*2005年9月1日 晴

一個五、六歲的小女孩,她叫根秋青措,從山坡的石階上奔奔跳跳地跑下來。

她的羊角辮在肩膀上像兩條泥鰍,活奔亂跳。喜饒多吉說,根秋青措誕生在戈麥高地,兩歲時到德格縣城來治病,住在喜饒多吉家,病癒之後,她拒絕再回戈麥高地,於是,喜饒多吉一家就收養了她。現在,她的身上已經找不到任何有關草原的痕跡。

阿媽雍措拿了一根牛皮繩從山坡上的藏式木樓裡走出來。

公路邊的麵包車裡有我的旅行包,一大袋書籍,還有北京的X募捐的一批衣物和文具。我背著行李和阿媽一起爬上石階,走進大門,再攀援木梯來到木樓當中。

光線顯然不足。過道裡堆滿雜物。木頭地板發出陳年腐朽的「咯吱」聲。向左,是一間寬闊的屋子,我佝身穿過小木門,來到閣樓的房間裡。這是客廳,兼做廚房,靠牆角的碗櫥上,一溜大大小小的鋁壺和鐵盆擦得鋥亮,擺放整齊。

向陽的方向,又一個小木門,通向外面寬闊的陽臺。站在陽臺上,可以瞭望對面的山巒和山巒下茂密的灌木林,以及灌木林下金碧輝煌的更慶寺和印經院。色曲河在樓下疾疾奔流,發出聲勢洪大的吼叫。

阿爸丹珠安靜地坐在窗下。從窗外進來的光線打在他臉上,這使他那張棱角分明、俊美優雅的臉龐一般黑暗,一般光明。這是一張典型的康巴老人的臉,祥和、尊貴,鼻樑挺直,雙眼大而明亮,皮膚黝黑卻布滿光澤。

阿媽雍措,開始在廚房裡操勞,為我端來酥油茶。根秋清措依偎在阿爸丹珠身旁,用一雙調皮的大眼睛將我打量。

這是黃昏,窗外歸巢的鳥雀唧唧喳喳地掠過樹杪,絳色天空的反光射進木樓,令這木樓中走動的每一個人渾身籠罩一層金色的光芒。神秘的幻境,令我如此著迷。

阿姐志瑪也回來了。這是一位年過三十的未婚女子,眼神裡總是透露著憂鬱。

晚飯後,我便早早安睡。臥室在另一邊,進門木梯的右面,窄窄的木床靠著木製的窗戶,窗戶紙抵擋不住色曲河的水聲。我就這樣枕著河聲入眠。

*2005年9月3日

下午的大法會在色曲河邊的草地上舉行。

八十多歲的嘎拉法王主持法會。他坐在法座上,顯得那麼蒼老、虛弱,卻又莊嚴肅穆。法座下的眾喇嘛齊聲誦經。人群湧入嘎拉法王的帳篷。跪倒在地的人們,一臉宗教的熱誠和迷狂。他們擁擠著,爬到法王腳下。嘎拉法王顫巍巍舉起右手,為人們摩頂。

法會將持續兩天。

第二天,僧侶們穿起戲裝,唱起了藏戲。身著華服的人們圍坐在四周。小孩們在追逐嬉戲。冗長枯燥的藏戲,節奏極其緩慢。幾個背包客在人群中拍照。被藏戲吸引而來的外國人,饒有興致地觀看藏戲。

兩個穿著藏式裙子的美國中年婦女吸引了我的注意。一個白種女人,一個印第安女人。她們的衣著表明,某種盲目崇拜西藏的情結,就像一種能夠傳染的疾病,正在到處流行。

黃昏,晚霞照耀大地。也許是受到菩薩的祝福,這黃昏才變得如此美好。藏戲已畢,百名僧侶身穿法衣,舉起幡幢,排成整齊的佇列,塞滿了街衢。他們向著薩迦巴寺院——更慶寺——緩緩移動。

我在圍觀的人群中拍照。一個身材矮胖的中年男子朝我走來。我不知道他為什麼要在人群中找到我,跟我搭訕。這真是莫名其妙的邂逅。

「我是嘎拉法王的朋友,可以帶你去見他。」他說。

我將信將疑,但還是決定跟隨他去見嘎拉法王。

這麼多年來,我一直在尋找自己的根本上師,可我見到的「活佛」大都令我失望。

跟隨那個矮胖的男子,繞過印經院,從一群轉經人中穿過去,走在窄窄的長巷中。寂靜的巷子,偶有跫音,卻不見人。推開73號門,小小的院落敞開著,迎接每一個來訪的客人。

走進黑暗的走廊,矮胖男人的身體被虛無之暗所吞沒,緊接著是我,同樣被虛無之暗所吞沒。陡峭的木梯,從更其黑暗的高處落下來。攀援而上,右邊是一間寬敞的客廳,木桌上擺滿了水果、糖和油炸食品。嘎拉法王的侄女以一種見慣來客的淡漠神情招呼我們。不失藏人的慣例,她為我們端上了酥油茶。

矮胖男人開始自我介紹,用一口四川話。

「我是四川綿陽一座寺廟的法師,這次來德格是為了催逼縣文教局的領導,儘快完成一所中學的建造。我發動居士捐款,錢已經到了,交給了文教局,可是學校卻遲遲不見完工。」

喝完酥油茶,他把我帶進嘎拉法王的經堂。主持大法會的嘎拉法王還沒有回來。

矮胖男人說他法號叫「守明」,晚上就睡在法王的經堂裡。

他炫耀說:「法王的經堂可不是隨便讓人睡的。」

我聽出這是一種虛榮的表現。

我問他:「既然你是法師,可為什麼不穿袈裟呢?」

「我這是為了辦事方便。我可是真正考取了佛學院法師資格的人,不像別人,對外宣稱自己是法師,其實他根本就沒有法師資格。」

我不再搭理他,而是觀察起嘎拉法王經堂的佈置。

光華燦爛的佛龕,四周的牆上掛滿唐卡,床頭的書櫃裡堆滿佛經。守明法師嘮叨著他跟一個老闆居士的故事,說他如何開導那個心情煩惱的百萬富翁走出陰影、熱愛家庭,過上了樂善好施的慈善生活。

我一直不明白他在人群中找出我並把我帶到法王家的真實用意。

不久,法王回來了。他被侍者攙扶著,走進經堂,氣喘吁吁地坐在床上。他不懂漢語,這使我們的交流顯得非常困難。我看著他疲憊不堪的樣子,就對守明法師說:「我要走了,法王應該休息。」

守明法師要留下我的聯繫方式。我說我是一個流浪漢,沒有固定的聯繫方式。於是他在我的筆記本上寫下他的手機號——一個我永遠也不會撥打的電話號碼。

夜幕籠罩大地,靜謐的巷子因為那偶然傳來的跫音而顯得格外詭譎。

回到喜饒多吉的家。燈光下,圍坐著一群面孔黝黑、肌肉發達的男人,一看就知道是從遙遠草原上來的牧民,骯髒、憨厚、老實,顯得有些拘謹、有些粗笨。我知道我喜歡他們。喜饒多吉說,他們是來接我的戈麥高地上的牧人。

我一一打量他們的面孔,思緒早已飛向戈麥,那片未知的草原。

啊!戈麥,戈麥!人類詩意棲居之地,讓我重返赤子嬰兒的狀態,讓我的靈魂安頓下來。

====================

從德格出發的那一天,一切都超乎想像……

戈麥小學就在那山崗上……

他們將是我的學生……

隱約之間,我彷彿看見了童年的自己。

====================

*2005年9月5日 晴

人是多麼喜歡耽於夢想啊!但是,現實是個石頭,夢想總會被這石頭砸爛。

從德格出發的那一天,一切都超乎想像。

清晨,更多的人還在沉睡。四郎瑙乳敲響了駐馬店的木門。睡眼惺忪的老闆娘慵懶地應了一聲。木門打開了。六匹高原矮種馬出現在眼前。馬的身後,一個木牌上用藏漢兩種文字寫著:「禁止馬匹入城,違者罰款20—50元。」

清冷的風吹得我像一莖青草,瑟瑟發抖。

四郎瑙乳為馬匹韝上鞍韉。沉重的皮製馬褡馱在馬背上。馬褡裡裝著我的書籍、被褥和生活用品。那些書——我從廣州的家裡帶到成都,再加上我在成都採購的生活用品,還有我在德格縣城購置的被褥,沉重將近三十公斤。兩匹馬馱著那些東西。

出駐馬店向右,一條從山谷深處沿著一條小溪延伸而來的小徑,是我們通往戈麥高地的路。小徑兩邊,錯落著幾戶人家。他們或者是縣城的弱勢群體,或者是從牧場上遷移而來的牧民。

前一天到德格縣城來接我的村長四郎瑙乳、紮多老爹、美青年格佩、阿登和小翻譯根秋澤仁,還有趕回戈麥奔喪的服裝小販沖翁三郎,我們一行七人,牽馬上山。

山谷裡的陰影逐漸退去了。我們暴露在燦爛的陽光裡。高原的陽光從不溫柔,像鞭子,抽打著我這個從廣州來的漢族男人的臉。我的皮膚燒灼般滾燙。從高入雲端的山峰垂掛下來的小路不僅陡峭、狹窄,而且布滿石塊和沙礫。

四郎瑙乳說:「上馬!」

除了小翻譯根秋澤仁,其他人紛紛上馬。他扶助我。我一腳踩在馬鐙上,一腳高高揚起,這才艱難地騎上馬背。馬的兩肋上懸掛著鼓鼓囊囊的馬褡,這使我很難踩穩馬鐙,而馬鞍上搭著被褥,這又使我的臀部很難坐實在馬鞍上。因為馬以及馬背上的貨物,使得人的高度增加了不少。萬仞懸崖就在眼下。我的心一陣陣收緊。一隻鷹飛過,我竟然看到鷹的脊背上羽毛閃爍的磷光。

從此,就沒再出現過坦途。偶爾會有一片水草豐美的草甸,卻又陡得出奇。經驗豐富的馬兒用「S」形的走法,負載著人和貨物,攀援而上。

就這樣艱難攀援,走上大約一個多小時,我們便席地而坐。馬褡卸下馬背,讓馬兒去吃草。我們側臥在草地上,吃著風乾肉,喝著青稞酒。

翻上第一個山頭的時候,遇見牧場上放牛的卓瑪和她的祖父。卓瑪二十歲左右,穿著傳統的黑色藏裙和帶碎花的藍色襯衣,用一串綠松石、瑪瑙和紅珊瑚將百十根細細的辮子盤在頭頂。起身上路的時候,我才發現卓瑪也是徒步。這樣一來,她和小翻譯根秋澤仁就成了伴兒。

經過夏嘎神山時,小路變成一條纏繞著山峰的細帶子,彎彎曲曲,右邊是更高更陡的山峰,左邊是深及千米的溝壑。我一直擔心,萬一馬失前蹄,人就會摔落下去。對於長年走在這條山路上的康巴牧民來說,騎馬小跑,也毫無恐懼。小翻譯根秋澤仁甚至抓住紮多老爹的腰,騎跨在紮多老爹的身後。他們兩人合騎一匹馬,而那匹黃驃馬還馱著五六十斤重的馬褡。

經過念冬神山的埡口,我們又一次野餐。四郎瑙乳說:「再有兩個多小時,我們就能到家。」事實上,接下來兩個多小時的行走,連羊腸小徑也沒有了。在傾斜的山坡上,我不得不下馬,因為我實在太緊張了。

終於,六、七個石頭和木頭建築的小屋出現在眼底。那些小屋相距甚遠,以致你看見的只有小屋的孤獨。在如此龐大的群山之下,那些小屋顯得渺小而無助。◇(待續)

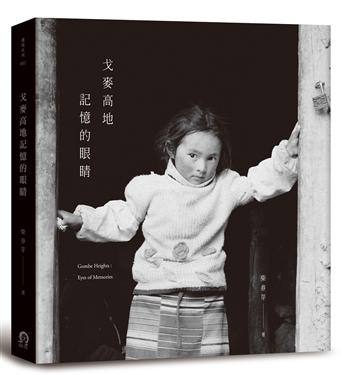

——節錄自《戈麥高地記憶的眼睛》/遠足文化出版社

【作者簡介】

柴春芽

1975年出生於甘肅隴西一個遙遠的小山村,1999年畢業於西北師大政法系。2002年進入《南方日報》報業集團,擔任攝影記者。2005年赴四川省甘孜藏族自治州德格縣一個高山牧場義務執教,執教期間完成大型紀實攝影《戈麥高地上的康巴人》。著有《西藏紅羊皮書》、《西藏流浪記》、《祖母阿依瑪的第七伏藏書》。

現暫居日本京都,自由寫作並攝影。

責任編輯:李昀

點閱【戈麥高地記憶的眼睛】系列文章。