【大紀元2020年07月08日訊】我就讀的中學名為「北京市第194中學」,我是第一屆新生。其實,這並不是一所新學校,而是直接從「府學胡同第二小學」改名而來,而我是那最後一屆畢業生。在20世紀70年代末,有個專有名詞調侃這批不倫不類的學校:戴帽中學。

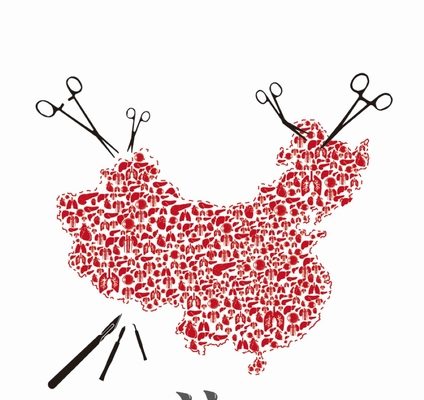

第一次知道中國地圖本來的形狀

師資都是小學老師當然不行,於是又分解了一批老中學;分到我們學校的,是「河北北京中學」的部分師生。於是,我有幸遇到了一位民國時代老清華的畢業生,教我們歷史。老先生不疾不徐,藉著他,我看到了課本上根本不會出現的內容。中國地圖並不是報曉雄雞,而是美麗海棠葉,就是從他那裡知道的,也因此而對俄國懷恨。搞笑的是,高考時歷史科卻意外失常。

我們的外語老師,是曾經的俄語翻譯。中蘇關係甜如蜜時,大批蘇聯專家活躍在中國;赫魯曉夫時代兩國翻臉,隨侍翻譯再無用武之地,便「充軍」到了中學。她的翩翩風度與鶴立鷄群的服飾,潛移默化了我的時尚感;她臉上那似是而非的不變微笑,總讓我產生凡事均可不屑一顧的猜想;她的聲音好聽,特別是在發俄語特有的顫音時自然流暢,這又讓我喜歡起俄語。

填報志願時,外語老師極力勸導我報外語系;想像中的摩登光芒,也著實讓我動心了一下,但當時覺得以外語為專業太局限於工具性了。歷史老師自然建議研讀歷史——知道過去才能通曉未來,明白真相才能免於被誑哄,但我心裡實在沒底,若遇不到像他一樣的啟迪者,那豈不和讀謊言沒兩樣?最後,還是語文老師佔了上風,我決定把機會留給自己的夢想,選擇了可以談一場驚世駭俗之戀愛的專業——漢語言文學系。

熱烈地生出悖逆馬恩列斯的異心

師大錄取我的老師,原是教我們俄國文學的。第一次上課的課間,他徑直走到我身旁問:你就是XXX吧?不能不說,這個猜人遊戲他完勝。見我點頭,他說:是我錄取的你,你的文史成績都上了80分,我印像很深。

事實上,我的俄語也考得不錯。我們這屆學俄語的同學,大多都很有遠見地改學了英語,所以文理各系合組了一個公共外語俄語班。除了歷史系那位男生,我的成續名列第二,這恐怕是我沒放棄俄語的最重要因素——懶,輕車熟路容易走;其次當然還是喜歡,語法非常規則,書寫非常漂亮,文學大家及其作品也都非常著名……

即便如此,內心還是抑制不住地痛恨俄國!歷史老師的話再也抹不去了,而且越是比較俄國文學史與中國文學史,就越是發現兩國在無產階級革命政權建立後,其走向呈現出驚人的相似!就好像莊稼遇到了災年,收成再不復往日的輝煌,連高爾基這樣的「旗手」也被斯大林暗算了,後起的索爾仁尼琴更被判刑、流放、流亡;中國的左翼作家也都沒得好下場,逃得過反右的也逃不過文革,除了郭沫若沒誰毫髮無傷地活下來。

不僅文學史,就連社會發展史也同樣驚人地相似!索爾仁尼琴描述:布爾什維克建立的制度,在和平時期人為地製造了大饑荒,於1932年和1933年在烏克蘭造成600萬人死亡;二十幾年後,中國惟妙惟肖地翻版了這一悲劇!這讓我更熱烈地生出悖逆馬恩列斯史觀的異心。

每堂俄語課都凝聚著愛恨衝突

師大的前身,為京師大學堂師範館。1898年,清政府制定《京師大學堂章程》;1901年重建京師大學堂,師範館招生;1923年改為師範大學。1931年與女子師範大學合併,定名「國立北平師範大學」;1949年改為「北京師範大學」。魯迅先生曾女師大講過課。

我喜歡讀魯迅卻是在中學,大約是受語文老師的引導。對魯迅而言,最初的提醒了滿漢之界限的,不是書而是辮子:「砍了我們古人許多的頭,這才種定了的;到我們有知識的時候,大家早忘了血史。」對我而言,最初的提醒了中俄之界限的,也不是書,而是地圖:好好一片海棠葉,怎麼就被蠶食成了鬥敗的公雞?

早在我出生之前好多好多好多年,俄國就藉《璦琿條約》(1858年)和《北京條約》(1860年),拿走了中國大片大片的土地——整個外東北一百多萬平方公里!而清朝跟沙俄在1689年簽署第一份邊界條約《尼布楚條約》時,那裡還全是中國的領土。更可惡的是,在我出生後好多好多好多年,趕走了沙皇的蘇維埃,仍以列寧斯大林的思想繼續拑制中國百姓的靈魂,迫使被劫掠了國土家園的人們對其俯首稱臣,還要奉其為老大、精神導師、同志加兄弟。

審視著這樣的歷史,每一堂俄語課都彷彿置我於愛恨衝突中。記得大二的時候,送給男朋友的第一份禮物就是內部出版的蘇聯持不同政見者資料匯編,厚厚的一大本。他有些奇怪和不解,但在我卻是順理成章的明志之舉——反對現存政治秩序即是我心嚮往……10年後,我們果然為此投入艱辛努力,也付出沉重代價。

責任編輯:高義