少年時唱的歌,必有一些終生難忘,遲暮之年再回味那些熟悉的旋律,彷彿又回到當年的歡樂中去。19世紀後期,日本詩人國木田獨步說:「如果說少年的歡樂是詩,那麼,少年的悲哀也是詩;如果說蘊藏在大自然心中的歡樂是應該歌唱,那麼,向大自然之心私語的悲哀,也是應該歌唱的了。」我的少年時期正值上世紀50年代,生活平淡無憂無慮,沒有學業重負,更談不上悲哀,卻充滿嬉笑與歌聲。那時小學校每禮拜都有專門唱歌的音樂課,至今回想依然歷歷在目。

教我們唱歌的女老師姓章,約40歲上下,稍有些胖。章老師戴一副金絲邊眼鏡,記憶中從未見她對學生高聲說話,大家都能感受到她的親切溫和。音樂課上,我們學簡單的樂理知識和五線譜,也學唱許多歌曲,包括少量世界名曲。有些歌唱過後也就忘了,有些歌聲雖未全忘,但也沒有興趣再回想,有些歌卻令人一輩子忘不了。還有的歌忘不了,是因為與少年時的往事連在一起。好像是四年級的時候,章老師教過一曲《熱血》,是上世紀30年代電影《夜半歌聲》插曲,旋律激昂、雄壯:

誰願意做奴隸?誰願意做馬牛?

人道的烽火,燃遍了整個的歐洲。

我們為著博愛、平等、自由,

願付任何的代價,甚至我們的頭顱……

學期結束的時候,音樂課照例每人有一個得分成績,這個得分的依據,是在當學期學過的歌曲裡,自由選擇一曲,站在章老師的琴旁面向大家演唱,由章老師伴奏。這等於每人獲得一次單獨登台演唱的機會。那個學期的期末,全班男生先後輪到登台時,都不約而同地選了《熱血》。記憶中,女生選擇的是一支牧歌。曲名早忘了,不是文革後電影《少林寺》中的「牧羊曲」。那牧歌有淡淡的敘事式抒情,只依稀記得歌詞大意,是說黃昏後放學回家,領著羊兒到山坡,「羊兒吃草我唱歌」。這樣一幅悠閒寧靜、田園詩般的畫面,與現今學童「不許輸在起跑線上」的艱難重負,真是天壤之別。

不過當年女生中,有兩人出乎意料地選擇了《熱血》,好像有點離經叛道。我對年少時音樂課的這段往事記憶猶新,是因為其中一名女生與我鄰居,她叫宋□□。她家離我們家大約僅50米左右,她與同班女生下午跳橡皮筋,常常就在我們家門口。忘了是在三年級抑或四年級,一次母親到學校,正當我們課後在操場,我一眼看見母親拔腿就溜,繼而躲在牆角偷偷觀望。此時宋□□迎上去,陪母親到老師辦公室,這令我心裡暗存幾分感激。我至今未忘那首《熱血》,是因為《熱血》與年少時的生活經歷連在一起。

一些與我同時代的人,尤其自稱「青春無悔」的老三屆,常津津樂道於歌曲《讓我們盪起雙槳》。《讓我們盪起雙槳》於1955年出籠,我們跟著老師機械地學唱,談不上心馳神往的愉悅。中年後漸漸明白,1955年的前一年,「胡風集團」遭遇大規模圍剿,兩年後是震驚全國的「整風反右」,從此知識分子齊刷刷地跪了下來。「讓我們盪起雙槳,小船兒推開波浪。水面倒映著美麗的白塔,四周環繞著綠樹紅牆」,聽起來有畫面感,音樂形象帶有明確的粉飾。對於無數知識分子在1957年遭受的滅頂之災,《盪起雙槳》的最大功能就是掩蓋。我雖是學唱《盪起雙槳》的第一代學生,但隨著世事變遷,我對《盪起雙槳》的厭惡感與日俱增。「美麗的白塔」與「綠樹紅牆」,描述的是北海公園,其實只屬於紅二代。而今還有多少人知道,北京高校不少年輕的右派學生,在巨大的政治壓力下,來到「美麗的白塔」邊沉湖自歿。

對多數城市少年來說,「盪起雙槳」只是春遊或秋遊時才有的一次體驗。對農村與山區少年而言,對於河南、安徽、四川、廣西……的廣大農村少年而言,「盪起雙槳」與「白塔紅牆」更是遙遠的夢。知道在那個年代裡,究竟有多少衣不遮體的少年,是活活餓死的嗎?《盪起雙槳》的最後一段:「我問你親愛的夥伴,誰給我們安排下,幸福的生活?」這更是對極權惡黨露骨的阿諛逢迎。所謂「親愛的夥伴」,明明白白指的是太子黨,對廣大苦難中的少年而言,這是不折不扣的巨大欺騙。曾在社會底層掙扎的少年,以為自己也在「親愛的夥伴」之列,每唱《盪起雙槳》如同阿Q那樣的飄飄然,實在是自作多情。專為太子黨們「安排幸福的生活」者,是誰?

近中年時,聽台灣羅大佑的《童年》,才讓我真正產生如痴如醉的親切感。《童年》中抒發的情懷,彷彿就有我自己的影子:

……

黑板上老師的粉筆,

還在拚命嘰嘰喳喳寫個不停。

等待著下課,等待著放學,

等待遊戲的童年。

……

總是要等到睡覺前,

才知道功課只做了一點點;

總是要等到考試後,

才知道該念的書都沒有念。

這分明就是我的「童年」,無需「美麗的白塔」,無需「綠樹紅牆」,更不用「推開波浪」,我喜歡的是《童年》表達的那種懵懂、稚氣與真實:

……

隔壁班的那個女孩,

怎麼還沒經過我的窗前?

……

沒有人能夠告訴我,

山裡面有沒有住著神仙。

其實在我年少時,也有一支歌可與《童年》媲美,這就是章老師教的《我們的田野》。多少年過去了,至今每回想起遙遠的少年時代,耳邊就響起《我們的田野》。歌聲質樸淡雅,無一絲雕琢的痕跡,但旋律展顯的意境,卻被烘托得詩意盎然。曲調彷彿是娓娓地敘說,悠悠的情調洋溢著自由的氣息。每當唱起這首歌,眼前就能浮顯出那個時代的田野與河流,藍天白雲下的稻田,還有水邊的蘆葦與野鴨。年少時,多少次望著雨水敲打玻璃窗,心裡想到的就是「我們的田野」在雨中的樣子。文革似乎淹沒了這個美妙的旋律,文革後還是忘不了《我們的田野》。可惜時光無法倒流,今天的城市化潮流,人們已無法再回到「我們的田野」中去。毫無疑問,《我們的田野》是我今生今世最難忘的歌:

我們的田野,美麗的田野。

碧綠的河水,流過無邊的稻田。

無邊的稻田,好像起伏的海面。

平靜的湖中,開滿了荷花。

金色的鯉魚,長得多麼的肥大。

湖邊的蘆葦中,藏著成群的野鴨。

……

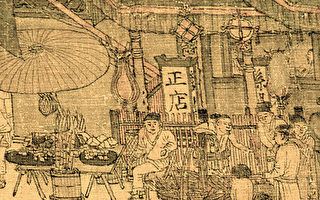

「我們的田野」距現今時代,早已漸行漸遠。少年時的田野,也已消失得無影無蹤,教我們這首歌的章老師,大概也早已離開了人世。「碧綠的河水」、「無邊的稻田」、「湖中的荷花」、「湖邊的蘆葦與野鴨」……只能在夢中找尋。上海郊區鄉村,一些古鎮老街不斷被開發、包裝,不知不覺就使得「我們的田野」漸漸消失。遠近聞名的朱家角、楓涇、新場等江南水鄉,成了擁擠的旅遊景點。這些景點最醒目的標誌,是一盞盞高掛著的大紅燈籠下,一家緊靠一家的小吃店,爭先恐後地招呼行人;熙熙攘攘的人群,手裡捧著一盒盒臭豆腐邊吃邊走。低頭看時,交叉的河流全都污濁不堪。幾年前我和老伴赴山東,途經日照、蓬萊、威海、青島等地,昔日遠離城市的田野,到處聳立著一排排空置的爛尾樓。少年歌聲中那個「美麗的田野」,究竟到哪兒才能找到?

所幸的是,約十餘年前見到網上一段視頻,是遼寧少年合唱團演唱《我們的田野》。我好像突然沉浸在一種久別重逢的喜悅裡。幾年前又見上海某歌唱家攜幼女同唱《我們的田野》視頻。六十餘年過去了,沒想到還有人記得《我們的田野》。毫無疑問,那位歌唱家經良好的專業訓練,又有天賦嗓音;少年合唱團也在專業人士的指導下演唱這首歌。側耳細聽,可惜他們的歌聲裡,很難尋覓我在年少時《我們的田野》那種風味,也很難找到上世紀50年代鄉間田野的氣息。尤其在一個細微結點——緊接「碧綠的河水」之後,有一個短促的休止符丟棄了。這個休止符大概就是點睛之筆,音樂是神奇的,失去了這個休止符,《我們的田野》在很大程度上也就失去了原有的韻味。

我想起1999年,人們在電視屏幕前,聆聽澳門學童合唱《七子之歌》:「你可知『ma—cau』不是我真姓,我離開你太久了,母親!」沒想到歌聲一開始,即令人心潮澎湃。不久,上海小熒星藝術團也排演了這首歌,並在電視台直播。小熒星藝術團的成員,大多太過機靈、聰明,他們知道自己是明日之星,他們接受專業的指導,演唱精緻到了無可挑剔的程度,歌聲甚至透露出超越年齡的世故。遺憾的是,小熒星們的演唱,缺乏的正是澳門學童不經意間流露出的那份純樸、稚氣與天真。要知道,那才是歌聲最珍貴的要素,完全源自渾然天成,靠模仿學習無法獲得。一個城市少年的整體氣質,就隱藏在歌聲裡,誰也無法改變。這與《我們的田野》的原始風貌不能強求,更不能複製的道理,是同樣的。

是的!今天的人們,也許永遠無法再回到當年「我們的田野」中去了。雖然還有人會唱起《我們的田野》,但那已不再是我在年少時的《我們的田野》。@#◇

責任編輯:林芳宇