【大纪元2019年06月04日讯】(大纪元记者林怡香港报导)2019年是六四事件30周年,当年曾经历及有份报导六四事件的60位新闻工作者一同撰写了《我是记者——六四印记》,并于昨日(3日)举行新书发布会,部分作者分享当年经历。

六四事件踏入30周年之际,由多位资深传媒人筹备半年,邀请共60位当时在海内外身历其境及进行报导的记者,分别以短片及书籍形式覆述尘封的往事。在短片方面,30位曾直接采访六四事件的记者讲解经历,制成发布《我是记者——我的六四故事》系列影片,当中近半曾留守北京至六四当晚。

记者第一身经历

3日在新书发布会及作者分享会上,主办者之一、新书编辑委员会成员张结凤表示,虽然过去已有不少对当年的忆述及回顾,令她感到惊奇的是收到的稿件当中“有新料”,部分原因可能现在是说出真相的时机。

例如1989年时任《星岛日报》记者的蔡淑芳,当年与学生一起撤退、是最后一位离开天安门纪念碑的记者:“她现在才拿出来她当时拍到军队射向纪念碑发出火光的照片,很震撼。”还有当年任职《新晚报》记者司徒元,当时采访学运领袖之一周勇军,讲述当年学生应怎么撤退的问题,把当年采访的录音带找出来,现在才发表出来。

她强调每位记者都以亲身的经历,更加细节将个人的感受及反思写出来。比较特别的是,过往很少发声的摄影记者,今次有八位讲述自己的经历。另外还有多位已移居海外的记者,也在书中留墨。张结凤并强调书中60位记者皆以真实姓名撰文,她笑言除了陶杰及尊子是用笔名,因为用真名没有认识他们。

当年为无线电视记者的陈慧儿坦言,新书遇到不少困难,如部分人撰文时需寻找30年前照片、录音,重组记忆花了不少时间,也有潜在作者因不同原因拒绝供稿,但她认为“今次不写就无机会”,要好好珍惜。

她特别提到1989时任亚洲电视摄影师劳家辉。劳在短片中忆述当年在香港采访百万人大游行,及后来在北京,六四夜与ATV同事在天安门广场公厕顶拍摄军队清场的惊险及悲痛。陈慧儿说劳拍完片后痛哭一场,好像从当中释放出来。

对于近日有声音指天安门广场并无人死亡,当时任职《百姓》半月刊记者的张结凤透露,六四事件发生时她在现场采访,并在天安门城楼受枪伤,见证有学生被军人乱枪射死。

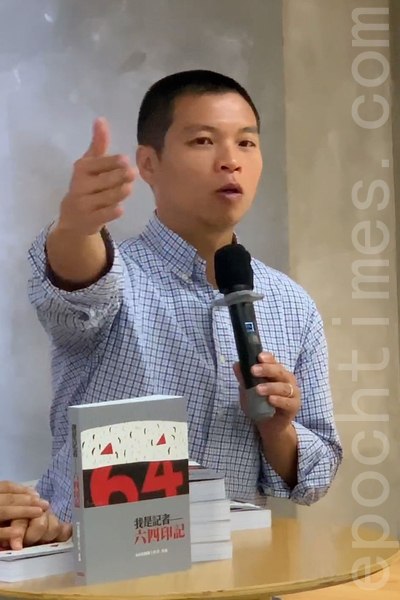

作为书本作者之一的记者协会主席杨健兴,对“六四真相研究组”联合召集人张家敏周日(2日)在城市论坛上称当年有民运人士屠杀解放军的言论感不满,他直言对此说法不能接受,批评“好离谱”。

新书今日(4日)将在维园烛光晚会发售,杨健兴表示,未来会在楼上书店发售。

程翔: 中共本质未变

1989年时任《文汇报》副总编辑程翔透过短片,述说八九民运与中国开放改革的前因后果。他指当年五月,中共总理李鹏宣布戒严令后香港《文汇报》社论“开天窗”的刹那展现人性光辉。

他会上表示,当年在6月3日被报社急调回港处理报务,但之前在北京工作7、8年的时间目睹中共改革开放受到的保守派的反击,已预料“一场暴乱”是无可避免。

他在距离六四镇压的前半年曾与被喻为“民运黑手”的陈子明有场辩论,题目是“文化大革命的灾难会否卷土重来”。他认为改革开放的深度及广度,不足以令文化大革命永远不会发生。“陈子明是纵向去比较,他比较八十年代和以前中国更加专制的时代,所以认为改革开放没可能再令文化大革命卷土重来,但我从一个外边的人去看,我就会看到中国在88年的时候,那个政权的本质,还是没怎么改。”

他认为,当时已进行10年的改革开放并未触及中共政权的核心,“当时88年底,我自己已经感觉到由于保守势力对改革开放的反扑,我已经感觉到可能会是一场动乱的开始。”

程翔认为六四事件是一场小型的文化大革命。他比较两者时提到一个共同点:“中国的政治就是说当一个领导人,作一个错误的决定的时候,体制内没有任何力量足以制衡这种错误。”他补充说,2012年,温家宝在他最后一次记者会的时候,正是回应了这一点:“他说中国是政治改革滞后,所以文化大革命的灾难是会随时卷土重来。现在事实上发展是印证了这种观点。”

程翔认为,虽然六四学生运动以失败告终,但其影响力在东欧出现意想不到的效果,促进了东欧柏林围墙的倒塌。

亲见开枪屠城 死伤惨烈

梁慧珉1989年时,在《星岛晚报》任记者,她坦言当年自己才出道2年非常缺乏经验,她对多年来一些别有用心的传媒经常抹黑六四,扭曲事实甚至还称“没死过人”感遗憾。她强调自己应再站出来忆述当年的真相。

梁慧珉表示,当时在天安门广场附近伤亡最严重的地区是木樨地、即是复兴门内外大街。她忆述当年以相机和录音机纪录军队入城、市民挡车、开枪镇压。有子弹壳及协和医院大量尸体为证。

“在那里我们真的见到所有开枪事件,市民很勇敢希望烧一些巴士,其实那些不是暴徒,就是因为他们要烧巴士去挡住军队向纪念碑进发。现在官方就说这些是暴徒……”她忆述,当日亲见军人开枪射杀市民,而在自己身边有市民跌倒、受伤、中弹。

六四发生后,梁慧珉去了协和医院,但却见到令人震撼的景况。“在庭院那里我都见到几百具尸体,全部在我前面……我真的知道那些是善良的市民,那些不是暴徒。还有他们很多都是学生来的。”

大陆曾要求港媒停播六四集会内容

浸会大学新闻系高级讲师吕秉权讲述89年时自己还是中学生,而在98年入行后,发现大陆当局非常紧张六四问题。

他忆述2009年六四20周年时,自己在北京采访,有一天收到国新办六局负责港澳的一位副处长邀约,在北京华侨饭店一间咖啡厅见面,对方声言:“领导在香港看到你们的台,不断播维园六四烛光集会,那些领导觉得很刺眼。”他说对方要求吕所属的新闻机构停止播放这些内容。吕追问对方是否懂得广东话,对方称不懂,仅是觉得画面“很刺眼”。

吕表示,对方随后搬出一套说辞尝试说服自己,指中国经济已经进步了,要港人向前看,不要再抓住六四这件事。吕其后汇报上司:“我老细叫我回对方四个字,就系‘睬佢都傻’。”

在采访生涯中,与六四事件相关的“故仔”不少,其中一个令他印象深刻的经历发生在2005年。吕表示,自己当时采访赵紫阳逝世的新闻,须前往赵紫阳故乡河南,但当时遭中共当局的紧密跟踪。

他说在河南采访后,随即被公安带到一个宾馆禁锢,期间被交由省公安厅“好好招待一餐”,所幸是满桌酒肉、推杯换盏。饮宴期间,吕想以诚心打动对方,并希望对方站在与赵同乡的份上放过他们,于是就与对方对酒狂饮,但暗着随行的摄影记者不饮:“每次我都尽量和他干,他就干,他就真喝,我就饮了之后就用白毛巾抹了白酒。有时候就是我一干的时候,将杯倒向后面。”

他笑言在约“酒过三十巡”后,见对方开始坐不稳,讲话带醉时,就开始劝说。“我就再三和他说你都有良心的,这个是你的同乡,兼且真是难得这样出了一个领导人。”吕又称当时编了一个大话,希望藉以脱身“你这里都叫招商引资,我每晚都要和香港做一个全球华人大连线,就是讲当日那些最新的新闻发展,如果我因为做不到这个连线,跟住连累到你这里的招商引资,大家不想的事。”

最后对方负责的官员就说:“好!你走吧。”一行记者方可离去。

记者心路:留下证据化作活碑

前《星岛日报》记者蔡淑芳,本次在书中提供部分未有广泛流传的史料。30年前,蔡是唯一一位与大陆学生留守天安门广场的香港记者,同学生一样,一度面对子弹与坦克。她在忆述六四事件的短片中,透露当时身边不断有子弹飞过,自己亦写下遗书,所幸最后无事,现在可作见证,而近年她建立网志,整理与六四有关的人与事。她亦向本报陈述自己当时内心所思,以及对香港未来的关切:

“短片中,我还想补充说的,我是记者,紧守岗位,在危难当前,我的装备只有:一支笔、一本记事簿、一部傻瓜机,一个录音机。作为幸存者,见证者,我最想说的是,在历史现场,能看到人性光辉,守望精神。留下的文字证据,化作活碑成为印记,必须永志,不能忘怀。

一个普通人在广场,没有人想过要做领袖、做英雄、做烈士、做炮灰、做殉难者、做牺牲者、做受害者、做被遗忘者、做创伤后遗者……。

面对今日,我们需要一场真正的自发的,由下而上的,每一个人必须紧守岗位,沉着应战,民间的起义才有可能成其美事而不是惨烈败亡。

香港反《逃犯条例》修订,真正的原因是恐惧我们人人都成为罪犯,被移交及绑架到中国,共产党邪恶政权,成为日日例行发生的杀人灭口,囚禁良心,集中营洗脑,种族灭绝等暴行惨事罪案中,大屠杀的不只是血肉躯体,而是人性灵魂的消灭。

我们作为香港人,必须维护良心,毋须指望任何人领导先行,必须做回自己,并为同行者互相守望,才能积聚民心人气,发挥和平演变的契机。”

(编按:引用内容为蔡女士6月3日传至本报)#

责任编辑:李薇