【大纪元2021年05月21日讯】

前言

您或许会认为这标题好像有点儿“玄”,难道就这两个阿拉伯数字,也可以挤出一堆故事吗?

是的,因为这两个看似简单的阿拉伯数字,隐身在我们高科技的“数位世代”里,几乎是无所不在,也已成为科技上的“逻辑应用符号”,其实质上的意义,远远地超过了它们原先所代表的“数值”。

这是一篇偏向于描述“数位科技”的文章,我身为退休的“数位工程师”,浸淫其中达半世纪之久,历验了不少“0与1”的故事,就在这儿与读者分享其中之一小部分吧。

由于这篇文章是写给普罗大众看的,我尽量地用“非科技”的方式“挥毫”,文字上力求“浅显”。所以在科技专家们之眼中,难免有“班门弄斧”之嫌。再者,内容中也仅讨论到庞大的电子工业领域中,我比较熟悉的那一小部分,难免会给未提及的其他电子领域的专家们,一个“以偏盖全”之印象,还望海涵。

我们在日常生活中遇到的“0与1”

处于这“数位世代”的21世纪,我们(尤其是年轻的一辈)不自觉地充分享受着这社会上五花八门的3C产品(手机Cellular Phone、消费者电子产品Consumer Electronics、与电脑 Computer)之际,大概很少有人会联想到,这高科技的“数位世代”,其起源与基本概念,不过是些简单的“1”与“0”之组合,与其所代表的“逻辑意义”而已。

这原本是阿拉伯数字中的“1”与“0”,于古典逻辑学中,早就被规范为“是”与“非”的符号,在21世纪科技革新浪潮下,它演变成“数位工业革命”中,那独特的“二进位数学Binary Math”之基石。除了原先的“是”与“非”之外,它们还代表着泾渭分明的“开”与“关”,“上”与“下”,“有”与“无”,“左”与“右”等众多相反词。

在我们的日常生活中,这“1”与“0”也几乎无所不在。例如许多家庭电器中,已开始在使用“1”与“0”来标示电源之“开”与“关”。当驾车在自动化的红绿灯前停下来时,您可曾想到那交通志号的控制器就是广泛地“数位工业革命”之一环?呃,我可没在这儿“盖”你,如何设计“自动管制交通志号”,是我五十年前在成功大学电机工程系念书时,那“逻辑设计”教科书中之一章,而且还是最基本、而且实用的一章。

当然,在这“数位工业革命”的世代,还有其他数不清的“0与1”例子,它不仅隐藏在你日用的3C产品中,也充斥在天上飞的(飞机),地上跑的(汽车)与水中“游”的(轮船)交通工具里面(当然,我在这儿讲的只是它们的操控部分而已)。“0与1”不但简化了交通工具的传统操控方式,也“顺便”自动化了许多产品之设计与制造过程,省却了昂贵的人工,产品的价格则更趋低廉。

还有,当你去超市或是百货公司“瞎拼”时,那些看起来杂乱无章,用以标示产品的“二维码”或“条纹码”,全都暗藏着“0与1”之组合,当它们被扫描进入手机或是收银机内时,程序上大幅简化了零售商与消费者之间的互动。而当你掏出信用卡付款时,信用卡上的资料也以“0与1”之方式传给银行,在核实你有没有超过信贷的上限之余,也同时保护了你的信用卡,使其不容易遭盗刷。

在进一步介绍这“数位工业革命”之前,不妨让我们来看看它的起源吧。

“逻辑设计”之起源与“二进位数学”

一般而言,这“1”与“0”应该是脑神经的直觉反应,普遍存在于世间有“脑”的生物中。即使像蚱蜢一样的昆虫(具有简单的脑组织),当你想用手去逮捕它时,它会立即觉察到“危险”,得赶紧跳开“以策安全”,这判别“危险”与“安全”就是它的“1”与“0”之自然逻辑反应,是咱们有“脑”之生物与生俱来的。

随着文明之进展,人类把对“1”与“0”之认知,定位为“逻辑学”,并将之扩展为独特的“二进位数学”。有些专家认为在西元第一世纪时,就已出现“二进位数学”与“十进位数学”并存的现象。但是之后的千余年间,由阿拉伯数字所组成的“十进位”,绝对是数学界的主轴。

“二进位数学”就这样沉睡了多年,直到十八世纪初,才出现一位名叫 Leibniz 的德裔科学家,对“二进位数学”做了深入研究,于1703年时提出的一篇具有革命性之应用数学论文 Explanation of Binary Arithmetic,这才将“二进位数学”推入了实用之阶段。Leibniz是位伟大的思想家与发明家,他在哲学、数学、物理等之广泛领域上,都有杰出理论与贡献,影响后世甚钜。

Leibniz与举世闻名的英国科学家牛顿是同一时期的人物,他们两人在“微积分”上之共同研究,也奠定了“微积分”成为日后科研基础数学之地位。他与牛顿对后世之贡献其实不相上下,只是因为牛顿曾偶然坐在苹果树下打盹,被掉下来的苹果砸到脑袋,被激出“地心引力”之灵感,在科学领域上之知名度较高而已。我要是没有涉足“二进位数学”,没有读过Leibniz这篇论文的摘要,大概不可能知道他的大名。后世的电脑专家们推崇他为“数位电脑之父”,实不为过。

由一篇遭封锁的论文来看“0与1”的简单逻辑

讲到“论文”,像我这“实事求是”的退休工程师一般,曾在欧、美各大学研究所“苦”读过的留学生们,应该都写过论文的。在攻读硕、博士做研究时,将其成果写成“论文”,不但是各研究所之“必修”科目,也应该是让其写作者毕生引以为傲的成就之一。

所以说嘛,你要是像Leibniz一样,写了一篇“论文”,尤其是当你声称该论文是经过博士论文审查委员会通过(包括口试),且由各审查委员签名认证的,就该将那论文公诸于世,若是其中有什么“谠论”,不但让后世有所得益,晚辈们还可以引述其出处,让您留名千古呢。

近来,台湾发生一件令人瞠目结舌的怪事,某号称具有博士学位的“政坛人士”,不知何故,竟以权势将其博士论文列入“国家极机密”档案,要严格封锁三十年,禁止任何人翻阅,这简直是古今中外学术界之超级奇闻。

让我们对这事件做个判断吧,它不也正是我们在日常生活中经常遇到的简易“是非题”吗?根据“0与1”的简单逻辑,这博士论文若不是“存在”(1),就是“不存在”(0),绝对没有其他的可能性。有论文写作经验的人立即就可以联想到,这篇博士论文若不是有严重瑕疵,未通过博士资格认证,就根本上是篇“不存在”的论文。

在这场“论文门”的疑云中,此“文件”曾短暂地被公开过,但又立即遭刻意封锁,那叠号称是“博士论文”的“文件”,已被抓出来的错字就超过四百个,哪儿有可能通得过博士候选人资格委员会之初审(更别说是口试与复审啦),充其量只是篇草稿而已。

您想想,这论文若是真实存在的话,何需如此费尽心思地将其躲躲藏藏?骄傲地将之完整公诸于世,直接“打脸”所有的“造谣者”,还自己一个清白不就得啦?这样毫无诚信的举动,不是“愈盖弥彰”还加上“愈描愈黑”,又是什么?

根据我自己的经验,一篇“正式的论文”不旦需要公开,且必然被装订成册,还得至少存放于系图书馆、校总图书馆的书架上,与教育部(在台湾)的档案中各一、两份,以供大众参阅。没有可以任人翻阅的“博士论文”,又何来“博士学位”?这是我(您当然也可以)用“膝盖”想出来的逻辑结论。

搬出这事件来讨论,不过是想给你一个“0”与“1”的逻辑范例,它确实存在于世间各个角落与各度空间。思维与判断一件事的“真”与“伪”,根本不需要啥高深学识,一般人只要稍微参考其来龙去脉,配以简单的“直觉”,即可立辨其真伪。

所以由“0”与“1”衍生出来的数位电子产品的“逻辑设计”,原则上都是由设计者(工程师或程式师们),在制定产品规格后,用上段所述,以“简单的直觉”判断,所发展出来的一门工业技术,任何看似复杂的数位电子产品,其设计原理都是这么简单且直截了当。

也就是因为“逻辑”之理论十分单纯,让芸芸众生都有参与之机会,全世界应该有上亿直接与“数位革命”相关的工作者(在不同的领域里),俗语说“三个臭皮匠,胜过一个诸葛亮”,何况有亿万个臭皮匠的“集思广益”,才让这个新“工业革命”发展得如此神速,将其称之为人类的“大跃进”时代也绝不为过。

“大跃进”?呃,我说的这个“大跃进”,与毛泽东搞的那个“大跃进”可是同名而完全不同质的,毛泽东是不学无识地在恶搞“土高炉炼钢”,掐住全国农民的脖子替他盲目地“超英赶美”,迫使外行的农民们去筑“土高炉”,浪费精力炼那没价值的粗钢,直接导致田地荒芜庄稼欠收,是导致1959年开始,那“三年人为饥荒”之主因。根据联合国教科文组织的最保守估计,这三年之间饿死(或不正常地死亡)了至少四千万中国人,那可恶的毛泽东还居然还自比“秦皇汉武”呢!

那么,想要判定毛泽东的“大跃进”到底是正确(1)、还是胡搞(0),不也就是最基本的逻辑判断吗?在这儿给你一点小提示,毛泽东的政策如果是正确的话,那邓小平又何必搞什么“改革开放”呢?跟着那“伟大舵手”的脚步,用“土高炉”去炼钢不就“超英赶美”了吗?邓小平倡导的“改革”,就是直接甩了那让人笑掉大牙的“毛泽东思想”几个大耳光。毫无疑问地,那所谓“毛三十年政绩”,是注定要遗臭万年的!

“动脑筋、动手”的年少时代

讲到我得以“恭逢其盛”地参与“0与1数位工业革命”之经过,还得话说从头。

在台湾读中学时,因为父亲是军人,每隔两周(或是更久)才回家一、两天,所以老哥与我得帮忙母亲做些家事,老哥长我近三岁,当然“动手”帮忙的机会较多,我通常是在一旁打杂,边看边学。

家中有一台收音机,算是我们的重要“精神食粮”之一。在那个物质缺乏的年头,收音机也算是中级奢侈品罢,不过那还是“真空管”的时代,打开收音机后得等上好几秒钟,才逐渐有声音播放出来。我们眷村居民每天晚上的大部分休闲时间,就是围在收音机旁打发的。那每小时播报一次的新闻,与悦耳的流行歌曲及精彩的中广电台广播剧,也是我挥之不去的许多童年记忆之一。

有收音机自然也就有“当”机的时候,通常是其中五、六个真空管之中的一个坏掉了,我父亲就会打开收音机后面的甘蔗板,拔出那灯丝已经熄灭的真空管,到街上的“无线电行”去依型号买个新的换上。

您看,“收音机坏了”的下一步,是去检查收音机内的那一个“真空管不亮了”,这不也也属于“逻辑性思考”的步骤吗?真空管“亮”了是“1”,真空管“灭”了是“0”,与我们现在所处的“0与1”的电脑控制的自动化世界,其“逻辑”成分是相同的。

这么简单的“0与1”修理方式,看着父亲做了几次后,我们兄弟俩自然很容易地都学会啦。中学时代,父亲不在家时,类似这种不太专业的家庭修理,我们弟兄俩都能应付自如的。不过记得有一次我粗心大意,在取坏掉的真空管时忘记先拔掉收音机的电插头,惨遭120伏特的交流电,或是线路中那几百伏特的直流高压静电,给“电”得当场“头毛竖立”,差点儿就灵魂出窍啦!

“做家事”也让我们兄弟俩都养成了事事“靠自己动手”的好习惯(直到今日),家中大大小小的维修杂事,都尽量先靠自己做(当时家庭经济拮据也是因素),除非完全超出自身能力,不然一定买材料自己动手搞,不轻率地花钱求人(更何况这年头诚实的修理工人特别难找)。“靠自己动手”与“找人修理”,“省钱”与“浪费钱”,不也就是另类的“0”与“1”逻辑判断吗?

艰辛的大学前三年

小时候除了会修收音机(如果只是真空管坏了的话)之外,我还学会了修脚踏车,替母亲解决缝纫机的小故障等、杂七杂八的家务事,就以为自己有着工程师的“天赋”,无视于在学校里“理工”科目上仅勉强及格的事实,随着当时之社会就业潮流,立志日后一定要当个工程师(电机或机械)。

通过竞争激烈但是非常公平的大专联考,我如愿以偿地进了那“时尚”的电机工程系。哪儿知道这电机系会把我给念得“死去活来”。中学时期,我除了数学还勉强可以之外,物理、化学都是在及格边缘挣扎,之所以能以高总分考进电机系,全靠国、英文高分之提拉。以致四年之中的前三年读得十分辛苦,用“灰头土脸”来形容那些咬紧牙关,埋头苦读(因为实在没啥天分)的日子,真是最恰当不过。但为“前途”着想,只有硬着头皮撑下去,能够四年毕业(没有留级)已是万幸。

当年电机系的同班同学之中,像我一样以文科高分弥补理科之缺陷而“误入歧途”的,就有好几位,也都差点儿把“肠子”给读“断”掉啦!不过班上文(文科)武(理科)双全之高手也比比皆是,好在电机系那时尚未细分成现在的那么多的分支系,当我们选择自己日后的电机领域与专长时,不必大费周章地“转系”,只要选对了课就好。

如今台湾各大型高等学府,好像已经没有单纯的电机工程系了,由它所衍生出来的科系,至少包含有自动控制工程、微电子工程、通讯工程、电脑工程、电力工程、电子材料工程、人工智慧工程等,完全配合了这二十一世纪发展出来的“电子工业革命”。有些大学还干脆将电机工程系改名为电机学院,其中包含了至少四、五个以上与电子、电机有密切关系的系所,将其独立于工学院之外。

百年来,电机工程系在理论上之进展,与其技术革新之速度,十分令人吃惊。我有一位舅外公范新怀(外婆范新懿的亲弟弟),是少数的民初北洋交大(日后分出来的几个交通大学之原始学院)电机工程系第一届毕业生之一,当年算是非常优秀的工程人才。不过电机工程系随着科技之进展,学习项目也日新月异,舅外公若是看到我上世纪六十年代在大学电机工程系所使用的课本时,绝对会瞠目以对。就像我现在若是回到成功大学的母系,一定被学弟妹们学习的课目给愣住,这就是所谓的“科技代沟”罢。

讲到“科技代沟”,我在成大的电机系就读三年级时(1966年),上了两堂名为“电子电路”的“重头”必修课,头一学期读的是“真空管电路”,第二学期读的是“半导体电路”,也就是电晶体(Transistor)与二极体(Diode)电路。

1969年到了美国,当场就一头栽进积体电路IC(Integrated Circuit)中,那两年之前在台湾上的电子电路课,其内涵在美国已快成了“古董”级课程呢。喔,当然,半世纪前我研读与使用过的第一代积体电路(在这儿说的只是其产品制造方式,其逻辑原理是不可能改变的),现在不也早就成为“古董”了吗!

唉,要不是大四那年接触到“0与1”,让我在学识思考上完全“脱胎换骨”,我还真不知道我拿的这个电机工程学士学位有啥用处呢!

与“0与1”之初次“邂逅”

读大四那年,是我人生之转捩点,非常幸运地接触到一门与电机系里的几科传统重头课,“电子学”、“电路学”、“电磁学”等几乎毫不相干的“数位设计”,被两位杰出的教授导入了一个奇妙的“逻辑世界”,不但沉迷其中,还一生依此为业呢。这两位教授的大名是姚静波与黄本源,他俩都算是开创我在“0”与“1”领域的启蒙恩师。

姚静波教授开的课是“交换机原理”,直接就将学生们导入了一个“0与1”的奇妙世界。简单地讲,0与1就是Leibniz研拟的“二进位数学”中所用之符号,世间所有的数目字,都可以用一连串的0与1表达出来,而“交换机原理”就是以“二进位数学”为基础所发展出来的。我自小学三年级开始就已背得滚瓜烂熟的“九九乘法表”,与多年来习以为常的十进位数学,在“交换机原理”课程中,都得暂时搁在一边。

这“逻辑设计”中不可或缺的“二进位数学”又是啥玩意儿呢?原则上,它比“十进位数学”要单纯些,我在下面用浅显的文字,简单地描述一下它的基本组合原则。若您从事的行业与电脑无关,也许会觉得是在“雾里看花”,不知我所云,那就完全跳过下面一小段吧,应该不会妨碍您继续阅读下去的。

“二进位数学”是以一连串的“0”与“1”组合而成,以最简单的“二进位”之四位数为例,最右边的那个“0”或“1”,代表了2的零次方,右边数来的第二个数值代表2的一次方,依此类推,右边数来的第四个数值当然就代表是2的三次方啦。

在此举个简单的例子,当你看到一个“二进位”数字的1001时,最左边的那个1,代表的是2的三次方(也就是8),最右边的那个1,是2的零次方(2的零次方是1),中间那两个0就是实质上的“零”,所以这1001就等于“十进位”数字中的9(8+0+0+1=9)。依此类推,1100不就是12(8+4+0+0=12)了吗?

我们自幼就已习惯“十进位”的计算法(例如一毛钱是十个一分钱),这世界为什么还需要有“二进位数学”呢?

因为只有它才能轻易代表如同自动电话交换机中的“接通”或是“断线”(假设“接通”是1,“断线”为0),这些现象用“十进位数学”是绝对难以表达的。所以在大学的电机系里,才会兴起了这门十分独特的“交换机原理”课程,教导学生如何设计自动电话交换机系统中之“总机”与“分机”。原始的电话交换机是一连串断续器(我给Relay 之暂译)之组合,断续器是用电控制的,所以它们原本就是属于电机工程领域的一部分。也就是因为这“交换机原理”课目中,充满了各种“0”与“1”的组合,所以才被学术界称之为电话交换机之“逻辑设计”。

当二十世纪中叶,数位电脑(Digital Computer)开始兴起时,那逻辑电路中的千、万个“电闸”之“开”与“关”(电闸是我给gate之暂译),不就是一系列的“0”与“1”之组合吗?想不被称之为“逻辑设计”也难。

这就引出了影响我日后职场生涯最深的那门黄本源教授开的课──“数位计算机设计”,当年我们使用之教科书,就是菲斯特(Montgomery Y. Phister, Jr.)所着,非常经典的,五十多年前被全世界电脑硬体工程师视为“宝典”的那本“数位计算机之逻辑设计”(Logical Design of Digital Computer)一书。

因为对“逻辑设计”兴趣浓厚,我常去黄教授的办公室与他讨论一些问题,承黄教授厚爱,招揽我于课余时帮忙(还送了我一个学分),在他自己设计的一个8位数字计算器计划中,将已列表(Truth Table)之逻辑程序,转换成逻辑线路(Logic Circuit),加深了我对“逻辑设计”实际运作(Hands-on)之了解,对我日后在美国之求学与就业,都有着莫大的助益。

搞“逻辑设计”还需要有一个必备之工具,那就是在十九世纪中,一位英国数学家布尔﹝George Boole﹞,以“二进位数学”为基础而发展出来的独门“布尔氏代数”(Boolean Algebra)。“布尔氏代数”虽然名为“代数”,其实与我们中学时代学的代数完全无关,好像还比较简单易懂一些。

当然,“逻辑设计”只是一般数位产品设计三段步骤之“中段”而已,得靠之前的系统设计(System Design)制定产品的规格,在“逻辑设计”之后,还要有电路设计(Circuit Design),产品之“雏型”才逐渐浮现。

我十分幸运,“逻辑设计”后之“电路设计”,在我1972年就业时,已大致简化成如何将各厂商(如德州仪器公司、RCA、英特尔等)的数位积体电路“拼凑”起来,不必再费神去计算电路之精确数值。

我的大学﹝成大电机系﹞同窗,就有好几位是搞积体电路设计的,其他涉足电子材料研究与制造过程的也不少,凭良心说,在我眼光中,他们才是真正的科研高手,我有点儿像是在“坐享其成”,只是用他们绞尽脑汁所产生的高科技半导体成品,去搞“简单”的数位设计而已。

当然,同窗之中也有进入名为电脑科学(Computer Science)领域的。严格说来,电脑科学是俗称“软体”的独门科系,与搞“硬体”的“逻辑设计”及“电路设计”等完全不同,但它们却是相辅相成的。软体工作者也与“逻辑”脱不了关系,他们工作上使用的“流程图”(Flowchart),就是需要在一大堆1(是)与0(非)之间作选择。

还记得老一辈的软体工作者,得靠“打卡”与“读卡机”,去与那庞然大物的电脑系统“交往”吗?那“卡片”上有“洞”的位置是“1”,没“洞”的就是“0”。看到没有,世界上所有的数位电脑操作系统,自始至终就都只认识“0”与“1”而已,别的“符号”嘛,一概“六亲不认”。

所以你只要学会了软体语言(Programming Languages)后,知道如何运用基本的“0与1”逻辑观,就可以胜任高薪程式师(Programmer)之工作。许多在美国国外的学校拿到文学士或是商学士等的“非理工”留学生,到美国后为了求职容易(加上高薪之诱惑)而变换人生跑道,转行去念电脑科学的比比皆是,以致在美国社会里,电脑程式师比我们这些搞“硬体”的工程师们要多十好几倍都不止,薪水也绝不下于那些在电机工程系苦读四年的硬体工程师们。

密州大的恩师盖顿教授

1969年七月初,我由马祖前线的东犬岛服完兵役返台后,八月下旬就匆匆负笈美国,阴错阳差地进了密西西比州大(Mississippi State University)之电机研究所。不容讳言,密州大不但不是美国名校,还又是处于最保守的南方(Deep South),我曾在其他几篇文章里写过我在密西西比州遭遇的一些事情,在这儿就不重复啦。不过我也十分幸运地遇到一位对我影响至深,照顾过我,而且在我职场生涯里有特别助益的指导老师──盖顿(Robert D. Guyton)教授。

对我而言,盖顿教授的块头不小,约六呎三吋的身高,至少220磅的体重,在他身旁一年后,我才逐渐得知,当年他在母校(密西西比州大)念电机学士时,不但拿了全额体育奖学金,而且还担任过棒球校队队长,更是一位曾率密州大棒球校队,风光地勇夺过美国东南学联(SEC)大学校际冠军的体育健将。到2019年为止,密州大的棒球队在大学东南区校际比赛中,总共已拿到过37次分区冠军(全美分为十区,分区冠军得以进入季后赛,最后两个分区冠军之总决赛,就是大家耳熟能详的NCAA Baseball World Series),确实是支傲视美国南方的大学棒球队,美国现役职棒球员中,密州大的毕业生为数也不少。

顺便提及,上世纪中期,棒球还是美国的“国球”,如今火红的“美式足球”还只是“后起之秀”呢!所以盖顿教授当年身为密州大棒球校队队长,再加上他品学兼优,想必是那时校园中响当当的人物之一。

我对盖顿教授之折服与敬佩,当然与棒球无关。

首先,盖顿教授的教学方式就十分特别,他在上每科目之第一节课时,不但指定好主教科书与数本副教科书(加上其他参考资料),就连那一堂课该在那一天上(精确之日期),课前该读那几本书的那几页(页数也已指明),何时要交研究报告及各阶段之考试等,丝毫不茍地列出一个表,就像日后我就业担任工程师时,列工作进度表一般,一但规划好后,严格地照表实施。

其次,在课堂里,盖顿教授会事先指派电研所的研究生(轮流)上台“授课”,他通常是以“旁听者”的身份全程参与讨论细节,不时指正我们错谬之余,还会随时点一位研究生(如果你胆敢在课堂上打瞌睡)站上台,讲述自己对指定研读的那几页之心得。所以大伙儿都心照不宣,你若只是想来电研所“混”个学历,就千万别选盖顿教授的课,保证你“混”不下去的。

呃,他是我的指导教授,我不得不选满所有他开的课程,所以当时得战战兢兢地适应我以前从没有经历过,但实质上得益良多的教学方式。日后得知,盖顿教授在返母校密州大教书之前,曾在航太工业界服务多年,所以才会这样地一丝不茍,将每一堂课都当成工程计划一样在执行。

还有,在他的课堂上,所有的考试全是Open book,对学生所要求的是“理解力”与“创作力”,而非“记忆力”。唉,我先前在台湾受教育的十六年中,就没有那一堂考试是Open book的。不过这或许因为我在密州大是电研所的研究生,教学方式有所不同罢。特在此声明,我无意批判台湾各大学的教育系统与方式,更何况我从没有读过台湾的电研所。

我相信盖顿教授传授知识的方式绝非独一无二,只是对了我的“胃口”,让我从此再也不需要浪费时间去背诵课本,死记方程式,脑力得以没有拘束地尽情发挥。

1970年跟随盖顿教授做研究时,“电脑微型化”也正值“百家争鸣”期,我曾被他导入“可自行修正瑕疵 ”的电脑硬体设计(Fault Tolerant Computing)之领域,严格说来,也算是“0与1”逻辑设计之延伸,但由于内容太过复杂,而且其应用之范围,主要是在强调“可靠且耐用”的航太工业产品上,其内涵绝对超出本文讨论范围,就此略过。

“数位”与“类比”电路之相辅相成

前段讲了一箩筐的“数位电路”,那么电机工程里较“传统”的“类比﹝Analog﹞电路”又到那儿去啦?

“类比电路”当然还活得好好的,其实在“数位革命”中,它与“数位电路”是相辅相成的一对兄弟。类比电路也在积体电路兴起时被“缩形”,广泛地应用在一般电子产品中。“数位设计”只是简化了“电子控制”之程序,在实际操作上,还需要靠“类比”电路与外界“打交道”。若是遇到更大功率的电子机械(例如运作机械手臂之马达等)时,还非得靠高功率,且耐热的半导体(非积体电路)来运作才行。

前段提到的恩师盖顿教授,就曾是一位杰出的“类比设计”工程师,更是将类比电脑(Analog Computer)应用在飞航控制上的第一位美国航电工程师,那架飞机的型号是B-58,一款上世纪六十年代初期的倍音速核弹轰炸机。由于它是“大斜度三角翼”的高速飞行器,飞行员操纵起来有相当的难度,必须用类比电脑来“帮忙”驾御。日后我曾亲耳听过一些航电工业界人士对盖顿教授之佳评,他本人也有不少的轶事流传下来,以后有机会再写吧!

或许你会问我,为什么当时的飞航控制是用类比电脑,而不是像现在一样,用简单的“0与1”数位电脑呢?答案极其简单,数位电脑在五、六十年代时,尚未解决中心处理器(CPU)与记忆体(RAM)微型化以及“散热”之问题。看倌之中可能有像我一样,在六十年代时曾是数位电脑的使用或应用者,所以一定还大致记得,那些设于大学“计算机中心”的电脑系统如 IBM360等,都是庞然大物不说,更因主机之记忆体,也就是王安博士发明的磁芯记忆体(Core Memory),其散热问题尚未妥善解决,需要将电脑中心之室温大幅降低,温度低到里面的工作人员必须得穿上“夹克”以“御寒”的地步,哪儿能将其搬上空间与载重都有限制的飞机上呢?

由这段往事,你也可以清楚看到,数位电脑之“进化”程度有多让人吃惊,现在市面上订价四百多美元的“低阶”个人电脑,其运算速度就要比六十年代的IBM360等大型电脑至少要快上至少好几千倍。其数据容量就更惊人啦,比当年足足要多几千万倍都不止!“0与1”的高速发展,把这时代巨轮推得飞快,看得我这才退休不久的电子工程师都眼花撩乱呢!

“数位”与“类比”电路之互动方式,已进入了我们日常生活中的各个角落,多得简直是不胜枚举,智慧型的交通志号上就被是个简单的例子。比方说,在一个交通流量比较大的街口,属于类比(Analog )的侦测器,可以探测到“转弯道”上是否停着车子,而将信息转换成数位(Digital)的方式,通知交通控制器,以决定是否要给你一个转弯灯号。

在各商店前的自动门,其运作原理也是典型的“数位”与“类比”电路互动。当门前的感应器(Motion Sensor)侦测到移动之形体时,就会以1(开)或是0(关)的方式完成一个简便的“自动化”指令,节省人力之余,还增加了客流量,店东与顾客皆大欢喜。

瘟疫流行时,在机场里自动测你体温的仪器,也是将红外线测出之“类比”体温,转换成“数位”之后,让电脑去决定你是否有可能“带菌”。如今,连你护照与驾驶执照上的个人资料,也是以“数位化”方式,直接储存在上面,加速机场检验与通关过程之际,也让罪犯难以轻易遁形。

在这“自动化”的环境中,“幕后”的操舵方式,全是那些“0”与“1”之组合,你肉眼虽然看不见,但它几乎是无所不在的。

浅谈微处理器对“数位工业革命”之贡献

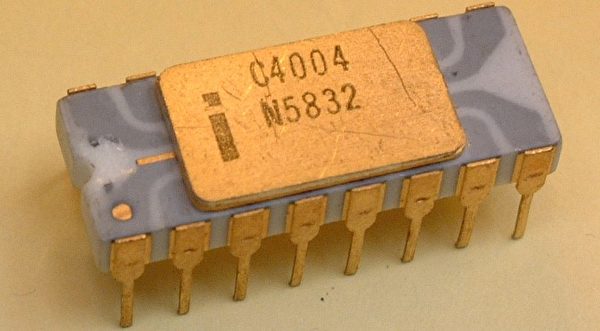

提到“数位工业革命”,就不得不提到微处理器(Microprocessor)啦,全世界微处理器的“老祖宗”,是1971年问世的英特尔微处理器(Intel 4004),一个现在看起来非常“原始”的电子产品,规格上也只有四位元(4-bit)而已。不过在实际运用上,它却是个不折不扣的五位元微处理器,是通常以“偶数”为计算单位的微处理器中之唯一例外。

如果你还没有忘记我之前对“二进位”数字的简介,四位元所代表的是0到15的16个数字(2的4次方),五位元则是0到31的32个数字(2的5次方),而标明为四位元微处理器的Intel 4004居然有一个让我们这些“逻辑工程师”可以“运用”的“进位元”,也就是数学上的Carry Bit,自然而然地成为五位元微处理器。我当年曾数度将它应用在“生产线自动化”的操作上,它最多可以掌控32个“运作频道”。

您看,一个“二进位”五位元Intel 4004微处理器(相当于控制线路中的五条线),就可以取代“十进位”中的32(2之5次方)条线路。依此类推,一个“二进位”八位元微处理器,就可以管控“十进位”中的256(2之8次方)条线路,而且线路愈多,更能彰显出用“二进位”去控制的优越性。这也就是为什么在“数位工业革命”中,传统的“十进位”被“二进位”取代之关键原因。

如今几乎你所有的家庭电器,从洗衣机、洗碗机、电冰箱、冷暖气、电视机、智慧型吸尘器、防盗系统等,到日常不可或缺的手机与电脑,几乎没有一项不是以“二进位”微处理器为基础而设计出来的。

不过使用微处理器做线路设计时,我们硬体工程师们还得用上各微处理器专属,类似“软体”的“机械语言”Machine Codes(最基本之低阶软体),作为控制操作之工具。在“软体”、“硬体”兼施之下,硬体工程师们实际上成了兼职的软体设计师,但仍然脱不了“0”与“1”之组合。其过程较专业且繁复,就此略过罢。

Intel 4004早已是电子工业之古董级微处理器,我在这儿只是把它“拖”出来“讲古”而已,现阶段的微处理器(或是CPU),比起当年Intel 4004之运作能力,超出何止亿万倍。

由“0”与“1”发展出来的“人工智慧”

1980年之后,科学家与工程师们以微处理器为核心,设计制造成各种形式的智慧型控制器,用“个体户”之方式,将它们运用在“人工智慧”上。

什么是“个体户”呢?就生物学的观点而论,那些以微处理器为核心之运作“个体户”,就是分别模仿我们脑袋中那些不同的脑细胞组织,诸如视觉、思考、行为、行动、判断、记忆、语言等。当这些各司其职的“个体户”被合并使用时,就产生了像“脑”一样的作用,这也是为什么科学界与工程界,直接将这些组合名之为“人工智慧”的原因,现在让我们来看看,雏型的“人工智慧”是如何产生的。

上世纪九十年代中,IBM设计了一座名之为“深蓝”Deep Blue的西洋棋电脑(其设计小组领导人是华裔),它汇集了所有已知的西洋棋“走法”,高速地用“0与1”来决定最佳之下一步棋,进而与一些棋坛大师之“人脑”对奕,堪称是近代“人工智慧”之起源。当然你也别忘了,会玩西洋棋的“深蓝”电脑,其本身之下棋本事,还是得靠许多棋坛高手之群策群力写出来(programmed)的。

但会下西洋棋的电脑,毕竟只是个单一作用的“人工智慧”,除了会下棋之外,其他的事一窍不通,说穿了,这“深蓝”电脑只是IBM智库中的科学家与工程师们的踏板而已,冀望以之证明“人工智慧”的可行性。

今日之“人工智慧”,早已超越“下西洋棋”的“智慧”,进入为人类“代劳”的实用阶段,自上世纪八十年代初期,就开始活跃在汽车生产线上的智慧型机械装配手臂,虽然当时仅重复的地完成同一项指令,只能算是初级的“代劳”,但是现在这些机械装配手臂已具有“视觉”与“自我判断”之能力,一付要完全取代一般生产线上装配工人之架势(由于工会之反对,现在好像还没有),但是具有这两项能力之自动驾驶的汽车,几年前就已开始在美国公路上试验性地奔驰,效果似乎还蛮不错呢!

那下一步的进展又会是什么呢?应该是“超级机器人”吧,有些会替你任劳任怨地做家事,还有些能忠勇地在战场上替你捍卫家园,也可能伴同或代替人类去遨游星际空间等等,不一而足。

还记得八十年代的一系列“星际大战”电影(Star Wars)中,那两个逗趣“智慧型机器人”C3-PO 与R2-D2吗?那些当年靠科幻剧作家之丰富想像力所产生的电影角色,如今都已逐渐成形啦!

利用智慧型机器人去遨游太阳系之空间,早已不再是幻想,因为且不说人类需要“吃、喝、拉、撒、睡”,还得要挑战“氧气”、“水分”、“耐力”与“老化”等人类之生命极限,那些充斥于宇宙中的“幅射线”也得要妥善防护,但是靠太阳板充电的智慧型机器人就无此顾虑。哦,对啦,它们还不怕瘟疫呢,呃,所以也不需要戴口罩是罢?一笑。

近来,世界各国趁火星与地球在绕太阳运转时,双方距离最近之难得机会,纷纷将探测器射向火星,它们虽然是雏型的智慧型机器人之一种,但其“行为”还是需要专家们在地球上遥控的。不过由地球上传出的指令,三亿哩外的火星探测器得要整整14分钟后才收得到,不可能应对突发之紧急情况,所以探测器本身必需具备相当的“人工智慧”以应变。

造访火星可没有去月球那么方便,以现今之工业技术与载具之速度,即使在火星与地球距离最接近时,太空船也得要八个多月的时间才能到达目的地,在旅途中没有任何“后勤支援”下,得携带多少水、食物与氧气才能抵达目的地?平安抵达火星后,总得要停留一段时间做研究,才能“值回成本”吧。而且您也别忘啦,太空人即使在火星上圆满达成任务,还是得要至少八个月以上的旅行时间,加以充分的“后勤支援”,才能返回地球呢,可能已达到,或是超越人类体能之极限。

所以我个人认为,让“高等智慧型机器人”去替我们卖命地深度探险火星,是完全合乎逻辑的事(这不就又扯到那0与1之判定吗),大家且拭目以待罢。

科学家们冀图用“0与1”与外星生物沟通

美国政府府于1963年,斥资在其属地波多黎各岛上,建立了一座当时最大,直径达330公尺的电波天文望远镜,其目的是想探知宇宙之起源,兼寻找浩瀚星海中与地球相似,最适合生物存在之行星,这就是举世闻名的阿雷西博天文台(Arecibo Observatory)。

这座天文台成就之辉煌,岂是几十万字可以细数的,其中一项倒是与“0与1”有着密切关系,那就是天文科学家们如何以“二进位”的Binary为工具,试图与可能存在之外星生物沟通的经过。

这天文台在运作几年之后,天文科学家们就已在与地球相距约两万一千光年的银河系M13星群中,发现其中有数以万计的行星,有着与地球相似的温度,当然,这并不表示它们都一定有生物存在,因为尚无法得知这些行星上是否还有生物赖以为生的大气层与水。

但是天文科学家们坚信,适合生物存在的环境,我们地球绝非宇宙中之唯一。不但如此,银河系中应该有与人类智慧相当(或更高等)之生物,因为阿雷西博天文台曾多次接到发自银河系的神秘电波,那儿是否有智慧型的生物冀图与外界联系呢?

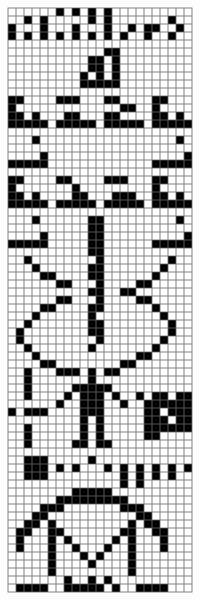

为了“昭告”宇宙,特别是银河系M13星群中的可能高等生物,让他们知道有地球人类之存在,阿雷西博天文台的科学家们,于1974年研制了一段由“0与1”组成之信息,向M13星群发送出强力电波,冀望会有外星生物接到后与我们联络。

这就是名为“阿雷西博信息”的比特图(Arecibo Bit Map Message),是由1679个“0与1”组成的一幅23 X 73比特图像,不但简单地描绘了我们人类之形象,也将地球在太阳系之位置等重要资料,做了一个简介,虽然目前尚未接到任何有意义的回音,但是科学家们也都同意,“0与1”应该是宇宙间之通用“文字”,也相信愈进化的星球,愈有可能会是一个由“0与1”思想主导的,“人工智慧”发达之世界。

阿雷西博天文台因仪器老旧,且建筑结构年久失修而退休,与宇宙间可能存在的高等生物联络之工具,已于2019年被一座崭新的,电波也更强的,设于中国贵州省,直径达500公尺之电波天文望远镜“天眼”所取代。这“天眼”若是配合着即将在2021年射入太空轨道的紫外线韦伯望远镜(James Webb Space Scope),应该让21世纪的天文科学家们,拥有可以更进一步探讨宇宙起源之工具,韦伯望远镜也将如预期地“看见”更多在银河系中,有如我们太阳系之星体结构,从而判定是否有类似人类的高等生物之存在。不过这些细节已完全超出这篇讨论“0与1”文章之范围,请对天文物理有兴趣的看倌们自行上网,去了解更多相关的消息吧。

“0与1”在电脑“硬碟”上之突破性进展

各位看倌应该都使用过电脑罢?电脑中“硬碟”的数据,就全是以“0与1”之方式储存的。我当年的工作专业,一度是设计第三代“数位传真机”,那跨国越洋的传真数据,也是由一箩筐的“0与1”组成的。

不过传真机是已快退休的产品,那俗称“硬碟”之发展,可还在起飞状态中。原先使用的“磁碟”,已被硅基半导体SSD(Solid State Drive)完全取代,实体形态上也是天差地别,不宜称之为“碟”啦。“存”与“读”的速度是传统硬碟的至少十倍以上,其储存容量,也因传统之平面硅基半导体可以用立体的“叠床架屋”方式处理而“倍增”。

至于何为“叠床架屋”之方式,简单地说,就是同一个储存空间(cell之暂译)可以存放一个以上的0或1,其效果与我们日常生活中使用的“双层床”,甚或“三、四层床”一样,在同一平面往上扩充容积,储存空间得以倍数增加。不过相对而言,经“叠床架屋”后之数据,其提存速度当然会比“平面储存”要稍微慢一些,但好处是容量可以倍数骤增,市场售价只会比“单层”的略高一些而已。

最近十年来,被工商界与科研界炒得热烘烘的“大数据”,其计算单位已超越了我们已逐渐习惯了的TB(Terabytes 也就是GB 的一千倍),而达到PB (Petabytes是TB 之一千倍)与 EB(Exabytes 是PB 之一千倍)等天文数字之境界。现阶段这些“大数据”的储存,也都毫无例外地,全是以数位的“0”与“1”之方式,存放在SSD半导体硬体中。

今年是2021年,我可以在此大胆预测,十年后的“大数据”计算单位会远超过以上之数字,供其储存之硬体容量也会愈来愈大,现阶段红得发紫的SSD,必将被下一代的“数据储存器”所取代(因为半导体之材质日新月异)。换句话说,现今之“数位工业革命”还在“启蒙”阶段,其前景是完全不可限量的。

后记

这“数位宇宙”浩翰无边,其中奥秘绝不是这篇区区短文可以涵盖的,以上所举的寥寥数例,也仅是我个人之体验,若是您看完后觉得有“以偏盖全”之感,我也不会觉得意外。

我因缘际会地目睹“数位工业革命”之诞生,也成了六十年来,数以亿万计的“数位革命”参与者之一,真是何其荣幸。就以“数位革命”尚未成功,“同行”仍须努力,在此与各位先进与后起之秀们共勉之。

也感谢在中华民国的传统儒家教育体制下,让那公平的“大专联考”造就了我的职业生涯,“身不由己”地随着社会潮流,成为一名脚踏实地的电子工程师,当然不能说是捧着“金饭碗”,但至少是拿了一个不容易被砸破的“铁饭碗”,所以平顺地退休后,还有这份闲情逸致去笔耕、学绘画,享受那人生的夕照岁月。

走笔至此,突然想起在青少年时期曾鼓励过我“从文”的三位国文老师,他们是王川磊(诚正小学),高仰山(凤山中学)与司修武(高雄中学)先生。感谢他们无私地循循善诱,让我对那每周两小时的“作文”课十分期待。可惜我本身“道行”不够,只能粗浅地“平铺直叙”,写不出什么华丽的文藻,但愿这些年来写的几十篇“草地文学”式杂文,让众恩师们(当然也包括成大电机系的两位教授姚静波与黄本源,与密州大的盖顿教授)的在天之灵,都能感受到我在文字上对他们的区区回馈。

是的,我与三位国文老师之间,都曾各发生过一些有趣的故事,因为与“0与1”完全无关,只好留待“下回分解”,就“敬请期待”啰!

【谢行昌,2021年三月完稿于美国德州】