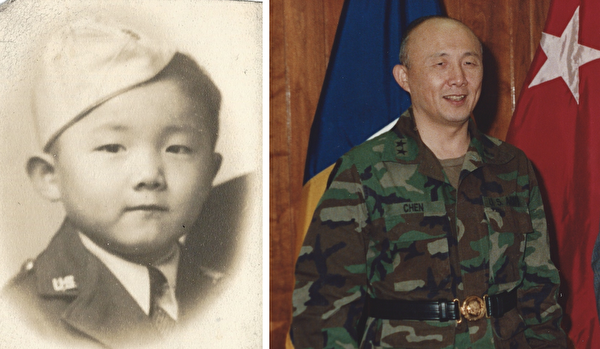

【大纪元2021年07月22日讯】(大纪元记者刘景烨波士顿报导)2009年12月7日,陈熊文(Moon Chen)去世前的最后一个动作,是竖起大拇指。按照他的次子——退休二星少将陈绍章(William S. Chen)的说法,这是飞行员表达“一切顺利”的手势,是华人文化中“最好”的意思,也代表着他的父亲——一名前“飞虎队”成员对自己人生的满足。

陈熊文曾向儿子讲过他在中华民国的飞行历程,包括在陈纳德将军(Claire Lee Chennault)麾下从军的一些经历。他曾目睹“卢沟桥事变”,在日军的枪声中开飞机逃离北平;他曾驾驶飞机搭载蒋介石、宋美龄夫妇,低空闪避日军的追击。二战结束后,他又留在中华民国从事民航业务,直到1980年退休才返回美国。

“他(父亲陈熊文)有过艰苦的生活,他必须依靠自己去学习很多东西。他的成功来自于他的魄力,他的抱负和他的热情。”陈绍章说。

穷小子的飞行梦

在2021年6月的一次演讲中,81岁的陈绍章笑言,比起青年的自己,他父亲陈熊文的青年时期可谓是艰难的。

那是在“西班牙大流感”和“大萧条”的时代。陈熊文的母亲Hayley Wong死于1918年的瘟疫,父亲陈方则在1924年离世。15岁的陈熊文不得不在中学时期就开始工作,并与哥哥姐姐们一起养育年幼的弟妹。

1928年,陈熊文从中学毕业,进入密歇根大学就读航空工程。那时候,他每逢周末都会到底特律的华人餐厅打工,以赚取学费和生活费。到了1932年,他获得了学士学位。然而萧条的经济,以及航空业对华人的普遍歧视,让他难在这个行业找到工作。

但是,艰难的处境没有浇灭他的飞行梦想。毕业之后,陈熊文来到纽约,在布鲁克林的一家高级中餐厅打工。在这期间,他带着省吃俭用存下来的钱,来到位于长岛的罗斯福飞行学校(Roosevelt Flying School)。这是他的偶像——林德伯格(Charles Lindbergh)创造飞行纪录前起飞的地方,也是陈熊文飞行事业的起点。

在他成为飞行员之初,他曾驾驶美国邮政服务的开放式驾驶舱双翼飞机,往来于全国各地。他深爱着这份工作,因为飞行让他在“大萧条”后的黑暗岁月里重拾信心。直到多年以后,他向孩子讲起人生故事的时候,仍会感慨:“天空是我的极限,天空是我的伙伴。坐在全世界的顶端,云海的上方,是多么美妙的感觉——像是来自天国的祥和与宁静。”

“天作之合”

陈熊文的父亲陈方来自广东开平,母亲Hayley Wong是纽约的一名护士。因此,陈熊文从小就生活在粤语和英语的环境中,对普通话一窍不通。但他后来还是决定前往中国,这既是因为美国当时就业的艰难,也是因为他母亲的遗愿。

在临终病床上,母亲曾对陈熊文说,希望他能对中国的现代化有所助益。

于是1936年,拿到商业飞行员证书的陈熊文来到上海。举目无亲的他,唯一知道的,就是留美华人学生的“F. F.兄弟会(F. F. Fraternity)”俱乐部可以为会员提供食宿。也正是在这个俱乐部里,他认识了从麻省理工学院(MIT)毕业的席德炯(Te Chun Hsi)。在席德炯的介绍下,陈熊文得到了中国航空公司(CNAC)的面试机会,并通过了飞行考试,成为这家公司的员工。

同年8月,陈熊文通过一名美籍华人“堂兄弟”的介绍,在上海结识了光华大学校长、中华民国前财政部次长张寿镛的女儿张漱芬。基本只能说英语的陈熊文却掳获了这位名媛的芳心。两人从1937年1月开始约会,到5月20日就结婚了。

在婚礼现场,这对新人得到了张寿镛的好友胡适的祝福:“我知道新郎来自美国,数千哩之外的太平洋对岸。他是一位受过训练的飞行员、航空专家。尽管中国在这方面还很年轻,但有了熊文的奉献,中国会有光明的未来。我还被告知,熊文对他的夫人一见钟情,这确实是很浪漫的,是天作之合。”

芦沟桥事件逃亡

婚后的平静生活只持续了不到两个月。1937年7月7日,陈熊文像往常一样从上海飞往北平。让他意外的是,他看到中日军队在卢沟桥发生了冲突。于是他立刻通过广播向南京的联络人员报告了这起事件。

当晚,陈熊文照常在北平机场降落,进入城内。然而他很快就意识到,北平可能要沦陷了。尤其日军已经开始封锁城市前往机场的道路,这更令他焦虑,因为他觉得自己有责任把飞机开回去。

次日,陈熊文找到了一名担任邮局局长的兄弟会成员,后者把他藏在一辆邮政卡车里,埋在一堆邮件包裹的后面。在开往机场的路上,卡车被日军的岗哨逼停了。士兵们打开车箱,把刺刀插进邮件堆里。幸运的是,藏在深处的陈熊文没有被刺中。

就这样,陈熊文得以来到机场,找到留守的机组成员,启动飞机,驶上跑道。就在飞机滑行的时候,一群日本士兵追了过来,朝飞机开枪,但这没能阻止起飞的过程。最终,陈熊文一行人把飞机毫发无损地开回了上海。

后来,孙文的儿子、时任立法院院长的孙科听说了这个故事,于是通过中国航空公司,邀请陈熊文前来南京,当面感谢他挽救飞机的英勇行动。

空中飞老虎

在一张广为流传的黑白泛黄照片上,留着平头,穿着白衣,颇显瘦小的陈熊文与穿着正装的中外人士们站在密集的白色厂房前面。那是1939年7月,位于云南垒允的中央飞机制造厂(CAMCO)建成投产时的高层合影。站在陈熊文两侧的,有总经理鲍雷(William Pawley)、监理邢契莘和航空专家王助等等。

中央飞机制造厂最初的厂址位于杭州笕桥机场,因此其正式名称为“中央杭州飞机制造厂”。在1937年8月遭到日军轰炸后,中杭厂先后迁往武昌、汉口、昆明,最终落地在垒允。1941年7月,“美国志愿航空队(AVG)”来中国时,飞行员们便以中杭厂雇员的身份作为遮掩,实际驾驶P-40战斗机作战,领取击落每架日机500美元的悬赏。他们的战斗机前端都画着凶恶的鲨鱼,因此被没见过鲨鱼的昆明人称为“空中飞老虎”。

从垒允厂建成后,一直到1941年美国对日宣战前,陈熊文一直是这个飞机厂的雇员和新人训练官,同时为美国志愿者们提供协助。

“珍珠港事件”发生后,陈熊文加入了美国空军,被派往陈纳德麾下的“驻华航空特遣队”。到了1943年3月,“驻华航空特遣队”被改编为“第14航空队”。这两只部队都以飞天老虎图像作为标记,因此又被称作“飞虎队”。

那时的陈熊文已是一名军队中尉(First lieutenant),负责驾驶C-47和C-46军用运输机。“他对中国的地形和机场都比较熟悉,所以他告诉我的是,在许多方面,那时的军事飞行与过去(在中国航空公司的)载客飞行很相似,只不过现在搭载的是中国要员。”陈绍章说。

他依稀记得父亲讲过这样一个故事:大约是在1943年的一天,陈熊文驾飞机搭载着蒋介石、宋美龄夫妇,被日军发现了踪迹。为了躲避日本军机的攻击,他操控飞机向下俯冲,在低空飞行了相当一段时间,而后才又拉升飞机,飞抵他们的目的地。

陈熊文还曾五百多次飞过残骸遍地的“驼峰航线(The Hump)”,而没有让飞机受到一点伤害。但是对于这些任务的细节,他就很少向别人提起了。

“我父亲其实很少谈到特定的任务。你知道,许多退伍军人,即使对他们的家人,也不会讲很多(战争经历)。但他确实说过,他很自豪能为陈纳德将军工作。许多曾为陈纳德工作过的退伍军人,都对他有着很强的忠诚,因为陈纳德会为他们的福祉着想,会关照他的飞行员和地勤团队。”陈绍章说。

长期的共事,让陈熊文一家与陈纳德一家结下了相当不错的关系。在二战结束后的1948年,陈纳德的宠物腊肠狗下了一窝小狗,他便把其中一只送给了陈熊文的孩子们,孩子们给它起名为“Josie”。大约在1956年,陈绍章16、17岁的时候,母亲带着他和哥哥前往路易斯安那州拜访陈纳德夫妇,陈纳德便带着他们兄弟俩出去钓鱼。这些经历,陈绍章至今记忆犹新。

飞行员的最好人生

据陈绍章形容,他的父亲有着大嗓门,喜欢喝鸡尾酒,在各种聚会中总是能成为人们的焦点。他的个性友善,热爱交际,广受好评,人们有事都喜欢找他帮忙。

1944年,军衔为上尉(Captain)的陈熊文被陈纳德将军任命为驻中国空军私人代表和联络员。二战结束后,他又加入陈纳德创办的“民航空运公司(CAT)”,担任上海区域经理。

到了1948年,中华民国军队节节败退之际,陈熊文带领公司分部迁往广州,后来又撤退到香港。他乘坐公司留在广州的最后一架飞机离开了中国大陆。

1949年11月,中国航空和中央航空公司员工投共之后,中华民国为避免两家公司留在香港的71架飞机落入共军手中,决定将飞机产权卖给陈纳德在美国成立的民航空运公司。为了符合法律,CAT还必须先收购泛美航空(PAA)持有的20%中航股权。

当时,陈熊文作为CAT的代表参与谈判,随后带着用于购买股权的125万美元支票前往香港。路上,他乘坐的飞机遇到了台风,不得不暂停于海南岛。那时,陈熊文的心脏一直在猛烈地跳动,直到他安全地来到香港,把支票交给泛美航空的代表后,才松了一口气。

到陈纳德1958年去世之后,陈熊文卸下了CAT副总裁的职务。后来在70年代,他曾就职于诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman),担任过该公司在台湾的F-5E战斗机共同制造项目主管。这也是台湾航空工业最早期的项目之一。

陈熊文在中华民国工作了44年,直到1980年才退休返回美国。他夫人张漱芬在他们结婚的第71年去世。1年之后,陈熊文也来到了弥留之际。在病榻上,他对前来探望的后辈们说,他对自己101年的人生是满意的。

“飞行员在驾驶舱里,在加速飞机引擎的时候,他们会给地勤人员一个大拇指,意思是一切正常。当然,在中文里,大拇指的意思是‘顶好’。当我父亲用这个手势的时候,他要表达的是,他的人生是最好的,一切都很好,不要担心。”陈绍章说。

子承父志

谈起父亲的过去,陈绍章感到既有后悔又有自豪:后悔的是他没能足够地了解父亲的事迹;自豪的是,他与两个兄弟都在父亲的影响下参军服务,他本人更成为了美国陆军史上首位华裔二星将军。

“在这样的家庭里成长,我经常听说陈纳德将军和飞虎队。我父亲的许多朋友也都是二战老兵。我1956年上大学,那是朝鲜战争的两年后……我们(我与兄弟)谈话时,经常对自己说,假如有另一场战争,我们会希望作为军人参战。”这位退休少将说。

进入密歇根大学之后,陈绍章很快加入了预备役军官训练营(ROTC)。他于1961年在该校拿到航空宇航工程硕士学位,随后立刻参军,以少尉军衔(Second lieutenant)被分配到华盛顿-巴尔的摩(Washington – Baltimore)防空区,由此开始了他32年的军旅生涯。

而就在陈绍章入伍的第二年,就碰到了让他必须准备参战的危机事件。那是1962年的“古巴导弹危机”。苏联将足以威胁美国本土的中程导弹部署到了古巴,而美国的防空系统却只能针对飞机,而难以防御中程导弹。

当时的陈绍章是防空区火力指挥中心的战术控制员,参与向导弹部队指出打击目标的工作。“有一段时间,我们的警戒状态升级了,所以我们那时轮班工作,上班24小时,休息24小时……我们的导弹部队处于高度警戒状态,然后就等着看会发生什么。”他说。

在美苏谈判解决危机后的第二年,陈绍章转到了阿拉巴马州的导弹指挥中心,参与导弹研发项目,包括研究和测试战术导弹拦截系统。到60年代后期和70年代,他还曾被派往越南、寮国、泰国、韩国等亚洲国家,为抗击共产党的本国军队担当顾问。

在一张略显模糊的彩照上,瘦高的陈绍章戴着绿色军盔和墨镜,穿着绿色短袖军服,右手握着一枝步枪靠在腰间。他站在一片荒地上,面带笑容。那是他在越南拍的照片。

“当我穿着制服的时候,我为能作为一名美国人来服役而感到自豪。而且在我整个服役过程中,这种感受一直都有。”陈绍章说。

临危受命

1989年10月,49岁的陈绍章晋升为二星少将,成为美国陆军史上首位华裔少将。然而谈起晋升经历时,这位少将却说,对他而言更重要的,是1986年获得的一星准将军衔(Brigadier General),因为那是他临危受命,而后突破难关的成果。

1984年6月的一天,已在榭树导弹系统(Chaparral Air Defense Missile System)项目担任主管两年的陈绍章接到了一名三星中将(Lieutenant General)的电话,要求他接管一名准将负责的项目“师级防空武器系统(The Division Air Defense Gun System)”。

这样的任务,让当时只有上校(Colonel)军衔的陈绍章感到意外。而且这个项目本身也让他感受到压力,因为各大媒体正在报导这个系统的雷达失灵问题,而且国会还以缺乏实兵对抗评估为由,扣押了该项目的采购资金。换言之,这个项目有可能倒闭。

尽管如此,陈绍章依然毫不犹豫地接过了这个烂摊子。“我觉得如果一个地方全是坏消息,那么这里就有机遇,就有改善的机会。”他说。

当时,几乎每个相关的人都知道新系统需要实兵对抗评估,但是没有人拨给资金,也没有人做任何事来解决这个问题。事实上,实兵对抗评估本应由一名二星少将统筹,而不是由项目主管负责。但是,陈绍章决定扛起这个责任。

一天,陈绍章接到了他的中将上司的电话,要求他前往德州的布里斯堡(Fort Bliss)会面,因为四星上将副参谋长要在那里听取防空中心报告。陈绍章立刻回应说,希望中将能安排他与上将私下碰面,讨论师级防空系统的实兵对抗资金问题。

不过他没能约到上将,因为所有将军都被邀请去了一个早餐会,而不是将军的陈绍章没有受到邀请。

在那之后,防空报告会正常举办,但没有人提到师级防空系统实兵对抗评估的问题。直到下午3点,上将说他要走了,而后却突然转向观众席说:“比利(Billy),你有什么要说的吗?”

陈绍章非常惊讶,因为他想要的是私下会面,而不是在大会上发言。但这时他已没有退路。他意识到,自己必须给出简短有力的“电梯发言(Elevator Speech)”。

站在一群将军的面前,这位上校看着四星上将说:“先生,我需要您的帮助。在国会要求的运行评估方面,我们没有钱,没有测试计划,没有任命测试部队,没有测试范围。”

话音刚落,陈绍章就预感到,上将要采取行动了。果然,他转头对一名中将说:“这件事我们到哪里了?”

中将说,目前有一笔7500万美元的研发资金,但需要一些时间才能把这笔钱调整为运行和维护用途。

“解决它。”上将站起来说,然后就走了出去。一段时间之后,资金到位,使项目流程得以继续推进。

在那次会议之后,陈绍章登上了前往达拉斯(Dallas)的飞机。他在头等舱看到了三名与会的将军在对他笑,其中一人还对他竖起了大拇指。

在接下来的陆军参谋长简报会中,陈绍章刚发完言,便听参谋长对他说:“开完会过来见我。”

陈绍章很纳闷,心想:“长官想要什么?我做错了什么?”

然而会后,参谋长却对他说:“后天新的准将名单就要出来了,你在名单上。恭喜你!”

陈绍章非常高兴。但当时他还不能公布这个消息,只是与夫人——席德炯的外孙女蔡志麟分享了喜悦。

到了1986年的5月,站在一星准将晋级仪式的现场,那是陈绍章一生中最自豪的时刻。在那一天,他的父母和哥哥都参加了晋级仪式,目送他在密歇根大学战斗曲《胜利者(The Victors)》的激昂乐声中上台。

“让我告诉你,我在被任命为一星将军时的晋级演说中都讲了些什么。我大致谈道,观众席上有我的父亲,他是二战时期的上尉;有我的哥哥,他是后来的上尉;我有个弟弟,他也是上尉。所以上尉一直是我最喜欢的军衔,直到今天为止。”陈绍章哽咽地说道。

无名英雄

2021年5月31日,退伍28年,从国防公司退休10年的陈绍章来到波士顿公共公园(Boston Common)。81岁的他穿着黑西装,戴着黑色的“Veteran(退伍军人)”鸭舌帽,在集会人们的欢呼和掌声中缓缓走上帕克曼高台(Parkman Bandstand)。

他为在场的波士顿市长珍妮(Kim Janey)带来了一件礼物,即由他主编的新书《无名英雄(Unsung Heroes)》。

书的封面印有75位美国华裔二战老兵的相片,其中之一是他的父亲陈熊文。书名下方的文字写道:“铭记并致敬华裔美国人二战老兵,国会金奖章的得主们。”

陈绍章和支持者们从2017年开始在国会推动《二战华裔老兵国会金奖章法案》。他形容,这可谓是“根本无需思考的”法案,许多议员一听到他的介绍,马上就表示支持。因而这个法案在2018年底就获得国会通过及总统签署。众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)于2020年12月9日主持了颁奖仪式。对于已经去世的军人,他们的家人也可以领取这个金奖章。

陈绍章说,二战时有约两万名华裔美国军人挺身而出,他们中有约400人仍然在世。在战争结束的75年后,这些久遭“遗忘、忽略和排除”的老兵们总算得到了应有的荣耀。

“他们证明了他们的能力、忠诚和爱国。尽管有1882年《排华法案》的歧视问题,他们仍然自豪地作为美国人而服役。我们的华裔美国人二战退伍军人,通过他们的牺牲和勤奋,帮战后的所有华裔美国人打开了机会。他们让子孙后代得以拥有美国梦。”陈绍章说。◇#

责任编辑:冯文鸾