浅谈西方艺术中“圣母怜子”题材的三种诠释

“圣母怜子”(pietà,又作“圣殇”或“哀悼基督”)是西方艺术史中相当常见的一个主题,这个主题描述的是圣母玛利亚在耶稣基督去世时,从十字架上被放下来的场景。意大利原文“pietà”大致是怜悯或慈悲的意思,用以表现忍受着巨大痛苦下所展现出的母爱精神。

米开朗基罗

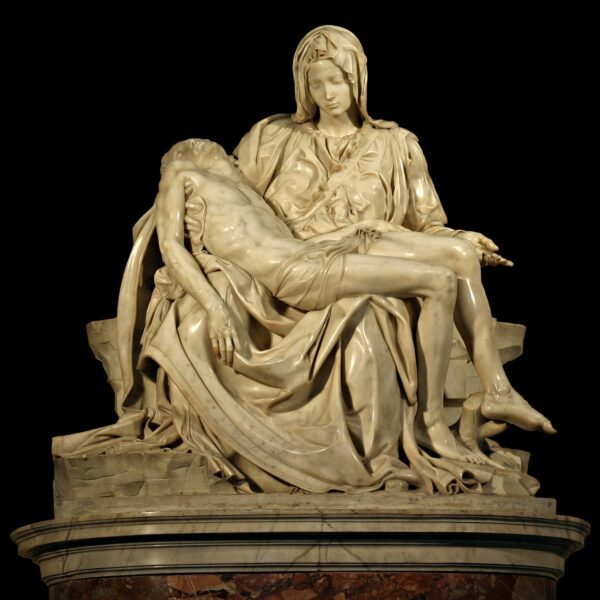

这个主题中最著名的,莫过于文艺复兴巨匠米开朗基罗的雕像作品《圣殇像》(Pietà)。15世纪末时,当时年仅24岁的米开朗基罗在红衣主教尚‧德‧比尔赫雷斯(Jean de Billheres)的委托下,为罗马的旧圣彼得大教堂完成了著名的《圣殇像》。

米开朗基罗曾说这件作品使用了一块完美的卡拉拉大理石(Carrara marble),让他能够达到非常高的精细度和抛光处理。最后的成品看起来不再是一块大理石了,更像是一个穿着衣服的人。

米开朗基罗的《圣殇像》表现了圣母玛利亚因儿子之死而感到悲伤,她将他抱在膝上。她同情儿子所承受的痛苦,但也选择接受了他的命运。在玛利亚年轻的脸庞上,微微扬起的眉毛,透露出一丝淡淡的忧伤。

米开朗基罗以年轻的形象来呈现圣母玛利亚,却在当时遭受了许多批评。她看起来和自己的儿子差不多年纪。不过,米开朗基罗对此的回应是,保持贞洁的女性能永保青春和美丽。

仔细观察这座雕像会发现,玛利亚的体型相对耶稣来说被放大了许多。米开朗基罗这样处理的原因,很可能是要替耶稣雕像的部分提供一个支撑平面;因此她的身体必须要够大,才能抱起并撑住耶稣的身体。两位人物的肢体是透过一个三角形组合在一起——这是文艺复兴时期非常典型的一种艺术构图方式。

《圣殇像》是唯一留有米开朗基罗签名的作品。相传该雕像第一次公开展示时,米开朗基罗偶然听到了有观众将这座雕像误植为另一位艺术家的作品。为了回应,有一晚他便把自己和雕像关在一起,将自己的名字加刻在了圣母玛利亚胸前的饰带上。

乍看之下,饰带上写的是“佛罗伦斯的米开朗基罗‧波纳洛提所作”。不过根据作家卡尔‧史密斯(Carl Smith),在他的著作《What’s in a Name? Michelangelo and the Art of Signature》(暂译:《名称中有什么?米开朗基罗的艺术作品签名》),这个签名上还有着一些奇怪的点和符号,若全部组合在一起来看,这段文字的全文可能要读成“佛罗伦斯的米开朗基罗‧波纳洛提,上帝的使者,所作”(The Florentine Michelangelo Buonarroti, a messenger from God, made this)。

安东尼‧范‧戴克(Anthony van Dyck)

时间跨过了文艺复兴,来到17世纪的巴洛克时期,画家安东尼‧范‧戴克(Anthony Van Dyck)也创作了自己的《哀悼基督图》(Pietà)。不同于米开朗基罗表现圣母玛利亚和耶稣的手法,范戴克在自己的作品中加入了抹大拉的马利亚(Mary Magdalene)和圣约翰(St. John)等两位人物。

在画中,耶稣身上披着一袭白纱,了无生气地倚靠在一座岩石上,圣母玛利亚则坐在他身后。尽管耶稣去世了,他的光环仍在头上散发着光芒,表示他灵魂中神的一面还活着并且健在。

圣母玛利亚穿着一身蓝色衣裳,她的眼睛——泛红并带着泪水——黯淡地望向天堂。她脸上的痛苦,展现了对于儿子受难的怜悯。她的左手手掌向上张开,这个姿势仿佛要将儿子献给天堂一般。

抹大拉的马利亚在一旁,身着红色和金色的衣服,跪在圣母玛利亚和耶稣的右侧。她握住耶稣的手并亲吻它。圣约翰则在画面的最右侧,从画框边缘向前走近,思索着眼前的这个场景。

在左下角有一个荆棘头冠,旁边是一张钉在十字架顶端的纸,上面写着“拿撒勒的耶稣,犹太人之王”(Jesus of Nazareth, King of Jews),在前面则摆着一个水盆和海绵,这是圣母玛利亚替儿子清理身体用的。

范戴克利用巴洛克艺术中典型的构图方式,增强了这幅作品的戏剧效果。他没有采用文艺复兴艺术家常见的静态、平静的三角构图,却倾向使用更多的曲线、动态和情感,试图更加完整地传达出这场事件的戏剧性。

威廉‧布格罗(William Bouguereau)

约过了250年后,法国学院派最具代表之一的画家威廉‧阿道夫‧布格罗(William Bouguereau)也创作了自己版本的《圣母怜子图》,部分灵感来自于他失去长子的亲身经历。

他的构图是以圣母玛利亚为中心,身着一袭黑衣,哀悼着儿子之死。她将耶稣毫无生气的身躯紧紧地抱在怀里,带着痛苦地神情凝视着观众。这两位人物都有着镀金的光环,代表着他们的神性。

在画面的右下角,我们可以再次看到荆棘头冠、水盆,以及净化耶稣身体的海绵。

围绕在两位中心人物周围的是九位天使,他们各以不同的表情和肢体语言为这个场景哀悼着。九位天使分别穿着彩虹颜色的长袍,这可以连结到犹太传统中上帝在诺亚大洪水后要更新世界的允诺;在此,彩虹的颜色表现了更新,不过这里更意味着基督教传统中,耶稣的牺牲奉献让人类灵魂得以更新。

有趣的是,布格罗将自身的丧子之痛融入了圣母玛利亚的神情之中。布格罗在失去儿子后抑郁了半年之久,而这幅作品则成了帮助他重新振作的一个方式。

了解这个背景之后,再回来看天使长袍的彩色与玛利亚、耶稣的黑白组合,或许也代表着画家在创作时整体的色调组合。换句话说,画中所有人物可能意味着,神更新的不仅是人的心灵,在艺术创作层面亦然。

一个故事,三种诠释

我们刚才看到了三种不同的描绘母亲丧子之痛的手法。米开朗基罗将圣母玛利亚与耶稣的形象理想化,呈现出一个平静和接受苦难事实的景象。范戴克将场景戏剧化,试图从情感上尽可能地触动更多的观众。布格罗则是以自身痛苦的经历作为灵感,创造出一幅强而有力的形象。

不过,三种表现手法都有一个共同之处,就是着重于表现慈悲的形象。我们或许并非每个人都拥有自己的孩子,但多数人在生活中都有自己非常关心的人——或者深深关心着人类全体。不论社经地位、种族、性别等等,每个人多少都受过一些苦。因此,这些艺术作品多少对我们都是一项鼓励,让我们能对正在受苦的人们表示更多同情。◇#

作者简介:

Eric Bess是一位美国写实艺术家,目前是视觉艺术博士研究所(Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts,IDSVA)的在读博士生。

原文The Pietà: An Image of Compassion刊登于英文《大纪元时报》。

责任编辑:茉莉