唐代《乐府杂录》记载:“《绿腰》,软舞曲也。”其本名是《录要》或《六幺》。据说在德宗贞元年间,有乐工献上新编乐曲,德宗甚为喜爱,但觉得曲调过长,便下令将其中精华部分萃取出来,即“录出要者,因以为名”,而不知为何变为《绿腰》或《六幺》,大概为别名。

乐曲《绿腰》出来后,流传很广,白居易《杨柳枝》云:“《六幺》、《水调》家家唱。”后被配以舞蹈,为女子独舞,以舞袖为其主要特征。我们可以从唐代诗人李群玉的《长沙九日登东楼观舞》一诗中大致了解舞蹈者的舞姿、神态。

诗中写道:“南国有佳人,轻盈绿腰舞。华筵九秋暮,飞袂拂云雨。翩如兰苕翠,婉如游龙举。越艳罢前溪,吴姬停白纻。慢态不能穷,繁姿曲向终。低回莲破浪,凌乱雪萦风。坠珥时流盻,修裾欲溯空。唯愁捉不住,飞去逐惊鸿。”

你看,那美丽的女子,穿着长袖舞衣翩翩起舞。在舞蹈初起时,舞姿舒缓且富于变化,像翠鸟,像游龙,轻盈无比。她双袖飞舞,如雪萦风,低回处犹如破浪出水的莲花。在舞蹈快结束时,节奏由慢到快,佩饰摇动,衣襟也随之飘起,似乘风而去,追逐那惊飞的鸿鸟。

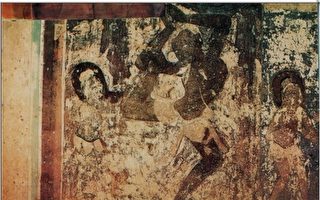

五代南唐画家顾闳中所画的《韩熙载夜宴图》中,就有在王屋山表演《六幺》舞的场面。画中舞蹈者穿着长舞衣,背对着观众,从右肩上侧过半个脸来,微微抬起的右脚正要踏下去,背后的双手,好像正要从下向两边分开,长袖正欲飘起。而韩熙载敲着羯鼓伴奏,观者有的拍板,有的击掌。虽然这只是舞蹈的一个瞬间的描绘,但亦非常传神。

宋代,《绿腰》曲舞依然流行。宋代文人欧阳修有“贪看六幺花十八”的诗句。

──转自《正见网》

责任编辑:王愉悦