【大紀元2020年01月08日訊】(大紀元記者林麗霞法國報導)弗朗西斯·沃爾特(Francis Walter)住在巴黎三區,他家附近是華人集中的餐飲和商業區,他總喜歡到位於市長路(Rue au Maire)西端的溫州小吃店用餐,稱其為自己的「飯堂」。

三區位於巴黎市中心地帶,享有「上瑪黑街區(Haut-Marais)」之稱,這裡熱鬧的咖啡館、餐館和商店鱗次櫛比。沃爾特自從1978年搬進雷奧米爾(Réaumur)大街一棟19世紀古老建築的頂層公寓後,一住就是四十多年。

像許多巴黎居民一樣,沃爾特並不是土生土長的巴黎人。他的家鄉是法國和德國在歷史上有過爭議的阿爾薩斯-洛林(Alsace-Lorraine)地區。

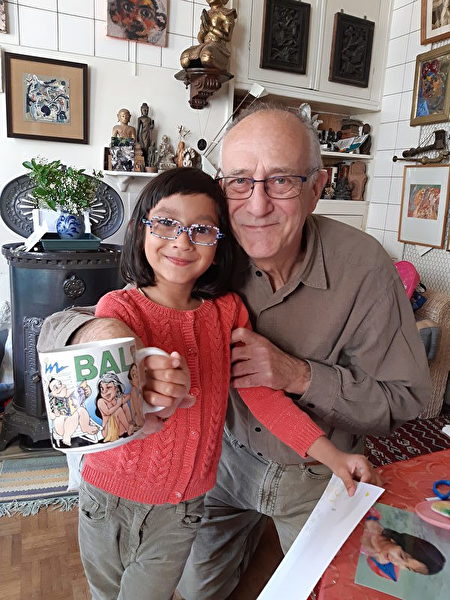

再過一年,沃爾特就70嵗了。4年前退休後,一度有國際公司邀請他當經濟顧問,但為了照顧膝下6嵗的孫女德爾菲娜(Delphine),他謝絕了高薪的工作機會,自得其樂地每週從週一至週五,步行到家附近的小學接送德爾菲娜。

其實,沃爾特一生並沒有結過婚,「我的工作經常需要到國外出差,根本沒可能結婚。」他說。

那沃爾特何來的孫女?這位曾在法國工業部工作數十年的經濟專家、老巴黎一生充滿奇遇,雖未曾結婚,卻有兩個像親生兒子般的家庭,有四個孫子、孫女。他的養子巴魯阿·比丹(Barua Bidhan)說:「沃爾特為人好,特別慷慨,樂於助人。」

好奇男孩探索世界 成為國際專家

「我的祖父母是在德國侵占法國(一戰)時出生的,小時候,我經常和外公在一起,他總是鼓勵我動手嘗試做各種各樣的事情。」沃爾特說。

正因為受外公的影響,沃爾特自小好學,充滿好奇心。他回憶說:「在洛林,我父親曾是小學校長,他也希望我當老師。高中畢業後,我不想上專業學校,希望上大學,父親為此還替我償還了四年的獎學金。」

好學的沃爾特曾同時進修文、理科,他考上了巴黎政治大學,獲得社會學博士學位。1975年,沃爾特又考到法國海關學校,當過海關監察員。1977年,他通過考試進入了法國工業部。

從招聘和培訓部,轉到國際商業部,沃爾特走向了國際經濟的大舞台,負責法國對外貿易與經濟的各種項目,並以國際商業專家的身分,為聯合國地方機構組織培訓和研討會。幾十年來,「去過多少個國家我都記不清了。」他說。

熱心助人 四海皆兄弟

在國際公差旅途中,沃爾特享受著高級的待遇,但他並不在乎奢華的生活。1990年,沃爾特到巴厘島參加一次國際商業談判,受到來自印度尼西亞總統府的接待,入住一家沙灘豪華酒店。

「一天,我對同事們説,我們離開這個『監獄』(無聊的酒店),出去透透氣吧。」沃爾特說。

於是,沃爾特和同事們去了巴厘島一家地方餐館吃飯。在那裡,他遇見年輕的當地廚師Ketut。他問老闆:「您可以給Ketut一天假期嗎?讓他帶我們到他村子裡去。」

那次遊歷,讓沃爾特深深愛上了巴厘島人純樸而思維開放的生活方式,也和年輕廚師Ketut的一家建立了深厚友情。沃爾特欣賞巴厘島人出色的創造和建造能力,「他們幾乎每個人都是五星級的手工藝者,無論是廚藝、雕塑、農業耕種(水稻田)等各行業,都表現出他們的智慧」,他說。

在沃爾特看來,「巴厘島人樂於吸收外來文化,但毫不改變自己基本的文化傳統,他們富有語言天賦,很容易學會其它語言,勇於學習和再創造不屬於自己的廚藝,對外界充滿好奇。」

Ketut家共有五個姐妹兄弟。1995年,Ketut的弟弟因為家境困難,無法上大學,沃爾特慷慨為他承擔學費,自此Ketut一家把沃爾特視為家人。沃爾特也把Ketut當作自己兒子一般,特別關注他的子女們的學業前途。每年,沃爾特會從巴黎飛往巴厘島兩三次與那裡的「家人」共聚。

巴黎街頭遇小販 好心相助

不出差的時候,沃爾特在巴黎上班,每天兩點一線,從位於12區的法國經濟財政部下班,回家路上他喜歡光顧街頭賣水果蔬菜的小販。

2003年,沃爾特在巴黎4區遇見來自孟加拉的小販巴魯阿·比丹(Barua Bidhan)。與別的小販不同,比丹經常會挑最好的水果給沃爾特,也不會騙斤兩,沃爾特由此對他有了好的印象。同年夏天,沃爾特發現比丹突然不見了。

一天,沃爾特在3區列奧米爾-塞瓦斯托波爾(Réaumur Sébastopol)路旁又見到一些小販,「一位擺攤的外籍男孩用生硬的英語告訴我說,『Old man coming,old man coming an other side』(一位老人會從另外一邊過來賣水果)。於是我走到了另一邊(大約300米),但我並沒有看見什麽老人,當我返回來時,只見一幫非洲人正在破壞男孩的攤位。」就在男孩和同伴與非洲人較量時,好心的沃爾特竟站在那裡幫男孩看守著攤位。

大約過了1個小時,真的有位老人(大約50多嵗)來了。老人告訴沃爾特說:「他們正在申請政治庇護,供應商不給他們提供水果。」他才知道比丹是在申請政治庇護而沒能來賣水果。

2004年9月,當比丹重新出現在街頭擺攤時,沃爾特上前問他是否正在申請政治庇護,「他給我看申請檔案,他以為我可以做點什麽。根據孟加拉的局勢,難民局決定給不給庇護,不是我能決定的。當時,我每天在網上看到關於孟加拉的新聞,我就打印出來,到了晚上8點半,我從經濟部下班回家經過他的地攤時給他。」沃爾特說。

就這樣過了3個月。12月底的一天,比丹告訴沃爾特,他的庇護申請被拒絕了,他問沃爾特是否可以幫他。

沃爾特曾因公或因私去過孟加拉十幾二十次,「我知道孟加拉各宗教派系間的衝突很厲害。」他決定幫助比丹,他給了比丹一筆錢請律師上訴,並為他作第一見證人。「我和比丹真正交往的關係是自那時開始的。」他說。

歷險之旅:領養小販為兒子

在等待上訴結果期間,沃爾特帶比丹回到洛林的老家,把他介紹給老父母和家鄉的朋友認識,「這樣能給比丹一個法語環境,是學語言的最好辦法。」沃爾特說,「就這樣,每次我有假期時,就帶比丹回父母那去,有時他一個人和父母待在一起。」

為了幫助比丹學好法語,沃爾特還專門暫停了自己的中文課,利用晚上的時間給比丹上法語課。

生活在大巴黎的政治難民很多,沃爾特為什麽偏偏幫助比丹呢?他解釋說:「孟加拉人喜歡社群性來往,比丹是巴黎孟加拉社群的頭領,他領導其團隊的方式引起我的注意,他以非獨裁的方式指揮其他人,讓每個人都滿意地找到自己的位置。我欣賞他的這種作風。後來,我父親對我說,那你不如直接領養他好了。」

沃爾特還真聽從了父親的建議,經歷了近一年半的複雜法律程序,正式領養比丹為兒子。

比丹也説自己非常幸運遇到沃爾特這麽一位貴人,「我能夠在法國上學進修獲得文憑,也是全憑沃爾特的幫助,我和他的朋友們也建立了很好的關係,我們一起旅遊,和他的家人度過快樂的日子,讓我忘掉了過去的不幸,並在法國成立了一個幸福的家庭。」比丹感激地說。

如今,比丹在巴黎司法院和警察局當翻譯員,並和別人合夥開了一個翻譯事務所。在沃爾特的幫助下,他在巴黎郊外買了房子,成了家,生育了2個女兒,德爾菲娜是老大。

在日常生活中,比丹像對親生父親般尊重沃爾特,「每當我要做什麽事情的時候,我總會徵求沃爾特的意見。」他說。

一個法國父親,一個孟加拉兒子,雙方有不同的文化背景,不同的思維方式,相處總有意見不統一的時候,但沃爾特説處理和養子的關係「一點沒什麽困難」,相反特別有意思,「這是一次歷險之旅!」#

責任編輯:周仁