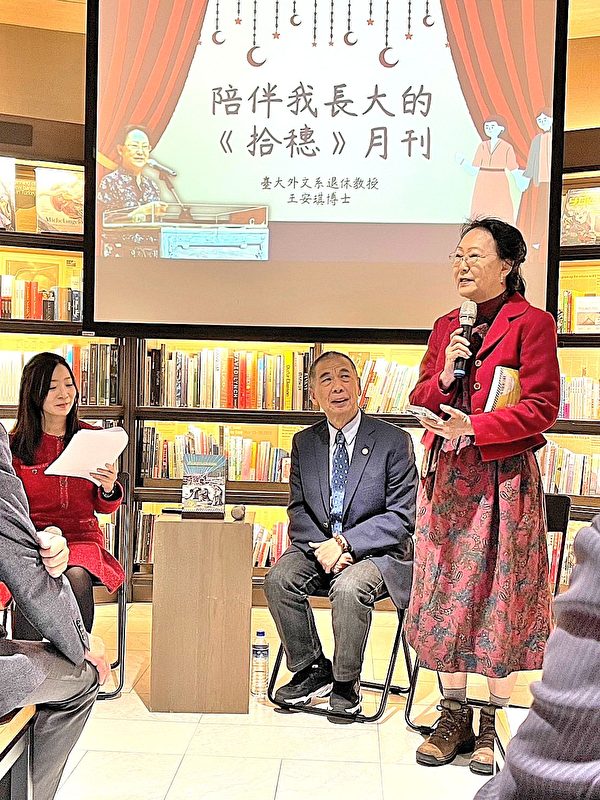

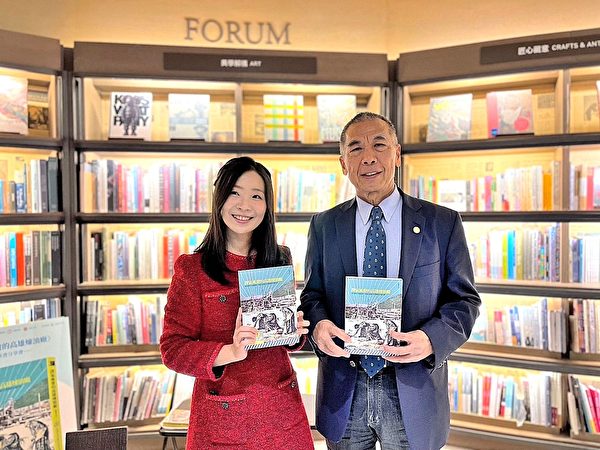

【大纪元2023年12月16日讯】(大纪元记者宋顺澈台湾台北报导)台湾中油出版新书《译气风发的高雄炼油厂》,重现早年《拾穗》月刊风华,追寻台湾三代译者的笔耕故事,台湾中油公司、东吴大学16日在诚品书店松烟店举办《译气风发的高雄炼油厂》发表会,出席者有台湾中油董事长李顺钦、东吴大学校长潘维大、台大外文系退休教授王安琪、作者张绮容等人,并对《拾穗》月刊的缘起、发展,与撰写这本《译气风发的高雄炼油厂》的过程进行对谈。

这本书带领大家重温台湾第一本纯翻译杂志—《拾穗》月刊,如何从高雄炼油厂诞生及月刊译者群的生命故事。30位译者X 60篇译作,重温《拾穗》月刊开启的文艺之窗》新书发表会。

《拾穗》月刊、翻译文学和高雄炼油厂之间有什么关联呢? 董事长李顺钦表示,对三、四、五年级生来说,《拾穗》是年少时期最熟悉的文艺杂志,有小说、旅游探险、音乐、艺术及科学新知等,浇灌文艺幼苗,丰富学子的心灵,这本月刊不只是高雄炼油厂员工们利用公余时所编译的刊物,也是油人前辈的荣耀,更是珍贵的文化资产。

这本纯翻译文学杂志《拾穗》于民国39(1950)年5月1日初版,发行人是当时的高雄炼油厂长宾果先生,当时由于国内外政治经济情势紧绷、原油供应受阻…,种种因素让高雄炼油厂陷入无油可炼的困境,眼见厂里许多的知识青年,既懂理工科学又文采斐然,于是厂长宾果向总经理金开英建议:“炼油不成、不妨炼字!”,决定让厂里优秀的知识青年创办杂志,但为避免创作涉入敏感政治议题,以翻译作品为主要内容,由公司出钱购买外文书报让员工翻译。

这些理工男“右手炼油左手链字”成功开启台湾翻译史的新纪元,并以米勒名画“拾穗”为刊物命名,由吴稚晖亲笔题辞。当时台湾翻译图书相对稀少,《拾穗》一创刊便大受好评,发行量最高曾达到一万份,发行三十八年透过译介世界文学大师作品与科学新知,滋养台湾三代人的心灵;为了扩展稿源,从第二十二期对外公开征稿并提供优渥稿酬,吸引众多文艺爱好者加入笔耕,其中不乏台湾文学之母钟肇政、台湾剧场推手姚一苇等众多文坛大师。

然而随着时光流逝,《拾穗》也慢慢消逝于人们的记忆之中,所幸103(2014)年4月台湾师范大学翻译研究所张思婷将她对《拾穗》的研究投稿至台湾中油刊物石油通讯,刮起了一阵恋恋拾穗的旋风,员工也才了解原来《拾穗》对台湾翻译及艺文界影响如此深远,透过《拾穗》林怀民接触到西方的舞蹈、钟肇政也磨练出精湛的文笔,更培育了台湾第一代的翻译菁英,为当代开启国际视野。

那名唤醒大家恋恋拾穗、让《拾穗》再次传唱的研究生张思婷,也就是《译气风发的高雄炼油厂》这本新书的作者张绮容,她目前是东吴大学英文学系助理教授,本身也是译者,译著三十余本,更曾以《拾穗》为博士论文研究对象,透过台湾中油与东吴大学的合作,进一步挖掘《拾穗》译者群的故事,前后历经十年整理史料、访谈当事人、飞往英美找寻原作,追寻《拾穗》不同时期的译者们,如何在译作中蕴藏自己的生命故事,最后完成《译气风发的高雄炼油厂》这本专书,再现《拾穗》月刊风华。

除了出版专书之外,台湾中油也与高雄市立历史博物馆合作进行《拾穗》月刊数位典藏计划,预计明(113)(2024)年初即可对外公开,届时只要上网浏览,就可以重温《拾穗》月刊的精彩文章。

责任编辑:玉珍