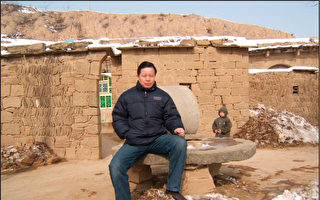

【大纪元2017年12月06日讯】中国河南省的地坑院,又名天井窑院,起源于人类早期穴居。据专家考证,距今已有两千多年的历史,是中国民居中最有特色的生土建筑之一。

据不完全统计,在中国河南省陕县集中连片的地坑院村落有100多个,分布在县内6个乡镇,有近1万座院子。遗存下来最早的院子已经有200多年的历史,居住已有6代人。

陕县历史悠久。据资料显示,公元前21世纪至16世纪,陕县是夏王朝统治的中心区域。公元前16世纪至11世纪,陕地属商朝。公元前11世纪,周灭商,分封焦国、虢国于陕境,陕地先后属焦、虢。尔后,陕地成为西周初期两大统治区域的分界线。

“自陕以东,周公主之;自陕以西,召公主之。”这就是著名的分陕而治。陕西省之得名亦源于此。

公元前775年,“虢人灭焦”,陕地归虢。公元前655年,虢国为晋国所灭,陕地属晋。公元前453年,韩、赵、魏“三家分晋”,陕地分归魏国。秦惠公十年(公元前390年)置陕县。此后,秦国与魏国在陕地多次征战,陕地时而属秦,时而归魏。公元前225年,魏国被秦国灭亡,陕县地域从此归秦,隶属三川郡。

陕县地处黄土高原的边缘,辖区内张村塬、张汴塬、东凡塬,四周陡峭,顶部平坦,土质黏硬,地下水位较深。这种独特的地理条件,加之少雨的干旱气候,是地坑院出现并延续千年的主要原因。

陕县地坑院的特色

建成的地坑院呈长方形和正方形,边长12~15米,深度6~7米。院子四壁挖10~12个窑洞,窑洞高3米左右,进深8~12米,宽4米左右。窑洞2米以下的墙壁为垂直,2米以上至顶端为圆拱形。把其中一孔窑洞凿成斜坡,为阶梯形通向地面,称作门洞,供住户出入。

地坑院营造技艺包括完整的设计规制、设计模数和工艺口诀。如依据“庙正院不正”原则,地坑院方位要稍偏;为体现尊卑秩序,主位要高大,口诀是:地势上高下低,天井上宽下窄,主窑为“九五窑”,高9尺5寸,宽9尺;其他为“八五窑”,高8尺5寸,宽8尺。

为解决通风采光,窑洞要前高后低、前宽后窄,安装要“扑门仰窗”。建筑地坑院使用的土工尺子,长5尺,和古代男子的平均身高相似,通过其数值和尺度控制,保证各建筑部位与人体活动需要的空间协调平衡等等。

窑院一般是偶数,有8孔、10孔、12孔等,根据方位的不同,窑洞的重要性不同,用途各异,有主窑、客窑、厨窑、牲口窑、茅厕等。正对门洞向阳的一面是长辈居住的主窑,左右为侧窑,主窑一门三窗,其他窑洞一门两窗。主窑比其他窑洞都要宽大,以显示主人地位的尊贵。

在地坑院上面,为了防止行人、牲畜掉下去,同时也为了在下雨时雨水流不到院内,主人都要在四周修建一圈高40公分左右的拦马墙。拦马墙有用砖砌和土砌两种。

居住在院内,排水和防渗是最主要的事情,这样可保证窑院的安全。在院中一角落挖“渗井”来解决排水,井直径为1米,深5~7米,底部垫上炉渣。上面井口用青石板盖上,主要用来积蓄雨水。另外,在门洞的一侧挖有一个直径1米,深30米的水井,供人们生活用水。

地坑院具有冬暖夏凉的特点,夏天窑洞内温度和地面相差10度,外面37度高温酷热难耐时,窑内温度只有20多度;而到冬天,地面温度零下7~8度时,窑洞内温度在10度以上,人称“天然空调,恒温住宅”。同时还具有防风、防水、隔音,安全清静的特点;建筑多采用卷拱顶,抗压防震,坚固耐用。

地坑院一般为独门独院,也有二进院、三进院和多院组合。地坑院建造时十分讲究,要看风水,围绕阴阳鱼的八个方位,选取正东、正南、正北和正西的朝向来建造,可分为东震宅、南离宅、北坎宅和西兑宅。

地坑院的构造十分巧妙,它卧于大地之中,同大地脉搏共震。站在院中看天空,天似穹窿,是天地之合的缩影,也是“天人合一”哲学思想的反应。

“进村不见房,闻声不见人”,是对地坑院的真实写照,民间称它是“地下的北京四合院”,建筑专家们称它是“世界生土建筑的绝妙之笔”“刻在大地上的符号”“地平线下的村庄”。

德国人鲁道夫斯基最早形成文字向世界介绍了中国的地坑院,他在《没有建筑师的建筑》一书中称窑洞建筑为“大胆的创作、洗练的手法、抽象的语言、严密的造型”,对窑洞建筑做了确切概括。

——转自新唐人电视台

责任编辑:杨明