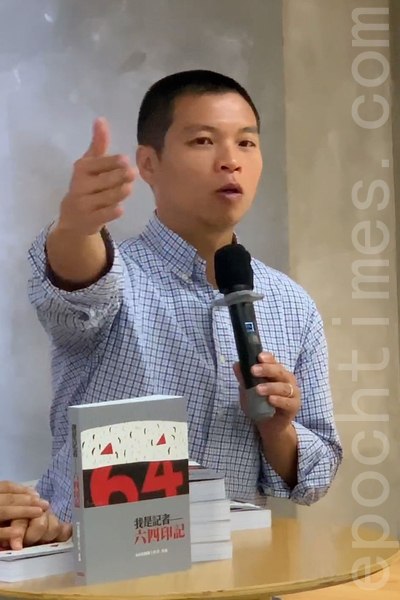

【大紀元2019年06月04日訊】(大紀元記者林怡香港報導)2019年是六四事件30周年,當年曾經歷及有份報導六四事件的60位新聞工作者一同撰寫了《我是記者——六四印記》,並於昨日(3日)舉行新書發布會,部份作者分享當年經歷。

六四事件踏入30周年之際,由多位資深傳媒人籌備半年,邀請共60位當時在海內外身歷其境及進行報導的記者,分別以短片及書籍形式覆述塵封的往事。在短片方面,30位曾直接採訪六四事件的記者講解經歷,製成發布《我是記者——我的六四故事》系列影片,當中近半曾留守北京至六四當晚。

記者第一身經歷

3日在新書發布會及作者分享會上,主辦者之一、新書編輯委員會成員張結鳳表示,雖然過去已有不少對當年的憶述及回顧,令她感到驚奇的是收到的稿件當中「有新料」,部份原因可能現在是說出真相的時機。

例如1989年時任《星島日報》記者的蔡淑芳,當年與學生一起撤退、是最後一位離開天安門紀念碑的記者:「她現在才拿出來她當時拍到軍隊射向紀念碑發出火光的照片,很震撼。」還有當年任職《新晚報》記者司徒元,當時採訪學運領袖之一周勇軍,講述當年學生應怎麼撤退的問題,把當年採訪的錄音帶找出來,現在才發表出來。

她強調每位記者都以親身的經歷,更加細節將個人的感受及反思寫出來。比較特別的是,過往很少發聲的攝影記者,今次有八位講述自己的經歷。另外還有多位已移居海外的記者,也在書中留墨。張結鳳並強調書中60位記者皆以真實姓名撰文,她笑言除了陶傑及尊子是用筆名,因為用真名沒有認識他們。

當年為無綫電視記者的陳慧兒坦言,新書遇到不少困難,如部份人撰文時需尋找30年前照片、錄音,重組記憶花了不少時間,也有潛在作者因不同原因拒絕供稿,但她認為「今次不寫就無機會」,要好好珍惜。

她特別提到1989時任亞洲電視攝影師勞家輝。勞在短片中憶述當年在香港採訪百萬人大遊行,及後來在北京,六四夜與ATV同事在天安門廣場公廁頂拍攝軍隊清場的驚險及悲痛。陳慧兒說勞拍完片後痛哭一場,好像從當中釋放出來。

對於近日有聲音指天安門廣場並無人死亡,當時任職《百姓》半月刊記者的張結鳳透露,六四事件發生時她在現場採訪,並在天安門城樓受槍傷,見證有學生被軍人亂槍射死。

作為書本作者之一的記者協會主席楊健興,對「六四真相研究組」聯合召集人張家敏週日(2日)在城市論壇上稱當年有民運人士屠殺解放軍的言論感不滿,他直言對此說法不能接受,批評「好離譜」。

新書今日(4日)將在維園燭光晚會發售,楊健興表示,未來會在樓上書店發售。

程翔: 中共本質未變

1989年時任《文匯報》副總編輯程翔透過短片,述說八九民運與中國開放改革的前因後果。他指當年五月,中共總理李鵬宣布戒嚴令後香港《文匯報》社論「開天窗」的剎那展現人性光輝。

他會上表示,當年在6月3日被報社急調回港處理報務,但之前在北京工作7、8年的時間目睹中共改革開放受到的保守派的反擊,已預料「一場暴亂」是無可避免。

他在距離六四鎮壓的前半年曾與被喻為「民運黑手」的陳子明有場辯論,題目是「文化大革命的災難會否捲土重來」。他認為改革開放的深度及廣度,不足以令文化大革命永遠不會發生。「陳子明是縱向去比較,他比較八十年代和以前中國更加專制的時代,所以認為改革開放沒可能再令文化大革命捲土重來,但我從一個外邊的人去看,我就會看到中國在88年的時候,那個政權的本質,還是沒怎麼改。」

他認為,當時已進行10年的改革開放並未觸及中共政權的核心,「當時88年底,我自己已經感覺到由於保守勢力對改革開放的反撲,我已經感覺到可能會是一場動亂的開始。」

程翔認為六四事件是一場小型的文化大革命。他比較兩者時提到一個共同點:「中國的政治就是說當一個領導人,作一個錯誤的決定的時候,體制內沒有任何力量足以制衡這種錯誤。」他補充說,2012年,溫家寶在他最後一次記者會的時候,正是回應了這一點:「他說中國是政治改革滯後,所以文化大革命的災難是會隨時捲土重來。現在事實上發展是印證了這種觀點。」

程翔認為,雖然六四學生運動以失敗告終,但其影響力在東歐出現意想不到的效果,促進了東歐柏林圍牆的倒塌。

親見開槍屠城 死傷慘烈

梁慧珉1989年時,在《星島晚報》任記者,她坦言當年自己才出道2年非常缺乏經驗,她對多年來一些別有用心的傳媒經常抹黑六四,扭曲事實甚至還稱「沒死過人」感遺憾。她強調自己應再站出來憶述當年的真相。

梁慧珉表示,當時在天安門廣場附近傷亡最嚴重的地區是木樨地、即是復興門內外大街。她憶述當年以相機和錄音機紀錄軍隊入城、市民擋車、開槍鎮壓。有子彈殼及協和醫院大量屍體為證。

「在那裏我們真的見到所有開槍事件,市民很勇敢希望燒一些巴士,其實那些不是暴徒,就是因為他們要燒巴士去擋住軍隊向紀念碑進發。現在官方就說這些是暴徒……」她憶述,當日親見軍人開槍射殺市民,而在自己身邊有市民跌倒、受傷、中彈。

六四發生後,梁慧珉去了協和醫院,但卻見到令人震撼的景況。「在庭院那裏我都見到幾百具屍體,全部在我前面……我真的知道那些是善良的市民,那些不是暴徒。還有他們很多都是學生來的。」

大陸曾要求港媒停播六四集會內容

浸會大學新聞系高級講師呂秉權講述89年時自己還是中學生,而在98年入行後,發現大陸當局非常緊張六四問題。

他憶述2009年六四20周年時,自己在北京採訪,有一天收到國新辦六局負責港澳的一位副處長邀約,在北京華僑飯店一間咖啡廳見面,對方聲言:「領導在香港看到你們的台,不斷播維園六四燭光集會,那些領導覺得很刺眼。」他說對方要求呂所屬的新聞機構停止播放這些內容。呂追問對方是否懂得廣東話,對方稱不懂,僅是覺得畫面「很刺眼」。

呂表示,對方隨後搬出一套說辭嘗試說服自己,指中國經濟已經進步了,要港人向前看,不要再抓住六四這件事。呂其後匯報上司:「我老細叫我回對方四個字,就係『睬佢都傻』。」

在採訪生涯中,與六四事件相關的「故仔」不少,其中一個令他印象深刻的經歷發生在2005年。呂表示,自己當時採訪趙紫陽逝世的新聞,須前往趙紫陽故鄉河南,但當時遭中共當局的緊密跟蹤。

他說在河南採訪後,隨即被公安帶到一個賓館禁錮,期間被交由省公安廳「好好招待一餐」,所幸是滿桌酒肉、推杯換盞。飲宴期間,呂想以誠心打動對方,並希望對方站在與趙同鄉的份上放過他們,於是就與對方對酒狂飲,但暗著隨行的攝影記者不飲:「每次我都儘量和他乾,他就乾,他就真喝,我就飲了之後就用白毛巾抹了白酒。有時候就是我一乾的時候,將杯倒向後面。」

他笑言在約「酒過三十巡」後,見對方開始坐不穩,講話帶醉時,就開始勸說。「我就再三和他說你都有良心的,這個是你的同鄉,兼且真是難得這樣出了一個領導人。」呂又稱當時編了一個大話,希望藉以脫身「你這裏都叫招商引資,我每晚都要和香港做一個全球華人大連線,就是講當日那些最新的新聞發展,如果我因為做不到這個連線,跟住連累到你這裏的招商引資,大家不想的事。」

最後對方負責的官員就說:「好!你走吧。」一行記者方可離去。

記者心路:留下證據化作活碑

前《星島日報》記者蔡淑芳,本次在書中提供部份未有廣泛流傳的史料。30年前,蔡是唯一一位與大陸學生留守天安門廣場的香港記者,同學生一樣,一度面對子彈與坦克。她在憶述六四事件的短片中,透露當時身邊不斷有子彈飛過,自己亦寫下遺書,所幸最後無事,現在可作見證,而近年她建立網誌,整理與六四有關的人與事。她亦向本報陳述自己當時內心所思,以及對香港未來的關切:

「短片中,我還想補充說的,我是記者,緊守崗位,在危難當前,我的裝備只有:一支筆、一本記事簿、一部傻瓜機,一個錄音機。作為倖存者,見證者,我最想說的是,在歷史現場,能看到人性光輝,守望精神。留下的文字證據,化作活碑成為印記,必須永誌,不能忘懷。

一個普通人在廣場,沒有人想過要做領袖、做英雄、做烈士、做炮灰、做殉難者、做犧牲者、做受害者、做被遺忘者、做創傷後遺者……。

面對今日,我們需要一場真正的自發的,由下而上的,每一個人必須緊守崗位,沉著應戰,民間的起義才有可能成其美事而不是慘烈敗亡。

香港反《逃犯條例》修訂,真正的原因是恐懼我們人人都成為罪犯,被移交及綁架到中國,共產黨邪惡政權,成為日日例行發生的殺人滅口,囚禁良心,集中營洗腦,種族滅絕等暴行慘事罪案中,大屠殺的不只是血肉軀體,而是人性靈魂的消滅。

我們作為香港人,必須維護良心,毋須指望任何人領導先行,必須做回自己,並為同行者互相守望,才能積聚民心人氣,發揮和平演變的契機。」

(編按:引用內容為蔡女士6月3日傳至本報)#

責任編輯:李薇