为什么要研究“遥远星系”?

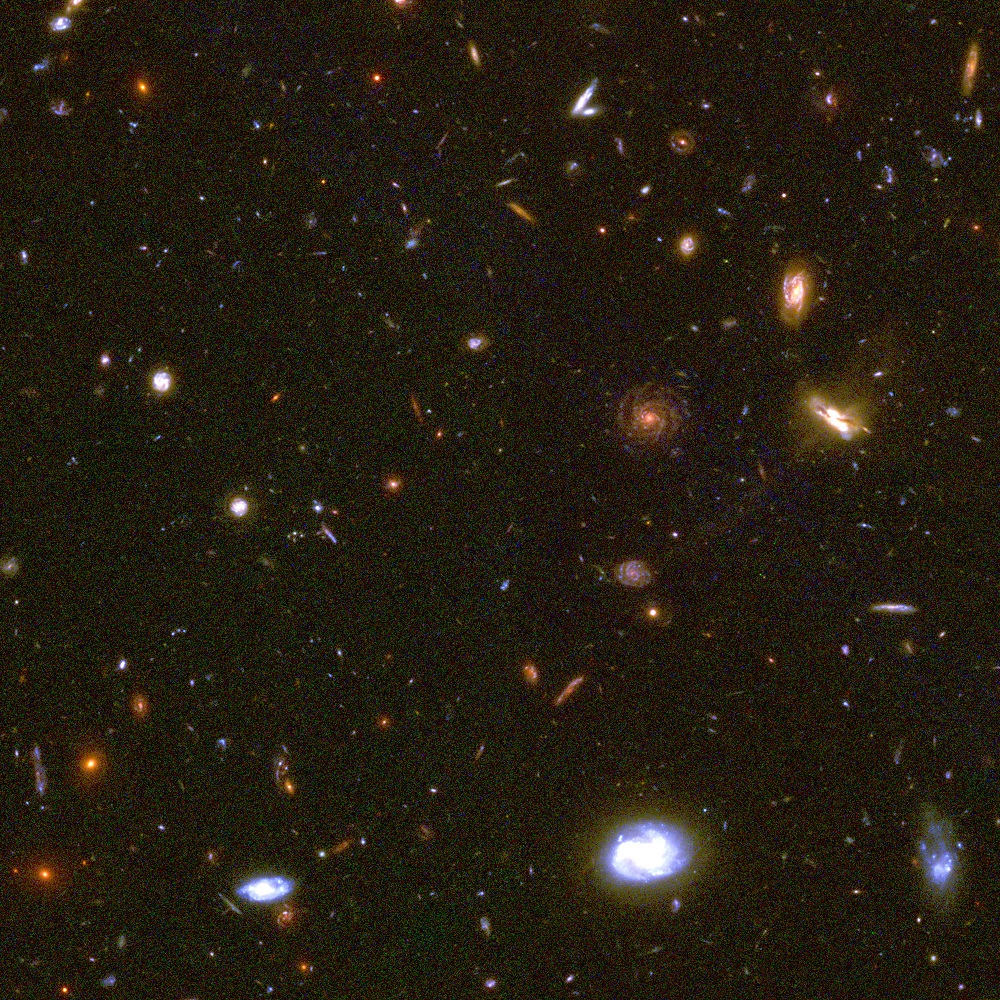

天文学家在黑夜里观测,抢在天未明之前,透过望远镜取得他们所需的资料。中研院天文所王为豪副研究员,利用远红外光及次毫米波观测遥远星系,揭开宇宙演化的奥妙。而美丽的天文影像,能够传达给大家许多科学的想法。

山顶上的黑夜──越来越少有的观测生活

海拔 3000 公尺的中继站,那边有给天文学家吃饭、晚上睡觉休息的地方。喔,不是晚上,是白天睡觉休息,因为晚上要观测。

王为豪娓娓道来,他们去夏威夷观测,要先飞到檀香山,再飞到大岛。天文台都在大岛上,海拔 4200 公尺的毛纳基 (Mauna Kea) 山顶。为了安全,必须先在海拔 3000 公尺的中继站停留一天。隔天下午四点吃晚餐,五点就跟天文台的工作人员,开车上山顶观测,直到隔天早上六、七点天亮,再开车下来吃早餐。

不同波长的观测,作息其实不太一样,这是因为不同波长的“天亮”时间不同。可见光的天空之所以会亮,是因为大气散射阳光;近红外光的天空之所以会亮,是因为高层大气的原子被阳光激发而放出辐射。因此,近红外光可以多观测半个小时。至于次毫米波的天空,并不受太阳影响,但还是会避免在白天观测,避免望远镜的元件受热变形。话锋一转,王为豪说,“这是老人观测了啦!”

现在天文学家做观测,很少实际飞到某个地方观测,大部分都是远距进行,直接在山下的办公室里控制山上的望远镜,甚至在台湾就能控制夏威夷的望远镜。

现在只剩下少数天文台,会要求申请到观测时间的天文学家到现场。主要的原因,并不是需要你去做观测,而是因为山顶的环境非常危险,所以天文台都有个规定──任何时刻,天文台里面至少要有两个人。但是天文台经费可能有限,只能安排一位观测员,于是天文学家就需要有人上山。

那些“陪观测员”的时间,天文学家都在做什么呢?王为豪说,可以在观测员旁边不断问问题,学着操作。而他现在去天文台,通常就是做自己的事情,看卡通、拍照。在山上若做研究也不容易,因为氧气含量太低,“就算我真的要想办法写论文,下山一看,可能会觉得:这是什么东西啊!”

另一种情况,是天文台刚盖好的时候,人们对于它的脾气不熟悉,常有突发状况,因而要求天文学家来到现场。例如日本的昴星团 (Subaru) 望远镜,当年刚盖好的时候,所有人都要亲自飞到山顶观测,但是现在不需要了。

现在大多数望远镜,都是由远距操控,或者是另外一种模式──根本不用去控制望远镜,只要在所谓的“脚本 (script) ”上写你要做什么,把它寄给天文台,天文台就会在合适的时间帮你执行,再把资料寄给你。例如现在最好的次毫米波望远镜“阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列 (ALMA) ”就是如此,人们不必到智利观测。

中研院参与建造:世界最强大的电波望远镜

谈到 ALMA ,王为豪说,比起前一代的“次毫米波阵列 (SMA) ”, ALMA 的灵敏度高出好几个数量级。之所以有这么大的差异,主要是因为望远镜大了很多,再来是来自接收机的技术进步。

在无线电波里面,高频率的接收机特别难做,例如微波通讯是近二十年才发达的技术。次毫米波又比微波更高频,近二、三十年才有较好的仪器。另一方面,次毫米波很容易被水分子吸收,而最近人们在智利找到了比夏威夷更干燥的地点。这两个因素使得 ALMA 可以接收到比较暗的讯号,也可提高观测的解析力。

过去你要花一百个晚上才能完成的观测,用 ALMA 不用一个晚上就能完成。所以我们辛辛苦苦用夏威夷的次毫米阵列做七、八年的研究, ALMA 只要一个礼拜就能从头到尾帮你做完一次,这是过去完全不能想像的。

中研院参与了 SMA 和 ALMA 的建造和营运,并以此取得重要的科学成就。王为豪利用这两台望远镜,研究“次毫米波星系”。

什么是次毫米波星系呢?我们的银河系,大部分的辐射来自可见光,因为银河系最重要的组成分子是恒星,恒星放出来的辐射主要是可见光,就像我们的太阳一样。不过,在一些遥远的星系里面,灰尘非常多。灰尘的大小约 0.1 微米到几微米,善于吸收可见光和紫外光,再放出远红外光。

灰尘多的星系中,灰尘把恒星的光几乎都吸收掉,使得绝大部分的辐射在远红外光,用可见光观察反而觉得它不亮。这种星系,就称为“亮红外星系”。但宇宙膨胀导致波长增加(红移),灰尘放出的远红外光会移到毫米或次毫米波,也就成为“次毫米波星系”了。也就是说,“亮红外星系”与“次毫米波星系”是同一回事,指的都是这种灰尘很多的星系。

“亮红外星系”描述的是星系的本质,说明它放出很多远红外光;“次毫米波星系”描述的是我们是在次毫米波观测到它。

遥远的“次毫米波星系”告诉我们什么

宇宙中这么多星系为什么会变成现在这个样子?我们不能只研究它们现在的样子,也要研究它们过去的样子。

王为豪说,宇宙的年龄和星系的生命期,比星系中个别的物理过程还要长。研究星系现在的状态,我们能够回溯的时间很短,难以推知是什么原因导致它现在长成这样。打个比方,研究动物排出的大便,我们可以知道它最近两三天吃了什么,但无法知道它两年前吃了什么。那如何看到从前的星系?

“宇宙本身就是一个大的时光机”王为豪说,因为光传递需要时间。我们看很远很远的东西,表示看到的是宇宙很久以前的状态。那就是我们为什么要研究遥远的星系。

宇宙早期的星系与现在的星系,成长模式非常不同。一开始宇宙中只有“氢”和“氦”,这些气体聚集形成恒星、星系。从宇宙早期到现在,气体的含量是越早期越高,现在则较少。因为星系形成需要气体,所以宇宙早期星系成长比较快。

此外,最早期的宇宙没有恒星、没有星系,也没有黑洞放出很强烈的辐射,所以那时候的气体都是中性,也就是电子和质子在一起。等到有了恒星,有了大质量黑洞放出很强的紫外线,紫外线就会让氢气游离。被游离的气体温度很高,很难透过重力压缩,也就很难形成新的恒星。以上因素彼此相互影响,导致早期宇宙的星系形成与成长模式,与现在相当不同。

次毫米波星系出现在较早期的宇宙,主要原因就是早期宇宙的气体比较多。气体里面的“氧”、“碳”、“硅”这些比较重的元素,会凝聚成灰尘。因此,早期宇宙容易出现灰尘多的星系。气体以及它夹带的灰尘,可能因为某些物理作用被压缩,譬如说形成年轻的恒星,或者掉到星系的重力位能井中,使得它们分布范围很小、密度很高,于是对星光的吸收能力就非常强。这时,就有办法把星系里绝大部分的星光吸收掉,并放出远红外光。

还有另一个有趣的现象:亮红外星系、次毫米波星系中央的大质量黑洞,通常也比较活跃。一个星系的红外线辐射变很强,通常是有很多气体,有很多恒星形成。观测结果告诉我们,这种星系里的黑洞,经常也是快速成长的。王为豪说明,这两件事情好像是连在一起的,但是现在还不清楚其中的因果关系。一般而言,星系越大,里面的超大质量黑洞也越大,所以星系与星系中黑洞的形成,可能透过某个物理过程连在一起。

美丽的天文图可以传达科学的想法

问到为何投入天文研究,王为豪表示,从小就对天文有兴趣,但不是早早立志踏入专业天文研究。高中参加了天文社,看了一些天文书籍,发觉能够言之有物的书,里面都是物理,于是决定大学读物理。

不过,即使读了物理系,他也没有一定要念天文。到了大三,修了袁旗老师的天文物理导论,才开始了解天文与物理如何结合,于是决定念天文所硕士班试试看。硕班念完发现自己还是有兴趣,就念天文所博士班试试看。一步一步试试看,才一直走下去。

就觉得试试看、做做看,做得不错再走一步,是这样子才最后一直走下去的。

王为豪不仅在专业天文有所成就,亦是业余天文摄影的翘楚,让人好奇两者之间有何有趣的联系。王为豪表示,虽然同时身为业余天文学家跟专业天文学家,但他把这两块切得很干净,很少有交集。而另一方面,王为豪总是乐意将摄影作品提供给天文所使用,作为教育用途。更有意思的是,他著作的天文摄影书籍很特别,“讲摄影的书竟然没放多少照片,里面都是方程式。”背后的目的,其实是把科学的想法带进摄影当中。

我是用这种方式在教育对天文有兴趣的人。就算你是想拍漂亮的照片,你也可以用科学的方法来进行。

王为豪说,虽然自己长年从事天文摄影,但十年前他其实不太鼓励年轻人从事天文摄影,因为许多天文社团所做的只剩下摄影。不过,现在想法完全相反了,因为现在的天文摄影使用数位相机,这就与专业天文观测用的 CCD 原理类似。数位相机照片的后制,与真正专业的科学观测非常接近,所以不管是为了推销某种科学的想法,或帮助想研究天文的学生接触真正的天文观测,摄影都是很好的媒介。

说到天文教育,王为豪说,他真正关注的是国民的科学素养,而不是天文。大家并没有一定要懂天文,但是天文教育在台湾可以很有用。

增进科学素养有许多方法,但我们知道告诉学生“这个考试要考”并没有用,必须要让人打从心里喜欢。王为豪认为,天文的好处,是它可以很吸引人,有漂亮的照片,可以说出很多故事。虽然现在大部分的人,在大部分的时间都看不到天上的星星,但是大多数人到了山上,如果天气好,刚好没有月亮,可以看到天上星星,十个里面有九个都还是很开心──天文有这种魅力,在科学教育当中何必放弃它呢?

透过天文教育这个包装得很漂亮的糖衣,真正我希望喂给别人的是科学的想法。当你开始问天上为什么那么多星星,或者当你开始问银河为什么有两道中间是黑的,那中间黑的是怎么一回事,科学已经在里头了。@──转自中央研究院《 研之有物》(本文限网站刊登)

点阅【研之有物】系列文章。

责任编辑:李梅