这道菜名为“东坡肉”,又名红烧肉、滚肉、东坡焖肉,是中国四川眉山和江南地区的特色传统名菜。东坡肉在浙菜、川菜、鄂菜等菜系中都有,但各地做法各异,有的先煮后烧,有的先煮后蒸,也有直接焖煮收汁的。

东坡肉的主料是半肥半瘦的猪肉。成品菜都是码得整整齐齐的小方块,红得透亮,色如玛瑙,肉肥而不腻,软而不烂,味醇汁浓,酥香味美。

东坡肉的由来

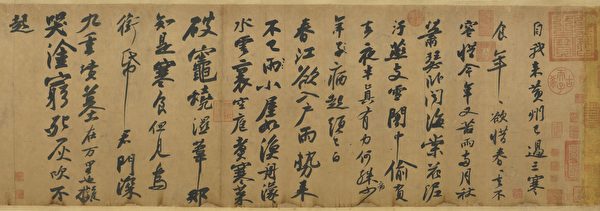

相传,宋元丰三年(1085年)二月一日,大文豪苏轼被贬到湖北黄州任团练副使。他自己开荒种地,自称“东坡居士”,这就是“苏东坡”的由来。在黄州期间,他亲自烹饪红烧肉并将经验写入《食猪肉诗》中。后来人们就将这种红烧肉称为“东坡肉”。

其实,在此前,也就是宋神宗熙宁十年(1077年),苏轼任徐州知州三个月之后的七月七日,黄河决口,八月二十一日洪水围困徐州,水位高达二丈八尺。苏轼亲自率领禁军武卫营和全城百姓抗洪筑堤保城。经过七十多个昼夜艰苦抗洪,终于保住了徐州城。

徐州城百姓无不欢欣鼓舞,他们为感谢这位领导有方、关心百姓疾苦,与徐州人民同呼吸、共存亡的好知州,纷纷杀猪宰羊,担酒携菜上府慰劳。

苏轼推辞不掉,收下后就亲自指点家人制成红烧肉,又回赠给参加抗洪的百姓。百姓食后,都觉得这道菜肉肥而不腻,食后口齿留春,十分味美,一致称它为“回赠肉”。此后,“回赠肉”就在江苏徐州一带流传,并成徐州传统名菜,为徐州“东坡四珍”之一。这在《徐州文史资料》《徐州风物志》《徐州古今名馔》中都有记述。

苏轼在徐州及黄州时烹制的红烧肉,只是在当地有影响,在全国并没有多大名气。真正叫得响并闻名全国的红烧肉,是苏轼第二次在杭州时烹煮的“东坡肉”。

宋哲宗元祐四年(1094年)七月三日,苏轼来到阔别十五年的杭州任知州。元祐五年五、六月间,浙西一带大雨不止,太湖泛滥,庄稼大片被淹。苏轼组织民工疏浚西湖,筑堤建桥,使浙西一带的人民度过了最困难的时期,西湖旧貌变新颜。

杭州的老百姓很感谢苏轼做的这件好事,人人都夸他是个贤明的父母官。百姓听说苏轼在徐州、黄州时最喜欢吃猪肉,于是过年的时候,大家抬猪担酒来给他拜年。苏轼收到后,指点家人将肉做成红烧肉,然后分送给参加疏浚西湖的民工们。大家吃后无不称奇,把他送来的肉都亲切地称为“东坡肉”。

朝廷奸臣:老百姓恨不得要吃他的肉!

那时,杭州有家大菜馆,菜馆老板见人们夸说东坡肉好,就挂出“东坡肉”的牌子。牌子一挂出来,那家菜馆的生意就兴隆极了,从早到晚,顾客不断。每天杀十头大肥猪都不够卖。别的菜馆看得眼红,也都学着做了起来。一时间,大小菜馆,家家上市东坡肉。

再说苏东坡为人正直,不畏权贵,朝廷中的一班奸臣对他恨得咬牙切齿。听说他受到杭州老百姓爱戴,心里更不舒服。他们当中有个御史,乔装打扮到杭州,存心来找苏东坡的岔子。御史到了杭州,在一家饭馆吃饭,发现饭馆头一样菜就是“东坡肉”。

他皱起眉头想了想,不觉高兴得拍着桌子大叫:“我就要点这个菜。”他吃过东坡肉,觉得味道真是不错,向堂倌一打听,知道东坡肉家家菜馆都有。于是,就把杭州所有菜馆的菜单统统收集来,便兴冲冲地回京去了。

该御史回京后,马上就去见皇帝,说:“皇上呀,苏东坡在杭州贪赃枉法,坏事做绝,老百姓恨不得要吃他的肉!”皇帝问:“你怎么知道?可有什么证据?”御史就把收集来的所有菜单呈了上去。皇帝一看菜单,也没多想,就下了一道圣旨,将苏东坡革掉官职,发配到海南去。

苏东坡被革职充军之后,杭州的老百姓忘不了他的好处,仍像过去一样赞扬他,把他疏浚西湖筑的堤称为“苏堤”,还把东坡肉公推为杭州第一道名菜。

责任编辑:林琮文