根据史料记载,历史上确有一位“八戒”,他是一位得道高僧,他西行取经,比玄奘还早三百多年。

朱士行是三国曹魏时期的高僧,公元203年,他出生在河南颍川一朱姓贫寒之家,十几岁即出家,后来在洛阳白马寺学佛。三国时期,佛教有了更广泛的传播,但当时出家人只是“剃发”、“染衣”,以示与俗人有别,没有受戒之说。

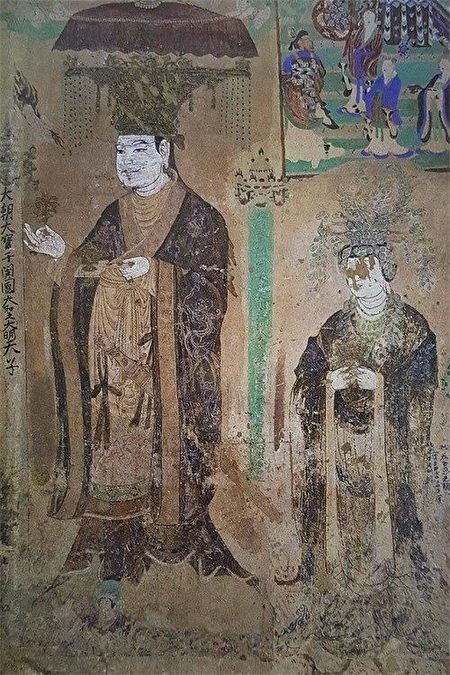

公元250年,天竺僧人昙河迦罗从印度来到洛阳,带来佛教的戒律,在白马寺设立戒坛,白马寺举行了中国佛教史上第一次传戒法会,当时很可能是一些僧人集体受戒,但唯有朱士行登坛受戒之事被记载下来,因此,中国第一位正式受比丘戒的汉族僧人,就被认为是朱士行。

朱士行法号八戒,“戒”的甲骨文是(戈、兵器之意),造字本义指双手持戈、警惕备战的意思。八戒全称“八斋戒”,是佛教为出家男女教徒制定的八项戒条,非常严苛,包括不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语、不饮酒、不非时食、不打扮及观听歌舞、不眠坐华丽之床。受戒后,朱士行都能一一恪守。

朱士行为人“志业清粹,气韵明烈,坚正方直,劝沮不能移焉”。 出家后,他“专务经典”,在洛阳研究佛典,讲习《小品般若》。当时距释迦牟尼涅槃已七八百年,加之语言不通,汉地佛教典籍多口传翻译而录,翻译简略,义理不全,错漏、矛盾之处很多,前后文理无法贯通。听说西域有完备的《大品般若经》,朱士行便立志西行,誓求梵文原经。

当时与西域的交通略有恢复,从敦煌到西域的道路由原来的两条增加到三条,这为朱士行西行求法创造了条件。甘露五年(公元260年),朱士行从雍州(陕西、甘肃)出发,通过河西走廊到敦煌,又经西域南道,横渡流沙。

没有随从、没有向导, 57岁的朱士行只凭一片虔心,在人迹罕至的旅途上,披星戴月,历经饥渴病苦、艰难险阻。徒步一万一千多里,他终于穿越了荒漠戈壁,在甘露六年(261年)到达于阗国。

于阗是天山南路南道的东西交通要道,印度佛教经由此传到中国内地。朱士行在那里如愿求得《大品般若经》。那时没有印刷术,朱士行自己抄写了九十章,计60万字的梵本原经。

朱士行想派遣弟子弗如檀等人将该经送回汉地。但因于阗国盛行小乘佛教,小乘信徒认为《大品般若经》是大乘,为歪门经书,他们对国王说:“中原僧人以大乘佛经为正典,大王如果准许他们出国,大法正宗即会断灭,这将会是大王之罪过啊。”国王因此禁止携带《大品般若经》出国。

朱士行十分悲痛,请求以焚烧经典为证,国王准许了。于是宫殿前就堆起木柴,以火烧之。朱士行走至火堆之前,发誓道:“若佛法应当流传汉地,经书不应被烧毁,如若经书不被护佑,但听天命安排。”立誓后,他就把经典投进火堆,熊熊大火竟很快熄灭,经典未损丝毫。众人惊异,赞叹佛法的神通广大。

国王终于同意把经书带出于阗。于是,晋太康三年(282年),朱士行的弟子弗如檀等十人,离开西域,将该经送回洛阳。

此时,留在异乡的朱士行已年老体弱,难回故里了。从朱士行西行取经到送经回国,前后长达二十多年。283年,八十岁的朱士行示寂于阗国。

按照佛教的惯例,弟子们给朱士行实行“荼毗”仪式。火化之后,柴火烧尽,火也熄灭,朱士行的遗体却完整无损,有弟子祈求道:“如果师父真得道,请您慈悲示现,如果您已圆满成就,请您在火中涅盘!”话音一落,但见朱士行的遗体应声碎裂,变成细微的骨灰和舍利。众人无不叹服,遂收敛遗骨,盖佛塔供养。后来,朱士行的弟子法益,从于阗回汉地,就把亲眼目睹其师焚化的神迹流传开来。

公元291年,朱士行送回的《大品般若经》,被陈留(今河南开封一带)仓垣水南寺的无罗叉、竺叔兰等人合译为汉文,取名《放光般若经》。

朱士行所传经典虽只一种,译出的也不完全,翻译后仍风行京华,影响很大。中山国派人去仓垣水南寺誊写,取回经本时,中山王和僧众具备幢幡,出城四十里去迎接,可谓盛况空前。有心讲习者,都奉为圭臬。当时的义学高僧都为之作注或讲解,形成两晋研究般若学的高潮。

朱士行舍身求法,走到了西域,汉地才知道印度佛教有大乘与小乘之分,汉僧西行求法,朱士行堪称创始之人,他以后,前往西域、天竺取经的高僧代不乏人,经法显,到三百多年后的玄奘,形成汉僧取经的高峰。

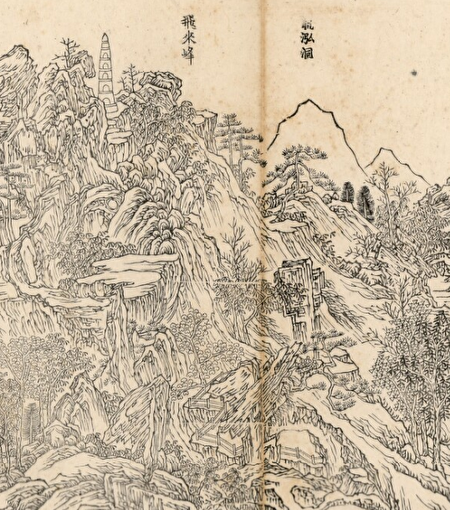

晋道安曾称赞朱士行:“善出无生,论空持巧,传译如是,难为继矣。”如今,杭州西湖飞来峰东南角的龙泓洞中,有一组 “白马驮经”的宋代浮雕, 其中有三人拉着两匹驮经的马,旁刻“朱八戒”字,“八戒”字是后人改刻的,原刻即为“朱士行”三字。@*#

参考资料:

梁僧祐《出三藏记集.朱士行传》

《后汉书‧西域传》

《高僧传》卷四

孙绰《正像论》

责任编辑:李婧铖