【大纪元2024年05月27日讯】(大纪元记者袁世钢台湾高雄报导)氢气被视为绿色能源之一,但迄今仍缺乏大规模生产技术。而中山大学化学系特聘教授陈军互的研究团队,研发出全球首个“碱性电解海水制氢原型机”,掌握了以海水长效制氢的关键技术,并确立大规模制氢的可行性,对身为海岛国家的台湾来说,未来可望坐拥氢气海。

陈军互表示,氢气是目前工业活动不可或缺的原料,例如制作氨、双氧水及甲醇、火箭燃料、提炼金属等,更是再生能源之一,透过电解水产生氢气,被视为最有机会大规模量产绿色能源的方式;但国际能源总署(IEA)2023年报告指出,全球绿氢产能占比自2018年迄今,进从0.1%增加至0.7%,最大的困难之一就是缺乏可验证的大规模生产技术。

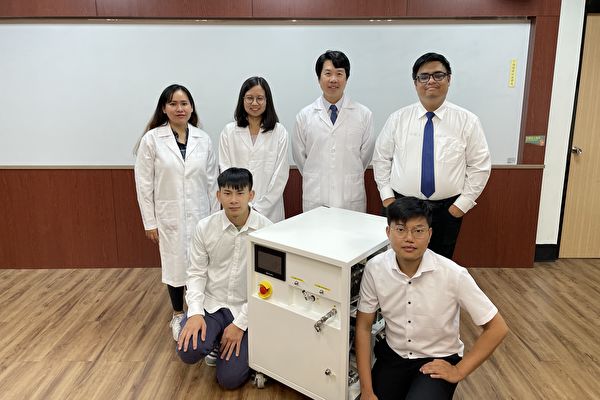

为此,陈军互的研究团队开发出全球首个“碱性电解海水制氢原型机”。他指出,该原型机尺寸长70公分、宽60公分、高74公分,搭载多个水电解元件,可对海水与一般水体进行电解制氢,最高氢气产量可达实验室等级元件的百倍以上,运转功率已超过商用基础需求的千瓦等级门槛,同时配备无线远端操控人机介面,确立了大规模制氢的可行性。

中山大学化学系特聘教授陈军互的团队研发出关键的“酸性氧化还原辅助沉积法(ARD)”,搭配业界公认为准量产技术雏形的“卷送方式(roll-to-roll)”,每小时可产出约1.25平方公尺的催化剂。(中山大学提供)

陈军互说明,全球大规模海水制氢的困难大致类似,主要为“氯气有毒”及“海水腐蚀”等两大技术问题,关键在于如何防止核心催化剂流失,并抵抗海水中氯离子或其衍生物的化学腐蚀,“大规模水电解会对催化剂造成极大的剥离压力,如果缺乏强而有力的化学键附着设计,再贵、再好的触媒或机组也只能逐渐失效。”

研究团队参考国内外文献发现,以目前的技术,制作1平方公分的催化剂仍以天为单位,制程复杂旷日费时,且通常伴随高温高压。陈军互说,他的团队研发出关键的“酸性氧化还原辅助沉积法(ARD)”,搭配业界公认为准量产技术雏形的“卷送方式(roll-to-roll)”,每小时可产出约1.25平方公尺的催化剂,更有机会可自动生产。

陈军互强调,尤其台湾是海岛国家,若能成功取用海水并长效转换成氢气,将可逐步摆脱能源依赖进口的束缚,也能避免区域战争下能源供应断链的问题;期待更多相关政府单位与产业一起投入研发,共同为实现全球洁净能源和永续发展目标努力。◇

责任编辑:筱珮