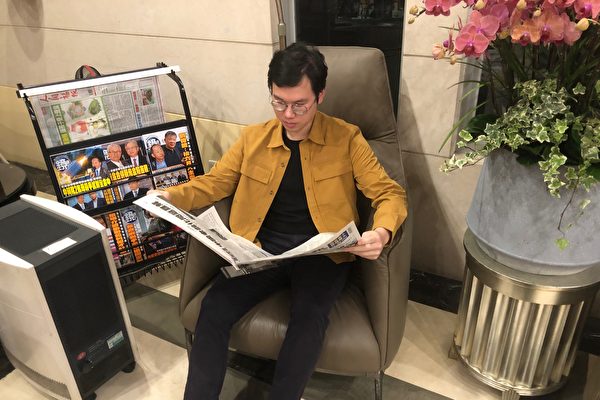

【大纪元2024年05月23日讯】(大纪元记者华茗台湾台北报导)“《大纪元时报》不会是我唯一看的媒体,但是如果我只能订一份报纸,那么我会订《大纪元》。”——26岁读者梁先生。

因为喜欢阅读,从去(2022)年12月开始订阅《大纪元时报》(以下简称《大纪元》)的梁先生说,各大媒体都在降低纸本发行的时代,《大纪元》能够逆流推行纸本报纸,意义很重大。自己每个礼拜大概会搜集三、四篇《大纪元》的文章,这些报导是我很喜欢的,都是看了之后,会持续的刺激思考,让自己的价值观产生新的转变,每周稳定的发生变化,日积月累下来就很可观了。

谈到看《大纪元》产生了什么样的改变?他举了一个例子,有一篇副刊“教育园地版”的文章〈一代圣主康熙皇帝至孝之至 数十年如一日〉,讲康熙孝亲的故事,文章中叙述康熙面对病重的祖母有意刁难,仍然主动侍奉,感动了祖母。我反思自己以前面对父母唠叨时的态度是“父母说一句我就做一句”,还以为自己做到了“孝”。看完康熙孝亲的故事,让我看见自己的“孝”不过是“懒得啰唆”,而不是想办法去减轻父母的担忧。我开始主动站在父母的角度想问题,这是阅读康熙故事后我意想不到的收获!

情境阅读 跳脱萤幕的框限

年轻人大部分好用网路,鲜少阅读纸本,深爱阅读的梁先生却有他的观察。他说,阅读纸本给我的感觉就是,它不同于从萤幕看讯息,因为面对萤幕,从头到尾看的就是那个萤幕框框,滑过去什么资讯,不会留下深刻的印象。尤其现在的人快速滑看网路影片,可能注意力就只有几十秒钟,然后下个十秒,又忘记上个十秒发生什么事情,然后又期待下个十秒,所以就一直活在短期记忆里。在我身边许多人,包括自己都很常这样。

我在阅读纸本内容时,除了能记住内容本身,也不经意的记住了阅读当下的情境,譬如在什么时间?地点?看到了哪些资讯?加上了这些情境之后,印象会特别深刻,可能隔了很多年之后回想一句话,会想到,“噢,我当时好像看过哪本书或哪篇文章,它是我在某个周末下午,坐在哪个公园的长椅读到的。这句话大概在书的哪个位置。”我认为这种“情境记忆”是纸本阅读不可取代的优势,平板或手机把人框在一个框框里,不容易进入这些情境。

另类娱乐 既弹性又全方位

他接着说,纸本阅读还有另外一个特点,就是很容易整个身心都融入在书的情境里。这是我在其他媒体比较少看到的一个现象,《大纪元》像是一本杂志,但以报纸的方式来呈现,选文很广,做得蛮有深度的。譬如说,有时候版面会讲一些历史;或者是天文学的发现;或者是人际关系与自我管理;还有一些油画、雕塑作品、古文赏析等;国际要闻、财经分析的角度也很特别,我有时候会跟不同媒体做比较,方方面面让我在阅读的时候,感觉情境是很丰富的。

阅读《大纪元》,有时候不见得是跟工作或者是学习上有什么绝对的相关,就是一种娱乐,不是一个会上瘾的娱乐,随时可以看看,不用看太细也没关系,可以让人很舒服的进入阅读情境。从头到尾翻翻看,耐下心来看的时候,感觉还不错。

版面沉稳 值得耐心思考

梁先生还提到,我也会看其他媒体,网路的都会看。只是单就纸本报纸,《大纪元》报纸阅读起来给我感觉就是比较沉稳。它的排版典雅、图片与版面配色、字距看上去很舒服和谐。对于我要看的内容,看完标题之后,排版方式会让我愿意耐心看下去。几个月阅读下来,会习惯延迟评断,而不是看到标题就直接下结论。随着阅读越加广泛跟深入的时候,能够留下来的价值观越是经得起考验,这时不管社会风向怎么变化,都不容易被带动。

敢言、观点 舍弃必要之恶

梁先生用“重拾媒体责任”来形容《大纪元》,他说:“我觉得媒体的发展不局限在销售量如何,应该注重是不是尽到媒体对社会的责任。《大纪元》的很多题材是一般媒体不敢轻易触碰的,观点也很特别。光是这一点,就很有价值。而且一份商业报纸营运成本很高,腥、膻、色等“劲爆”内容,向来是许多媒体为了吸引眼球的必要之恶,《大纪元》能够拒绝点阅率的利益,连娱乐版都做得干净又有品质,这份操守值得尊敬。其实《大纪元》有很多做法是当前许多媒体可以观摩的。

订阅《大纪元》对我来说,就是保持一个不一样的讯息管道。不见得每篇都喜欢、都同意。只要里面有些文章是重要,而且有用,我就会选择继续订阅。如果能够保持这样的标准,持续进步的话,我很乐意跟别人推荐《大纪元》。

责任编辑:李妍熙