【大紀元2023年10月12日訊】

前言

十年前,我曾寫過一篇「服兵役的那一年」,詳細地交代了我那自覺「驕傲」,在花蓮與馬祖前線服兵役之經過,時間點大致是1968年的下半年,加上1969年的上半年。當時正值「八二三砲戰」十週年,兩岸局勢不寧靜,我在馬祖的服役地點是「白犬列島」之一的東犬島﹝現今已改名為東莒島﹞,白犬之兩島,面積皆不到兩平方公里,西犬島上尚駐有數位美軍通訊監聽站人員﹝因為那時「中美協防條約」還有效﹞。

老實說吧,半個多世紀以前,我們空軍防砲205營奉命由原駐防地,那風光明媚,氣氛安逸的花蓮機場,調到馬祖前線的東犬島時,我心裡多少有些忐忑不安,但是當時的國軍,尤其是海、空軍,都有不算太小的台海優勢,雖有其危險性但不是那麼高,何況我成長於眷村,冒險犯難的心態是自幼養成的,再加上「初生之犢不畏虎」,心情是亢奮多於憂懼的。

那個年頭,中華民國還是「全民皆兵」的﹝對咱們男孩子而言﹞,社會風氣也比較簡樸,路上奔馳的腳踏車數量何止數百倍於汽車,講句玩笑話,因為騎腳踏車,所以全民每天之「運動量」也遠大於今日,難怪那時候台灣沒有什麼健身館﹝Gym﹞這玩意兒。

現在就讓我來回憶一下,那一甲子前我成長時期所經歷過的,至今仍讓我引以為傲的「全民皆兵」的日子吧。得事先聲明,因為我是在台灣高雄鳳山眷村裡長大的,或許觀念與想法較為「強勢」一些,但願本文是「船過水無痕」,不致引發爭議。

半世紀前的那些「全民皆兵」日子

我是上個世紀五、六十年代,少數從陸軍子弟小學畢業的學生之一,所以「軍訓」是我們自幼成長的必經過程之一,那時男生滿二十歲以後,還有「服兵役」的義務。最基本的「軍訓」通常是在中學時展開,直到高中或是大學畢業為止。服完兵役﹝包括預備軍官役﹞之後,皆成為「後備軍人」,每隔一段時間,會有「後備軍人點召」,役男們得暫時放下各行各業的手中工作,回部隊去短期磨鍊一下。

眷村子弟的「保家衛國」意識是「天生」的,也一貫以「服兵役」為榮,這就襯托出五十多年前,在風雨飄搖的時光背景下,眷村的青年好像是比較「熱血」一些。我的感覺是,當兵雖然是國民之義務,但也是男孩子在進入社會就業之前,「過河」的「踏腳石」,是培養耐力與毅力的最佳場所,對我來說,絕對是一段非常「正面」的人生歷程。何況我們眷村中的叔伯們,全都是身經百戰的軍人,也都曾歷經過那「大時代」的磨練,所以我的「愛國情操」,應該是自幼耳濡目染的。

當然,我這「愛國情操」中的「國」,是林覺民、秋瑾、徐錫麟等革命先烈們,以鮮血與頭顱推翻滿清而建立的「中華民國」,不容在字面與字義上有絲毫之混淆。

小學時期的「軍訓」

我比當時的一般男孩子們開始受「軍訓」的年齡,大致要早個兩年,嚴格的說,是從小學五年級開始的。當我們全家1950年由九龍牛池灣難民營遷到台灣時,我還不滿六歲。由於我父親曾在鳳山的陸軍總司令部任職,所以我們來台的第一個家,是在與陸軍總部一街之隔的誠正新村﹝後來改名為黃埔新村﹞裏,陸軍總司令部附設之誠正小學,就設在村子的南端。

民國四十年代初期的陸軍總部,就是現今之鳳山陸軍軍官學校校區,其前身為日殖時期的日軍「南進指揮所」,我成長時所住的誠正新村,本是日軍的士官眷舍,高階的日寇軍官眷舍則在屏東,以躲避美軍之轟炸。誠正小學原為日軍騎兵隊之駐防區,那些簡陋的校舍,是由馬廐改建而成的,走廊上的木柱還留有馬啃的齒痕呢。

誠正小學的老師們,全是有陸軍軍階的青年軍成員,出自抗戰末期「十萬青年十萬軍」中,直接受孫立人將軍節制的那兩個師,所以我們學校的高年級生﹝五、六年級﹞,就被編成穿著制服的「中國童子軍」,加以軍事管理。

升入五年級時,每個學生都領到一套不算是太舊的綠「卡基」軍服,村中的裁縫們﹝全是軍眷﹞還真有本事呢,居然能夠把這些舊軍服改到適合小學生的體型,成了我們的童軍制服,還以剩餘的布料製成「船型帽」,每人配上一條與身高相當的童軍棍,就這樣開始了我們每週兩節的童軍課。

童軍老師是曾憲坤﹝可能原先是女青年工作大隊的成員,記憶中她是位士官﹞,除了一般操場上的操練之外,也教會我們打各式各樣的基本「童軍繩結」與一般露營技巧。「誠正」也有中學部,誠正小學的畢業生,還可以免試直升誠正中學﹝它是縣立鳳山中學之前身﹞。記得大概是民國四十一年,在我還沒有資格被列為童子軍之前,陸軍總司令孫立人將軍常常會蒞校視察,全校師生﹝校長是孫將軍之妹婿王景佑上校﹞在操場上集合列隊,站在前列的高年級生們穿著童軍制服﹝包括隨孫將軍來台,在中學部就讀的少年兵們﹞,站得筆挺地接受孫將軍檢閱。

當然,童軍訓練不算是「軍訓」,但是那時鳳山的另外幾所國民小學,文山國小、示範國小、大東國小與曹公國小等,都沒有童軍課,我們誠正小學隸屬於陸軍總司令部,不歸台灣省政府教育廳管轄,教育系統自成一格,童軍課是列入成績單的課外活動之一。直到民國四十年代末期,誠正小學才改名為誠正國民學校,正式歸屬於台灣省政府教育廳的系統。

中學時期的「軍訓」

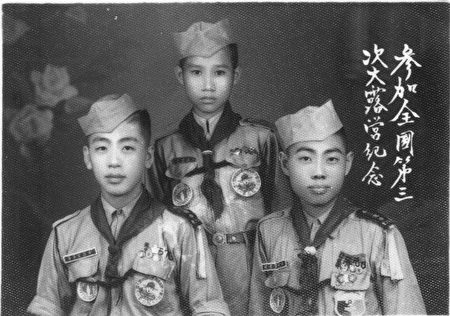

從初中開始,全台灣各學校中,負責管理學校秩序與督導學生生活的訓導處,毫無例外地都設有「軍訓室」,也有幾位穿著軍服的軍訓教官,領銜的主任教官是校級現役軍官。初中生只要是儀容整潔,學會基本的步操﹝立正、稍息、與列隊齊步行進等﹞,並未真正地有什麼嚴格的軍事訓練,但是我就讀的省立鳳山中學,還保留了童軍組織,老哥比我年長近三歲,曾代表鳳中參加過第三屆全國童軍大露營。

升入高中後,我們都自動成為「青年反共救國團」的成員,也開始有正式的「軍訓課」,除加強基本步操外,我們也開始接觸槍械。我是民國四十九年考進高雄中學的,高雄中學與高雄女中,都算是高屏地區的「拔尖」重點學校,很難考上的,所以高雄中學的「書呆子」不少﹝我就是其中之一﹞,但是每個「書呆子」都得要受軍訓,沒有例外。

雄中的主任教官是位中校軍官,他的姓名我記不得了,但是他屬下一位身裁魁梧的教官我倒還記得十分清楚,他是鳳山陸軍官校二十五期畢業的鞠兆珍中尉,聽說「鞠」是滿姓,他看起來就是典型的關外漢子模樣,講閩南話的同學給他取的綽號是「駕吾仔」,換成普通話就是「騎牛的」,可以想見他粗獷魁梧的模樣。但他是難得的一位「粗中帶細」的好教官,他的專長是「射擊」。胸前佩帶著一個略小於兵籍號碼牌,約兩英吋長的淺藍色徽章,上面鑴刻著一支步槍。這「騎牛者」教官從未炫耀過那淺藍色徽章所代表的是什麼榮譽,我們做學生的也只是好奇,為什麼沒看到其他教官佩帶這徽章呢?後來我才知道,那是「神槍手」徽章,鞠教官應該就是現在軍中所謂的「狙擊手」,有著百步穿楊的神技。

我們雄中學生在操場上出操時,使用的是當年日寇繳械投降時的三八式步槍,不過好像撞針已經拆卸,以免發生意外。這老步槍的剩餘價值除了讓我們扛出去在操場上操練使用之外,還用以學習如何拆卸與保養槍械。真正去靶場打靶時,我們用的是美制三零步槍,如同三八式步槍,三零步槍也是二次大戰的武器,後座力特強,每次打完靶,我們的肩膀輕者酸疼,重則紅腫。二戰末期,三零步槍逐漸被沒有太大後座力的半自動M1取代,民國四、五十年代國軍的標準單兵武器,就是半自動M1步槍與卡賓槍,那些快要被報廢的三零步槍就給我們這些娃兒們用來打靶。

記憶猶新的是,當我們向教官抱怨打靶後肩膀會疼痛時,教官還笑著告訴我們,高中生打靶使用的子彈是特別製造的,彈頭前端的那圈白漆,表示裡面的火藥只填了一半,真不敢想像若是火藥填滿,我們這群娃娃兵如何能承受那後座力。還有,打靶用的子彈,其彈頭居然是用相當於「水泥」的材料做成,因為銅的價格一直到今天都還十分昂貴,國軍兵工廠如此地節約「變通」,可真有夠「克難」的。

據就讀於高雄女中的同學說,她們在學校裡的軍訓方式與我們男生差別不大,只不過女生沒有「服兵役」的義務,她們高中畢業後若是選擇從軍,當時只有「女青年工作大隊」招收女生,好像也沒有真正「下部隊」去戰鬥單位的。我小學班上的一位女同學王自玉,在「女青年工作大隊」完訓後,因口齒伶俐清晰,被調到金門的「馬山喊話站」對共軍作心戰喊話。當然,復興崗的政戰學校也招收女生,但是她們當年以進入「戲劇系」等的非戰鬥訓練部門為主,我們班上的女同學校筱雲就是其中一位。好像民國五、六十年代的台灣演藝界就有好幾位是復興崗出身的。

高中的最後一年,我通過轉學考試進入了台北建國中學,我們高三六班的班導是教官李偉純少校,記得他好像是鳳山陸軍官校二十四期畢業的,原本是孫立人將軍主辦的第四軍官訓練班學生,黃埔軍校在鳳山復校後,他們那一期應該是鳳山陸軍官校畢業的第一批學生。

感覺上建中的軍訓比雄中要「鬆」一些,因為我在建中的那一年好像連靶都沒有打過。或許是受到李偉純教官的影響,我們六班的班長劉民治決定接受保送,進入陸軍官校三十六期就讀,台灣頂尖的建中居然有學生自願保送軍校,當時台灣的各報紙還用了不算小的篇幅來報導這則新聞呢。

我離台負笈新大陸的前幾天,民治兄專程由屏東龍泉陸戰隊基地,趕來台北與我話別。事有湊巧,當時他與我在陸戰隊服常備役的老哥,正屬於同一個團級單位呢。

我在「讀建中的那一年」一文中,曾提到過民治兄的「從軍記」,該文發表後接到讀者之回響,經我查證後,確定民治兄日後被調回陸軍任職,曾擔任過陸軍裝甲兵73旅的少將旅長,可惜英年病逝於任上。

大學時期的「軍訓」

「那個年頭教育部統一規定,高中或是高職學生畢業以後,想要繼續升學的話得要經過「大學與專科聯合招生考試」,簡稱為「大專聯考」,考生依聯考成績與志願,分發各學校與科系。

不過民國四、五十年代的公立大專只有十幾間,私立大專好像也不超過二十間,所以我高中畢業的民國五十三年,七萬餘考生總共只錄取約兩萬多,升學競爭可謂十分激烈。但即使落榜也還有時間可以重考一、兩次,年滿二十歲猶未考上大專院校的男生,就得入伍去當「大頭兵」。被徵到陸軍的只要服役兩年,抽到海、空軍「籤」的男生,得服役三年。我的考運不錯,進了成功大學電機系,依當時的兵役制度,畢業後服役時,自動成為「預官班十七期」的少尉軍官。

當然,軍事院校也辦聯合招生,不甘心當「大頭兵」的男生可以去考軍事院校,畢業後可以當「官」,只是必須服役十年才能退伍。

在大學就讀期間,我們好像沒有在操場上操練過幾次,不過在大二或大三的暑期,我們男生都有兩個月的暑期軍訓,這是住在軍營,穿著軍服,吃大鍋飯,睡大通舖 ,還可以領薪水的正式軍訓。記得我們在「成功嶺」受訓時是最底層的二等兵,月薪只有七十五元。這應該也是我有生以來,第一次體驗真正的軍營生活。

我的親朋好友們都知道,我自幼體弱多病,用現在的流行新潮語言來說,就是十足「媽寶」一個﹝但我父親可從沒有把我當成寶﹞,但我母親也沒有反對我這「紙片人」去受軍訓,不像現在有位看起來身強力壯的某立法委員,當年以「焦慮症導致閃尿」為由逃兵役不說,當選立法委員後還以此為榮,到處「獻寶」,口沫橫飛地四處「暢談」他如何成功逃兵役的往事。

唉,老實說吧,如果現在的台灣青少年都「仰慕」這位「閃尿」立委的話﹝他居然還連選連任﹞,那些「保家衛國」的口號叫得不論有多響亮,戰禍臨頭之際,能靠這群「逃兵役」的人上戰場禦敵嗎?

「成功嶺」新兵訓練營之組成

1966年的「成功嶺集訓班」班主任,是位由軍長調任,有「獨眼將軍」之稱的戴樸中將,他與我父親謝肇齊同是黃埔島上黃埔軍校六期的入伍生,而且還是學生第二團機槍連的同連隊同學。黃埔軍校六期共畢業五千多人,其中在黃埔島上入伍的只有不到八百名,其餘四千多位是北伐期間收編的全國各地之訓練班成員,包括交通班﹝如車輛修護等﹞,電訊班﹝電報電話等﹞,政工班﹝在武漢入伍,有女生,寫「女兵日記」的女將軍謝冰瀅就是其中比較出名的一位﹞等,他們日後皆被國防部「敘」為黃埔六期畢業生。

戴將軍屬下的成功嶺學員編制有四個團,每團下屬四個營﹝比野戰部隊要多一個營﹞,每營有四個連﹝也比野戰部隊要多一個連﹞,成功嶺是以「連」為訓練與生活管理單位,一個連有三個排,一個排有三個班,與一般野戰部隊是相當的,不同的是野戰部隊一個班有九個人,所以才會有一首軍歌名叫「九條好漢在一班」,我們的單位則有十二個人,算起來一個連有108條好漢。這樣算起來,我們1966年的預官班十七期,學員大概有七千人左右。

我受訓的那一連,正式番號是「三團三營十一連」,連長是陸軍官校正期出身,比較不囉嗦,早晚的點名集合,儀式結束後頂多講個一分鐘就下台。副連長是行伍出身,比較愛訓話,沒有三、五分鐘是不會停的,成功嶺晚上蚊子多,副連長訓話多久,我們就得「餵蚊子」多久。副連長是廣東人,以「廣東國語」訓話。每每提到「我們十一連」時,他的廣東腔國語,將「十一連」講成了「洗衣連」,把大家逗得好樂。有一次在晚點名時,當全連弟兄又聽到副連長講我們「洗衣連」如何如何時,竟然個個笑得東倒西歪,值星官當然知道笑點在那兒,但職責所在,他在忍笑之餘,還不得不故意板著臉吼我們一聲:「大家要嚴肅一點!」

我原本身高是177公分﹝五十多年後縮水啦,大概只剩174公分﹞,是十一連第三排的排頭。排在我左手邊的是謝泗勳,既然同姓,八成與我「千年前同一家」。與泗勳兄在成功嶺的「戰友交情」,一直延續到我倆大學畢業後,我服預官役是在馬祖東犬島上,書信有限制,從外島回台後我直接負笈美國,自此與他失聯。還有一位戰友是王作京,在大通舖中睡在我右手邊,也是在我出國之後斷了音訊。在這兒追憶幾乎一甲子前的往事,想到與戰友們就這樣「各自奔天涯」,惆悵感油然而生。唉,世間本無不散之宴席,就在此祝願他倆都平安無恙罷。

我們的排長頗值一提,他是陸軍官校三十四期的南麟海少尉,「南」姓在一般姓氏中罕見,可能是屬於關外的姓。我們這一排的訓練與生活管理,是他實際經手負責的。他到底是「革命的黃埔」正科出身,所以在操場上要求十分嚴格,但生活管理上卻是把我們當作他自己兄弟一般,照應得非常好。

大約二十年前,我去舊金山灣區探親,在中國城買了一份中文報紙,在當地新聞頁,讀到一則灣區黃埔軍校同學會聚會的新聞,會長的名字「南麟海」看起來好熟悉,仔細一想,不就是我在成功嶺受訓時,那位對弟兄們照顧有加的南排長嗎?

回德州後,花費了一些精力,輾轉找到南排長的聯絡方式,打了個電話與他敘舊,後來有機會再去舊金山時,又約他出來見了一面,他還十分客氣地請我吃了頓飯,人生四大樂之一是「他鄉遇故知」,這會兒咱倆都親身體驗到啦!

服兵役時所交到的朋友,因為食宿在同一個屋簷下,辛苦操練時互相打氣,所以雙方是有「革命情感」的,退伍後成為終生摯友的例子,比比皆是,對我而言,讓我在進入社會之前,先磨練出人際交往的經驗,是男孩子成長時難得的機會。

成功嶺的營區操練與生活點滴

也就是因為在成功嶺的鍛鍊,讓我得以「脫胎換骨」,離開「媽寶」的階段,所以我對成功嶺的日子印象深刻。

在成功嶺的炎熱天氣中出操,當然是辛苦的,讓大夥兒汗流浹背的,所以我們每個人的腰際,都掛了一個行軍水壺,水桶旁有一個鹽罐子,水壺灌滿後,各人依自己口味,在壺中或多或少地加了一些食鹽,以補充身體大量出汗時所流失的鹽份。

成功嶺的軍事訓練當然不限於只在操場上,我們同連百把人還得要生活在一起的,譬如每天正襟危坐地在餐廳一道吃三餐大鍋飯﹝菜餚比我們在大學餐廳裏吃的還要豐盛些﹞,晚上同擠在一個屋頂下的大通舖裡就寢﹝每人間距僅約一英尺﹞,連晚間洗澡都在同一時間,以「連」為單位一道洗。在我們受訓的那年﹝民國五十五年﹞,雖然吃飯在餐廳,睡覺有寢室,但是洗澡卻是「露天」的!

成功嶺暑訓時,正是台灣夏天最炎熱的時節,由操場回來必定是汗流浹背,全身黏乎乎地,沖個冷水澡是每天最爽快的時段,那年成功嶺上沒有澡堂,我們洗澡的地方有好幾個巨型水池,我已記不得那水源是截流的山澗,或是抽取的地下水,這些巨型水池不但是洗澡用,也是洗衣工廠的洗衣之處,「洗衣」與「洗澡」竟然是同時進行的,雖然不在同一個池子,但相距也不過二十幾公尺而已。

洗衣工廠僱用了十多位女工,她們大概是負責洗我們這一團的衣服,我們因為出汗太多,內衣褲每天都得要換,外著的制服也撐不過兩、三天就得送洗﹝汗會在軍服上形成白色的鹽漬﹞,所以這群女工的工作量非常大。那個年頭成功嶺上還沒有洗衣工廠或是大型洗衣機,如果一件件用手洗,不知要洗到何年何月,所以她們「發明」了一套洗衣絕技;用一枝很長的竹桿把待洗內衣褲串起,這一串少說也有四、五十件,兩位女工分別執竹桿之兩端,抬到水池上,合作無間地將這串衣褲浸在水池中左右愰個十幾秒鐘,如此這般地「提起、放下」約五、六次後,將其原封不動地直接抬到旁邊層層疊疊的竹架子上,再稍微擰乾,就算是大功告成。經次日的陽光曝曬之後,我們於晚餐完畢去洗澡之前,按照衣褲上書寫的編號領回。

由於成功嶺是一片紅土,我們「打野外」回來,一定沾得滿身的銹色泥土,洗衣女工的「速成」洗衣法,自然也將衣服上的紅土帶進池中,染得池水一片紅通通的,我們領回的「乾淨」草綠色制服,當然是滲進了大量的紅土顏色。

說也奇怪,這麼草率的洗衣法,我們都沒有得傳染病不說,領回的內衣褲好像還有陽光曬乾的「陽香味」呢!制服的洗法與內衣褲一模一樣,只是多經一道被熨斗燙平的手續而已。

不過這「陽香味」是我們「入鮑魚之肆,久而不聞其臭」啦,那我又是如何得知這「陽香味」是掩不住「鮑魚味」的呢?

話說我們一週操練六天,週日則是放假出營的日子。當年我母親有一位好友﹝現在的流行語叫做「閨蜜」﹞,就是被我們兄弟倆自幼暱稱為「朱孃孃」的朱明女士,她那時在台中中興新村的台灣省農會任職,母親早就囑咐我放假出營時,一定要去她家拜望一下。我還沒有上小學時就常見到朱孃孃﹝我們住在同一個眷村﹞來家中走動,熟識得像自家親戚一樣,朱孃孃待我們兄弟倆也一如自己的子侄,是看著我們兄弟倆一寸寸長大的長輩之一。

有一個禮拜天早晨,我按址找到朱孃孃家,她依慣例一把抱住我,顯然立刻就聞到了我自己聞不到的「鮑魚味」,立刻命我換上她兒子「曉白」﹝他大概比我小四歲左右﹞的衣服,待我撐著把那小了一號的「便服」硬擠上身,朱孃孃已經將我的制服浸泡在洗衣盆裡,果不其然,那套看來乾淨的制服,可把整盆子水都染得像那道椒紅的川菜「水煮魚」啦!

那天返營時,我的制服確實是回到了「純草綠色」,不過也只維持了一天而已。

我想在這兒表達的是,不管是受軍訓也好,或是服兵役也好,可以讓年輕人在踏入社會之前,適應一下周遭之環境,通常在父母呵護下養尊處優的成長的孩子﹝尤其是男孩子﹞,一般欠缺的是「陽剛」之氣魄,入「鮑魚之肆」,習慣「鮑魚之味」後,在踏入社會後面臨那「百味」雜陳之時,你也許就會「見怪不怪」了。

對我而言,這就是男孩子們應該體驗之成長過程。

比起我們在成功大學學生餐廳的伙食﹝民國五十年代是每月兩百一十元,每日供應三餐,週日歇業﹞,成功嶺的膳食確實是要好一些,大概是因為學員在受軍訓時體能消耗大,菜餚上蛋白質比較多之外,每隔兩、三個禮拜還會「加菜」,我可是吃得十分滿意。

但是偶爾值星官會臨時宣佈,這餐飯是「戰備進餐」,得摹擬在實際戰場上用餐,只給你一分鐘「狼吞虎嚥」的吃飯時間而已,對動作太「斯文」的學員來說,這或許是成功嶺上最大的「挑戰」之一罷。

我在成功嶺上學會的一首軍歌

在成功嶺上,我們白天當然是得汗流浹背地出操,晚飯後洗完澡,連輔導長會把眾弟兄們集中在飯廳,除每週一、兩次的「政治課」之外,其餘時間主要是聽取學員們對受訓的「感受」,或是耐心安撫此起彼落的「怨聲」。

我們這位輔導長很年輕,八成是出自「政工幹校」的高材生,個性非常隨和,「軍歌教唱」是他的拿手把戲,他以嘹亮歌聲帶領我們唱軍歌,我們白天在大太陽下辛苦地操練,晚飯後唱唱歌以舒緩繃緊的神經,其效果與現今之「卡拉OK」是相當的,都是緊湊生活中的「調劑品」。

那時﹝民國五十年代中期﹞的「台海局勢」並不太穩,「八二三砲戰」也只不過是七、八年前的事,而當時美國已開始深陷越戰之泥沼,自顧不暇,台海若是戰雲再啟,國軍就只有「靠自己」的份兒。

當年的「政戰工作」做得非常好,為了提升我們的「戰鬥意識」,就教了一些「打仗得靠自己」的軍歌。這首「莫等待,莫依賴」的歌就是我在成功嶺學會的,至今仍然深植我腦海中,歌詞大致如下;

莫等待,莫依賴,勝利絕不會天上掉下來。

莫等待,莫依賴,敵人絕不會自己垮台。

靠天吃飯要餓死,靠人打仗必失敗。

我們不能再做夢,我們不能再發獃。

自己的國家自己救,自己的道路自己開。

幹!幹!幹!快!快!快!大家一起來。

快拿出力量幹起來!

回頭來看現今之「台海局勢」,這首歌正是最適合提升中華民國國民之危機意識的歌,不過這首老掉了牙的軍歌,早已被遺忘了吧。

「震撼教育」與「急行軍」

成功嶺暑訓的「巔峰」時刻,非「震撼教育」與「急行軍」莫屬。「震撼教育」其實只是「心理」性質多於「體能」性質的訓練,不像「急行軍」那麼「紮實」得讓你筋疲力盡,至少讓我有不虛此「訓」之感。

「震撼教育」是讓受訓學員在戰場的「音響效果」下,在層層疊疊的鐵絲網下,全副武裝地「匍匐前進」,在限定時間內,到指定區集合。

「音響效果」是由空包機槍彈與砲彈組合而成,不是實彈,沒有生命危險,所以並不讓人生畏,但是在限定時間內,端著九磅半重的M1 Garand 步槍,匍匐前進到集合點,雖然只算是中級的體力活動,但是不及格的話還是要「重修」的,以致咱眾弟兄們不得不儘力以赴。

順便聊一下M1 Garand 步槍,它是二次大戰時的美國陸軍步兵制式單兵武器,日後被評鑑為那個時代的最佳步槍,也是成功嶺上的制式武器,射擊時的「後座力」好像要比我們在讀高中時,在靶場使用的三零步槍要小很多,或許是部份的「後座力」被用以自動填膛了吧。M1步槍是「半自動步槍」,不需要手動上、退膛的。

成功嶺暑訓的真正「重頭戲」,是「全副武裝急行軍」,那可是「貨真價實」的訓練項目呢。

「全副武裝」的定義是肩掛M1 步槍,頭戴鋼盔,揹上重約十公斤重的背包﹝包括摹擬彈藥的磚塊在內﹞,腰掛水壺與M1刺刀。不過像我一樣當「排頭」的學員比較倒楣,肩上扛的是M1941 制式輕機槍,比M1 步槍還要足足多重上3磅半。

「急行軍」是暑訓的倒數第二週舉辦的,絕大部份學員之戰技與體能,此時已達成熟階段,「急行軍」實質上就是我們暑訓的畢業考試,連上的隊職官早就加強了我們的「心理建設」,告訴過我們這是暑訓最艱鉅的一關。

「急行軍」是以「營」為單位進行的,好像當天有至少三、四個梯次,我們第三營是當天第一梯次,早餐後由成功嶺出發,前往大約十好幾公里外的大肚山,途中還必須要以慢跑之速度,跨越大肚溪橋﹝橋長約兩百公尺﹞,原因是行軍時最容易被敵軍偷襲的一段,正是大部隊在橋上通過之時,所以得要練習快速過橋。

在目的地吃完午餐﹝背包中的乾糧﹞後休息半小時,當天就循原路走回成功嶺。可想而知的是,回營後每位學員的腳底板都起了水泡,行軍之後的三、四天之中,值星官在帶隊行進時,特准我們不必「齊步」而行。

人的一生中,比「急行軍」更艱難的挑戰可多著呢,「急行軍」是鍛鍊你在面對艱困環境時,以不屈不撓的心態,咬緊牙關面對。四年後的暑假,我去紐約長島打工賺學費時,有段時間得打「雙工」,兩工作地點相距逾三英哩,我當時還是「無車階層」,若沒有在成功嶺鍛鍊過「急行軍」,那兒能熬得過這「雙工」之苦。

老總統親臨成功嶺主持結訓

我們預官十七期的結訓典禮確實有夠隆重的,因為是老總統親臨主持的。

結訓典禮在頒獎前三名學員後,老總統站在敞篷吉普車上,緩緩地穿梭於列隊方陣之中校閱全體學員,只見他身著戎裝,神采奕奕地頻頻舉手答禮,班主任戴樸將軍則坐在後座陪閱。對我而言,曾在如此近之距離﹝大概不到十五公尺﹞見到老總統之容顏,也算是我「今生有幸」吧。

空軍通校的暑訓

大學男生的預備軍官暑訓分為兩段,每段各八週的訓練。前一段是前述集中在成功嶺的入伍訓練,後一段則是「專長」訓練,被分發的訓練單位大致上與你在大學所讀的科系有關。在成功嶺上我們是最低階的二等兵,月薪是七十五元。到「專長」訓練時,我們被升為「下士三級」,雖然只是最低階的士官,但是月薪陡然增加到三百七十元﹝我好滿意﹞,在物價指數低的民國五十年代,一錢黃金才不過兩百元而已。

那年我們唸成功大學電機系三年級的學生五十幾位,幾乎全都被分發到陸、海、空三軍的通信電子學校﹝簡稱為通校﹞,分發到海、空軍的較少,除我之外,另有八位同學被抽籤分發到位於高雄岡山的空軍通校受訓,他們是張韜,林葉明,葉元椒,董孝英,戴寶通,孫明照,熊克平與蔡必毓。少數被分發到海軍的有鄧端理,郭正幸等,其餘百分之七十全都去了陸軍。

其實那時成功大學電機系已經開始代訓空軍通校本身﹝有軍籍﹞的學生,有幾位還是與我們同班上課的。這是國防部的「高招」,善用民間大學的師資與設備,繳學費以培養自己的人才,這些軍校學生們只要能跟得上我們的課程進度,畢業時也有相同的工學士學位。

在空軍通校受訓的同學們被分成3031 B 與 3031 J兩個班。我被分在3031 B班,我們的學習項目是從美製AN/TRC-1戰地手提電話,到 AN/TRC-24戰地電話總機的各型野戰通訊器材的維修,也負責了解美軍依台灣地形而特別設計的Collins Radio FR/FJ1無線電器材之操作。3031 B班的學員服役時都得下野戰部隊,也就是號稱「空軍陸戰隊」的防空砲兵部隊,而且幾乎沒有例外地,都成為各防砲營的通信排排長。3031 J班的學員則負責維修笨重的第一代類比型傳真機,與Teletype 的老式110bps電傳打字機。他們這一班同學以後在服役時,好像都不需要下野戰部隊,與3031 B班相比,3031 J班在服預官役的那年是較為輕鬆的。

當年在通校受訓的除我們成功大學電機系學生外,也有大同工學院與台北工專兩所院校的電機系學生,記憶中,來自大同工學院的劉英毅與錢華彰兩位,是在3031 B班,我們的張姓教育班長是空軍通校的士官班畢業生,有「上士二級」官階,受訓學生則是「中士三級」,屬於士官中較低的一級。

住的方面,我們的宿舍雖然也是大通舖,但不是像成功嶺那樣幾十個雙層舖緊緊地排列著。空軍通校的通舖是雙拼,一個單位的上下層只睡四個同學,記得我是睡下舖,林葉明是我的緊鄰,睡在我上舖的是董孝英,隔壁雙拼舖的下舖,距離不到三英呎的,就是後來與我在達拉斯有四十多年交情的劉英毅﹝大同工學院電機工程系畢業﹞。當然,幾十位受訓學員全都睡在同一個屋簷之下。

順便一提,多才多藝的董孝英兄,與個性豪爽的劉英毅兄,加上同期的通校成大電機同學,葉元椒,戴寶通,孫明照等共五位,在我執筆之際已先後作古。人生雖短,然而一道受軍訓而建立起來的「革命情感」,至今仍縈繞我心,傷哉。

空軍通校的「專長」訓練,當然不是像成功嶺那般的在操場上鍛鍊體能,而是在課堂上與實驗室裡用短短的八週時間,儘速灌輸我們軍用通訊器材之架設、使用與維修。老師還告訴我們,在十年前的「八二三」砲戰中,陣亡最多的就是通訊兵,因為他們為了維持戰地的指揮與聯絡,得隨時在「彈如雨下」時,冒著激烈砲火出去搶修被炸斷的線路。在戰地,直接以「有線」通訊傳遞軍機,比較不會像「無線」通訊一樣遭敵方竊聽。

我們每天還有至少一小時的體育活動,通常是在最後一節課的時間,把我們趕到足球場上踢球。空軍通校的正規班也常在最後一節課時上操場踢球,有時候就與他們對踢分個高下。成功大學的課餘體育活動,也是以足球為主,所以我們班上的足球健將董孝英與蔡必毓,再加上睡在鄰舖的劉英毅等,都成了我方主將。正規班學生體能較好,踢起球來勇猛非常,有意或無意之間,撞到我們時的力道十分大,常見我們預官班學生掛彩,灰頭土臉地退場。大學時期我體重只有五十公斤出頭,配以177公分的高度,是典型的「紙片人」,通常輪不到我上場,即使上了場,也是「跑龍套」式的當個後衛。有一次我被對方撞飛﹝旁觀者告訴我的﹞,好在不是腦袋著地,骨頭也沒斷,但是手肘與膝蓋皆摔得鮮血直流,被送到醫務室捈藥。

我好像與醫務室特別「有緣」,受訓其間幾十位受訓學員都健健康康地,唯獨我一個人居然得了重感冒,臥病在床且高燒不退。生病的頭一天我還硬撐著去上課,次日就全身虛弱得連床都爬不起來,鄰床的林葉明伸手一摸我額頭,嘩!燙得不得了,立刻找來教育班長,他二話不說,立刻找了部吉普車把我載到醫務室。

醫務室不是醫院,沒有醫生坐鎮,只有一位會處理「外傷」的醫務兵在當班,病人是否有「資格」進一步送去醫院,完全取決於他的判斷。他可是得要一板一眼「照章行事」的,拿出溫度計一量,華氏104度,再翻出「規章」一看,已逾「送醫」的最低標準,立刻「搖」了個電話﹝那時代,軍中電話是用手搖的,由總機接通﹞給岡山空軍醫院的值班醫師,把我直接送去吊點滴。

在病床上躺了近兩天,值得一記的是,空軍機校的教育長沈將軍,特別來病房探視過我,那是因為他也有子女就讀於成功大學,在學校裡我們都是時相交往的朋友。

空軍通校的集訓結束後,我在正式服一年義務兵役之前的所有軍訓,就算是告一段落。憑良心說,我們這些行為與思想都還「十足老百姓」的後備軍人,在戰場上的戰鬥力是難與職業軍人相比擬的,但是對敵人而言,當我們有超過一百萬的後備軍人作為國防後盾時,應該還是具有相當「嚇阻」力量的。

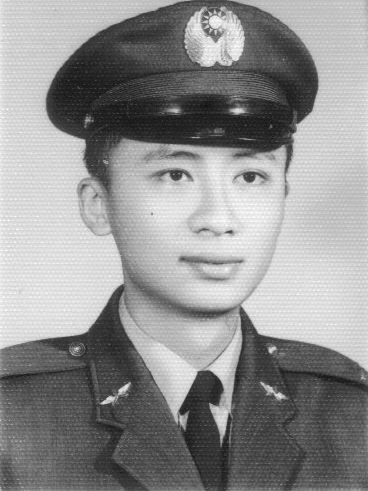

1968年大學畢業後,我興高采烈地﹝沒有在這兒濫用形容詞﹞去風景旖旎的花蓮防砲205營報到,營裡的八位預官﹝請參閱「服兵役的那一年」一文﹞,常在週日結伴出遊當地的風景區,好不得意,只是萬萬沒有想到半年後,會「慘遭」移防去馬祖東犬島。

出發之前,心中略有不安,到花蓮市區的照相館留影一張﹝前線不許照相,我的照相機已寄返台北﹞,連同底片,附在花蓮寄出的最後一封家書中。

從馬祖回台的那天,母親做了一桌子她的拿手好菜,飯桌上突然冒出一句;

「你為什麼在臨離花蓮時,還會想到寄了張照片回來?」我還來不及回答,父親就笑著接口道;

不是連底片都寄給妳了嗎?他怕萬一出了事回不來,那就是他的遺照囉。」

曾告訴過你,我與父親是「父子連心」的,這就是鐵証之一。

後記

與五十年前相較,台灣現行的兵役制度幾乎完全變了調,義務役變成了「志願役」且不說,看來軍中養尊處優的「少爺驕兵」還真不少,前些日子﹝2023年﹞有報導稱,駐守馬祖西莒島的守軍某單位,有人在沙灘上刻字「求救」,因為他們有個把月「沒新鮮的肉可吃」啦!

我父親謝肇齊,是黃埔島上的第六期畢業生,在學其間的民國十六年,有一次學生兵們為「護校」而「東征」,在粵東某地因糧草不及送到,長官堅守「不擾民」之原則,以致軍隊被迫煮「馬鞍之皮件」湯果腹﹝學生兵們與馬相處,日久生情,捨不得殺馬充饑﹞。這類似「天方夜譚」的故事,是我那一向不擅言詞,更不會亂編故事的父親親口講的,而且還不只講過一次,尤其是當老哥與我在餐桌上「嫌東嫌西」,不乖乖吃飯時,哥兒倆多年來仍銘記於心。

順便在此告訴那位因為在西莒島上沒有新鮮肉可吃的那位前線「英勇戰士」,我曾在你的鄰島東莒島上,連續地吃了半年聯勤糧粖廠製造的紅燒牛肉、豬肉與蔬菜罐頭,它們的滋味是絕對遠勝於「馬鞍之皮件」湯的。

拉拉雜雜地寫下逾萬字,只是想告訴讀者,一甲子前,以我在台灣那近乎「全民皆兵」的社會裡之生活體會。「保家衛國」絕不可淪為空洞的口號,是需要每位國民抱著「為國犧牲」的精神,無怨無尤地付出的。

【謝行昌,2023年8月完稿於美國德州】