【大紀元2023年03月20日訊】(大紀元記者蔡上海台灣嘉義報導)嘉義縣人文、地貌豐富,孕育多樣獨特的藝術人才,文化觀光局2022年起籌辦嘉義文化獎,設獎項鼓勵深耕在地、長期耕耘藝術領域的工作者,20日上午舉行第一屆頒獎典禮,經委員會評選2位代表性藝術工作者:陶雕巨擘楊元太及國際地景藝術家王文志受獎,縣長翁章梁親自頒發交趾陶大師謝東哲設計製作的獎盃及獎勵金30萬元整,盼嘉義藝術的成就能在全台、甚至國際被看見。

楊元太現年80餘歲,自台北〈春之藝廊〉連續7年的個展中吐露春芽,直至2021年在朴子梅嶺美術館的「四十如如 四時如常」個人展,期間不斷創作著。領獎時他說,藝術講究的是一個「心」,所以要找到一個可以放「心」的地方好好創作,他出生在土生土長的農業家庭,父母親也都不識字,家裡不明白他的工作性質,他就一直朝著自己的藝術理想前進,也很幸運在路上遇到啟蒙老師,朴子的重要藝術家吳梅嶺。

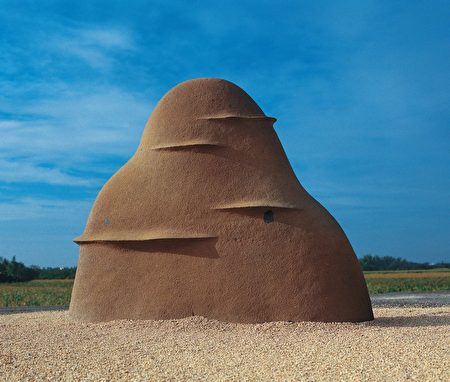

楊元太表示,在吳梅嶺老師身上並非只學到繪畫技巧,看到的反而是藝術與生活的關係。師承其風骨,在北上完成求學後他毅然決定返鄉深耕朴子,在1980年辭職結束教書生涯後始展開長達40餘年的創作歷程,在長達快半世紀的創作生涯中,將火與土兩個最平凡與奧秘的素材完美結合,燒製出一座一座陶雕作品。

楊元太感性的說,朴子是他出生的地方,他熟悉、了解這裡,有山有海有純樸的民風,是最適合創作的環境,他更要把這份榮耀獻給吳梅嶺老師,也要獻給嘉義這塊土地,「大家看到作品裡的純粹不是我的,而是屬於這塊土地的」,一番話展現對於故鄉強烈的認同與使命感。

地景藝術家王文志老師則揚名國際,土生土長的梅山鄉人,擅長以獨特「編織建築藝術」連結人與自然,以「竹子」作為素材,用編織手法建立編織建築風格,曾多次應邀國內外重大展出,近三年日本新潟「水土藝術祭」、布拉格劇場四年展台灣館、義大利「威尼斯雙年展」台灣館等,參展無數。

王文志作品遍布海內外,位於嘉義市中心的森林之歌、蘭潭旁的月影潭心以及2019年台灣燈會中展出的海之女神,其採用30萬顆蚵殼與5噸鋼材交錯編織,高達15公尺的巨大女神矗立在大鵬灣國家風景區,成為遊客能長期欣賞、休憩的好去處;在梅山亦留下不少作品,文昌鳳舞躍太平、雲端山茶花、馬賽克拼貼、編織座椅、一抹紅趣等;海外作品以「小豆島之家」最為著名,曾被各項國際展演邀請展出,成為最標誌性代表作,觀眾能進入作品中探索,作品親民、近民。

王文志說,他1997年時回到嘉義創作,看到鄒族原住民的雕塑、編織,才終於找到屬於台灣的設計語彙,潛心學習編織,也開始構想作品不只能看還要能走進去,就把編織作品放大,意外得到策展人欣賞開始出國展覽,也將父母說的不要「十做九不成」牢記在心,碰到困難時只要想到這句話,又會再回到藝術創作的路。

翁章梁說,2位老師的作品都極具特色,也獲得國際肯定,在藝術界有相當的地位。楊元太老師以陶雕為主,他與嘉義這塊土地的對話有自己的哲理,以簡單的語言表達自然、純樸,創造反璞歸真的價值;王文志老師將家鄉帶到創作裡,也經常受邀國際性的大活動,定期會去參與的有日本瀨戶內國際藝術祭,相當知名。

翁章梁表示,楊元太老師平時話不多,個性較內斂,但今天上台時他講了很多話,表示他真的很高興,把心裡所有感覺講出來分享給大家;王文志老師也特別邀請他將近百歲的媽媽出席共享榮耀,2位老師都值得敬重,設立文化獎也能讓年輕一輩理解故鄉擁有的文化力量,扎下穩固根基。◇

責任編輯:筱珮