杨延昭,《宋史》中的北宋抗辽名将,戍守边防二十余年,辽人(契丹人)十分畏惧他。辽人认为六郎星宿(将星)是他们的克星,而杨延昭的智勇善战宛如是六郎星下凡,故称之为“杨六郎”。

杨延昭和天波府杨家将保家卫国、一门忠义的改编故事,从元代起,各种版本在戏曲、小说和评书中流传甚广,深受普罗大众喜爱。此【杨延昭传奇】系列,笔者仅就乡野民间口耳流传的轶闻加以摘录综述,与读者分享杨六郎流传千年的英雄故事。

杨延昭威震三关的故事家喻户晓,三关一般指的是:雄州瓦桥关、霸州益津关以及淤口关。当时北宋与辽国的边境长达千里,相较于前朝的五代及大唐,北宋在建国之初就失去了燕云十六州这一大片疆域,在这地方以南就是三关地区,此地除了几个关口及湖泊外几乎都是平原地区无险可守,所以必须以有限的兵力守住重要的据点,才能力保中原文明免于外族的侵犯。

由于国防上的先天缺陷,宋太祖在立国之初就想尽一切力量讨回这幽燕之地以绝后患,然而连年北伐多以失败告终,杨延昭继承父亲杨业遗志守卫边关,最初采取积极战略,试图收复幽燕之地以换取大宋朝的长久治安,然而太祖后继的真宗皇帝只愿采取守势,再加上朝中奸臣当道,杨延昭只得退而求其次,将重心转为经营边关战场,打造辽军无法越过的地下长城,而据近人统计,在这些地方与杨延昭有关的地名多达数十个,他在这些地方也留下了无数流传千古的英雄故事……

草桥出击

鉴于辽军多次犯境,杨延昭多次上书朝廷提出富国强兵之策,并期望于三关增兵至十万,如此可趁辽军不备,挥师北上收复幽燕之地,使大辽臣服于大宋之下,以求取北方边境的永久安宁。然而朝内军权却是掌握在枢密使王强之手,他为辽国放归在宋朝内的奸细,早年凭著文采进入寿王府(宋真宗当王爷时的称号)担任参谋,在宋真宗即位后王强受到重用,掌握天下兵马大权。

由于王强的从中作梗,皇上仅同意为边关增加军费的请求。杨延昭在白沟河岸附近设了一个名为草桥关的关口,作为益津关在北方的前哨门户。

一日杨延昭驻守在益津关坐镇,到了晚上四周的百姓与士兵们都休息了,他仍在房内点灯看书,这是杨延昭多年养成的习惯,他通常读诗经、汉书、论语、孙子兵法这类经典。读着读着他忽然感到心神不宁,于是走出房门,上了瞭望台看着夜空,这时有一群野鸟飞来,值班的亲兵前来查看说道:元帅,时候不早了,您也该休息了。

杨延昭回道:灾星南犯,又有野鸟向南飞,韩昌又要来了!赶紧叫将士们起来。他又立即飞鸽传书给另外两关,要求严加戒备。

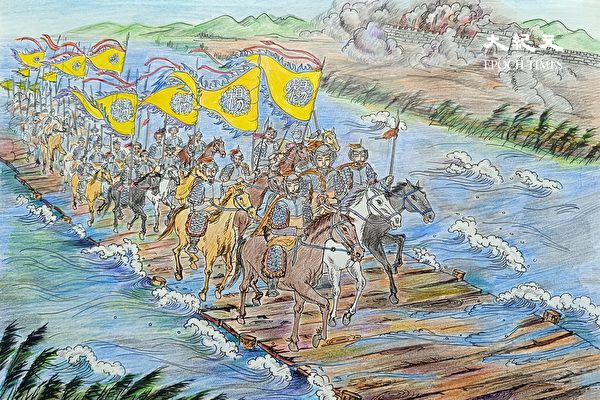

经一番整顿后,将士集结完毕,杨延昭率军来到了前哨草桥关,他命孟良与焦赞到河对岸的两侧的树林中埋伏,自己则率军在关内守候,部属妥当后,他下令全军把灯火全熄了。

不久之后,韩昌与大鹏果然率着大队人马前来夜袭。韩昌发现这草桥关全无动静,以为宋军放松戒备正歇息着,不禁高声大笑:哈哈!太好了,这回我总算骗过杨延昭了,我在边关多次出兵故布疑阵,要打不打,终于把宋军搞疲了,都休息去了。大家上!

他一声令下,辽军猛冲向草桥关,然而到了关口前方就听到一连连的号炮声,城头瞬间点燃了大量火把,接着城墙上箭如雨下,前头的辽军纷纷中箭落马。杨延昭率军出关,大声喝到:韩昌!我早知你会来,已在此等候多时!哪里逃!说罢便挺枪向韩昌杀去,韩昌随即接战,二人打在一起,两军也一起奋战厮杀,这时对岸树丛也是号炮大响,孟良、焦赞也率军前来包夹,辽军顿时陷入多方包围。韩昌、大鹏见势不妙,连忙拚命杀出重围,好一阵子才勉强杀出一条血路向北方逃去,其余辽兵见状战意全失,也纷纷丢盔弃甲而逃,宋军此战大获全胜。

地下增援

在草桥关出击得胜后,杨延昭趁着辽军休整的空档回朝,向真宗皇帝面报当前辽军进犯战况,请求同意增兵边关及收复幽燕之地的计划,以求大宋朝能长治久安。但王强得知后却大力驳斥,二人因此争论不休,最后真宗仅同意了增兵及军费的要求,但对收复幽燕之地之计却是有所保留,王强还派出了自己的亲信到杨延昭身边作为监军。

因真宗没有同意北伐,杨延昭只得在边关继续建设,不但兴建了多个关口、城寨、桥梁,还利用地形挖了许多贯通各关口的地道。农忙时期,他让士兵协助百姓开垦荒地,种植农作、树木。农闲时期,他以优渥的待遇雇用百姓协助挖地道,一方面强化防务,一方面还改善了百姓的生活,可谓一举两得。

一次正逢农忙时期,杨延昭正率领着将士与百姓一起耕种。这时探子前来回报:韩昌又率十万大军来犯,目前正靠近着瓦桥关!杨延昭听完只是轻松地回道:辛苦了,我就知道他会再来,接着就向百姓们说道:别担心!继续耕种,我去去就来。

杨延昭上了瞭望台,看着远方瓦桥关附近一片黑压压的辽兵,正变换阵势,好像要兵分二路的样子,观察一阵后杨延昭说道:韩昌又想耍花招,以为布兵在两个关口间就可拦住我,这样就可打下瓦桥关吗?

杨延昭一方面放出狼烟信号,又让孟良、焦赞召集将士准备出战,这时韩昌已带着大军来到瓦桥关外叫战:我大辽元帅韩昌驾到!还不赶快开城投降,我已安排五万大军挡在两关中间,杨延昭的本事再大也赶不过来,乖乖投降可免一死,否则我就要踏平这关,杀得你片瓦不存。

只见守将岳胜站在城头回道:韩昌!做你的千秋大梦,元帅的援军很快赶到,你强行攻城只会落得被前后夹击,必将惨败收场,你还是赶紧滚辽国回去吧,别让将士们白白送死。

韩昌听了,随即下令攻打瓦桥关;岳胜也随即指挥将士们应战,雷木、连弩、火炮齐放,辽军难以越雷池一步,打了许久仍未将这关口拿下。

就在激战当下,只见辽军后方突然出现一支部队加入战局,韩昌不禁惊呼连连,怎么会突然有援军出现?

他远望着派出去的部队,仍在益津关附近与宋军对峙着,他想:杨六郎不是正在益津关与耶律沙对峙着,怎么会突然出现?是生了翅膀飞过来的?还是从地下钻过来的?

原来真的是从地下过来的:在三个关口间都有许多地道相连,地道间虽仅能通过一人一马(也称引马洞),但是中间穿插许多可让将士休息及囤放武器、粮食的大型空间,可将数千士兵藏身其中(也称六郎藏兵洞)。杨延昭让孟良与焦赞领兵与耶律沙对峙,自己则带着一队将士快速通过地道,再配合着瓦桥关外地洞的伏兵出击。

只见杨延昭骑着白马冲出,大声喝道:韩昌!我杨六郎在此,你的诡计已遭我看穿,看枪!说罢向韩昌杀去,韩昌见状只得舞着大叉迎战,激战了数十回合,渐居下风。而守关的岳胜见主帅已亲临现场,士气大振,率军开关出击。四面从藏兵洞出来的宋军源源不绝,辽国大军转眼间陷入包围,韩昌眼见大势已去,只得奋力杀出一条血路向北方撤去,而在益津关前的耶律沙得知主力败退后,也跟着一起撤兵,宋军至此又大获全胜。

水中渡兵

历经败仗的韩昌再次探得淤口关平时驻防的兵力较少,而和其它关中间交通不便,宋军要前来支援得花上不少时间,于是想集中兵力在最短时间拿下,他率领耶律沙、大鹏带着十万大军前来进犯,守将杨兴、陈林不敌,退居关内死守。守备严密,韩昌一时半刻难以拿下,见着狼烟四起,韩昌不禁大动肝火:真是一群饭桶!以十打一,居然还打不下一个小关。

一连串的败仗让韩昌越打越气,最后干脆让耶律沙、大鹏率一部继续攻打,自己率一部绕道关后的村庄抢劫。韩昌大声对部下狂叫着:给我放火、杀人、抢东西,以解我心头之恨!又说道:西面几十里都是大水,杨六郎就算是神仙,一时半刻也赶不过来。原来当时在淤口关到益津关中间有一片方圆数十里的大水塘,这一带称为桃花漫,大军要来支援一般必须绕远道而行,极为不便。

但一个时辰过去后,辽军将士前来回报:头领!不好了!杨六郎率着将士从水上骑马过来了。

韩昌回道:胡说!他又不是神仙,怎么直接涉水而来的?

接着又来一个将士回报:杨六郎真的率军渡水而来,已经快到我军跟前了!

韩昌前去查看,只见杨延昭、孟良、焦赞率着一大队骑兵渡水而来,马好像踩在水面凌空渡河,他只得摆好阵式准备接战。

原来杨延昭早命军士在水塘里修筑好一座暗桥,这桥的桥面离水面很近,天冷起雾时,在远处根本看不到桥面。

一会儿宋军部队已接近淤口关,孟良、焦赞问道:元帅,我看后方村庄内大火四起,辽军恐怕到村中打劫了,我军是先救援关口或是进村庄救百姓呢?杨延昭随即说:先救百姓!于是杨家将士直指在村中作乱的韩昌。

不一会儿功夫,援军已到了村庄。百姓们见援军到来,大喜过望,鼓起勇气纷纷拿起武器一同对抗辽军,关内将士见主帅赶到,也士气大振,骑兵部队在几次冲锋下瓦解了韩昌大军的阵势,而关内的将士们也成功地击退了大鹏及耶律沙的攻势,辽军士气大溃,韩昌见大势已去,只得率部后撤。

过去杨延昭对败退的辽军通常不做主动的追击,但这次战役却是一反常态,他集中所有骑兵部队准备对败退的辽兵追击,好似要让他们为劫掠村庄的恶行付出代价。韩昌的大军边打边退,而杨家将士越战越强,一路追着辽军直到辽境的涿州城下,此时涿州城内防务空虚,若强攻可于数日内夺城,若顺利攻下,再集中三关将士趁胜追击,大有一路收复幽燕之地之可能。

然而就在杨延昭准备下令攻城之际,遭到监军的阻止,他以未得皇命为由不让杨家将士进兵,杨延昭沉默许久。这时焦赞按捺不住,挥舞着钢鞭说道:将在外,君命有所不受!你这奸臣,看我宰了你!我杀人无数,不差你一个。杨延昭见状,即命焦赞退下,他仰望天上沉默许久,最后说道:天意如此,不可强为。杨延昭随即命令三军向后撤回三关,一次收复幽燕之地的机会只能就此失去。

因连打胜仗,真宗皇帝下诏给予杨延昭更高的朝中要职及大量的赏赐,杨延昭谢绝了更高的官位,只愿守卫边关,也将赏赐全给了部下,自己则是分文不留。

战后,杨延昭带领着将士回到被劫掠的村庄抚慰百姓,还让投降受俘的辽军士兵服劳役,重建村庄,开垦良田。之后军民以这横跨桃花漫的暗桥为基础修筑堤防(后人称为六郎堤)兴建水利建设,让百姓不再为灾荒所苦,这六郎堤存在了千余年仍在发挥它的作用。杨延昭也陆续在三关之间修筑总面积高达一千三百余平方公里的地下暗道(后人称为宋辽古战道、引马洞、六郎藏兵洞),犹如一座地下长城,千余年来横挂在河北一地,守护着中原文明。

参考史料:

《杨六郎威镇三关口》河北人民出版社 1984年出版 赵福和李巨发等人搜集

《杨家将外传》河北少年儿童出版社 1986年出版 赵云雁搜集整理@*

看更多【杨延昭传奇】系列

责任编辑:王愉悦#