【大紀元2024年06月06日訊】(大紀元記者常懷仁、徐梓晴台灣台北報導)高檢署6日舉行「113年第1次毒品情勢分析及警示發布」記者會,與會者提到,目前我國的大麻查獲重量竄升,在去年約有2328公斤,而卡西酮類毒品自2017年後在新興毒品種類中是名列前茅,而後者對人體的危害有藥物成癮、急性中毒、死亡。

高檢署檢察官趙燕利表示,自行政院推動推動新世代反毒策略行動綱領以來,毒品查獲量呈現增加趨勢、毒品製販運查獲人數呈現先增後減的趨勢、毒品施用人數呈現減少趨勢、施用一二級毒品的初犯人數呈現下降趨勢。

趙燕利指出,去年我國的毒品查獲主要來源地以境外走私佔多數(約9成8),因為跨境物流的便捷跟隱蔽,空運快遞貨物跟國際郵件,是境外走私毒品最常使用的方式,查獲的件數也最多。此外,因為疫情解封,旅客夾帶毒品走私的件數,在去年達116件。

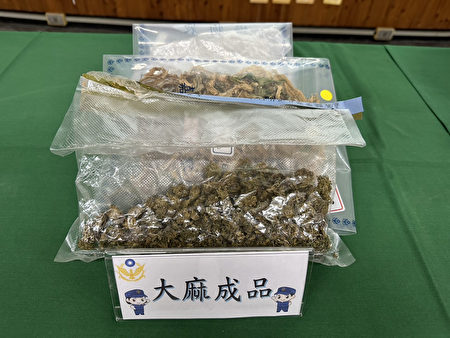

針對毒品風險示警,趙燕利說,大麻從2022年起查獲重量竄升,在去年約有2328公斤,原因可能與部分國家的大麻法令政策的鬆綁、國際交流頻繁、大麻為全球最氾濫毒品、合法化言論的鼓吹、重要他人影響、偏差觀念等有關。

趙燕利繼續表示,他們對照地檢署辦法大麻案件偵結施用人數後,研判仍有黑數未被發掘,原因跟族群特性有關,也就是施用大麻者大部分都沒有毒品前科、白領、經常出入大麻合法化國家、海外居住經驗者。

趙燕利接著提到卡西酮類毒品,他說,我國從1997年到今年的3月份,共檢出193種的新興影響精神物質,其中59種是合成卡西酮類,且合成卡西酮類毒品從2017年在新興毒品種類的前五位當中是名列前矛,其中「喵喵」自2019年後,佔新興毒品檢出件數為第一位。

針對新興毒品死亡案件,趙燕利表示,喵喵自2021年開始,檢出成分排序都是排在第一位;α-pihp(彩虹菸)是第三級毒品,屬於合成卡西同類,與其有關的死亡件數,在去年有9件,平均年齡都在30歲以下。

高醫大醫學院副教授林宜靜表示,合成卡西酮目前是在國內檢出最多,且成長最快的新興毒品,根據衛福部統計資料,今年2月來講的話,國內非尿液檢體檢出陽性件數有18616件,前三名為混用甲基-N,N-二甲基卡西酮及4-甲基甲基卡西酮(41.7%)、愷他命(10.9%)、4-甲基甲基卡西酮(8.6%)。

關於合成卡西酮的副作用,林宜靜提到,身體方面有心臟跳速過快、血壓上升、呼吸困難、噁心/嘔吐、體溫上升、腎臟損傷、橫紋肌溶解、痙攣/抽蓄。精神方面有幻聽、幻視、躁動不安、認知錯亂、譫妄偏執、暴力或自殘、焦慮、憂鬱。對人體的危害則有藥物成癮、急性中毒、死亡。

針對毒品的運輸、製造及銷售主要模式,刑事局毒品查緝中心副大隊長劉貞汝表示,主要原料從境外輸入(大陸)。分裝跟製造,案例當中多是犯罪集團會用租的房子或搭建鐵皮屋來製造分裝。銷售的話則是透過網路平台或結合公開的營業場所,其中卡西酮製毒工廠逐年增加,而混合式的毒品分裝廠從2021年的57件增加到2023年的138件。

關於混合式的毒品數量及主成分,劉貞汝指出,從刑事局受理的鑑定案件中,從2021年的約17萬件,到了2023年達25萬餘件,其中主要成分有4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮。

談到卡西酮類毒品常見外觀,劉貞汝說,主要是外包裝超炫,也可以提供客製化包裝服務,這對於吸收年輕人讓他們初步接觸使用,當然也讓他們產生好奇,引發他們的關注。

最後是關於戒毒與賦歸,高檢署檢察官黃冠運表示,他們會持續要求各地檢署,緩起訴附命戒癮治療作為施用毒品者重要及主要的方向。目前治療的比率為23.5%,也希望各地檢署設置觀護毒品助理員,針對被告會轉介到毒防中心,具更生人身分的則轉介到更生保護會各地分會進行輔導、銜接工作。

黃冠運提到,台高檢在2025年度針對更保人力的部分,希望能夠增加94人,將案件的人力比從現行的1比113.7,降到1比50,使更生保護會能夠提供更完善更周全的一些服務。

最後,黃冠運認為,施用毒品的個案,不再是以刑法矯治為主要目的,而是應該要讓其夠復歸社會,才是臺高檢下一個目標及挑戰,因此他們會注重,緩起訴附命戒癮治療的完成率,藉由完整的資料交接,不漏接的更保服務,提供施用毒品者一個窗口,讓其能夠遠離毒品。

責任編輯:鄭樺