【大纪元2023年06月17日讯】(大纪元记者林宜君纽约报导)“我感觉我在家中吃的每一样食物都有个故事。妈妈会说:‘喝粥(jook),这样你才能活得久’,或是‘喝冬瓜汤能修复你的气色,而且能让你的身子在夏天燥热中保持清凉。’”——《中华厨艺》(The Wisdom of The Chinese Kitchen)中如此写道。

为了记录第一代移民美国的父母才有的广东菜私房食谱,将传统中国饮食的智慧传承给下一代年轻华人,华裔美籍饮食文学作家杨玉华(Grace Young)放下熟悉的法国料理,一头栽入中国饮食文学的世界,至今24年。

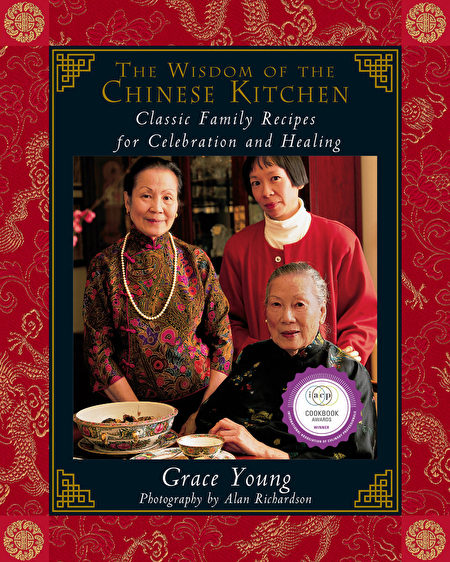

1999年出版的食谱文学《中华厨艺》,内容包揽了杨玉华家族的150道食谱与中国食养文化。甫一出版就获得了国际烹饪专业人士协会(IACP)食谱类评审奖。自此,杨玉华在美国华人饮食文学领域中展露头角。

她继而出版《镬气》(The Breath of Wok),将兴趣转向与美国人分享中式铁锅才有的“镬气”奥妙,而获得“炒菜大师”(Stir-Fry Guru)的美名。杨玉华家中的一口铁锅甚至成为全球最大的博物馆与教育研究机构——史密森尼学会(Smithsonian Institution)的馆藏物。

2022年,杨玉华在有“饮食界奥斯卡”之称的詹姆斯比尔德基金会奖(James Beard Fundation Award),获得了年度人道主义奖(Humanitarian of the Year)的殊荣。

杨玉华获奖的主要原因,是她为了重振华埠的餐饮经济而“投笔从戎”——从书桌前走到纽约最古老的“中国城”(Chinatown,广东人称“华埠”)街弄之中,实地勘察华埠餐馆的萧条,透过镜头下的画面与媒体的力量,让美国人在疫情中对华人餐馆与小商家投以更多的关怀与关注。

《大纪元时报》原本打算在5月“亚太裔历史月”期间,推出杨玉华的专访,并带读者一窥资深饮食文学作家最喜欢的5家华埠餐馆与必吃美食。但是作家在舟车劳顿后,身体微恙而不得不延后采访。

线上采访当天,杨玉华的语气谦虚却热情,即使家中爱猫有时会调皮地打断采访,这位知名作家都没有露出不耐烦的情绪,而是娓娓道来她受热爱下厨的双亲影响,自小耳濡目染地培养了对粤菜的喜爱。

少女时期,杨玉华受“美国版傅培梅”名厨茱莉亚.柴尔德启蒙,一脚跨进法式料理的世界⋯⋯

杨玉华没想过,她有一天会为了帮助疫情中的华埠餐馆与害怕成为偏见受害者的亚太裔美国人,而在既有的获奖饮食文学作家头衔上,再加上“社会运动者”这一称号。

像珍惜家人般地热爱华埠

3年前,纽约COVID-19疫情正值高峰期,曼哈顿的华埠出现大量餐馆倒闭潮,连当地最知名的宴会酒楼金丰(Jing Fong)都宣布停业,商圈核心的勿街(Mott St)空无人烟,宛如鬼城。

“我从电视上看到很多华埠餐馆因为疫情影响,很多人对中国餐厅有偏见,都不愿意上门,所以这些餐馆的生意变得非常萧条。我就觉得我得去帮助他们。”杨玉华说。

她成立“支持华埠基金”(Support Chinatown Fund),与社区青年组织“欢迎来华埠”(Welcome to Chinatown)合作,成功募资3万美元,为当地长者派送3000份餐点。

2020年2月底,纽约海报博物馆“Poster House”在策画有关中国近代发展的海报展览时,曾向杨玉华请益。当博物馆也不得不因为疫情限制关起大门时,杨玉华提议直接到华埠采访,让华人直接向镜头吐露他们在疫情中挣扎求生的心路历程。

最终,两方共同制作纪录片“冠状病毒:华埠的故事”(Coronavirus: Chinatown Stories),内容涵盖餐馆业者与小商家业者的访谈、华人社区在疫情中互助等主题,地点除了有纽约市曼哈顿华埠、布碌崙的“中国城”班森贺,还有马萨诸塞州波士顿的华埠。

“真的很感谢Grace,希望她能继续这样的善行!”班森贺社区中心“松柏之家”董事会主席李宗保(Don Lee)说,杨玉华帮忙他筹款给社区长者派送了近6万份免费餐点,还因此拯救当地的华人小餐馆。

餐馆老板从冷漠到交心

纪录片拍摄期间,有7成的餐馆因不堪生意萧条,在采访的隔天停业,也有业者不愿意狼狈上镜,而拒绝接受杨玉华采访。华埠粤菜老字号“合利”(Hop Lee)就让杨玉华的拍摄团队吃了闭门羹。

杨玉华回忆老板Johnny Mui不仅拒访,还要她离开。“他跟我说,现在都没有生意了,还要采访什么?”

即使被拒之门外,杨玉华仍不改初衷,她捐出为纽约城市大学亚裔校友会演讲的费用给合利,私下也多次入内用餐,与老板成为了交心好友。

为了让更多人了解亚太裔美国人在疫情期间受到的不公对待,杨玉华也在社群平台上发起“#LoveAAPI”(我爱亚太裔)的宣传活动。

对华埠与亚太裔的无私关怀,让杨玉华在2022年获得詹姆斯比尔德基金会的肯定,成为年度人道主义奖的得奖者。

同一年,杨玉华以文学成绩与对华埠的关爱,成为以美国传奇厨师茱莉亚.柴尔德为名的茱莉亚柴尔德奖(Julia Child Award)年度得奖人,并将5000美元奖金悉数分给全美5个关注华埠的亚裔组织。

美国电视主妇名厨的启迪

杨玉华之所以如此热爱华埠与饮食文化,根源于她身为美国广东移民第二代的生活经验。

“我的爸爸、妈妈非常喜欢自己下厨,所以我也跟着喜欢做菜。”杨玉华回忆道。但她小时候只是喜爱家人自制的广东家常料理,还不至于特地拜师学艺。真正带她走向专业料理人的启蒙者,是美国电视上的主妇名厨,也是电影《美味关系》(Julie & Julia)的主角——茱莉亚.柴尔德。

自小吃惯广东菜的杨玉华,第一次从茱莉亚.柴尔德在电视中主持的烹饪节目知道,原来牛肉可以做成勃艮第红酒炖牛肉,还有种甜点叫做舒芙蕾(Soufflé)!

她于是陷入这段“美味关系”,视茱莉亚.柴尔德为偶像,甚至写信给电视台询问名厨的布里欧许面包配方。

11岁的小杨玉华一拿到食谱就照做,“结果让全家非常满意”,而她也与“食谱”结下一辈子的情缘。

到了13岁时,杨玉华向蓝带名厨徒弟约瑟芬.阿拉尔多(Josephine Araldo),提出以免费帮忙洗碗换取上课的机会,正式学习法式料理。此后,她辗转在饮食行销机构“Time Life Books”任职,并参与出版超过40本食谱。

彼时,她已经离开西岸到纽约生活,少了与家人频繁互动的机会。有时得等到中国新年,杨玉华才有空回家与双亲吃年夜饭。

“每一次回家,家人总是为我准备最丰盛的佳肴。那时候,我才意识到,我把这一切当作理所当然,并没有把父母的手艺传承下来。”杨玉华说。

家族食谱里的情味与智慧

“在美国长大,道格拉斯(Douglas,杨玉华哥哥)与我表现得更像美国人,而不是中国人。我们的口味、嗜好,还有目标,都像是美国人。”杨玉华在《中华厨艺》中写道。

当家族同辈热衷吃汉堡却不懂做广东菜时,杨玉华意识到要让美国年轻华人走进传统中国料理的世界,只能从她自己开始改变——第一步就是保留家族食谱。

杨玉华向双亲讨教食谱时,鲜少谈论过去的父母,主动与她分享她以前不曾耳闻的有趣故事。

“起初我以为只是从家人那里得到所有我喜欢的菜的食谱,但最终却变成是我认识父母的一种方式。”杨玉华说,“因为在我成长的过程中,他们通常不会说太多关于他们在中国的生活,或过去的事。但在一起做饭时,他们会说各种不同的故事。”

原来出身上海的母亲在香港生活时,会在家中厨房里观察帮佣工作,而父亲早在40年代,就在加州旧金山的格兰德大道开了一间名为“Grant Cafe”的餐馆。

杨爸爸与杨妈妈妈在说故事的同时,还会回头找起老照片,与眼神充满惊喜的女儿分享。

《中华厨艺》曾提及,自共产党在1949年占领中国后,杨玉华的双亲与祖辈举家迁美。家中第一个长孙,也就是杨玉华的哥哥是在美国出生,祖父为他取名“念中”,盼望这位在异乡出生的长孙永远不忘记中国。

因此,杨玉华笔下的食谱从华人米食文化谈起,再到广东移民的思乡菜,还有家人耳提面命传统饮食的食疗价值,都是她对移民生活与家族历史的凝望。

责任编辑:郑桦