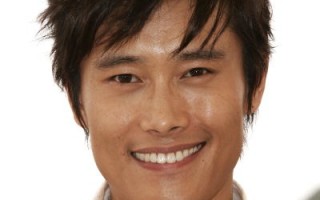

【大紀元7月14日訊】(中華網7月14日報導)李秉憲是最典型的那种韓國男人———少言、堅毅而勤奮,厚實得像韓國人吃飯用的大號石鍋。

他的背上,背負著很多十字架———父親的夢想、母親的生活、妹妹的前途,李秉憲極少徹底地為自己活著。但他從不抱怨這些責任,正相反,他似乎心甘情愿地決定背負它們一輩子……

孩子圈里的“老大”

1970年7月12日,李秉憲出生在一個小家庭。

做商人的父親,過著四處奔波腳不沾地的生活。李秉憲很少見到父親的面孔,偶爾收到父親從國外帶回的禮物,他就會興奮老半天。這丁點興奮,維持不了多久,又會被父親遠去的背影統統帶走。

在家里,媽媽和儿子最要好,媽媽說出的話,李秉憲沒有不遵從的。出門前,如果媽媽隨口說一句:“你的衣服不好看!”李秉憲會停下腳步,很當真地走到衣柜前面,一件件拿出衣服來試,旋轉360度展示,直到媽媽滿意為止。

逃開媽媽眼睛,李秉憲不會再打著“乖小孩”的旗號。他是孩子圈里的“老大”,居民區里有一大群孩子,跟在他屁股后面玩“警察抓小偷”的游戲。

夾在一群小蘿卜頭里面,有個挺標致的女娃娃,那是小李秉憲8歲的妹妹李恩姬,家里面的另一個寶貝。她的眼睛里,似乎只有哥哥的衣角,只要哥哥走到哪里,恩姬就一定在10平方米范圍之內。

愛泡電影院的夢想家

李秉憲從小迷戀電影,是無來由的固執迷戀。

他4歲就喜歡“泡電影院”,看電影聚精會神到成年人不能想象。有一次,李秉憲接受采訪時透露:“我小時候真的很愛看電影,最夸張的一次,因為舍不得在電影放映中途去尿尿,就一直憋著想等電影演完。銀幕上“劇終”字幕一打出來,我朝著廁所狂奔,誰知已經來不及了,奔到一半我就尿褲子了!”

高中時候,李秉憲開始夢想當電影導演。某個青少年影展征集作品,他寫了一個青春愛情劇本,興沖沖地准備應征。

等他跑到出租店要租攝影器材,卻被租費后面長長的零嚇坏了。回到家里,李秉憲跪在地上,向父母籌集這筆“開支”,被爸爸媽媽臭罵了一頓,最后只好打消了念頭。

直到大學畢業,李秉憲才又拾起當年的夢想,放棄法語系學位重新回大學進修表演。

背負10億債款的孝子

1996年,李恩姬18歲,她憑一張出塵美麗的臉,獲得韓國小姐桂冠。

這時,李秉憲在藝人圈子里已小有名气。1991年,他完成藝人班培訓后,順利踏入韓國著名的電視台,4年捧了3個“韓國年度最佳男演員”的獎座。

被一團幸福圍繞的李秉憲家,并沒有預料到一年后的災禍。1997年,李秉憲的父親投資東南亞建筑公司失敗,客死异鄉。

從小把父親當作惟一偶像崇拜的李秉憲,乍听到這個消息,差點崩潰在拍攝現場。父親沒留給李秉憲快樂的童年記憶,卻把10億韓元的債務包袱給了儿子,還有供養一個家庭的責任。

李秉憲二話沒說,一把攬過所有的欠條,以他一部電影4億韓元的身价,債務不算最難的關口。

“他很急于還債,片酬和定金一拿到手,很快就存到銀行里,不買車、不買房、不買衣服,不浪費一點點!”李秉憲的經紀人事后回憶,“以至于大家有個錯覺,李秉憲是個很小气的人!”

几年后,李秉憲還清債務的那天,興奮地約了影迷聚會,打開荷包請他們吃冰淇淋。事情水落石出,他頭上“吝嗇鬼”的名號,才換成了“孝子”。

爸爸:我在醫院和您的墓前對您說話,現在以最平靜的心情寫下來。您知道,我是您的儿子!我會比您在世時,更細心地照顧母親和妹妹。未來的路也許會更艱難,你也可能會嫉妒我的成就,而我只是不斷地祈禱,爸爸,但愿你到一個更好的地方。我愛你……

什么是我心中的最痛呢?

爸爸,你應該有很多話想和我說;而我,也有很多話想對你說,如果你听過這些話,心情也會得到安宁。但是,你已經是失去意識狀態了,我沒机會再說了……這是我心中的最痛。

在最后的一刻,當護士告訴我,他過世了。我只要求和父親獨處,我不确定他是否還能听到我說話。第一次,我和父親說話的時候,哭了快20分鐘。事實上,我覺得我的肩膀變重了,因為,如今的我,只剩母親和妹妹,只有她們兩個了。無論如何,我要變得更堅強,特別是,不能讓她們看到我的脆弱……當我哭泣時,我會咬緊自己的牙根,克制淚水不讓它落下。唯有与父親共處,我才能放聲哭出來……

當棺木放下時,母親和妹妹難過得抱頭痛哭時,我壓抑住奔涌的淚水。當她們轉身离開,我獨自在父親墳前,一遍又一遍哭泣…… (E視网)(http://www.dajiyuan.com)