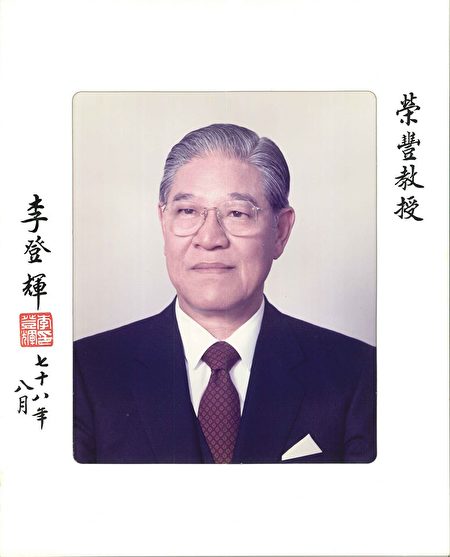

【大纪元2020年08月01日讯】前言:当获知李登辉总统过世的消息,虽知这是迟早要面对的一刻,但情感上还是百般不舍。昔日跟随他的种种画面,瞬间浮上脑海。这些情境彷如昨日,但一切已成追忆。我曾有幸追随李总统4,000多个日子,有机会对他处理国政做近身的观察,谨以此文纪念一位给台湾带来民主与多项资产的总统。

一、初识李总统

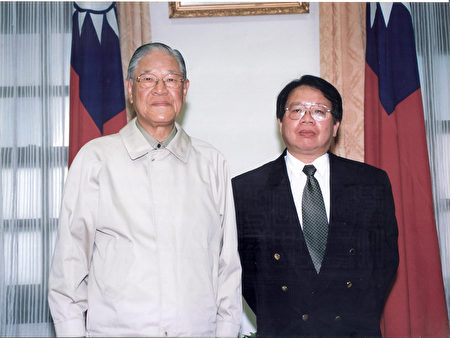

对我而言他是长官,更是人生中的贵人与导师。1988年1月13日李总统接任大位,9月总统幕僚团开始运作,我被招募成为大陆小组成员,而得以初识李总统。刚开始由于我个性内向,所以除了和他初次见面的自我介绍,以及专业报告外,和他鲜少双向互动,彼此也缺乏近距离认识。其后他获悉我是最早进入北京、温州、珠江三角洲……等地,进行田野调查的学者,才开始对我有些印象。

二、要具体行动方案,不要标语口号

第一次对他有较深印象是1988年底,他在台北宾馆设宴慰劳幕僚团成员。晚宴开始前,照例总统有个讲话。让我惊艳是内容没有官样文章,而是分享他在农复会、政务委员的经验。最后要我们熟读胡适1928年所发表的“名教”一文,他颇认同胡适对中国社会,习于将做不到的事,写成标语、化为口号,来取代行动的观察。希望我们给他的建议方案要具体可行,不要口号更不要标语。

三、政治家的前瞻与高度

1990年我从中经院借调到总统府,和李总统在不同场合互动的机会渐多,对他的治国理念、蓝图也有了更深刻认识。

政治家的战略高度与前瞻眼光,首先表现在能审时度势准确掌握民心,选出驱动力(Driving Force)最大的改革切入点 ;其次是改革一旦启动,能坚持理想排除万难,毫不妥协的完成目标。

总统是国家战略制定者,所以评价一位总统,首先看他执政愿景,是否符合上述条件。其次看策略执行层次,能否处理既得利益者的阻碍,完成改革目标。

四、李总统的执政愿景──民主台湾

记得天安门事件后不久,有个机会向李总统报告两岸转口贸易,以及双方渔船走私的调查结果。

报告结束后,他问我有无问题?我问两个最关切的问题:一是他会怎样处理统、独问题?二是他要把台湾带往哪里?

他回答:“不会处理统、独问题,因为没条件。不只我这一代,到你们一代都不具备这些条件,不要浪费时间在这方面争论”。……“记住!我最重要是实现台湾民主化”。他还强调经济上台湾早已不是Banana Country,只有民主化才有前途。这段短短的对话,描绘了他主政的愿景图像──民主台湾。

事实证明,民主化是联锁效应最大的改革切入点,因随之而来的军队国家化,社会力解放所带来的务实外交、经济自由化、国际化的落实,以及透过对话来处理两岸关系,都会陆续排到日程上。

五、曲折的民主改革过程,留给人民最有力的防卫“武器”

台湾民主改革过程的艰辛、曲折,50岁以上台湾人,应记忆犹新:二月政争、野百合学运、终止动员戡乱、万年国会改选、总统直选与委任直选之争……等等,过程时而曲折,时而惊心动魄。

为顺利修宪,李总统对老国代一一登门拜会,他曾被某资深国代拒之于门外,在雨夜中“罚站”十多分钟才离开,这一幕真是令人难过得刻骨铭心。也有因民主化而失去既得利益者,在总统府前介寿公园的石头,用红色油漆书写:“国奴当道,亡国之兆”,羞辱李总统。

面对改革的种种险阻,李总统并没有退缩,他以基督徒的精神-“谦卑”、“冷静”、“忍耐”度过各项难关,终于完成台湾的民主化。

现在证明他留给我们最宝贵的资产,就是为台湾建立直接民主制度。尤其当我们看到港人面对“反送中”运动、“港版国安法”时,那种悲愤与无奈,更能明白李总统在政治上,为我们建构一个多么有力的防卫武器──民主制度。

六、为罹难飞行员掉泪,军队国家化与御敌于国门之外

国防建设方面,李总统就任不久,首先建立参谋总长任期制,让军中升迁管道畅通,以留住优秀人才。

其次随着民主化进展,军队国家化的立法,也陆续进行以回应民意。1998年9月唐飞以参谋总长身份,赴立院备询,迈出民意领军的第一步。2000年1月,立院三读通过国防二法,正式确立军队国家化、军政军令一元化、文人领军的制度。

在建军备战方面,李总统主张善用海峡天险,持续更新机、舰装备,刻不容缓。尤其空军高空拦截机F-104已老旧,蒋经国总统虽努力向美争取高性能战机,但始终没成功。每当战机失事,李总统探望罹难飞行员眷属时,总会难过到掉泪!认为让飞行员拥有先进战机,三军统帅责无旁贷。

1992年8月中,李总统请宋楚瑜先生担任密使赴美,持李总统亲笔信拜会副总统奎尔,要求购买战机。9月3日布希总统正式宣布出售150架F-16 战机给台湾 。当天我正好在北京与(中共国家主席)杨尚昆主席会面,他特别针对此事,要我们转告李总统:“你们从美国买F-16战机,没有必要嘛……不过台湾外汇多,你们的钱要怎么花,我们也管不着”。

多年后有位中共前高干,和我见面时有段评论,他说:“李先生主政后,民主化不只让统战难度增加,而且透过国、共谈判完成统一也越来越不可能;另外强化海、空军御敌于国门之外,要比决战滩头高明得多”。

七、务实外交走出国门,对“台湾总统”称呼,不满意但可以接受

随着民主化带来社会力解放,企业与民间要求走向国际的呼声,就成为外交与经济新课题。面对这项新课题,李总统希望国际社会,将台湾经济实力与主权争议,区别看待并采取务实作法。

1989年3月李总统接受李光耀总理邀请访问新加坡,即是对务实外交的尝试。他很清楚1971年后,中华民国就很难在国际上被公开称呼。所以当被称为“来自台湾的总统”时,他表示“虽不满意但可以接受”。

新加坡之行开启了务实外交,但其决策过程充满了新、旧外交思维角力。1988年底,李光耀正式邀请函由外交部转呈总统时,传统外交思惟的总统府秘书长,在草签公文上竟建议李总统婉谢。后经总统办公室亲自过问,新加坡访问才得以成行。此后李总统曾先后访问过:菲律宾、印尼、泰国、约旦、美国……等无邦交国。

在务实外交带动下,民间尤其是企业界在各国丰富的人脉,也协助政府开拓了各种实质关系。其中又以台、美、日直接沟通机制最为可观,不只各方参与人员位居历届政府要职,产生影响也最为深远。

经济国际化方面,1989年5月郭婉容部长,出席在北京举行的亚银年会,是搁置主权之争,落实经济国际化的第一步。其后台湾积极加入国际经济组织:1991年以“中华台北”名义加入APEC,1992年以“台、澎、金、马个别关税领域”名义,申请加入GATT。1995年GATT改组为世界贸易组织(WTO),我国开始与各会员国展开入会双边贸易谈判,最后在2002年1月正式成为会员国。

八、李总统带头买科技股,拍桌保证稳定供电

国内经济方面,台湾以IC为主体的技术密集产业,在蒋经国总统时代,下游封装、测试已有坚实基础,中、上游IC制造与设计,则正处于萌芽阶段。

1980年台湾第一家积体电路制造商“联华电子”成立,首创政府研发机构技转民间企业模式。而为完善台湾IC产业结构,促进专业IC设计产业发展, 1987年成立了台积电。所以1988年李总统接任大位时,整个IC产业正要往中、上游的制造与设计发展。

李总统十分重视高科技产业发展,政府分别在1988、1990年陆续推动“微电子技术发展四年计划”与“次微米制程技术发展五年计划”,让台湾正式进入8吋晶圆时代。1994年更由后者衍生出第一家具研发与量产DRAM实力的“世界先进”公司。1996年政府持续推动“深次微米制程技术发展五年计划”,研发12吋晶圆0.25-0.18微米制程技术。

到2000年李总统卸任时,台湾IC产业已呈现以下面貌:

(一)技术能耐紧随世界先进水准,平均落后约1~2年。

(二)科学园区内,完整的上、中、下游产业结构与周边产业,形成高密度产业群聚。

(三)技术型态包含:超大积体电路设计、高密度晶圆代工、高接脚(Pin)的封装与测试。

在李总统主政期间,随着民主化与自由化进展,政府在高科技产业扮演的角色,也从主导者、赞助者,甚至伙伴关系淡出。他认为就长期言,健全股市让民间丰沛资金投入科技产业,远比租税优惠措施重要。所以他曾在媒体公开表示,他用储蓄购买了某指标性科技公司的股票,目的即在鼓励民间资金投入。

另外,他认为民间科技产业已经茁壮,政府主要任务是提供企业所需的基础设施,让其经营无后顾之忧。就此角度,台积电董事长张忠谋曾谈到1997年他跟李总统讲跳电的问题。李总统拍了一下桌子说:“假如政府还是不能够供应给你可靠的电源,那我们这个政府要来干什么”,张忠谋表示他非常敬佩这种态度。

台湾半导体产业,历经蒋经国总统时的奠基,在李总统主政时茁壮。美国学者艾迪森(Craig Addison)曾以“硅盾”,来形容台湾半导体实力,已成为最有力的安全屏障。

九、支持政院推动全民健保,避免人民陷入残酷的人性考验

在社会安定方面, 1986年蒋经国总统曾决定,2000年为全民健保开办目标年。1988年李总统执政后,为完成经国先生遗愿,在1988~92年间相继进行全民健保实施细节规划。1992年郝柏村院长指示提前办理,但未明定实施时间;继任的连战院长指示提前到1994年办理。

记得1994那年,有多件情报显示解放军蠢蠢欲动。有天李总统要我到他寓所讨论此事,讨论时间有点长,李武男总管进来书房提醒他,后面还有行程。

讨论结束前,李总统提到待会儿是他的医界老友,带着台湾医界大老们来关切全民健保问题。他说:“连战院长现在面对的是立法院,我这边则是台湾医界的压力。我的观念是救个人,等于救家庭,也是救社会。一般家庭,只要有人中风或罹癌,甚至慢性病,就会让家人陷入倾家荡产与救至亲间的挣扎,这是对人性很残酷的考验”……“我等下会劝医界牺牲一点,帮助政府建立全民健保,这样台湾社会才能安定,我相信台湾医生都很有爱心……”。

在李总统的拍板定案及全力支持下,连内阁与立法院,终于在1994年7月完成全民健保立法,1995年3月正式实施,成为今日台湾社会稳定的基石。

十、政治上终止动员戡乱,开启两岸对话;经济方面戒急用忍分散风险,留下资金发展高科技产业

终止动员戡乱体制,是台湾民主改革的第一步,这除了将国会选举权还给人民外;在两岸关系的意涵,是我方片面终止敌对态度,但此举也可能带来门户洞开与中共操弄统、独之争。

为避免统、独争论干扰民主改革进程,李总统颁布了两岸统一有条件、有阶段,但没有时间表的“国家统一纲领”作为防火墙。记得成立国统会时,外界一片哗然,尤其刚参加国是会议的开明派人士,更是激动。当我向他报告外界对国统会的反应时,他很淡然说;“没有国统会,民主改革就会跛脚,但现在无法解释清楚,你可以去邀老康来参加国统会,他会了解我的作法”。

后来康宁祥参加了国统会,并对国统纲领积极表达意见;1998年更以国统会委员身份,参加二次辜、汪会谈。

此外,李总统基于了解对岸政情发展的需要,以及有鉴于当时“密使满街走”乱象,容易造成双方误判,而干扰到民主改革进程。他针对解放军、中共元老,以及邓小平指定接班人,建立了三条秘密沟通管道。此后随着民主化进程,逐步让沟通管道制度化,并接受民意监督─往后的辜、汪会谈,海基、海协的制度性协商,皆滥觞于此。

两岸经济关系,主要系随着中国经济改革进程,而动态发展。1984年以前,中国经济改革重点在农村生产承包责任制。这项改革带来农村剩余劳动,与消费品需求增加。加上沿海开放以及珠江三角洲、经济特区,陆续开展来料加工,使得两岸经香港转口贸易金额大增,而且以中间原料为大宗。

在消费品方面,两岸主要是透过渔船走私,交易的消费品琳琅满目;我方渔民“输出”:手表、雨衣、注射针筒、成衣、廉价化妆品……等,“输入”则以鱼货为主,少数非法走私枪械、毒品。

1984年之后,随着中国城市经济改革及沿海进一步开放,带动了台商投资中国热潮。针对这波台商热,在李总统指示下,行政院在1990年7月颁布“对大陆经贸政策原则暨具体办法”,目的在保障国家安全,疏导部分台商到东南亚。其中重要者如:

(一)降低企业外移压力;短期开放更多金融商品,吸收社会泛滥游资;中长期则改善投资环境,留住诸如:技术密集、钢铁、机械、石化……等主力产业。

(二)引导部分外移企业到东南亚,缓解台商大陆热。

(三)针对赴大陆投资台商产生的外部性(Externality)效果,随国会改革废除职业团体代表,同时要求政府主管机关,严格监督民间团体按民主原则产生理、监事,目的都在使中共不易收买代言人。

1994年中国进行三项关键性改革,奠下日后中国崛起的基础:

(一)放弃中央计划指令经济,改采“社会主义市场经济”制度,这将产生一个可以期待的中国国内市场。

(二)人民币并轨后大幅贬值,使其劳动密集产品在国际市场具竞争力,奠定了“世界工厂”地位。

(三)实行分税制,地方税收55%上缴中央,使得中央政府有财力取代外资,独揽铁路、公路、机场、电站……等基础建设与营运。

在上述背景下,1996年9月14日李总统在台湾经营者大会提出对大陆投资,要“戒急用忍,行稳致远”。经济部随后颁布“在大陆地区投资或技术合作许可办法”,明确界定:“高科技及基础建设禁止,单一投资在5,000万美元以上项目专案审核”,基本上这是一个依风险分级管理的做法。

换言之,对运用中国廉价劳动加工出口的中小企业,因人民币贬值,加上灵活经营的特性,几乎没有风险,所以完全放开管制。至于以中国内陆市场为主的投资,使用的台湾资金、外汇不但金额大,而且风险较高,所以采专案审核方式。

禁止高科技投资大陆,主要系考量其技术移转自政府研发单位,且是我方主力产业。而基础建设不但投资期长,而且容易与高科技产业竞逐资金与外汇,且分税制后大陆基础建设将由中央政府垄断与经营,风险最大,所以一律禁止。

稍嫌遗憾是,此一政策因使用“戒急用忍”一词,在当时被误解为全面禁止赴大陆投资,而忽略其依风险等级管理的本意。尽管如此,正因有此政策,才让台湾在一片大陆热中,保住了诸如:高科技、机械、钢铁、石化……等主力产业。由于两岸经济关系,本质是随中国经济变化动态发展;现阶段反倒是企业界主动落实“戒急用忍”与南向政策!

十一、对李总统的近身观察

(一)面对国政夙夜匪懈,提早布局治国如烹小鲜。

我从小唱国歌对艰涩难懂的“夙夜匪懈”一词,总是一知半解。直到近身观察李总统,终于明白是指国政24小时,不可有一刻松懈。

但他总是举重若轻,治国如烹小鲜。主要是他处理国务目标明确,审慎布局后果决行动。他对幕僚每季提供的“台湾/中国/美国未来事件表”、“未来情势研判报告”等,都会仔细阅读。如有必要则善用国安会提早布局,因此国安会常被戏称时钟比各部、会快2-3年。以1996年的台海危机处理为例,1995年10月2日,针对隔年三月的第一次总统直选,李总统要求幕僚及国安会做好应变计划。 11月8日幕僚人员研判对岸于隔年3月5日宣布在台海军演的概率极高。1996年2月1日,幕僚完成应变计划草案,李总统批示2月7日召开高层会议,确立应变计划。

由于提早布局,在我方冷静因应下,李总统以高达54%得票率当选第一届民选总统。中共在企图未能得逞后,不得不以“军演从来不是为影响某人选情,是为了打击台独势力”、“美国航母被解放军潜舰吓退100浬”的文宣,作为下台阶。

(二)重视田野调查,以及统计数字。

李总统认为处理国政不能“差不多”,一定要有统计数字或坚实的调查作基础。他曾和我分享在农复会的农村调查经验,与在爱荷华大学田里,测量、统计各品种棉花纤维的往事。他还建议我阅读后藤新平在台湾所做的“台湾旧惯调查”报告。

他颇认同后藤“用脚做研究”的精神,也同意其观点,即:“一般人民生活中不一定遵守成文法,反倒是许多长久演化而成的旧习惯,才是规范人民行为的真正准绳。如不了解旧习,就不能指望政策会顺利推行”。

(三)重视沟通,善于倾听反对者的意见。

1988年520农运过后,李总统立即要幕僚及民间友人到农运领袖及重要干部处,倾听意见;并由幕僚、农业专家、农委会等,针对诉求研究解决方案后,请农运人士到他寓所用餐并亲自沟通。

针对农运人士关切的问题,他依:可马上办理、必须编列预算,以及有待立法通过等三部分,来回应诉求。餐后李总统亲自陪他们在寓所外的草坪喂羊、闲聊,并提议农运人士赴日、韩考察农业及农民组织。

(四)热爱学习,随时追求新知识。

李总统曾谈到担任政务委员期间,参加时任行政院长经国先生主持的会议时,会预先将模拟的会议结论写下,最后再和经国先生的裁示比对。刚开始落差很大,经过一段期间的学习,差异已经不大。

我问他落差在哪里?他说:“刚开始,我只是单纯地从专业角度考虑,而忽略该决策所涉及的政治与社会…等面向的因素”。

另外,有天下午他突然问我,你懂混沌理论(Chaos Theory)吗?我说我不懂,他略失所望问:“那你懂哪些有趣的数学理论?”,我介绍了我和费景汉教授如何使用线形图(Liner Graph)理论来建构中国经济模型,以及运用拓璞(Topology)原理分析情报。他听得饶有兴趣,要我帮他找一、二本这方面的入门书给他。

(五)孰悉台湾国情。

由于他当过政务委员、台北市长、台湾省主席,加上在农复会丰富的田野调查经验,所以对台湾各地风土人情、地方病、产业分布、历史典故了若指掌。有次陪他南下高雄,在专机飞过桃园上空时,他特别考我,为什么桃园是埤塘最多的地方,到底有多少埤塘?大致如何分布?真把我这桃园人考倒了;最后他从地形、年雨量分布、河流、土质等特点,如数家珍的告诉我答案。

十二、特殊的人生际遇成就大格局,为人民留下丰富资产

李总统由于特殊的人生际遇,拥有看似乎集矛盾于一身的丰富阅历:“南人北相”──身高183公分的南方人,讲流利闽南话、日语、英语的客家人;是曾参加过中共外围组织的中国国民党主席。道地的台湾人,却是虔诚的基督教徒;在日本、台湾受教育,又是留美的康乃尔博士。

22岁以前是日本人,对中国满怀憧憬,实际和中国只有在青岛惊鸿一瞥的接触,日后却受蒋经国栽培,成为中华民国总统。

他这一生特殊的际遇,成就了他的大格局──眼光前瞻、有战略高度、用人涵括各政治光谱;因此留给台湾人民丰富的资产。

[本文感谢前总统办公室主任 苏志诚先生提供资料与斧正,文责由作者自负]

本文由国安会前副秘书长张荣丰授权转载

责任编辑:于嫚