【編按】《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年)。是中國古代一部綜合性的科學技術著作,作者是明朝科學家宋應星。書中記述的許多生產技術,一直沿用到近代。先後有日、英、德、法、俄等譯本。全書分為上中下三篇十八卷,並附有一百二十三幅插圖,描繪了一百三十多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。特分節刊登,以饗讀者。

衣料第二‧麻衣

苧麻到處都可以生長。其種植有播種和分根兩種方法(在安徽貴池地區每年將草糞壓在苧麻根部,讓麻根順着壓土而長高。廣東的青麻是將種子撒在田地,長得很茂盛。)苧麻有青、黃兩種顏色。每年有收割兩次、也有三次的,織成夏天用的衣服和帷帳。

苧麻剝皮後,最好在陽光下晒乾,否則見水就爛。將麻皮撕破時,要用水浸泡,但是只能浸泡二十刻(五小時),浸久時不撕皮也要爛。苧麻本是淡黃色的,先用稻灰、石灰水煮過,再經過流動的水漂洗,晒乾後就成為白色。

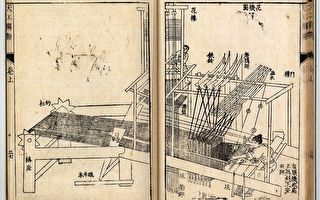

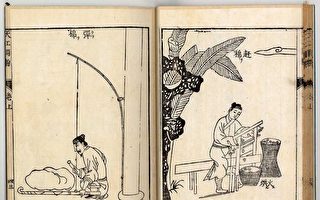

紡苧紗的人用腳踏紡車,一名熟手女工可抵三人。但是要撕裂麻皮,一天只能得四、五銖重的纖維。織苧麻的機具與織棉相同。縫布衣的線和作皮鞋的串繩,都用是苧麻搓成的。

葛是蔓生的(豆科藤本),其纖維長度比苧麻還長數尺。用剖析得很細的葛纖維所織的布.十分貴重。還有一種苘麻(青麻,豆科藤本,苘讀請)所織成的布較粗,最粗的布用作喪服。

即使是苧布,也有很粗的,漆工用它蘸灰擦磨漆器.而宮內用它作火把。

還有一種蕉紗,福建地區的人取芭蕉的韌皮,破析、紡織而成;輕細之甚,不值錢也不結實,不堪作衣服。

原文

【天工開物】乃服第二卷‧夏服

凡苧麻無土不生。其種植有植有撒子、分頭兩法(池郡每多以草糞壓頭,其根隨土而高。廣南青麻,撒子種田茂甚)。色有青、黃兩樣。每歲有兩刈者,有三刈者,績為當暑衣裳、帷帳。

凡苧皮剝取後,喜日燥乾,見水即爛。破析時則以水浸之,然只耐二十刻,久而不析則亦爛。苧質本淡黃,漂工化成至白色(先用稻灰、石灰水煮過,入光流水再漂,再曬,以成至白)。

紡苧紗,能者用腳車,一女土並敵三工。惟破析時,窮日之力只得三、五銖重。織苧機具與織棉者同。凡布衣縫線,革履串繩,其質必用苧糾合。

凡葛蔓生,質長於苧數尺,破析至細者,成布貴重。又有苘麻一種,成本甚粗,最粗者以充喪服。即苧布,有極粗者,漆家以盛布灰,大內以充火炬。又有蕉紗,乃閩中取芭蕉皮析緝為之,輕細之甚,值賤而質枵(音消),不可為衣也。#

──轉自《新三才》

點閱【天工開物】相關系列文章。

責任編輯:王愉悅