【大紀元2021年05月21日訊】

前言

您或許會認為這標題好像有點兒「玄」,難道就這兩個阿拉伯數字,也可以擠出一堆故事嗎?

是的,因為這兩個看似簡單的阿拉伯數字,隱身在我們高科技的「數位世代」裡,幾乎是無所不在,也已成為科技上的「邏輯應用符號」,其實質上的意義,遠遠地超過了它們原先所代表的「數值」。

這是一篇偏向於描述「數位科技」的文章,我身為退休的「數位工程師」,浸淫其中達半世紀之久,歷驗了不少「0與1」的故事,就在這兒與讀者分享其中之一小部份吧。

由於這篇文章是寫給普羅大眾看的,我儘量地用「非科技」的方式「揮毫」,文字上力求「淺顯」。所以在科技專家們之眼中,難免有「班門弄斧」之嫌。再者,內容中也僅討論到龐大的電子工業領域中,我比較熟悉的那一小部份,難免會給未提及的其他電子領域的專家們,一個「以偏蓋全」之印象,還望海涵。

我們在日常生活中遇到的「0與1」

處於這「數位世代」的21世紀,我們(尤其是年輕的一輩)不自覺地充分享受著這社會上五花八門的3C產品(手機Cellular Phone、消費者電子產品Consumer Electronics、與電腦 Computer)之際,大概很少有人會聯想到,這高科技的「數位世代」,其起源與基本概念,不過是些簡單的「1」與「0」之組合,與其所代表的「邏輯意義」而已。

這原本是阿拉伯數字中的「1」與「0」,於古典邏輯學中,早就被規範為「是」與「非」的符號,在21世紀科技革新浪潮下,它演變成「數位工業革命」中,那獨特的「二進位數學Binary Math」之基石。除了原先的「是」與「非」之外,它們還代表著涇渭分明的「開」與「關」,「上」與「下」,「有」與「無」,「左」與「右」等眾多相反詞。

在我們的日常生活中,這「1」與「0」也幾乎無所不在。例如許多家庭電器中,已開始在使用「1」與「0」來標示電源之「開」與「關」。當駕車在自動化的紅綠燈前停下來時,您可曾想到那交通誌號的控制器就是廣泛地「數位工業革命」之一環?呃,我可沒在這兒「蓋」你,如何設計「自動管制交通誌號」,是我五十年前在成功大學電機工程系唸書時,那「邏輯設計」教科書中之一章,而且還是最基本、而且實用的一章。

當然,在這「數位工業革命」的世代,還有其他數不清的「0與1」例子,它不僅隱藏在你日用的3C產品中,也充斥在天上飛的(飛機),地上跑的(汽車)與水中「游」的(輪船)交通工具裡面(當然,我在這兒講的只是它們的操控部份而已)。「0與1」不但簡化了交通工具的傳統操控方式,也「順便」自動化了許多產品之設計與製造過程,省卻了昂貴的人工,產品的價格則更趨低廉。

還有,當你去超市或是百貨公司「瞎拼」時,那些看起來雜亂無章,用以標示產品的「二維碼」或「條紋碼」,全都暗藏著「0與1」之組合,當它們被掃瞄進入手機或是收銀機內時,程序上大幅簡化了零售商與消費者之間的互動。而當你掏出信用卡付款時,信用卡上的資料也以「0與1」之方式傳給銀行,在核實你有沒有超過信貸的上限之餘,也同時保護了你的信用卡,使其不容易遭盜刷。

在進一步介紹這「數位工業革命」之前,不妨讓我們來看看它的起源吧。

「邏輯設計」之起源與「二進位數學」

一般而言,這「1」與「0」應該是腦神經的直覺反應,普遍存在於世間有「腦」的生物中。即使像蚱蜢一樣的昆蟲(具有簡單的腦組織),當你想用手去逮捕它時,它會立即覺察到「危險」,得趕緊跳開「以策安全」,這判別「危險」與「安全」就是它的「1」與「0」之自然邏輯反應,是咱們有「腦」之生物與生俱來的。

隨著文明之進展,人類把對「1」與「0」之認知,定位為「邏輯學」,並將之擴展為獨特的「二進位數學」。有些專家認為在西元第一世紀時,就已出現「二進位數學」與「十進位數學」並存的現象。但是之後的千餘年間,由阿拉伯數字所組成的「十進位」,絕對是數學界的主軸。

「二進位數學」就這樣沉睡了多年,直到十八世紀初,才出現一位名叫 Leibniz 的德裔科學家,對「二進位數學」做了深入研究,於1703年時提出的一篇具有革命性之應用數學論文 Explanation of Binary Arithmetic,這才將「二進位數學」推入了實用之階段。Leibniz是位偉大的思想家與發明家,他在哲學、數學、物理等之廣泛領域上,都有傑出理論與貢獻,影響後世甚鉅。

Leibniz與舉世聞名的英國科學家牛頓是同一時期的人物,他們兩人在「微積分」上之共同研究,也奠定了「微積分」成為日後科研基礎數學之地位。他與牛頓對後世之貢獻其實不相上下,只是因為牛頓曾偶然坐在蘋果樹下打盹,被掉下來的蘋果砸到腦袋,被激出「地心引力」之靈感,在科學領域上之知名度較高而已。我要是沒有涉足「二進位數學」,沒有讀過Leibniz這篇論文的摘要,大概不可能知道他的大名。後世的電腦專家們推崇他為「數位電腦之父」,實不為過。

由一篇遭封鎖的論文來看「0與1」的簡單邏輯

講到「論文」,像我這「實事求是」的退休工程師一般,曾在歐、美各大學研究所「苦」讀過的留學生們,應該都寫過論文的。在攻讀碩、博士做研究時,將其成果寫成「論文」,不但是各研究所之「必修」科目,也應該是讓其寫作者畢生引以為傲的成就之一。

所以說嘛,你要是像Leibniz一樣,寫了一篇「論文」,尤其是當你聲稱該論文是經過博士論文審查委員會通過(包括口試),且由各審查委員簽名認證的,就該將那論文公諸於世,若是其中有什麼「讜論」,不但讓後世有所得益,晚輩們還可以引述其出處,讓您留名千古呢。

近來,台灣發生一件令人瞠目結舌的怪事,某號稱具有博士學位的「政壇人士」,不知何故,竟以權勢將其博士論文列入「國家極機密」檔案,要嚴格封鎖三十年,禁止任何人翻閱,這簡直是古今中外學術界之超級奇聞。

讓我們對這事件做個判斷吧,它不也正是我們在日常生活中經常遇到的簡易「是非題」嗎?根據「0與1」的簡單邏輯,這博士論文若不是「存在」(1),就是「不存在」(0),絕對沒有其他的可能性。有論文寫作經驗的人立即就可以聯想到,這篇博士論文若不是有嚴重瑕疵,未通過博士資格認證,就根本上是篇「不存在」的論文。

在這場「論文門」的疑雲中,此「文件」曾短暫地被公開過,但又立即遭刻意封鎖,那疊號稱是「博士論文」的「文件」,已被抓出來的錯字就超過四百個,哪兒有可能通得過博士候選人資格委員會之初審(更別說是口試與複審啦),充其量只是篇草稿而已。

您想想,這論文若是真實存在的話,何需如此費盡心思地將其躲躲藏藏?驕傲地將之完整公諸於世,直接「打臉」所有的「造謠者」,還自己一個清白不就得啦?這樣毫無誠信的舉動,不是「愈蓋彌彰」還加上「愈描愈黑」,又是什麼?

根據我自己的經驗,一篇「正式的論文」不旦需要公開,且必然被裝訂成冊,還得至少存放於系圖書館、校總圖書館的書架上,與教育部(在台灣)的檔案中各一、兩份,以供大眾參閱。沒有可以任人翻閱的「博士論文」,又何來「博士學位」?這是我(您當然也可以)用「膝蓋」想出來的邏輯結論。

搬出這事件來討論,不過是想給你一個「0」與「1」的邏輯範例,它確實存在於世間各個角落與各度空間。思維與判斷一件事的「真」與「偽」,根本不需要啥高深學識,一般人只要稍微參考其來龍去脈,配以簡單的「直覺」,即可立辨其真偽。

所以由「0」與「1」衍生出來的數位電子產品的「邏輯設計」,原則上都是由設計者(工程師或程式師們),在制定產品規格後,用上段所述,以「簡單的直覺」判斷,所發展出來的一門工業技術,任何看似複雜的數位電子產品,其設計原理都是這麼簡單且直截了當。

也就是因為「邏輯」之理論十分單純,讓芸芸眾生都有參與之機會,全世界應該有上億直接與「數位革命」相關的工作者(在不同的領域裏),俗語說「三個臭皮匠,勝過一個諸葛亮」,何況有億萬個臭皮匠的「集思廣益」,才讓這個新「工業革命」發展得如此神速,將其稱之為人類的「大躍進」時代也絕不為過。

「大躍進」?呃,我說的這個「大躍進」,與毛澤東搞的那個「大躍進」可是同名而完全不同質的,毛澤東是不學無識地在惡搞「土高爐煉鋼」,掐住全國農民的脖子替他盲目地「超英趕美」,迫使外行的農民們去築「土高爐」,浪費精力煉那沒價值的粗鋼,直接導致田地荒蕪莊稼欠收,是導致1959年開始,那「三年人為饑荒」之主因。根據聯合國教科文組織的最保守估計,這三年之間餓死(或不正常地死亡)了至少四千萬中國人,那可惡的毛澤東還居然還自比「秦皇漢武」呢!

那麼,想要判定毛澤東的「大躍進」到底是正確(1)、還是胡搞(0),不也就是最基本的邏輯判斷嗎?在這兒給你一點小提示,毛澤東的政策如果是正確的話,那鄧小平又何必搞什麼「改革開放」呢?跟著那「偉大舵手」的腳步,用「土高爐」去煉鋼不就「超英趕美」了嗎?鄧小平倡導的「改革」,就是直接甩了那讓人笑掉大牙的「毛澤東思想」幾個大耳光。毫無疑問地,那所謂「毛三十年政績」,是註定要遺臭萬年的!

「動腦筋、動手」的年少時代

講到我得以「恭逢其盛」地參與「0與1數位工業革命」之經過,還得話說從頭。

在台灣讀中學時,因為父親是軍人,每隔兩週(或是更久)才回家一、兩天,所以老哥與我得幫忙母親做些家事,老哥長我近三歲,當然「動手」幫忙的機會較多,我通常是在一旁打雜,邊看邊學。

家中有一台收音機,算是我們的重要「精神食糧」之一。在那個物質缺乏的年頭,收音機也算是中級奢侈品罷,不過那還是「真空管」的時代,打開收音機後得等上好幾秒鐘,才逐漸有聲音播放出來。我們眷村居民每天晚上的大部份休閒時間,就是圍在收音機旁打發的。那每小時播報一次的新聞,與悅耳的流行歌曲及精彩的中廣電台廣播劇,也是我揮之不去的許多童年記憶之一。

有收音機自然也就有「當」機的時候,通常是其中五、六個真空管之中的一個壞掉了,我父親就會打開收音機後面的甘蔗板,拔出那燈絲已經熄滅的真空管,到街上的「無線電行」去依型號買個新的換上。

您看,「收音機壞了」的下一步,是去檢查收音機內的那一個「真空管不亮了」,這不也也屬於「邏輯性思考」的步驟嗎?真空管「亮」了是「1」,真空管「滅」了是「0」,與我們現在所處的「0與1」的電腦控制的自動化世界,其「邏輯」成份是相同的。

這麼簡單的「0與1」修理方式,看著父親做了幾次後,我們兄弟倆自然很容易地都學會啦。中學時代,父親不在家時,類似這種不太專業的家庭修理,我們弟兄倆都能應付自如的。不過記得有一次我粗心大意,在取壞掉的真空管時忘記先拔掉收音機的電插頭,慘遭120伏特的交流電,或是線路中那幾百伏特的直流高壓靜電,給「電」得當場「頭毛豎立」,差點兒就靈魂出竅啦!

「做家事」也讓我們兄弟倆都養成了事事「靠自己動手」的好習慣(直到今日),家中大大小小的維修雜事,都儘量先靠自己做(當時家庭經濟拮据也是因素),除非完全超出自身能力,不然一定買材料自己動手搞,不輕率地花錢求人(更何況這年頭誠實的修理工人特別難找)。「靠自己動手」與「找人修理」,「省錢」與「浪費錢」,不也就是另類的「0」與「1」邏輯判斷嗎?

艱辛的大學前三年

小時候除了會修收音機(如果只是真空管壞了的話)之外,我還學會了修腳踏車,替母親解決縫紉機的小故障等、雜七雜八的家務事,就以為自己有著工程師的「天賦」,無視於在學校裡「理工」科目上僅勉強及格的事實,隨著當時之社會就業潮流,立志日後一定要當個工程師(電機或機械)。

通過競爭激烈但是非常公平的大專聯考,我如願以償地進了那「時尚」的電機工程系。哪兒知道這電機系會把我給唸得「死去活來」。中學時期,我除了數學還勉強可以之外,物理、化學都是在及格邊緣掙扎,之所以能以高總分考進電機系,全靠國、英文高分之提拉。以致四年之中的前三年讀得十分辛苦,用「灰頭土臉」來形容那些咬緊牙關,埋頭苦讀(因為實在沒啥天份)的日子,真是最恰當不過。但為「前途」著想,只有硬著頭皮撐下去,能夠四年畢業(沒有留級)已是萬幸。

當年電機系的同班同學之中,像我一樣以文科高分彌補理科之缺陷而「誤入歧途」的,就有好幾位,也都差點兒把「腸子」給讀「斷」掉啦!不過班上文(文科)武(理科)雙全之高手也比比皆是,好在電機系那時尚未細分成現在的那麼多的分支系,當我們選擇自己日後的電機領域與專長時,不必大費周章地「轉系」,只要選對了課就好。

如今台灣各大型高等學府,好像已經沒有單純的電機工程系了,由它所衍生出來的科系,至少包含有自動控制工程、微電子工程、通訊工程、電腦工程、電力工程、電子材料工程、人工智慧工程等,完全配合了這二十一世紀發展出來的「電子工業革命」。有些大學還乾脆將電機工程系改名為電機學院,其中包含了至少四、五個以上與電子、電機有密切關係的系所,將其獨立於工學院之外。

百年來,電機工程系在理論上之進展,與其技術革新之速度,十分令人吃驚。我有一位舅外公范新懷(外婆范新懿的親弟弟),是少數的民初北洋交大(日後分出來的幾個交通大學之原始學院)電機工程系第一屆畢業生之一,當年算是非常優秀的工程人才。不過電機工程系隨著科技之進展,學習項目也日新月異,舅外公若是看到我上世紀六十年代在大學電機工程系所使用的課本時,絕對會瞠目以對。就像我現在若是回到成功大學的母系,一定被學弟妹們學習的課目給愣住,這就是所謂的「科技代溝」罷。

講到「科技代溝」,我在成大的電機系就讀三年級時(1966年),上了兩堂名為「電子電路」的「重頭」必修課,頭一學期讀的是「真空管電路」,第二學期讀的是「半導體電路」,也就是電晶體(Transistor)與二極體(Diode)電路。

1969年到了美國,當場就一頭栽進積體電路IC(Integrated Circuit)中,那兩年之前在臺灣上的電子電路課,其內涵在美國已快成了「古董」級課程呢。喔,當然,半世紀前我研讀與使用過的第一代積體電路(在這兒說的只是其產品製造方式,其邏輯原理是不可能改變的),現在不也早就成為「古董」了嗎!

唉,要不是大四那年接觸到「0與1」,讓我在學識思考上完全「脫胎換骨」,我還真不知道我拿的這個電機工程學士學位有啥用處呢!

與「0與1」之初次「邂逅」

讀大四那年,是我人生之轉捩點,非常幸運地接觸到一門與電機系裡的幾科傳統重頭課,「電子學」、「電路學」、「電磁學」等幾乎毫不相干的「數位設計」,被兩位傑出的教授導入了一個奇妙的「邏輯世界」,不但沉迷其中,還一生依此為業呢。這兩位教授的大名是姚靜波與黃本源,他倆都算是開創我在「0」與「1」領域的啟蒙恩師。

姚靜波教授開的課是「交換機原理」,直接就將學生們導入了一個「0與1」的奇妙世界。簡單地講,0與1就是Leibniz研擬的「二進位數學」中所用之符號,世間所有的數目字,都可以用一連串的0與1表達出來,而「交換機原理」就是以「二進位數學」為基礎所發展出來的。我自小學三年級開始就已背得滾瓜爛熟的「九九乘法表」,與多年來習以為常的十進位數學,在「交換機原理」課程中,都得暫時擱在一邊。

這「邏輯設計」中不可或缺的「二進位數學」又是啥玩意兒呢?原則上,它比「十進位數學」要單純些,我在下面用淺顯的文字,簡單地描述一下它的基本組合原則。若您從事的行業與電腦無關,也許會覺得是在「霧裡看花」,不知我所云,那就完全跳過下面一小段吧,應該不會妨礙您繼續閱讀下去的。

「二進位數學」是以一連串的「0」與「1」組合而成,以最簡單的「二進位」之四位數為例,最右邊的那個「0」或「1」,代表了2的零次方,右邊數來的第二個數值代表2的一次方,依此類推,右邊數來的第四個數值當然就代表是2的三次方啦。

在此舉個簡單的例子,當你看到一個「二進位」數字的1001時,最左邊的那個1,代表的是2的三次方(也就是8),最右邊的那個1,是2的零次方(2的零次方是1),中間那兩個0就是實質上的「零」,所以這1001就等於「十進位」數字中的9(8+0+0+1=9)。依此類推,1100不就是12(8+4+0+0=12)了嗎?

我們自幼就已習慣「十進位」的計算法(例如一毛錢是十個一分錢),這世界為什麼還需要有「二進位數學」呢?

因為只有它才能輕易代表如同自動電話交換機中的「接通」或是「斷線」(假設「接通」是1,「斷線」為0),這些現象用「十進位數學」是絕對難以表達的。所以在大學的電機系裡,才會興起了這門十分獨特的「交換機原理」課程,教導學生如何設計自動電話交換機系統中之「總機」與「分機」。原始的電話交換機是一連串斷續器(我給Relay 之暫譯)之組合,斷續器是用電控制的,所以它們原本就是屬於電機工程領域的一部份。也就是因為這「交換機原理」課目中,充滿了各種「0」與「1」的組合,所以才被學術界稱之為電話交換機之「邏輯設計」。

當二十世紀中葉,數位電腦(Digital Computer)開始興起時,那邏輯電路中的千、萬個「電閘」之「開」與「關」(電閘是我給gate之暫譯),不就是一系列的「0」與「1」之組合嗎?想不被稱之為「邏輯設計」也難。

這就引出了影響我日後職場生涯最深的那門黃本源教授開的課──「數位計算機設計」,當年我們使用之教科書,就是菲斯特(Montgomery Y. Phister, Jr.)所著,非常經典的,五十多年前被全世界電腦硬體工程師視為「寶典」的那本「數位計算機之邏輯設計」(Logical Design of Digital Computer)一書。

因為對「邏輯設計」興趣濃厚,我常去黃教授的辦公室與他討論一些問題,承黃教授厚愛,招攬我於課餘時幫忙(還送了我一個學分),在他自己設計的一個8位數字計算器計劃中,將已列表(Truth Table)之邏輯程序,轉換成邏輯線路(Logic Circuit),加深了我對「邏輯設計」實際運作(Hands-on)之了解,對我日後在美國之求學與就業,都有著莫大的助益。

搞「邏輯設計」還需要有一個必備之工具,那就是在十九世紀中,一位英國數學家布爾﹝George Boole﹞,以「二進位數學」為基礎而發展出來的獨門「布爾氏代數」(Boolean Algebra)。「布爾氏代數」雖然名為「代數」,其實與我們中學時代學的代數完全無關,好像還比較簡單易懂一些。

當然,「邏輯設計」只是一般數位產品設計三段步驟之「中段」而已,得靠之前的系統設計(System Design)制定產品的規格,在「邏輯設計」之後,還要有電路設計(Circuit Design),產品之「雛型」才逐漸浮現。

我十分幸運,「邏輯設計」後之「電路設計」,在我1972年就業時,已大致簡化成如何將各廠商(如德州儀器公司、RCA、英特爾等)的數位積體電路「拼湊」起來,不必再費神去計算電路之精確數值。

我的大學﹝成大電機系﹞同窗,就有好幾位是搞積體電路設計的,其他涉足電子材料研究與製造過程的也不少,憑良心說,在我眼光中,他們才是真正的科研高手,我有點兒像是在「坐享其成」,只是用他們絞盡腦汁所產生的高科技半導體成品,去搞「簡單」的數位設計而已。

當然,同窗之中也有進入名為電腦科學(Computer Science)領域的。嚴格說來,電腦科學是俗稱「軟體」的獨門科系,與搞「硬體」的「邏輯設計」及「電路設計」等完全不同,但它們卻是相輔相成的。軟體工作者也與「邏輯」脫不了關係,他們工作上使用的「流程圖」(Flowchart),就是需要在一大堆1(是)與0(非)之間作選擇。

還記得老一輩的軟體工作者,得靠「打卡」與「讀卡機」,去與那龐然大物的電腦系統「交往」嗎?那「卡片」上有「洞」的位置是「1」,沒「洞」的就是「0」。看到沒有,世界上所有的數位電腦操作系統,自始至終就都只認識「0」與「1」而已,別的「符號」嘛,一概「六親不認」。

所以你只要學會了軟體語言(Programming Languages)後,知道如何運用基本的「0與1」邏輯觀,就可以勝任高薪程式師(Programmer)之工作。許多在美國國外的學校拿到文學士或是商學士等的「非理工」留學生,到美國後為了求職容易(加上高薪之誘惑)而變換人生跑道,轉行去唸電腦科學的比比皆是,以致在美國社會裡,電腦程式師比我們這些搞「硬體」的工程師們要多十好幾倍都不止,薪水也絕不下於那些在電機工程系苦讀四年的硬體工程師們。

密州大的恩師蓋頓教授

1969年七月初,我由馬祖前線的東犬島服完兵役返台後,八月下旬就匆匆負笈美國,陰錯陽差地進了密西西比州大(Mississippi State University)之電機研究所。不容諱言,密州大不但不是美國名校,還又是處於最保守的南方(Deep South),我曾在其他幾篇文章裡寫過我在密西西比州遭遇的一些事情,在這兒就不重複啦。不過我也十分幸運地遇到一位對我影響至深,照顧過我,而且在我職場生涯裡有特別助益的指導老師──蓋頓(Robert D. Guyton)教授。

對我而言,蓋頓教授的塊頭不小,約六呎三吋的身高,至少220磅的體重,在他身旁一年後,我才逐漸得知,當年他在母校(密西西比州大)唸電機學士時,不但拿了全額體育獎學金,而且還擔任過棒球校隊隊長,更是一位曾率密州大棒球校隊,風光地勇奪過美國東南學聯(SEC)大學校際冠軍的體育健將。到2019年為止,密州大的棒球隊在大學東南區校際比賽中,總共已拿到過37次分區冠軍(全美分為十區,分區冠軍得以進入季後賽,最後兩個分區冠軍之總決賽,就是大家耳熟能詳的NCAA Baseball World Series),確實是支傲視美國南方的大學棒球隊,美國現役職棒球員中,密州大的畢業生為數也不少。

順便提及,上世紀中期,棒球還是美國的「國球」,如今火紅的「美式足球」還只是「後起之秀」呢!所以蓋頓教授當年身為密州大棒球校隊隊長,再加上他品學兼優,想必是那時校園中響噹噹的人物之一。

我對蓋頓教授之折服與敬佩,當然與棒球無關。

首先,蓋頓教授的教學方式就十分特別,他在上每科目之第一節課時,不但指定好主教科書與數本副教科書(加上其他參考資料),就連那一堂課該在那一天上(精確之日期),課前該讀那幾本書的那幾頁(頁數也已指明),何時要交研究報告及各階段之考試等,絲毫不茍地列出一個表,就像日後我就業擔任工程師時,列工作進度表一般,一但規劃好後,嚴格地照表實施。

其次,在課堂裡,蓋頓教授會事先指派電研所的研究生(輪流)上台「授課」,他通常是以「旁聽者」的身份全程參與討論細節,不時指正我們錯謬之餘,還會隨時點一位研究生(如果你膽敢在課堂上打瞌睡)站上台,講述自己對指定研讀的那幾頁之心得。所以大夥兒都心照不宣,你若只是想來電研所「混」個學歷,就千萬別選蓋頓教授的課,保證你「混」不下去的。

呃,他是我的指導教授,我不得不選滿所有他開的課程,所以當時得戰戰兢兢地適應我以前從沒有經歷過,但實質上得益良多的教學方式。日後得知,蓋頓教授在返母校密州大教書之前,曾在航太工業界服務多年,所以才會這樣地一絲不茍,將每一堂課都當成工程計劃一樣在執行。

還有,在他的課堂上,所有的考試全是Open book,對學生所要求的是「理解力」與「創作力」,而非「記憶力」。唉,我先前在台灣受教育的十六年中,就沒有那一堂考試是Open book的。不過這或許因為我在密州大是電研所的研究生,教學方式有所不同罷。特在此聲明,我無意批判台灣各大學的教育系統與方式,更何況我從沒有讀過台灣的電研所。

我相信蓋頓教授傳授知識的方式絕非獨一無二,只是對了我的「胃口」,讓我從此再也不需要浪費時間去背誦課本,死記方程式,腦力得以沒有拘束地盡情發揮。

1970年跟隨蓋頓教授做研究時,「電腦微型化」也正值「百家爭鳴」期,我曾被他導入「可自行修正瑕疵 」的電腦硬體設計(Fault Tolerant Computing)之領域,嚴格說來,也算是「0與1」邏輯設計之延伸,但由於內容太過複雜,而且其應用之範圍,主要是在強調「可靠且耐用」的航太工業產品上,其內涵絕對超出本文討論範圍,就此略過。

「數位」與「類比」電路之相輔相成

前段講了一籮筐的「數位電路」,那麼電機工程裡較「傳統」的「類比﹝Analog﹞電路」又到那兒去啦?

「類比電路」當然還活得好好的,其實在「數位革命」中,它與「數位電路」是相輔相成的一對兄弟。類比電路也在積體電路興起時被「縮形」,廣泛地應用在一般電子產品中。「數位設計」只是簡化了「電子控制」之程序,在實際操作上,還需要靠「類比」電路與外界「打交道」。若是遇到更大功率的電子機械(例如運作機械手臂之馬達等)時,還非得靠高功率,且耐熱的半導體(非積體電路)來運作才行。

前段提到的恩師蓋頓教授,就曾是一位傑出的「類比設計」工程師,更是將類比電腦(Analog Computer)應用在飛航控制上的第一位美國航電工程師,那架飛機的型號是B-58,一款上世紀六十年代初期的倍音速核彈轟炸機。由於它是「大斜度三角翼」的高速飛行器,飛行員操縱起來有相當的難度,必須用類比電腦來「幫忙」駕御。日後我曾親耳聽過一些航電工業界人士對蓋頓教授之佳評,他本人也有不少的軼事流傳下來,以後有機會再寫吧!

或許你會問我,為什麼當時的飛航控制是用類比電腦,而不是像現在一樣,用簡單的「0與1」數位電腦呢?答案極其簡單,數位電腦在五、六十年代時,尚未解決中心處理器(CPU)與記憶體(RAM)微型化以及「散熱」之問題。看倌之中可能有像我一樣,在六十年代時曾是數位電腦的使用或應用者,所以一定還大致記得,那些設於大學「計算機中心」的電腦系統如 IBM360等,都是龐然大物不說,更因主機之記憶體,也就是王安博士發明的磁芯記憶體(Core Memory),其散熱問題尚未妥善解決,需要將電腦中心之室溫大幅降低,溫度低到裡面的工作人員必須得穿上「夾克」以「禦寒」的地步,哪兒能將其搬上空間與載重都有限制的飛機上呢?

由這段往事,你也可以清楚看到,數位電腦之「進化」程度有多讓人吃驚,現在市面上訂價四百多美元的「低階」個人電腦,其運算速度就要比六十年代的IBM360等大型電腦至少要快上至少好幾千倍。其數據容量就更驚人啦,比當年足足要多幾千萬倍都不止!「0與1」的高速發展,把這時代巨輪推得飛快,看得我這才退休不久的電子工程師都眼花撩亂呢!

「數位」與「類比」電路之互動方式,已進入了我們日常生活中的各個角落,多得簡直是不勝枚舉,智慧型的交通誌號上就被是個簡單的例子。比方說,在一個交通流量比較大的街口,屬於類比(Analog )的偵測器,可以探測到「轉彎道」上是否停著車子,而將信息轉換成數位(Digital)的方式,通知交通控制器,以決定是否要給你一個轉彎燈號。

在各商店前的自動門,其運作原理也是典型的「數位」與「類比」電路互動。當門前的感應器(Motion Sensor)偵測到移動之形體時,就會以1(開)或是0(關)的方式完成一個簡便的「自動化」指令,節省人力之餘,還增加了客流量,店東與顧客皆大歡喜。

瘟疫流行時,在機場裡自動測你體溫的儀器,也是將紅外線測出之「類比」體溫,轉換成「數位」之後,讓電腦去決定你是否有可能「帶菌」。如今,連你護照與駕駛執照上的個人資料,也是以「數位化」方式,直接儲存在上面,加速機場檢驗與通關過程之際,也讓罪犯難以輕易遁形。

在這「自動化」的環境中,「幕後」的操舵方式,全是那些「0」與「1」之組合,你肉眼雖然看不見,但它幾乎是無所不在的。

淺談微處理器對「數位工業革命」之貢獻

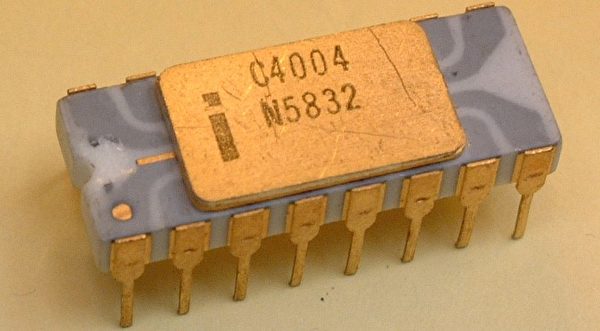

提到「數位工業革命」,就不得不提到微處理器(Microprocessor)啦,全世界微處理器的「老祖宗」,是1971年問世的英特爾微處理器(Intel 4004),一個現在看起來非常「原始」的電子產品,規格上也只有四位元(4-bit)而已。不過在實際運用上,它卻是個不折不扣的五位元微處理器,是通常以「偶數」為計算單位的微處理器中之唯一例外。

如果你還沒有忘記我之前對「二進位」數字的簡介,四位元所代表的是0到15的16個數字(2的4次方),五位元則是0到31的32個數字(2的5次方),而標明為四位元微處理器的Intel 4004居然有一個讓我們這些「邏輯工程師」可以「運用」的「進位元」,也就是數學上的Carry Bit,自然而然地成為五位元微處理器。我當年曾數度將它應用在「生產線自動化」的操作上,它最多可以掌控32個「運作頻道」。

您看,一個「二進位」五位元Intel 4004微處理器(相當於控制線路中的五條線),就可以取代「十進位」中的32(2之5次方)條線路。依此類推,一個「二進位」八位元微處理器,就可以管控「十進位」中的256(2之8次方)條線路,而且線路愈多,更能彰顯出用「二進位」去控制的優越性。這也就是為什麼在「數位工業革命」中,傳統的「十進位」被「二進位」取代之關鍵原因。

如今幾乎你所有的家庭電器,從洗衣機、洗碗機、電冰箱、冷暖氣、電視機、智慧型吸塵器、防盜系統等,到日常不可或缺的手機與電腦,幾乎沒有一項不是以「二進位」微處理器為基礎而設計出來的。

不過使用微處理器做線路設計時,我們硬體工程師們還得用上各微處理器專屬,類似「軟體」的「機械語言」Machine Codes(最基本之低階軟體),作為控制操作之工具。在「軟體」、「硬體」兼施之下,硬體工程師們實際上成了兼職的軟體設計師,但仍然脫不了「0」與「1」之組合。其過程較專業且繁複,就此略過罷。

Intel 4004早已是電子工業之古董級微處理器,我在這兒只是把它「拖」出來「講古」而已,現階段的微處理器(或是CPU),比起當年Intel 4004之運作能力,超出何止億萬倍。

由「0」與「1」發展出來的「人工智慧」

1980年之後,科學家與工程師們以微處理器為核心,設計製造成各種形式的智慧型控制器,用「個體戶」之方式,將它們運用在「人工智慧」上。

什麼是「個體戶」呢?就生物學的觀點而論,那些以微處理器為核心之運作「個體戶」,就是分別模仿我們腦袋中那些不同的腦細胞組織,諸如視覺、思考、行為、行動、判斷、記憶、語言等。當這些各司其職的「個體戶」被合併使用時,就產生了像「腦」一樣的作用,這也是為什麼科學界與工程界,直接將這些組合名之為「人工智慧」的原因,現在讓我們來看看,雛型的「人工智慧」是如何產生的。

上世紀九十年代中,IBM設計了一座名之為「深藍」Deep Blue的西洋棋電腦(其設計小組領導人是華裔),它彙集了所有已知的西洋棋「走法」,高速地用「0與1」來決定最佳之下一步棋,進而與一些棋壇大師之「人腦」對奕,堪稱是近代「人工智慧」之起源。當然你也別忘了,會玩西洋棋的「深藍」電腦,其本身之下棋本事,還是得靠許多棋壇高手之群策群力寫出來(programmed)的。

但會下西洋棋的電腦,畢竟只是個單一作用的「人工智慧」,除了會下棋之外,其他的事一竅不通,說穿了,這「深藍」電腦只是IBM智庫中的科學家與工程師們的踏板而已,冀望以之證明「人工智慧」的可行性。

今日之「人工智慧」,早已超越「下西洋棋」的「智慧」,進入為人類「代勞」的實用階段,自上世紀八十年代初期,就開始活躍在汽車生產線上的智慧型機械裝配手臂,雖然當時僅重複的地完成同一項指令,只能算是初級的「代勞」,但是現在這些機械裝配手臂已具有「視覺」與「自我判斷」之能力,一付要完全取代一般生產線上裝配工人之架勢(由於工會之反對,現在好像還沒有),但是具有這兩項能力之自動駕駛的汽車,幾年前就已開始在美國公路上試驗性地奔馳,效果似乎還蠻不錯呢!

那下一步的進展又會是什麼呢?應該是「超級機器人」吧,有些會替你任勞任怨地做家事,還有些能忠勇地在戰場上替你捍衛家園,也可能伴同或代替人類去遨遊星際空間等等,不一而足。

還記得八十年代的一系列「星際大戰」電影(Star Wars)中,那兩個逗趣「智慧型機器人」C3-PO 與R2-D2嗎?那些當年靠科幻劇作家之豐富想像力所產生的電影角色,如今都已逐漸成形啦!

利用智慧型機器人去遨遊太陽系之空間,早已不再是幻想,因為且不說人類需要「吃、喝、拉、撒、睡」,還得要挑戰「氧氣」、「水份」、「耐力」與「老化」等人類之生命極限,那些充斥於宇宙中的「幅射線」也得要妥善防護,但是靠太陽板充電的智慧型機器人就無此顧慮。哦,對啦,它們還不怕瘟疫呢,呃,所以也不需要戴口罩是罷?一笑。

近來,世界各國趁火星與地球在繞太陽運轉時,雙方距離最近之難得機會,紛紛將探測器射向火星,它們雖然是雛型的智慧型機器人之一種,但其「行為」還是需要專家們在地球上遙控的。不過由地球上傳出的指令,三億哩外的火星探測器得要整整14分鐘後才收得到,不可能應對突發之緊急情況,所以探測器本身必需具備相當的「人工智慧」以應變。

造訪火星可沒有去月球那麼方便,以現今之工業技術與載具之速度,即使在火星與地球距離最接近時,太空船也得要八個多月的時間才能到達目的地,在旅途中沒有任何「後勤支援」下,得攜帶多少水、食物與氧氣才能抵達目的地?平安抵達火星後,總得要停留一段時間做研究,才能「值回成本」吧。而且您也別忘啦,太空人即使在火星上圓滿達成任務,還是得要至少八個月以上的旅行時間,加以充分的「後勤支援」,才能返回地球呢,可能已達到,或是超越人類體能之極限。

所以我個人認為,讓「高等智慧型機器人」去替我們賣命地深度探險火星,是完全合乎邏輯的事(這不就又扯到那0與1之判定嗎),大家且拭目以待罷。

科學家們冀圖用「0與1」與外星生物溝通

美國政府府於1963年,斥資在其屬地波多黎各島上,建立了一座當時最大,直徑達330公尺的電波天文望遠鏡,其目的是想探知宇宙之起源,兼尋找浩瀚星海中與地球相似,最適合生物存在之行星,這就是舉世聞名的阿雷西博天文台(Arecibo Observatory)。

這座天文台成就之輝煌,豈是幾十萬字可以細數的,其中一項倒是與「0與1」有著密切關係,那就是天文科學家們如何以「二進位」的Binary為工具,試圖與可能存在之外星生物溝通的經過。

這天文台在運作幾年之後,天文科學家們就已在與地球相距約兩萬一千光年的銀河系M13星群中,發現其中有數以萬計的行星,有著與地球相似的溫度,當然,這並不表示它們都一定有生物存在,因為尚無法得知這些行星上是否還有生物賴以為生的大氣層與水。

但是天文科學家們堅信,適合生物存在的環境,我們地球絕非宇宙中之唯一。不但如此,銀河系中應該有與人類智慧相當(或更高等)之生物,因為阿雷西博天文台曾多次接到發自銀河系的神秘電波,那兒是否有智慧型的生物冀圖與外界聯繫呢?

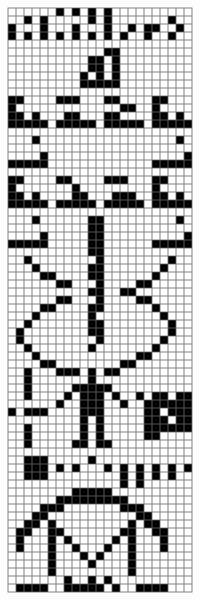

為了「昭告」宇宙,特別是銀河系M13星群中的可能高等生物,讓他們知道有地球人類之存在,阿雷西博天文台的科學家們,於1974年研製了一段由「0與1」組成之信息,向M13星群發送出強力電波,冀望會有外星生物接到後與我們聯絡。

這就是名為「阿雷西博信息」的比特圖(Arecibo Bit Map Message),是由1679個「0與1」組成的一幅23 X 73比特圖像,不但簡單地描繪了我們人類之形象,也將地球在太陽系之位置等重要資料,做了一個簡介,雖然目前尚未接到任何有意義的回音,但是科學家們也都同意,「0與1」應該是宇宙間之通用「文字」,也相信愈進化的星球,愈有可能會是一個由「0與1」思想主導的,「人工智慧」發達之世界。

阿雷西博天文台因儀器老舊,且建築結構年久失修而退休,與宇宙間可能存在的高等生物聯絡之工具,已於2019年被一座嶄新的,電波也更強的,設於中國貴州省,直徑達500公尺之電波天文望遠鏡「天眼」所取代。這「天眼」若是配合著即將在2021年射入太空軌道的紫外線韋伯望遠鏡(James Webb Space Scope),應該讓21世紀的天文科學家們,擁有可以更進一步探討宇宙起源之工具,韋伯望遠鏡也將如預期地「看見」更多在銀河系中,有如我們太陽系之星體結構,從而判定是否有類似人類的高等生物之存在。不過這些細節已完全超出這篇討論「0與1」文章之範圍,請對天文物理有興趣的看倌們自行上網,去瞭解更多相關的消息吧。

「0與1」在電腦「硬碟」上之突破性進展

各位看倌應該都使用過電腦罷?電腦中「硬碟」的數據,就全是以「0與1」之方式儲存的。我當年的工作專業,一度是設計第三代「數位傳真機」,那跨國越洋的傳真數據,也是由一籮筐的「0與1」組成的。

不過傳真機是已快退休的產品,那俗稱「硬碟」之發展,可還在起飛狀態中。原先使用的「磁碟」,已被矽基半導體SSD(Solid State Drive)完全取代,實體形態上也是天差地別,不宜稱之為「碟」啦。「存」與「讀」的速度是傳統硬碟的至少十倍以上,其儲存容量,也因傳統之平面矽基半導體可以用立體的「疊床架屋」方式處理而「倍增」。

至於何為「疊床架屋」之方式,簡單地說,就是同一個儲存空間(cell之暫譯)可以存放一個以上的0或1,其效果與我們日常生活中使用的「雙層床」,甚或「三、四層床」一樣,在同一平面往上擴充容積,儲存空間得以倍數增加。不過相對而言,經「疊床架屋」後之數據,其提存速度當然會比「平面儲存」要稍微慢一些,但好處是容量可以倍數驟增,市場售價只會比「單層」的略高一些而已。

最近十年來,被工商界與科研界炒得熱烘烘的「大數據」,其計算單位已超越了我們已逐漸習慣了的TB(Terabytes 也就是GB 的一千倍),而達到PB (Petabytes是TB 之一千倍)與 EB(Exabytes 是PB 之一千倍)等天文數字之境界。現階段這些「大數據」的儲存,也都毫無例外地,全是以數位的「0」與「1」之方式,存放在SSD半導體硬體中。

今年是2021年,我可以在此大膽預測,十年後的「大數據」計算單位會遠超過以上之數字,供其儲存之硬體容量也會愈來愈大,現階段紅得發紫的SSD,必將被下一代的「數據儲存器」所取代(因為半導體之材質日新月異)。換句話說,現今之「數位工業革命」還在「啟蒙」階段,其前景是完全不可限量的。

後記

這「數位宇宙」浩翰無邊,其中奧秘絕不是這篇區區短文可以涵蓋的,以上所舉的寥寥數例,也僅是我個人之體驗,若是您看完後覺得有「以偏蓋全」之感,我也不會覺得意外。

我因緣際會地目睹「數位工業革命」之誕生,也成了六十年來,數以億萬計的「數位革命」參與者之一,真是何其榮幸。就以「數位革命」尚未成功,「同行」仍須努力,在此與各位先進與後起之秀們共勉之。

也感謝在中華民國的傳統儒家教育體制下,讓那公平的「大專聯考」造就了我的職業生涯,「身不由己」地隨著社會潮流,成為一名腳踏實地的電子工程師,當然不能說是捧著「金飯碗」,但至少是拿了一個不容易被砸破的「鐵飯碗」,所以平順地退休後,還有這份閒情逸緻去筆耕、學繪畫,享受那人生的夕照歲月。

走筆至此,突然想起在青少年時期曾鼓勵過我「從文」的三位國文老師,他們是王川磊(誠正小學),高仰山(鳳山中學)與司修武(高雄中學)先生。感謝他們無私地循循善誘,讓我對那每週兩小時的「作文」課十分期待。可惜我本身「道行」不夠,只能粗淺地「平舖直敘」,寫不出什麼華麗的文藻,但願這些年來寫的幾十篇「草地文學」式雜文,讓眾恩師們(當然也包括成大電機系的兩位教授姚靜波與黃本源,與密州大的蓋頓教授)的在天之靈,都能感受到我在文字上對他們的區區回饋。

是的,我與三位國文老師之間,都曾各發生過一些有趣的故事,因為與「0與1」完全無關,只好留待「下回分解」,就「敬請期待」囉!

【謝行昌,2021年三月完稿於美國德州】