在大家的印象中,心肌梗塞是屬於中老年人的疾病,然而近年來,心肌梗塞的發病愈發年輕化。究竟怎樣才能避免心肌梗塞發生呢?首先,你需要知道心肌梗塞究竟是怎麼形成的。

心血管很窄 很小的斑塊就能堵住它

我們先來了解一些與心肌梗塞有關的基本知識。

冠狀動脈是為心臟供應血液的動脈,而心肌梗塞指的就是冠狀動脈的某一部分血流不通,造成心臟肌肉壞死。

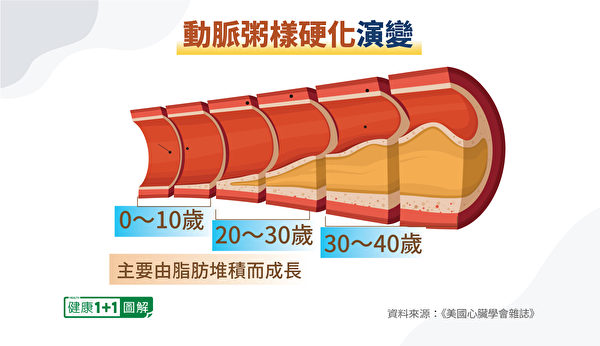

造成血流不通的主要原因是血管變窄、阻塞,而血管的硬化與狹窄化是一個長期的過程,所以心肌梗塞的病患以50歲以上的人居多。

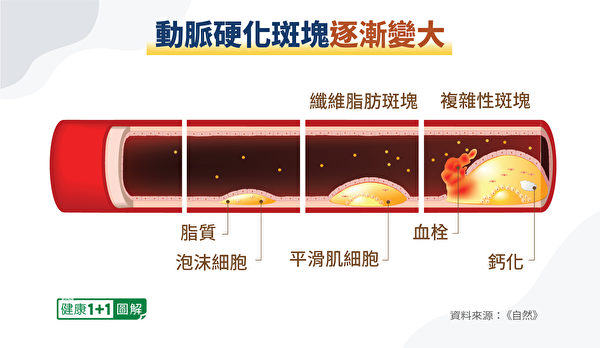

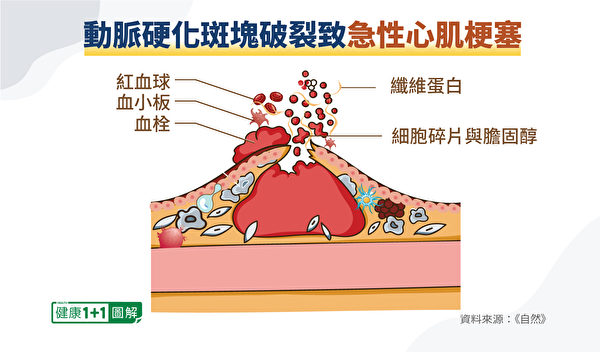

下圖中,血管壁上突起的部分是膽固醇累積造成的硬化、纖維化,內部是膽固醇和一些細胞碎片——這會使血管變得狹窄,血流不順暢,醫學上稱其為「動脈硬化斑塊」,簡稱「斑塊」。

我們心臟只和拳頭差不多大小,而冠狀動脈的粗細和手掌背面的靜脈差不多,管徑只有0.3~0.5公分,因此很小的斑塊就會造成堵塞。

年輕人心梗猝死、老人卻能緩解 原因為何?

經常有新聞報道,一些平時看似健康的人突然心肌梗塞發作、猝死;可是,有些老人家心臟不好,反覆地心絞痛,休息一下卻又能緩過來。這是怎麼回事?

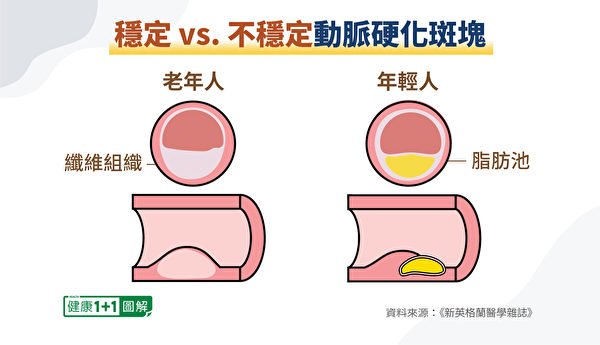

動脈硬化班塊有兩種不同的類型: 一種是穩定型,另外一種是不穩定型。

● 穩定的硬化斑塊

斑塊外層有厚實的纖維化、鈣化組織,還有增生的平滑肌細胞,裡面的膽固醇核心相對較小。

它會阻塞血管,只留下一個狹窄的血流通路。只要心臟負擔加重,例如情緒激動、搬重物、爬樓梯,血液供應相對不足,心肌缺血時,就會表現出心絞痛。而當休息過後,心臟負擔減少,氧氣需求量和血液的供應量重新達到平衡,就緩過來了。這樣的病人長期發展下去,血管會越來越狹窄,但在完全被阻塞之前會有徵兆的。這種穩定的硬化斑塊,通常在老年人身上出現。

● 不穩定的動脈硬化斑塊

它的外殼就像一層薄薄的蓋子,內部積攢著「脂肪池」,卻不會像穩定的硬化斑塊一樣嚴重地堵塞血管。

被不穩定的動脈硬化斑塊堵塞的動脈,其中血流的通道通常還維持在較為充足的狀態,管徑比較粗。所以,患者平時不會有什麼症狀,運動表現也還可以。而在某個時間點,硬化斑塊會突然破裂,裡面的膽固醇流出來,引發冠狀動脈突然的完全阻塞——這個就是我們講的,人好好的,突然就心肌梗塞發作了。

這樣的患者可能年齡不大,平時精力充霈,辦事節奏很快。因為冠狀動脈通道夠寬,而且沒有嚴重的鈣化、彈性足夠,所以患者進行一般的郊遊健行,高爾夫球等活動不至於會造成心肌血流不足導致的心絞痛。

壞膽固醇低於這個數值 逆轉動脈硬化、預防心梗

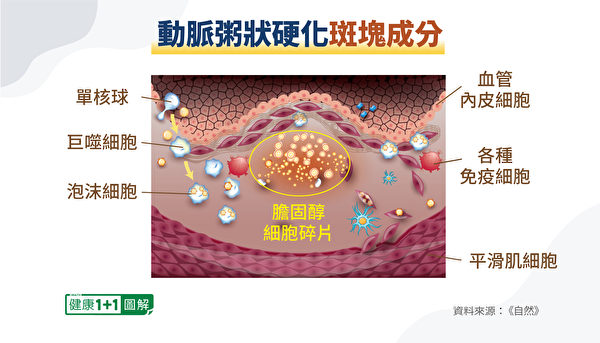

不穩定的動脈粥樣硬化斑塊成分比較複雜。斑塊內部有膽固醇,混合著一些免疫細胞的碎片,周圍積聚著各種免疫細胞、平滑肌細胞和纖維母細胞。

動脈粥樣硬化斑塊的形成過程也較為複雜。

在血管中,最靠近血液循環的部分叫做內皮細胞。內皮細胞對於維持血管張力、調節免疫反應以及抑制血管平滑肌增生都很重要,它還可以抑制血小板凝集,預防血栓的形成。隨著年齡的增加,血管的彈性會變差,加之如果血壓升高,血管內皮就可能會破損。

此時,一些單核細胞會被吸引至內皮受損處,進入動脈壁,轉變為巨噬細胞。

而巨噬細胞吞滿了膽固醇之後,會變成泡沫細胞,在血管壁中沉積,慢慢就累積成膽固醇斑塊。它還會引起發炎反應、纖維化、鈣化。

當人體的免疫系統協調性較好時,這一情況就不會惡化。

不僅如此,動脈硬化的斑塊是可以縮小的——當你體內的「壞膽固醇」低到一定程度的時候。

壞膽固醇,就是低密度脂蛋白膽固醇(LDL)。被稱為「美國現代心臟病學之父」的尤金·布勞恩瓦爾德(Eugene Braunwald)曾說,壞膽固醇最好別高於50mg/dL。

2017年發表在《世界心血管疾病雜誌》(World Journal of Cardiovascular Diseases)上的研究指出,當壞膽固醇數值下降到55~70mg/dL的時候,動脈硬化給心血管帶來的負擔就開始下降了。[1]

而2018年《脂質雜誌》的研究則進一步指出,低於45mg/dL的壞膽固醇水平,就可以使動脈粥樣硬化斑塊縮小。

[2]

這些情況 讓動脈硬化引爆心肌梗塞!

那麽,硬化斑塊在什麽情況下會突然破裂,造成急性心肌梗塞呢?

血液流動的力量平行於血管的內壁,叫做剪力;我們平時測量的血壓,則是垂直作用於血管壁的壓力。壓力和剪力都有可能觸發斑塊破裂,所以突然的使勁,猛烈的運動,溫度冷熱變化,情緒激動等引起流速突然增快、壓力突然上升的情形,都可能使斑塊破裂。

當斑塊的外層破裂的時候,裡面包藏的膽固醇、細胞碎片和發炎細胞就會跑出來,和流動的血液中的紅血球和血小板發生凝集反應,把破裂的斑塊凝固成一大塊,完全阻塞住血管,就會造成心肌缺血、缺氧,心肌細胞死亡。

此外,由於有很多免疫細胞都參與了斑塊的生成,因此發炎、蛋白酶從內部降解斑塊外殼等因素,都與斑塊的破裂有關聯。

不同的因素會把斑塊導向堅固的穩定型或脆弱的不穩定型。而身體免疫系統的諧調性變差也會使斑塊變得脆弱、不穩定。除了抽菸、糖尿病等原因,精神心理的壓力,情緒的變化與年輕人心肌梗塞突然發作都是有關連的。

改變生活習慣 降低心肌梗塞風險

所以說,造成動脈硬化斑塊累積,和讓它不穩定、破裂的因素,都是心肌梗塞的危險因子。只要從這裡開始改變,就能防範心肌梗塞發生。

總結起來,影響的因素有以下這些:

● 無法改變的危險因子:年齡、性別(男性風險較高)、家族病史。

● 可以控制的危險因子:血壓、膽固醇、體重、菸、精神壓力、運動、飲食、腎功能等。

為了避免這些高風險因子,我們可以適當調整飲食和運動的習慣,平衡身心。保護冠狀動脈的生活習慣也可以保護全身的血管,尤其是血管內皮細胞功能和新陳代謝的能力,在避免心肌梗塞的同時也遠離腦血管疾病、腎臟病、糖尿病甚至是癌症。

可是有些高齡病患已經很難改變生活習慣——他們的運動功能已經很差了,同時體重的問題也使病患的腰和膝蓋退化,進一步抑制了他的運動能力。長年以來養成的飲食習慣難以改變,雖然以白米飯為主要熱量來源的飲食習慣並非不可行,但同時需要搭配各種食材。

像這樣的病人就需要吃降血壓,控制血糖、膽固醇的藥物,以及阿斯匹靈,每天要吃一大把藥才能在眼下降低心肌梗塞、中風的風險。

很多人在四五十歲時各類健康問題都比較輕微,或許沒有很強的動機來改變生活習慣;而到了五六十歲時,有些人就會開始思考保養身體的問題了,如果能在體力和精神力都還較強的階段把握機會,還是有機會將身體調養好的。當然,如果能更早開始保養的話,改善習慣的難度會更低,也能得到更多的長期益處。

那麼,對於年輕人而言,心肌梗塞的風險因子是否有不同呢?

年輕人防心肌梗塞 避開7大危險因子

年輕人是心肌梗塞病患中的少數,然而現在比例卻有有愈來愈高的趨勢。動脈硬化斑塊開始纍積的時間提早——甚至在8~9歲兒童中就開始出現了,而且累積的速度也在增快,這或許與反式脂肪酸加工的飲食和愈發緊張高壓的生活形態有關。

《美國醫學會期刊》近日發表的研究表明,18歲到55歲之間的青壯年,患心肌梗塞的7大危險因素是:糖尿病、憂鬱症、高血壓、吸菸、早發性心肌梗塞家族史、家庭收入低和高膽固醇。[3]

這些風險因子涵蓋了85%左右的病患,與其他年齡層的人相似。

從統計上看,憂鬱症與家庭收入低這二種風險因子對年輕心肌梗塞病人的影響更大——這表示心理和社會壓力對冠狀動脈的健康有重大影響。

比較奇怪的是家庭收入低與男性急性心肌梗塞無關,只與女性有關。此外,對女性而言最顯著的風險因子是糖尿病和吸菸;對男性而言則是吸菸和家族有早發性心肌梗塞病史——這是屬於先天不良,在這種情況下我們要更加注意保重身體。

而正確的保健方式也是很重要的。

在1970年代,美國興起長跑運動。在當時有一位知名的長跑運動推廣者吉姆·菲克斯(Jim Fixx),他曾寫了一本暢銷書推廣長跑的好處,也經常上電視節目,卻在52歲的時候突然死於心肌梗塞,這在當時引起了很大的爭議。

調查發現,菲克斯曾經有一段時間每天抽兩包菸,工作壓力也很大;他的父親則是年僅35歲就因心臟病猝死,而菲克斯本人的心臟就有先天性的異常擴大。當時人們認為,長跑對菲克斯的健康是有幫助的,否則他可能會更早死於心臟病。然而,我們現在有許多醫學研究證明,過度的運動反而會傷害心臟的細胞——也有許多運動員英年早逝的案例。

正所謂過猶不及,我們要取得一個平衡點才能更好地保護身體健康。

身處紛亂之世,心存健康之道,就看健康1+1!

· 維生素E預防心臟病最有效 這樣搭配更好

· 心臟衰竭比癌症更致命!年輕也出現 3症狀要警惕

· 心肌梗塞有7大徵兆!心梗原因、症狀和自救方法全圖解

責任編輯:李清風◇