【大纪元2015年04月17日讯】中国历史上著名的“贞观之治”,由大唐圣主李世民以谦善天下的伟大胸襟,开创了天朝盛世的辉煌。唐太宗理政虚心纳谏、善听群臣谏言,以文治国、力行节俭,使经历战乱后的百姓得以休养生息。这位史上著名的一代明君,他在教育子女的问题上,也有自己独特的方式。

唐太宗说他十八岁时还在民间,对百姓的艰难困苦非常清楚。即便如此,登上王位后,处理政务有时还会出现疏漏,所幸得正直忠臣的谏言,才会醒悟。因此想到,诸王子从小生长在深宫,看不到,也听不到民间的疾苦,不知稼穑艰难,因此长大成人,多为骄奢淫逸,面对重大变故,又不能自救自济。所以,太宗在教育诸王子时,常常是借物喻理。

比如,见太子吃饭时,就对他说:“凡稼穑艰难,皆出人力,不夺其时,常有此饭。”只有不占用农民辛苦耕种的时间,才能经常吃到饭。看到太子坐在弯曲的树下,就对他说:“此木虽曲,得绳则正,为人君虽无道,受谏则圣。此傅说所言,可以自鉴。”树木虽弯,只要打上墨线就可以正直成材。做君主有时会难免做出一些荒诞的事,但只要虚心接受谏言,就可以圣明,所以要因此为诫。在乘舟时,他告诫太子:“舟所以比人君,水所以比黎庶。水能载舟,亦能覆舟。尔方为人主,可不畏惧?”

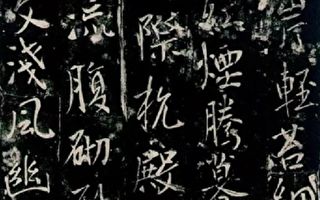

据《贞观政要•尊敬师傅》的记载,唐太宗在一则诏文中说:“朕比寻讨经史,明王圣帝曷尝无师傅哉?前所进令遂不睹三师之位,意将未可,何以然?黄帝学大颠,颛顼学录图,尧学尹寿,舜学务成昭,禹学西王国,汤学威子伯,文王学子期,武王学虢叔。前代圣王,未遭此师,则功业不着乎天下,名誉不传乎载籍。”太宗认为古时的圣王,因为遇上贤德智慧的老师,创下了显赫于天下的功业,从而青史流芳。

因此,唐太宗对侍臣说,并非人人生而贤德,一般都是由教而变。太宗以周成王为例,成王幼小时,由两位贤者周公和召公进行雅训,所以才能使其长仁益德,成为圣君。而秦朝的胡亥,因受赵高的刑法教育,所以即位后,就诛杀功臣和亲族,残暴不已。唐太宗以史为鉴,教育子女时一定要选良师,教育诸王子长善救失。

贞观七年,唐太宗对侍中魏徵说,自古以来,君王能够自我保全的很少,这都是由于他们从小生长在富贵的环境中,骄奢淫逸,贪享福贵,不了解亲近君子、疏远小人的道理。于是唐太宗命令魏徵辑录古代帝王子弟成功与失败的故事,想让所有的皇室子女都能了解古人的言行,以此作为他们的行为规范。

由魏徵编撰的《自古诸侯王善恶录》,他在序言中讲到,凡诸侯君王有国有家者,他们的兴盛是从不断做善事开始,他们的衰亡也是因不断的作恶所致。所以可知,不行善不足以成就一个人的声名,不作恶也不至于让自己毁灭。诚然祸与福是没有定数的,一个人吉凶的关键在于自己,是自己的善恶行为造成的,这并非是空话!《自古诸侯王善恶录》此书编成后,相信因果报应的唐太宗非常称赞,对诸位王子说:“此宜置于座右,用为立身之本。”以善恶因果的法则,来教育皇室诸王子。

善恶因果的思想作为中国传统文化中重要的一部分,长期、广泛而又深刻的影响着中国古代的精神世界,上至圣人先哲、下至贩夫走卒。在佛教传入中土之前,中国的传统文化里,在《周易》、《左传》就已经出现了因果报应的思想。纵观中华五千多年的文明,其重要的核心之一就是传递因果,在因果报应的影响下,人们重德行善、趋吉避凶、荫福字孙。唐太宗以因果思想、传统的长善救失教育子女,也为今天如何教育子女导致的模糊的概念,提供了清晰的视野。

责任编辑:朱颖