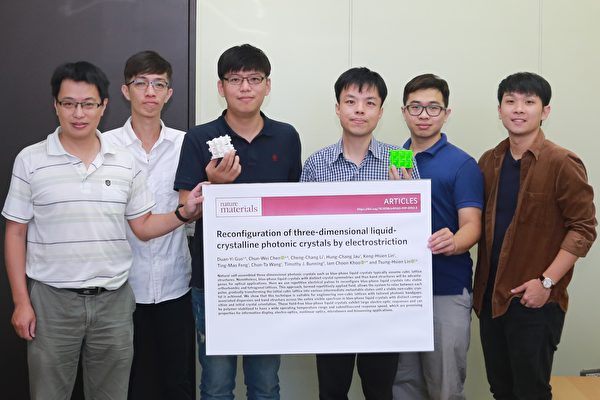

【大纪元2019年11月22日讯】(大纪元记者方金媛台湾高雄报导)中山大学光电工程学系特聘教授林宗贤、助理教授王俊达师生团队与美国空军研究实验室首席科学家Timothy J.Bunning、宾州州立大学电机工程学系教授Iam Choon Khoo合作,历时两年多,创全球先例,开发Repetitively-Applied Field(RAF)技术,使蓝相液晶从自然产生的立方晶格,重新转换为新颖且稳定的非立方光子晶体,成果获刊国际顶尖期刊《Nature Materials》。

林宗贤指出,液晶(Liquid crystal)在现代人生活中无所不见,从大型显示器到个人随身设备,其独特物理性质与光学特性,成为绝佳调控光电的材料。现今,专家正开发具有更佳性能的液晶材料,而具有光子晶体(Photonic crystals)特性的新兴液晶更有巨大的应用潜力。

林宗贤说,“光子晶体不仅能让光转弯,还能让动物展现美丽色彩!”如蝴蝶翅膀、孔雀羽毛及甲虫颜色等,皆来自排列整齐的周期性奈米结构;人造的光子晶体除了仿生的色彩多样性外,也让科学家开创出光积体电路、光子晶片、雷射等等应用领域,显示出光子晶体的重要前景,“是未来世界不可或缺的尖端科技”。

研究团队说明,成功开发RAF技术,让立方晶格逐步转换为非立方,达到现有技术无法达到的结果,让能隙控制变化量是过往研究两倍,同时可以使厚度提升将近1千倍的立方晶格蓝相液晶,均匀转换成非立方晶体,并可透过掺杂聚合物来稳定不同结构,实现较宽的工作温度和亚毫秒级的快速响应。

此外,团队也针对不同状态下的光子晶体做最佳化,显示出重复施加场是调制非立方三维光子晶体蓝相液晶通用的技术,让量身订制整个可见光范围内的光子晶体更容易实现,进而扩大蓝相液晶应用于显示、光积体电路、非线性光学、超快雷射及生物医学等领域。◇

责任编辑:郑桦