【大纪元2020年07月08日讯】我就读的中学名为“北京市第194中学”,我是第一届新生。其实,这并不是一所新学校,而是直接从“府学胡同第二小学”改名而来,而我是那最后一届毕业生。在20世纪70年代末,有个专有名词调侃这批不伦不类的学校:戴帽中学。

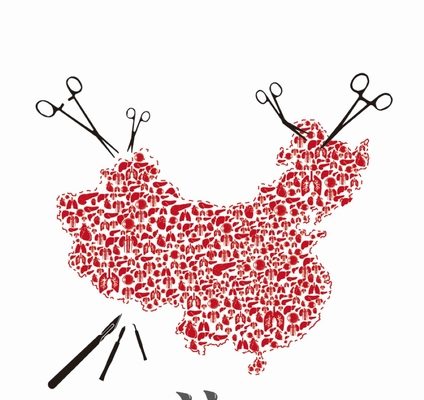

第一次知道中国地图本来的形状

师资都是小学老师当然不行,于是又分解了一批老中学;分到我们学校的,是“河北北京中学”的部分师生。于是,我有幸遇到了一位民国时代老清华的毕业生,教我们历史。老先生不疾不徐,借着他,我看到了课本上根本不会出现的内容。中国地图并不是报晓雄鸡,而是美丽海棠叶,就是从他那里知道的,也因此而对俄国怀恨。搞笑的是,高考时历史科却意外失常。

我们的外语老师,是曾经的俄语翻译。中苏关系甜如蜜时,大批苏联专家活跃在中国;赫鲁晓夫时代两国翻脸,随侍翻译再无用武之地,便“充军”到了中学。她的翩翩风度与鹤立鸡群的服饰,潜移默化了我的时尚感;她脸上那似是而非的不变微笑,总让我产生凡事均可不屑一顾的猜想;她的声音好听,特别是在发俄语特有的颤音时自然流畅,这又让我喜欢起俄语。

填报志愿时,外语老师极力劝导我报外语系;想像中的摩登光芒,也着实让我动心了一下,但当时觉得以外语为专业太局限于工具性了。历史老师自然建议研读历史——知道过去才能通晓未来,明白真相才能免于被诳哄,但我心里实在没底,若遇不到像他一样的启迪者,那岂不和读谎言没两样?最后,还是语文老师占了上风,我决定把机会留给自己的梦想,选择了可以谈一场惊世骇俗之恋爱的专业——汉语言文学系。

热烈地生出悖逆马恩列斯的异心

师大录取我的老师,原是教我们俄国文学的。第一次上课的课间,他径直走到我身旁问:你就是XXX吧?不能不说,这个猜人游戏他完胜。见我点头,他说:是我录取的你,你的文史成绩都上了80分,我印像很深。

事实上,我的俄语也考得不错。我们这届学俄语的同学,大多都很有远见地改学了英语,所以文理各系合组了一个公共外语俄语班。除了历史系那位男生,我的成续名列第二,这恐怕是我没放弃俄语的最重要因素——懒,轻车熟路容易走;其次当然还是喜欢,语法非常规则,书写非常漂亮,文学大家及其作品也都非常著名……

即便如此,内心还是抑制不住地痛恨俄国!历史老师的话再也抹不去了,而且越是比较俄国文学史与中国文学史,就越是发现两国在无产阶级革命政权建立后,其走向呈现出惊人的相似!就好像庄稼遇到了灾年,收成再不复往日的辉煌,连高尔基这样的“旗手”也被斯大林暗算了,后起的索尔仁尼琴更被判刑、流放、流亡;中国的左翼作家也都没得好下场,逃得过反右的也逃不过文革,除了郭沫若没谁毫发无伤地活下来。

不仅文学史,就连社会发展史也同样惊人地相似!索尔仁尼琴描述:布尔什维克建立的制度,在和平时期人为地制造了大饥荒,于1932年和1933年在乌克兰造成600万人死亡;二十几年后,中国惟妙惟肖地翻版了这一悲剧!这让我更热烈地生出悖逆马恩列斯史观的异心。

每堂俄语课都凝聚着爱恨冲突

师大的前身,为京师大学堂师范馆。1898年,清政府制定《京师大学堂章程》;1901年重建京师大学堂,师范馆招生;1923年改为师范大学。1931年与女子师范大学合并,定名“国立北平师范大学”;1949年改为“北京师范大学”。鲁迅先生曾女师大讲过课。

我喜欢读鲁迅却是在中学,大约是受语文老师的引导。对鲁迅而言,最初的提醒了满汉之界限的,不是书而是辫子:“砍了我们古人许多的头,这才种定了的;到我们有知识的时候,大家早忘了血史。”对我而言,最初的提醒了中俄之界限的,也不是书,而是地图:好好一片海棠叶,怎么就被蚕食成了斗败的公鸡?

早在我出生之前好多好多好多年,俄国就藉《瑷珲条约》(1858年)和《北京条约》(1860年),拿走了中国大片大片的土地——整个外东北一百多万平方公里!而清朝跟沙俄在1689年签署第一份边界条约《尼布楚条约》时,那里还全是中国的领土。更可恶的是,在我出生后好多好多好多年,赶走了沙皇的苏维埃,仍以列宁斯大林的思想继续拑制中国百姓的灵魂,迫使被劫掠了国土家园的人们对其俯首称臣,还要奉其为老大、精神导师、同志加兄弟。

审视着这样的历史,每一堂俄语课都仿佛置我于爱恨冲突中。记得大二的时候,送给男朋友的第一份礼物就是内部出版的苏联持不同政见者资料汇编,厚厚的一大本。他有些奇怪和不解,但在我却是顺理成章的明志之举——反对现存政治秩序即是我心向往……10年后,我们果然为此投入艰辛努力,也付出沉重代价。

责任编辑:高义