【大纪元2021年10月14日讯】(大纪元记者李少维编译报导)新研究发现,一种名为连接组蛋白(linker histones)的物质控制着DNA的盘绕方式,导致缠绕出来的染色体形态不一样:有的是由很多小线圈组成,看起来又长又细;有的由少一些的线圈组成,看起来又短又粗。

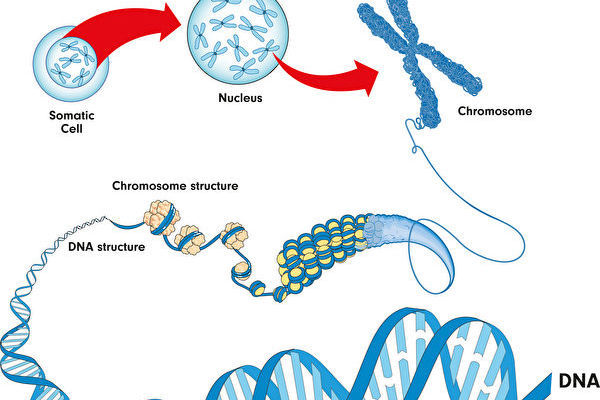

人类的细胞有能力把长达六英尺的DNA盘绕后塞进一个只有10微米的细胞核里面,差不多相当于是一英里长的绳子塞进一颗绿豆里面。

科学家知道这么长的DNA物质可不是像一团乱麻一样塞在这么狭小的空间内,而是以非常有序的形态盘绕在一个个核小体(nucleosome)的外面,再由连接组蛋白把缠绕好的DNA固定住,就组成了一段段有序的染色质纤维。这些纤维再通过凝聚蛋白(condensin),组织成有序的染色质环,最后组成染色体。

主要研究者之一美国洛克菲勒大学(Rockefeller University)的分子生物学教授福纳比基(Hironori Funabiki)说,根据染色质环大小的不同,不同物种、不同细胞内的染色体的形态也不一样。

福纳比基把染色体盘绕的形态比作人们收纳有线耳机的方式。“如果你把它缠成小圈,就很容易装进你的口袋里;如果你只把它简单绕几大圈,耳机线就还是比较大。”类似的,如果盘绕出的染色质环比较小,圈数较多,组成的染色体就较长、较细;如果染色质环比较大,组成的染色体就较短、较粗。

这个研究组使用马萨诸塞大学(University of Massachusetts)医学院提供了一种技术,分析了青蛙卵的DNA,发现连接组蛋白在染色质环形成过程的一开始就介入起到重要的作用,影响着染色质环的大小。

研究人员发现,在染色质环形成之初,如果连接组蛋白的浓度高,就会阻碍凝聚蛋白与核小体的绑定,使得组成的染色质环数量很少,最后的染色体形状就是“盘绕得比较松散”的状态,也就是上面提到的“较短、较粗”的形态。反之,如果在这个阶段之初连接组蛋白的浓度较低,充足的凝聚蛋白就会让染色质环盘绕得较紧凑、形成较多的染色质环,那么形成的染色体形状就是“较长、较细”的形态。

福纳比基的猜想是,细胞利用这种机制调节染色体的长度,是为了加快或放慢细胞的生长速度。“染色体越长,细胞分裂所需的时间越久。”福纳比基说,“青蛙卵暴露在危险的环境下,所以生长速度很关键。成功的繁殖取决于这些卵变成蝌蚪游走的速度。可能因为如此,所以青蛙卵的染色体比较短,这样细胞分裂的速度才快。”

福纳比基表示,下一步他们将探索连接组蛋白是否在影响人类染色体的大小和形状方面发挥着类似的作用。

这份研究8月18日发表于《电子生命》(eLife)。◇

责任编辑:朱涵儒