【大紀元2024年05月13日訊】(大紀元記者程靜、易如採訪報導)美國政府週二(14日)宣布對中共戰略性出口產品調高關稅,其中電動車稅率提高四倍;中共強烈反彈。專家認為,中國廉價傾銷及不公平交易令美歐憂慮,而產能過剩源於中國經濟體制長期「供需錯配」,中共依賴傾銷很難真正有效提振經濟。

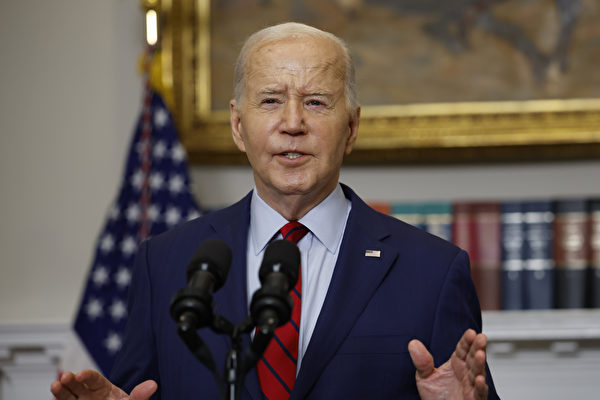

拜登對華大幅加徵關稅 中共強烈反彈

路透社週二(14日)報導, 美國總統拜登宣布對包括電動車、電腦晶片和醫療產品在內的一系列中國進口產品大幅提高關稅,其中將電動車關稅提高四倍,達到 100% 以上。

白宮指出,中國的不公平做法讓廉價商品充斥全球市場,對美國經濟安全構成了「不可接受的風險」。

白宮表示,新措施影響了價值180億美元的中國進口商品,包括鋼鐵和鋁、半導體、電池、關鍵礦物、太陽能電池和起重機等。

美國貿易代表辦公室告訴路透社,預計生效日期將在約90天內。

白宮在聲明中還說,上述行動旨在促使北京「消除有關技術轉移、智慧財產和創新方面的不公平貿易行徑」。

川普擔任總統期間曾對價值約3000億美元的中國商品加徵關稅。拜登政府今天是依據貿易法(U.S. Trade Act)第301條款採取行動。

除了電動車與半導體,華府針對若干鋼、鋁產品,以及針對鋰離子電動車電池、電池零組件的關稅,也增至原來的3倍左右。

針對天然石墨與若干關鍵礦物的關稅稅率,將從0%上調至25%;針對太陽能電池的關稅稅率將從25%上調至50%。

這是拜登政府為防止中共傾銷削弱美國企業產能並威脅美國製造業就業而採取的最新舉措。

週一,美國財長耶倫在一個活動中對媒體表示,美國針對中國產能過剩採取的任何行動都應該是有針對性的,而不是廣泛的。

「我們確實認為競爭環境應該公平,而中國(中共)卻從事巨額補貼等不公平行為。」耶倫說,「特別關注清潔能源、半導體以及中國(中共)通過其政策大力鼓勵投資從而導致產能過剩的領域」,並期望中國(中共)不會做出重大反應。

中共強烈反彈。中共商務部週二表示,中方堅決反對並嚴正交涉。央視批此舉「將嚴重影響美國汽車產業轉型升級,對消費者帶來嚴重負面影響」。

這個消息上週已經傳出。中國汽車工業協會週一宣稱,美國對中國新能源汽車行業產能過剩和所謂國家安全擔憂誇大,是典型的貿易保護主義。中共外交部部長助理華春瑩也在X上發文,指耶倫言論蘊含的美方「雙標」。

中共黨煤《人民日報》更是刊文,稱近期美國極力渲染所謂中國新能源「產能過剩」論調,是扶持本土產業發展,也是為了服務美國國內政治需要,把矛盾向外轉移。

不只是美國,歐盟也極為關注中國產能過剩問題。歐盟主席馮德萊恩上週在柏林表示,中國廉價電動車充斥市場,必須阻止。她敦促中共當局解決「結構性產能過剩問題」 。不過,當時正在歐洲訪問的習近平否認中國存在產能過剩問題。

目前中國產能過剩及電動車傾銷已成為中共和歐美貿易博弈的焦點。

「新三樣」廉價傾銷 不公平競爭 美歐憂慮

據美國人口普查局的數據,2023年美國從中國進口了4,270億美元的商品,向中國出口了1,480億美元的商品,這項貿易逆差已經持續了數十年,並成為華盛頓越來越敏感的話題。

白宮國家經濟顧問萊爾·布雷納德表示:「儘管中國產能過剩,並且因不公平做法而導致低價出口商品湧入全球市場,但中國仍在繼續投資,以犧牲其他國家利益為代價來推動自身經濟成長。

美國經濟學者黃大衛13日對大紀元分析,中共是想將電池、電動車等作為一個新的突破口。過去中國傳統的電器、家具及服裝方面,已經是出口全球的一個壟斷地位。

美國一直警告中共以電動汽車、鋰電池以及太陽能光板為代表的「新三樣」正在廉價傾銷世界,對全球經濟造成衝擊。 在比利時、德國的一些港口,成千上萬輛中國電動車積壓數月,等待歐洲顧客。

歐洲一些媒體已經在呼籲,「當心中國工業海嘯!」《 日經亞洲》此前報導,2022年全球的電動車總產量中有60%來自中國。

黃大衛說,「歐美非常擔心這種巨額的貿易順差,會導致他們國內經濟的對外依存度增加,失業率增加,尤其是今年中國的出口產品已經對傳統的汽車製造大國,歐洲、美國、日本形成的壓力非常之巨大,這是客觀原因。」

台灣總體經濟學者吳嘉隆也對大紀元分析,中共首先要證明是不是公平競爭,「所以中國企業包括技術取得,銀行貸款取得,政府財稅優惠,這些補貼,你首先要能夠符合公平、自由貿易的規則。」

「否則,你的價格便宜,當然會衝擊到別人。」他說,「用便宜的產品去對外傾銷,會引來貿易摩擦,然後保護主義抬頭,引來貿易戰升級,到最後,自己會遭遇這些困難的。」

歐盟的數據顯示,2023年,中國品牌在歐洲電動車銷售中的占比為7.9%,而在2019年,這個比例還只有0.4%。分析預測,中國車企占有的歐洲市場份額在2027年將達到20%。

中國電動車價格低廉是主因。倫敦汽車行業數據公司JATO Dynamics報告,中國電動車品牌在歐洲的價格平均低於歐洲品牌24%。

不過,歐美國家也存在出口補貼,但是,黃大衛說,「相對於中共補貼的深度、廣度,還有比例,中國要誇張的多,所以這是兩個產業政策方面的正面對沖,應該說是歐美針對中共在製造業方面進一步壟斷跟加強的一個措施。」

中國產能過剩怎麼來的 中共為何不承認

中國究竟存不存在產能過剩問題?就汽車業,江蘇省智能網聯汽車創新中心4月底曾發布報告,中國前20家乘用車企業產能合計約3500萬輛,占總量約7成,平均產能利用率卻只有47.5%。

產能利用率在80%到85%之間被認為是比較健康和可持續的水準,而高於60%能保證企業能基本正常運轉,當產能利用率低於60%時,就意味著「嚴重的產能過剩」。

對於這種情況,黃大衛分析,「第一,它是由於經濟體製造成,因為只要出口過了海關,它就作為一個出口產值,對地方政府和企業來說,就完成政治資本的一個累積跟生成,所以它有時並不在乎產品是否賺錢,因為可以從國家得到補助。」

第二方面,「它現在很多出口其實是利用了一種自買自賣,就是在歐洲成立相應公司,然後就下訂單把產品出口到歐洲去,但是在歐洲公司其實賣得非常之慢,非常之差。」

黃大衛說,當然中共不承認產能過剩是因為,「它覺得出口出去,那邊就是作為一個承租,或者稱囤資,而從中國海關數據來說,它已經是順利出口順利銷售出去了,所以不存在產能過剩,這是站在不同立場去表述。」

中國體制問題:供需錯配 產能過剩難免

中國自80年代開始改革開放,經濟快速發展。但是吳嘉隆認為,長期以來都有一個根本問題,「就是經濟結構出現錯配,英文叫做mismatch,就是生產結構跟需求結構沒有配合好,什麼意思呢,就是中企有能力生產的東西,比如從早先的衣服鞋子到現在的一些家電或家具,或者消費電子產品等。一定會生產過頭,然後產能過剩。」

「但是中國自己的某些需求,做不出來就要進口。這個反映的就是經濟結構的錯配,生產結構跟需求結構出現落差。」

吳嘉隆指出,中國經濟一直要依靠全球化來盤活,讓自己的經濟資源能夠有最大的經濟效益,一旦中國如果搞閉關鎖國,還是內捲的話,所謂去全球化,那就出問題了。

他認為,中國經濟發展的道路,一直是要修正經濟結構的偏差、錯配,讓生產結構跟需求結構越來越靠近,越來越一致,大部分的生產能夠被本國國內需求來消化,這是最好的狀態。

他說,經濟結構的錯配,已經衝擊到別人的產業跟就業機會,所以這是根本問題,這跟美國有沒有大選沒有關係。

靠傾銷海外 專家:很難真正有效提振經濟

美國一直希望中共能夠採取措施解決內需低迷,通過提升本國消費來振興經濟。雖然這正好是符合中共宣傳的「內循環為主」,但現在習近平堅持新三樣傾銷海外。

黃大衛認為,美國說要中國解決內需問題,從目前中國經濟實質來看,這比較困難,因為中共並不希望沿著提高福利減低稅收、增加社會保障這條路走,而認為這是違背了社會達爾文主義。

他說,所以北京的做法在實質上很難去真正有效提振經濟,要發展經濟的話還是要回到原來的路上,就是以出口為主導的經濟,老三樣能夠壟斷世界出口,現在希望提振新三樣,其實新三樣的交易價格跟附加值相對比較高,這是一廂情願的想法。

黃大衛解釋,因為像汽車,目前世界能通行的很多大型汽車都是百年老店,經過幾十年打磨歷練篩選下來的,「而現在所謂的新能源,這種電動車技術含量比較低,就幾個洗衣機電風扇的渦輪加個電池就搞定。而歐美沒有技術優勢。」

他說,只是在目前全球對電動車的安全測試跟要求的制定標準還沒完善而已,未來在碰撞測試跟安全測試方面不斷提高情況下,這種靠電冰箱、洗衣機,還有沙發能做成的玩具級別的新能源汽車,很難真正起到壟斷市場的作用。

「現在說實話,中共是希望能夠在目前還沒制定好安全規矩之前,靠著龐大產能、舉國體制這種政治優勢,能夠盡快的去壟斷市場,打開市場。」

「但是汽車都是歐美國家的百年老店,都是他們自主性工業產業之一,所以我覺得這個困難還是比較大。」◇

責任編輯:李宇圓#