【大紀元4月25日訊】(大紀元記者曾去執編譯報導)這是個中美之間彼此不滿的冬季。這些不滿包括美國對台灣軍售、奧巴馬與達賴喇嘛會面、雞肉與鋼鐵的貿易罅隙,乃至關塔那摩拘留營釋放維吾爾族難民等問題。最近有輿論認為雙方關係已有改善,但美國《新聞週刊》(Newsweek)近日發表評論認為:實際上重大隔閡仍然存在。

過去幾天以來,有人認為上述問題似有春融化解的現象。因為中共高層對美國的要求願意讓步:同意考慮制裁伊朗、重估人民幣,乃至放寬外國企業至中國投資的限制。奧巴馬政府對中共的讓步大吹法螺,認為兩國的團結可以重塑21世紀新世界。

但是根據《新聞週刊》的評論,就安全與經濟諸多議題而言,認為現在是中美合作團結的新紀元,未免言之過早。評論說,就算雙方都承認達成協議,但中美之間甚麼也沒改變。且看下列各項證據:

1.核武問題:中國一直堅持反對制裁伊朗,其中主要是因為他們與德黑蘭當局有數十億美元的能源交易。中國為了自己的能源安全,必須與伊朗保持良好關係。上週中國同意「考慮」制裁草案後,美國宣稱雙方有重大突破,但是中國國內的反應卻很冷淡,外交人員再度重申制裁毫無實益。外交部副部長崔天凱在核武高峰會談之後表示:「事實上,中國目前的立場沒有改變,我們一直都是這種立場。」

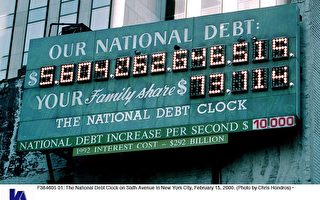

2.貨幣問題:美國一直認為人民幣應重估。因為中國商品價格低,又擁有美國大量公債,是造成美國失業與經濟問題的主要原因。但是鑑於雙方緊張關係沸騰,美國財政部決定延遲至下月才提出報告;原先的報告中可能認為中國操縱人民幣,辱及中國。相對的,胡錦濤重申改革貨幣的承諾。外匯市場顯然不相信這一齣「歌舞劇」,經濟學家也降低人民幣大幅升值的期待,認為只會小幅調整。

3.對外國企業不公平的對待:中國的美國商會提出一項調查顯示,美國公司在中國感到「不受歡迎」的比率,從2008年的15%,升為目前的38%。對此北京日前放寬直接外來投資參利的潔淨能源與高科技市場。但據環球視野(Global Insight)分析師任先方(Xianfang Ren,音譯)的分析,雖然有所改變,但中國對外來投資的態度已經自無條件支持的立場,轉變成有選擇性與規範。

自金融危機發生後,中國在與西方談判時開始展現出一種越來越強硬的態度,從氣候變遷、能源政策至經濟改革,北京有自己的打算,當它覺得重大利益與西方國家衝突時,不太可能真的讓步。

的確,冬天比我們想像的還快,尤其是強權之間發生經濟衝突時。操控匯率還會再度引起爭議,歐亞集團負責人布蘭姆說:「但這次與2005年不同,匯率稍微變動難以讓美方偃旗息鼓,」中國已經成為美國勞工及私有企業的問題,在美國秋季的期中選舉前,國會將已經在匯率問題上施壓,將造成雙方新的貿易衝突,以及嚴重的外交問題。

去年,根據英國廣播公司(BBC)的年度民意調查,很多世界人士覺得中國比美國更具建設性。今年,這種看法已經改變。儘管如此,《新聞週刊》懷疑美國這能重塑美中雙邊紛爭不斷的問題。

(http://www.dajiyuan.com)