明慧學校《醉夢畫室》答記者問

【大紀元2017年09月22日訊】(記者鐘仁新澤西報導)人的一生無論貧富貴賤,都要面對一些困難,家長都希望孩子有好的心態和能力去面對未來的生活。美國孩子們較為優越的成長環境背後,孩子克服困難和吃苦的能力、耐心、細心和恆心等方面相對較弱。另外,如何培養孩子們學習中的記憶力、想像力和創造力等也一直是大家所關注的。

明慧學校近年來針對此類問題,提出利用繪畫教學,致力於學生「三心」(細心、耐心、恆心)和「三力」(記憶力、想像力、創造力)的培養,提高學生的綜合素質。近日記者就這些方面的問題採訪了明慧學校《醉夢畫室》的曹醉夢先生。以下訪談內容接上期。

(接上期)

4、記者:您怎麼看待各種繪畫比賽?

曹醉夢:學生可以參加比賽,但不能熱衷於此。參加比賽是對自己所學、所在年齡段掌握知識程度的檢驗,當然沒有老年人參加兒童畫比賽的。但問題出來了,兒童對繪畫知識掌握程度不同,命題畫的元素如果孩子沒有學到,硬去參賽,那是胡鬧了,是主動找打擊孩子自信心的「虐童」行為,如同一個只學了平面幾何的學生,讓他去參加立體幾何考試,結果是甚麼呢?如果就是要考,系統學來不及了,也要突擊一番,那麼突擊的知識就會打亂有序的知識結構。再如兒童書法學習,一週一節課的計畫,一個學期只能完成基本筆劃的簡單練習,課後不練基本筆劃也不能熟練掌握,此時是沒有參加命題書法比賽資格的,若僥倖得個鼓勵獎則對孩子有害無益,會助長孩子投機取巧和輕視嚴肅藝術的態度,也會助長浮躁心理。

無論甚麼知識都應該踏下心來系統學才會進入狀態,斑斑駁駁、疙疙瘩瘩的知識結構會害了孩子,當然繪畫不明顯,外行人看不出來而已。

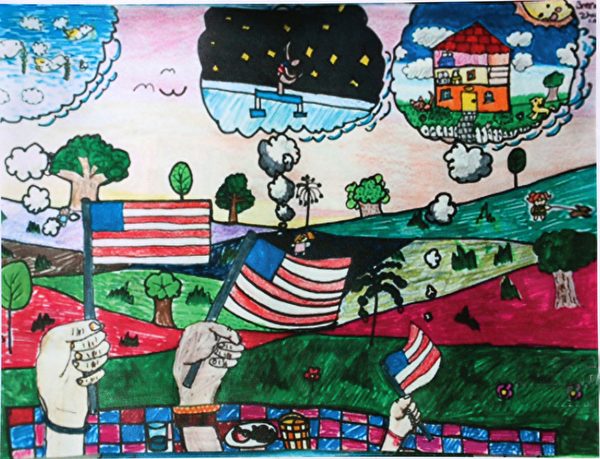

另外,熱衷參加比賽的目的,要個名次,有拉大旗為自己壯膽的嫌疑。但是我不反對參賽,如果賽事與學生所學吻合,會激勵孩子,讓孩子增長自信,以後學畫會更有勁兒。去年我們看到有一個主題為《美麗的美國》的大賽,覺得與當時課後班的繪畫課計畫接近,就安排了學生參賽,讓每個學生說出你認為美國美麗的地方在哪裡,孩子們很活躍,有的說紐約的大樓最高,有的說美國的飛機最多最好,有的說我最喜歡我家後院的鞦韆,還有遊樂場……有個小女孩說我看過神韻演出,那是最美的,神韻廣告上的女孩最漂亮,索性她把神韻廣告畫在了畫裡。經過學生們構思、畫稿子、修改、勾線、上色幾個環節,我們選出了九幅畫參賽,結果有三幅獲獎,包攬了8-12歲年齡組的一、二等獎,和7歲以下年齡組的三等獎,這三幅畫被送往華盛頓DC,去參加全美國的兒童畫比賽。

5、記者:美國對繪畫教師有嚴格要求,除了技法的傳授,教師還應該有必要的教育學、心理學的知識,是嗎?

曹醉夢:是這樣,人的個體心理差異很大,學畫畫也是美育的過程。只會畫畫的人不一定會分析兒童的心理特點,這些專業的訓練大有必要。

人來到這個世界,對這個世界的認知,一開始是從嘴的觸碰感知開始,嬰幼兒對物體冷熱、軟硬等認識和記憶積累漸漸有了自己的經驗,有了語言能力後,用語言與動作和大人溝通所思所想,但是語言和動作的局限往往不能讓孩子很滿意,比如5歲以下的孩子們往往習慣用線條和色彩抒發思想,這是孩子形象藝術思維的萌芽,這個期間孩子的「作品」被稱為塗鴉期。

塗鴉期的孩子對線條的粗、細、直、曲、圓潤、密集度都會有自己的目的,對色彩的明度、純度、色相極為敏感。此時我們建議家長能給孩子色彩純度較高的顏色,如油畫棒,孩子會很「過癮」,而彩色鉛筆顏色不鮮豔、馬克筆的水性顏色易弄髒畫面以外的地方,不建議使用。

對新入繪畫班的孩子我們都會考察一下孩子的繪畫能力,對記憶力、想像力有個了解,與家長溝通,分析孩子的性格特點、形象思維能力和「天分」,確定每個學生學習的方向。即使在一個學習班上,一個主題練習,對孩子的要求也會不同。比如,有的孩子性格外向、潑辣,拿筆就畫,跳躍的思維會使畫面線條起伏很大,色彩大膽誇張,但是局部的觀察不會仔細,往往「畫眼」部分不會很精采;而有的孩子記憶中的物像很具象,小的零部件都會記住或畫出來,但是整體布局會顯出「小」而放不開,不會對全局掌控,創造力不足使其不敢畫,以致影響以後具體的造型能力……

明慧學校招收6歲以上的學生,此時孩子詞彙量增加,對認識世界更加好奇,語言表達能力逐漸提高,對塗鴉期的「繪畫」已經不能滿足了。他們需要將簡單的語言線條更加形象化。但此時孩子的形象思維往往是平面的,對立體的形象少有概念,此時我們不主張孩子觀察、表現立體形象。比如,孩子的印象中桌子是四條腿的,我們不能讓孩子擦掉他的畫中桌子原本看不到的那兩條腿,此時桌子的四條腿能不能平穩不是他們關心的,孩子就是要將記憶中的物體用自己的畫筆表現出來,哪怕是荒誕、離奇的組合都好,重在調動孩子的記憶力和想像力。

一個6歲的小男孩和媽媽住過喜來登酒店,對酒店大樓和停車場一角很敏感,調動記憶後,潑辣大氣地畫出一棟大樓,當然窗戶和門都是記憶中的概念樣式,主觀成分很濃。我請他講講畫面的物件、線條和色彩時,令我吃驚的是,他說忘了喜來登的「燈」在哪了,喜來登得有個大「燈」啊!但是他說沒看著,於是就按照自己家的一個檯燈樣式,畫在停車場……,他覺得有這個大燈這個酒店才能叫「喜來燈」。

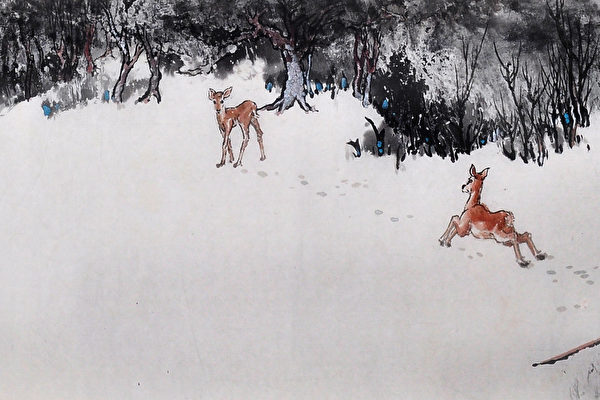

此事引出來一個話題,就是有些家長關心孩子「過度」。每次繪畫課結束,家長會看看孩子畫的畫,此時的鼓勵很重要。但是大人總覺得孩子沒長大,是低能的,用成人的視角審視孩子的畫,永遠也不會覺得好。一個媽媽看到9歲兒子畫的梅花,說,畫的這是甚麼呀,一點都不像,梅花應該是這樣的、樹幹應該是那樣的……,其實國畫表現梅花的方法,兒子的知識已經超過了媽媽,但是大人過度的干預,使孩子對已經掌握的技能產生懷疑,那麼對老師就會失去信任,結果可想而知了。構建孩子的知識結構,家長和老師的信任配合至關重要。

6、記者:您曾說過學畫畫能增強人解決困難的能力,是培養「總統」級管理人才的最好方法,畫畫真的能有這麼大作用嗎?

曹醉夢:我說的畫畫能培養「總統」級人才是開個玩笑,這個世界「總統」級人才畢竟是少數,還是大眾化的平民多。但是民眾中的成功者確實具備非凡的思維能力,畫畫的過程就是對統領全局能力的訓練。

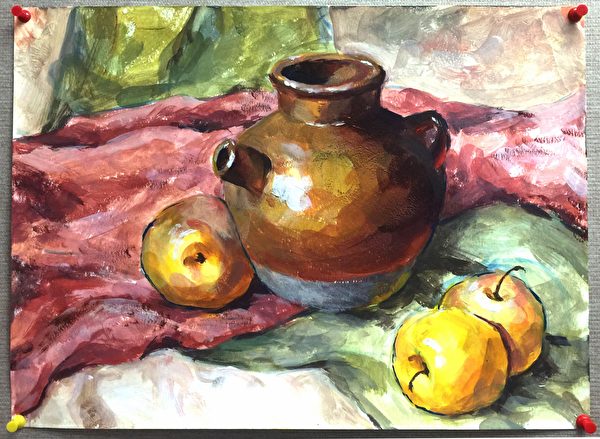

比如畫中國畫,一張宣紙沒有任何繪畫元素,也沒有矛盾衝突。畫者第一筆無論是墨點還是線條,一落在紙上矛盾便產生了。高了低了、大了小了、墨色如何、中側鋒是否如意、拖筆還是逆筆、水分多少、產生的湮化效果如意否?都需在畫前醞釀。但中國畫效果的偶然性和不確定性因素很多,本身就具大矛盾,毛筆本身就是一個調色盤,這是與西方繪畫大不同之處。落筆後的效果往往和自己醞釀的有差距,那麼就要調整,解決一再產生的諸多矛盾。落筆果斷、利落,或猶豫、遲緩,在宣紙上的痕跡大不相同。一個筆跡物像,一筆畫出和幾筆畫出意義大不一樣,這是中國畫的難點,課上要苦練的。這個過程是個人修養學識、技能掌握程度的綜合體現,這就要求畫者畫前要有充分的心理醞釀過程,當然長時間的筆法、墨法練習是前提。

古人畫畫、寫字前的研墨時間很長,其實研墨的過程就是細細揣摩、培養情緒的過程。研墨的環形往復動作和速度,與思維運動很相似。歸納起來,大膽、果斷、細心、負責的中國畫畫法以及解決矛盾的習慣與負責態度,與「總統」級人才的思維要求何等相似?這難道不是中國傳統藝術的「神力」嗎?有些人,包括孩子、成人,做事優柔寡斷、馬馬虎虎、拖拖拉拉,總希望別人幫助而自己不願盡力……畫畫是最好的矯正方式。中國畫的用「一物拖萬物」、「小技帶大能」正是一種哲學思想。

7、記者:沒想到畫畫和哲學、方法論結合得這麼密切,這些理論是您自己的嗎?

曹醉夢:這是我在教學實踐中總結的。深學中國的傳統藝術,包括繪畫、舞蹈、戲劇、建築、中醫藥、武術等,都是一種宇宙觀。任何一門中國傳統的藝術、學問,都不是唯我而我的,都有「學一帶十,觸類旁通」的功能,這是大學問,唯我而我是小學問。到海外的中國人都是佼佼者,都知道中國的學問精深,也希望下一代多少也要從中得到一些營養。但是近百年的歷史證明,這種願望的效果很微弱。在美國我遇到過不少天分很好的孩子,但被家長耽誤了。有些家長不願接受專家的建議,認為自己最了解孩子,抑制了孩子先天的優勢,很可惜。之一的表現就是快餐式學習,短時間內就要看到成果。其實一門學問需要長期的堅持,短期見效的只能是含金量不高的快餐盒飯,大餐不會是小蔥拌豆腐那麼簡單,蜻蜓點水式的學習只能增長學畫者的焦躁與輕浮。好的繪畫老師首先應該是個教育家,而後才是畫家。(未完待續)

責任編輯:思遊