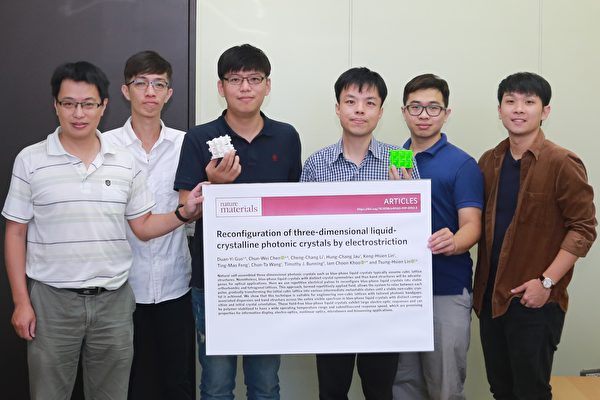

【大紀元2019年11月22日訊】(大紀元記者方金媛台灣高雄報導)中山大學光電工程學系特聘教授林宗賢、助理教授王俊達師生團隊與美國空軍研究實驗室首席科學家Timothy J.Bunning、賓州州立大學電機工程學系教授Iam Choon Khoo合作,歷時兩年多,創全球先例,開發Repetitively-Applied Field(RAF)技術,使藍相液晶從自然產生的立方晶格,重新轉換為新穎且穩定的非立方光子晶體,成果獲刊國際頂尖期刊《Nature Materials》。

林宗賢指出,液晶(Liquid crystal)在現代人生活中無所不見,從大型顯示器到個人隨身設備,其獨特物理性質與光學特性,成為絕佳調控光電的材料。現今,專家正開發具有更佳性能的液晶材料,而具有光子晶體(Photonic crystals)特性的新興液晶更有巨大的應用潛力。

林宗賢說,「光子晶體不僅能讓光轉彎,還能讓動物展現美麗色彩!」如蝴蝶翅膀、孔雀羽毛及甲蟲顏色等,皆來自排列整齊的週期性奈米結構;人造的光子晶體除了仿生的色彩多樣性外,也讓科學家開創出光積體電路、光子晶片、雷射等等應用領域,顯示出光子晶體的重要前景,「是未來世界不可或缺的尖端科技」。

研究團隊說明,成功開發RAF技術,讓立方晶格逐步轉換為非立方,達到現有技術無法達到的結果,讓能隙控制變化量是過往研究兩倍,同時可以使厚度提升將近1千倍的立方晶格藍相液晶,均勻轉換成非立方晶體,並可透過摻雜聚合物來穩定不同結構,實現較寬的工作溫度和亞毫秒級的快速響應。

此外,團隊也針對不同狀態下的光子晶體做最佳化,顯示出重複施加場是調制非立方三維光子晶體藍相液晶通用的技術,讓量身訂製整個可見光範圍內的光子晶體更容易實現,進而擴大藍相液晶應用於顯示、光積體電路、非線性光學、超快雷射及生物醫學等領域。◇

責任編輯:鄭樺