變革浪潮下 日本傳統文化的護航大師——滝和亭

1890年代是日本藝術家滝和亭(Taki Katei ,1830-1901)職涯的顛峰,不僅受頒專家榮譽,委託案更是多得應接不暇。1893年,他為日本皇室服務而受封為「帝室技藝員」。

儘管滝和亭這麼有名,你可能從沒有聽說過他。

現在,甚至在日本也很少人記得滝和亭,其原因「是因為在20世紀初時,滝和亭的繪畫風格被視為是過時的」,策展人羅西納·巴克蘭回信寫道。巴克蘭是2012年出版的《Painting Nature for the Nation: Taki Katei and the Challenges to Sinophile Culture in Meiji Japan》(暫譯《畫日本的大自然:熱愛中華文化的滝和亭在明治日本面臨的挑戰》)一書的作者。她說,相對於傳統藝術,當時受到政府贊助的東京美術學院藝術家才「被視為是創新和值得關注的」。

巴克蘭同時也以客座策展人的角色,協助策展人亞歷克斯·布萊克伯勒(Alex Blakeborough)策劃展覽《借鑑大自然:滝和亭筆下的日本》(Drawing on Nature: Taki Katei’s Japan),在英國利物浦世界博物館展出。布萊克伯勒是世界博物館的民族學策展人。

該展覽在利物浦國家博物館共展出了82幅畫作,包含雇主委託案的準備作品、試畫作品、授課的教材等。利物浦國家博物館旗下有許多博物館和藝廊,其中也包含世界博物館。除了滝和亭之外,該展覽也展出了他的學生石橋和訓(Ishibashi Kazunori)的作品。

因為滝和亭的學生石橋和訓(1876–1928)曾留學於英國皇家藝術學院,這些作品現在是該博物館的永久收藏。

不過令人納悶的是,這卻是滝和亭的作品第一次在日本以外展出。

滝和亭:傳統的護航者

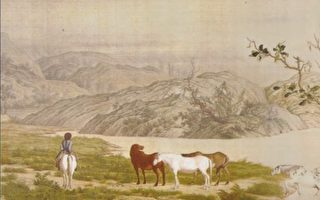

滝和亭生於1830年,那是日本藝術界仍富含傳統文化的年代。藝術家主要借鑒於古典中國畫的傳統,但同時也遵循生命(人和動物)研究和植物學傳統。年僅6歲的滝和亭,便在這樣的傳統基礎下開始學習。20歲時,他旅居長崎以便更深入學習中國文化。那時候的長崎是日本唯一對外開放的港口,並且只與荷蘭、韓國、中國開展貿易。在這裡,滝和亭和中國藝術家、文人一起生活,直接從他們身上學習中國文化。

在接下來的十五六年裡,滝和亭周遊日本,從藝術前輩和臨摹經典作品中學習;同時,他也開始接案子替人做畫。透過這種方式,他建立起自己的聲望和足夠的作品量。1866年他回到了東京,這時候他已擁有足夠的資歷來開設一間自己的藝術學校,布萊克伯勒在電話訪談中說道。

1868年的日本是動盪的一年。江戶時代的德川幕府被推翻,結束了日本的封建制度。隨後,日本天王取而代之成為日本最高領袖,改元「明治」並開創了一系列維新政策。從此日本進入了劇烈的轉型期,西化往往優先於傳統。日本開始引進蒸汽火車、西式建築和服飾等。

政府也開辦了藝術學校和博物館,並且定期舉辦公開展覽。政府也鼓勵藝術家在創作中融入西方風格;將作品調整為適於展覽會場,並採用玻璃裱框畫作,而非製作傳統的絲綢卷軸畫。

巴克蘭解釋說:「滝和亭並沒有在自己的作品中加入任何西方繪畫風格的元素」,滝和亭是日本藝術協會(Japan Art Association)的成員,他們是一群「想要為日本繪畫傳統技法重新注入能量的藝術家」,她說道。

該協會在海外推廣日本傳統藝術,將藝術品送到1893年芝加哥和1900年巴黎的世界博覽會上參展。他們在東京也舉辦了兩場展覽,並提供作品參加政府補助的展覽。

這個組織展示了強而有力且引人注目的藝術形式或主題,可說是日本文化的代稱,巴克蘭解釋道。

「借鑑大自然:滝和亭筆下的日本」

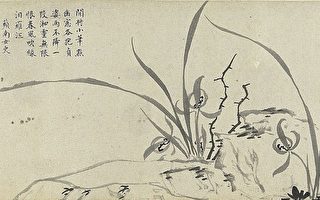

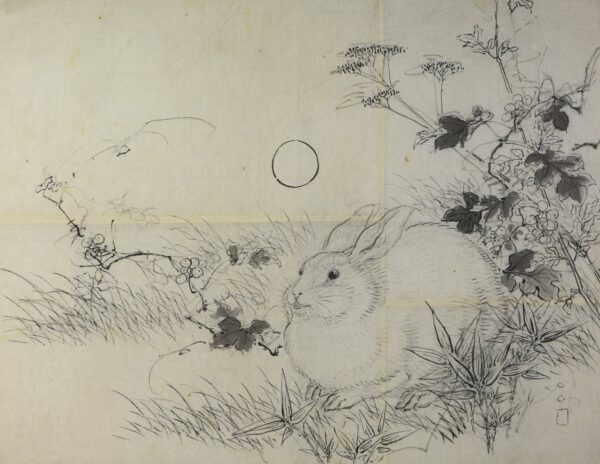

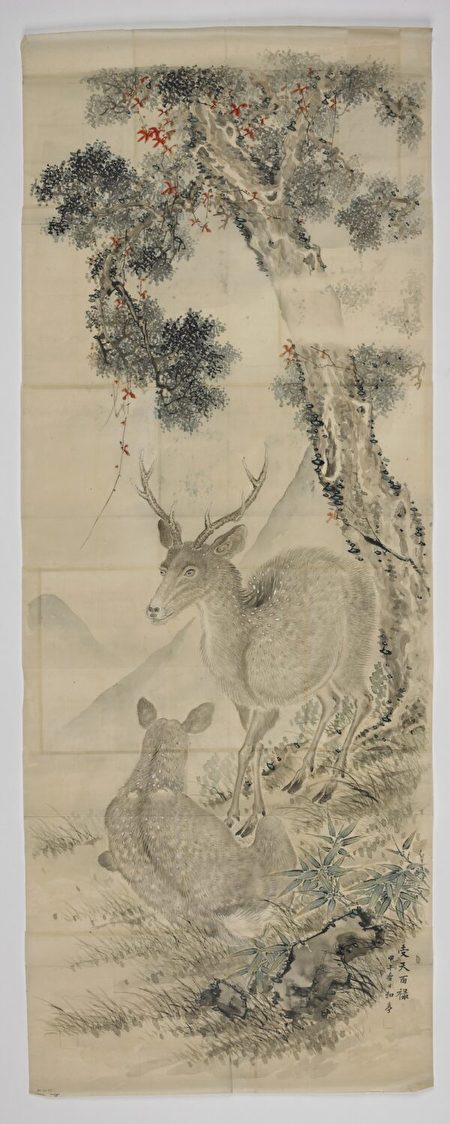

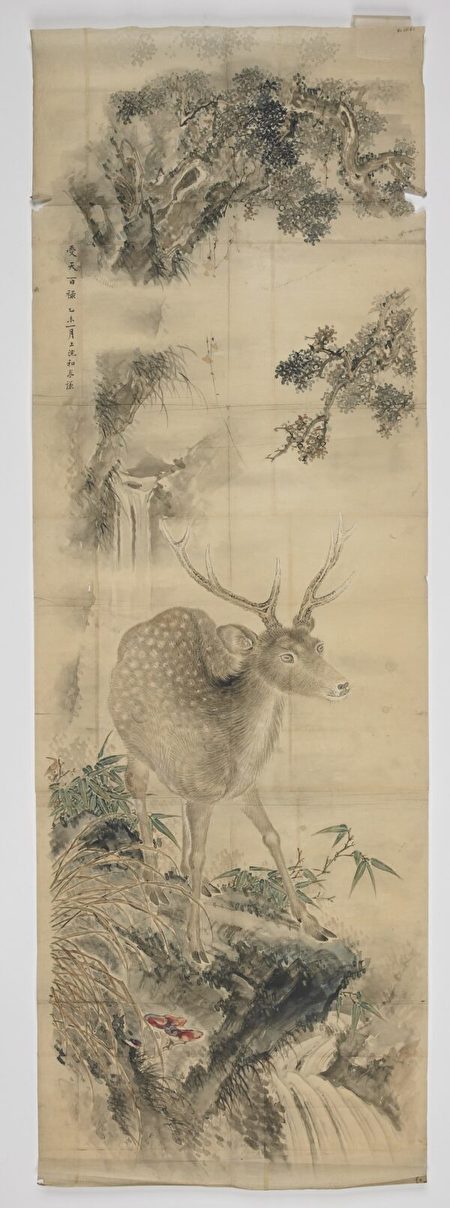

語音導覽解釋道,展覽中滝和亭的畫作展示了他是如何用傳統藝術實務指導門下的藝術家們。這些畫作可以是屏風、推門、扇子、畫冊、手卷,當然也少不了卷軸畫。

這些都是實際「具有功能的物件,用來教導學生如何繪製特定的主題,指導他們東亞傳統繪畫的取材(主要源自於中國)和整個制定繪畫主題的語言,有些甚至可追溯至一千年前的中國」,巴克蘭說。這些繪畫主題皆被詳細地記錄在滝和亭於1886年為學徒所寫的著作中。

現場展出的畫作皆是直接固定而不是懸掛在畫廊裡,為了讓觀眾可以一窺滝和亭的學生是如何向他學習的。「他的作品就是這樣釘在他的工作室周圍,讓他的學生得以臨摹,這也是我們想要做的;我們將他的教學傳統延續了下來」,布萊克伯勒向我解釋道。

這裡許多畫作都包含了大量的細節,真的很令人讚歎。「我還記得第一次看到這些作品的時候,發現它們其實是未完成的作品時感到非常吃驚」,布萊克伯勒說。

多數作品都連帶有試畫的版本。就滝和亭而言,「能夠(在最終的版本上)重複同樣的細節和技巧本身就是一件了不起的事」,他繼續說道。

滝和亭就是得做到這種程度才有辦法在絲綢上作畫,因為在絲綢上作畫就算是再小的錯誤都很難修改。要在絲綢繪畫上臻於完美,需要的是無與倫比的耐心、技巧和無休止的練習。

這些準則貫徹在滝和亭的展覽作品上。有些圖面上有網格線,以便圖像可以放大後複製;有些畫作則帶有更正註記,像是石橋和訓這幅有趣的雙鶴圖,或許是滝和亭或石橋和訓自己用了紅色墨水稍稍調整了兩隻鶴頭的角度。

在滝和亭的作品《牡丹叢》中, 嬌嫩粉紅的牡丹花瓣透露出天鵝絨般的質感,甚至隱約還帶有淡淡花香。在另一幅作品《鹿》中,動物的毛皮被如此細緻地處理,讓你好像可以感受到它那柔軟的觸感。

這些主題並不是滝和亭天花亂墜的幻想。就如中國古典藝術,日本繪畫也是從大自然取材來表達特定含意。有著層層密密花瓣的牡丹花象徵財富和繁榮,而鹿則代表長壽。滝和亭和他的學生掌握了東亞藝術的語言——一種沒有文字記錄或口語表達的語言,一種透過象徵手法與觀者溝通的語言。

許多畫作和卷軸畫都深具意義。通常,只有在特別的場合才會把珍藏千年的傳家寶卷軸畫拿出來使用。如果畫的是盛開的牡丹花,只有在夏天才會掛出來。像是《一品當潮》這幅畫作,則只有在新年的時候才會亮出來,因為紅頂鶴是長壽和純正的象徵。

所以,要同時觀賞到滝和亭的諸多作品懸掛在展場上確實是不容易——也是為了日本傳統文化和藝術本身。就讓這次成為滝和亭作品在日本以外展出的開始吧。

了解更多有關「借鑑大自然:滝和亭筆下的日本」展覽資訊,請前往 LiverpoolMuseums.org.uk,展覽日期至4月13日。

註:滝和亭和石橋和訓的英文名是依據日本姓氏書寫傳統:姓置於前,名置於後。

原文 Taki Katei: The Famous Japanese Artist You’ve Probably Never Heard of 刊登於英文大紀元。

(本文限網站刊登。版權所有,禁止轉載。)

責任編輯:茉莉 #