在一般世人的印象中,在戰場上是敵我雙方激戰,人們會不擇手段,不顧一切追求勝利。但倘若回溯二千多年前,春秋時期打仗的場面,是怎樣的畫面呢?二國對陣,有國君擔心敵軍士兵是否受傷,特派使臣前去問候。為救下臣,有國君闖入敵軍大營,還被護送了出來。敗軍逃跑,兵車陷入泥坑,勝軍在後面追擊,還教敗軍如何逃跑……風趣的春秋戰場,貴族應有的風範,消弭了敵我。

不辱不傷敵國君侯

魯成公十六年(公元前576年),鄭晉兩國征戰。晉國大夫韓厥率領下軍,大夫郤至佐領新軍。韓厥乘坐戰車追擊鄭伯。為他駕車的御者杜溷羅說:「快追,鄭伯的御者已經嚇得心慌意亂,左顧右盼,注意力不在駕馬車上,我們完全可以追得上。」

韓厥說:「不能再羞辱鄭伯了。」於是就停止了追逐。《司馬法‧仁本》說:「古者逐奔不過百步。」古代追擊敵軍不超過一百步,是為軍禮,古人打仗也很能克制自己。按照當時的禮義,追敵軍只追一百步,超過這個範圍,就屬於非禮了。

此時郤至(又稱溫至)也趕到了,見鄭伯在逃,就去追擊。他的車右茀翰胡說:「我們另派一輛輕車,從小道追擊。我直接追上他的戰車,把他俘虜下來吧。」

郤至說:「傷害國家的君王,我們要受到刑罰處置的。」於是就停止了追擊。

楚王遣使問候敵軍軍士

郤至與楚國作戰時,曾三次碰到楚共王的親軍。在戰場上,郤至見到楚共王時,一定要跳下戰車,脫下頭盔,向前快走幾步,以表示對楚王的尊敬。

楚共王派使者工尹襄送上一張弓去問候,並傳話說:「剛才戰事激烈,有一位軍士身穿淺紅色革皮軍衣,每次見到我,他都會快步致敬,可真是一位君子!他沒有受傷吧?」

郤至見到楚王的使者,脫下頭盔接受了楚王的問候,說:「我是晉王的外臣郤至,今天跟隨我國主君作戰,託君王的蔭福披甲作戰,不敢拜受楚王的好意。謹向楚王呈報在下沒有受傷,感謝楚王的問候。現在戰事正在進行,我只能向您行軍禮致敬。」郤至三次向使者恭敬地行禮後,才退回到陣營中。

楚軍追擊 教晉軍逃奔

魯宣公十二年(公元前597年),晉楚兩國在邲地(今河南鄭州北方)開戰,史稱「邲之戰」,又稱「兩棠之役」。當時晉軍戰敗,潰不成軍,只得匆忙逃跑。

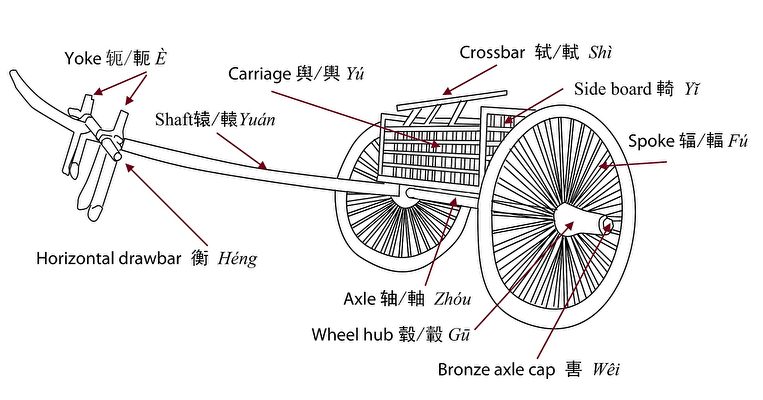

在逃跑過程中,一輛晉軍的戰車陷進泥坑裡,馭手鞭打馬,但車子也無法前進。在後追擊的楚軍,教晉軍抽出車前的橫木。晉軍照做,但車剛走了幾步,又不動了;楚軍又教他們,要先拔掉大旗,扔掉車轅上的橫木。晉軍照著楚軍說的做,終於從泥坑脫逃了出去。

楚軍還照樣在後面追,但是追到差不多一百步,也就停止了,因為再追就屬於「非禮」了。逃跑的晉軍士兵在戰車上,回頭對後面的楚軍調侃道:「我們晉國打的敗仗不多,沒有你們大國(楚國)的逃跑經驗多。」

以現代的角度領略古代戰場,這一幕既風趣,又令後世感到震驚。逃跑者和追擊者之間,不像敵我,倒像友人。那時的人們對自我的約束,體現在戰場上,引發這樣的趣聞。

戰場上射君子 非禮

魯成公二年(公元前590年)六月,齊國討伐魯、衛二國。晉國大夫韓厥、郤克率領晉軍八百乘戰車,援助魯、衛。戰前,韓厥夢見他的父親說:「打仗時,要避開左右!」

當時打仗,通常一輛戰車三個位置(也有四位的),分別為車左、車右和御者。車左甲士持弓箭,負責射箭,是一車之長,又稱甲首。車右甲士持戈或矛,負責刺擊,還要為戰車排除障礙,又稱參乘。御者居中,負責駕馭馬車。韓父託夢讓他的兒子打仗時,避開左右的位置。

第二天開戰之前,韓厥就站在中間位置,負責駕駛兵車。齊侯(齊頃公)的護衛邴夏看見韓厥,說:「射駕車之人,他是一個君子。」齊侯說:「既然是君子,還要射他,那是非禮啊。」於是下令只射韓厥左右兩邊的甲士。射車左,車左甲首中箭掉下了車。又射右邊,車右的參乘也中箭倒在了車裡。

晉軍將軍綦毋張的戰車壞了,看到韓厥的戰車空著,就請求上他的車。上車之後,無論他站在左邊還是右邊,韓厥都用手肘輕推他,讓他站在自己的身後,以便保護他。

臣子有忠義 被俘獲赦免

逢丑父見陣勢不佳,便和齊侯換了衣服和位子。快到華泉時,旁邊的兩匹馬被樹木擋住了,戰車不能前進,逢丑父也被困在了車上。這時,一條蛇從車底下鑽上來,逢丑父用手臂揮打,被蛇咬傷了。傷了手臂推不了車,齊侯正準備下車藏起來,被韓厥追上了。

韓厥挽好韁繩,站在假齊侯(逢丑父)面前一拜再拜,捧上一隻酒杯,加上一塊玉璧,進獻齊侯,請他一起去晉軍大營。這時逢丑父假扮的齊侯,命令真齊侯下車取水,讓他趁機逃脫。鄭周父趕了副車,宛茷作車右,載著齊侯逃走了,避免了被俘的命運。

韓厥將假齊侯(逢丑父)送回大營。晉帥郤克曾出使齊國,見過齊頃公。他一見逢丑父,就知他不是齊侯,就想殺了他。逢丑父大呼,為自己申辯:「臣子代君主赴難,至今還沒有這樣的人。我是第一個,反而要被你殺害。」

郤克雖怒火中燒,但他終究是一位冷靜理智的君子,能夠聽得進他人的建議,哪怕是敵軍的申辯。於是郤克說:「他甘願代國君赴死,殺了不吉利。我赦免他,以勉勵那些事君以忠的人。」於是釋放了逢丑父。

齊侯奔敵營救人 反被護送

齊侯逃脫之後,為了找到逢丑父,三次趕入晉軍中,但都被趕了出來。又每每獨自離開齊兵,衝進狄人的軍隊中,狄軍士兵反而抽出戈和盾來保護他。齊侯進入衛國的軍隊中尋找,衛軍也沒有傷害他。

衛軍和狄軍當時都是晉國的盟軍,在戰場上算是齊侯的敵方。但因齊頃公敢於到敵營中尋找自己的臣下,衛軍和狄軍反而很敬重齊侯,沒有傷害他。在古代戰場,這些貴族遵循的禮義,遠遠超出今人的想像。

(據《左傳》)@*#

責任編輯:王愉悅