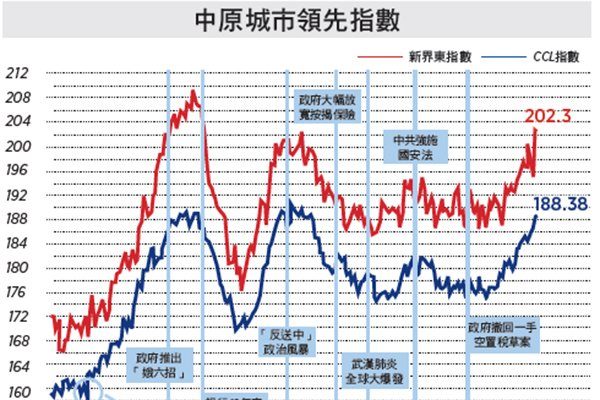

【大紀元2021年07月09日訊】(大紀元記者勤智香港報導)反映二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)最新報188.38,按週再升0.15%。分區指數除港島再升0.77%外,九龍、新界東及新界西分別輕微調整0.08%、0.21%及0.34%。其餘領先指數全線再升,大型單位、中小型單位及大型屋苑分別上升0.74%、0.04%及0.07%。中原經紀人指數(CSI)最新報73.79,按週下跌0.53個百分點。

樓市火熱政府澆油

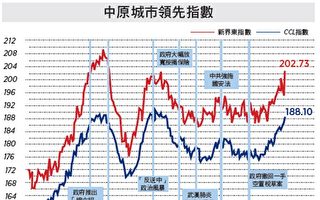

樓價持續上升,二手樓價指數升至97週高位,距歷史高位只差1.1%。三大非分區領先指數全線連升4週,大型屋苑距破頂更只差0.3%。啟德跑道區第一個住宅新盤上週開售3百多個單位,最新一張價單平呎價達2.6萬,超額認購16倍,過去週末售出九成多,單是A組大手買家已掃去3成多單位,發展商加價3.2%加推。

有傳媒訪問排隊買樓人士為何買樓,其中一位中年女士回答:「很便宜。」對於絕大部份人來說樓價是極其高昂,甚麼人會如此豪氣?讀者心裏有數。本季應有最少三個大型新盤可開售,但按過往經驗,市場極少出現過千單位的大型新盤於同一週末搶客,結果當然是客源集中,輪番搶購。為何出現如此協調的情況,看官可以推敲。

本地疫情緩和,加上不適時的消費券刺激經濟,樓價破頂在即。以往政府供應的零碎化土地對私人市場供應兩極化越見明顯。板塊的一端是迷你單位,較早前鴨脷洲大街迷你單位,首張價單平均呎價高達2.5萬。另一端是豪宅。沙田新項目畢架金峰即將開售,單位面積最少1千呎。供應不均,私人二手適切單位價格越搶越高。

樓市新一輪升浪走勢明顯,政府理應實施逆周期對策,調整土地出售時間,把供應推前,就可向市場釋出訊號。但政府不但未作回應,還反其道而行,政府上週公布本季賣地只供應200伙,佔全季供應的3.7%,其餘的是私人供應及鐵路上蓋項目。今時今日鐵路項目已非一般市民能夠負擔,過去數據足以證明私人發展項目的供應時間不由政府主導,尤其是樓市處於升浪,私人供應傾向延後。政府的舉措是間接告訴市場政府樂於見到樓價繼續上升。一手貨尾積壓超過1萬伙,政府將已經到手的一手空置稅條例主動撤回。明顯地,市民關心的負擔能力問題,政府並不在乎。

透支上一代填補負擔缺口

之前某傳媒指住宅市場出現七個利淡因素,本欄較早前已全部駁斥,如今樓價越升越有,亦證明筆者論點正確。但仍有不少讀者對筆者的一個論點抱有懷疑,就是負擔能力見頂的問題。負擔比就是平均樓價除以平均入息中位數,特區高見20.7,連續11年世界冠軍。負擔比過重的問題十年前已經出現,2012年3月梁振英上任前就喊出樓價負擔過重,解決樓市問題是特區政府重中之重,當時CCL指數是100點左右,負擔比大約10倍,負擔過重毋庸置疑。

按世界銀行提出的指標,負擔比3倍以下為之可負擔,5.1倍以上已經是極難負擔,特區20.7倍等同剝奪一般民眾擁有適切居所的權利,負擔之重僅次於深圳、北京及上海。奇就奇在樓價超貴,但負擔得起的似乎大有人在,三萬多元一呎的黃竹坑站上蓋被一掃而空,大圍新盤開售收三萬多票,破97年紀錄,今年一手平均成交價高達1,600萬。二手出現搶盤,各大型屋苑基本上呎價已經破頂。到底這些超高的負擔能力從何以來?為何能繼續被推高?筆者認為有三個群組可以提供答案。

17年年初一個市場統計顯示,由上一代協助下一代置業的「靠父幹」比率大概有45%。如今樓價較17年初上升30%,意味比率更高。現超過6成單位沒有按揭,絕大部份屬嬰兒潮時代出生者擁有,他們不但沒有供樓負擔,還享受了資產大幅增升值,這輩人將部份資產用以協助下一代上車,主要付首期,剩餘的由下一代供款,換句話說就是透支上一代的資產來填補負擔能力缺口。由於槓桿效應,樓價上升對沒有按揭住宅帶來的資產升值大於首期金額的上升,負擔能力可再被推高。但如此情況極不健康,萬一樓價下滑,將影響兩代人。對於沒有自置物業的父母,跨代貧窮將延續,加劇貧富懸殊。

新香港人負擔能力不尋常

較早前浸會大學作深入研究,分析新移民收入走勢,數據顯示過去新移民收入不及港人,但差距自01年不斷收窄。07年至11年輸入的人口,在16年的平均收入已首次超越港人平均收入。數據還未反映17年後政府加大力度利用非單程證計劃輸入的人口,及新增的各種專才計劃,每年超越兩萬人。

由於上述數據已包括每天150名單程證人士,眾所周知,單程證主要是基層人士,若果撇除這些人,可以推算其餘輸入人口收入大幅超越平均港人。數字除了政府在改變輸人口政策外,新香港人工資增長比本土港人更好。特區政府當然不會提供相關數據,但筆者大膽估計,非單程證輸入的人口平均收入較香港入息中位數高一倍以上,代表現時樓價對這班人來說,樓價可能只是年薪的十年八年,相對於中國一線城市的負擔能力便宜。

傳媒一直有報導「新香港人」撐起樓市,按物業代理利用名字拼音估計「新香港人」已成交金額計算佔一手成交近兩成,且有上升趨勢。可以預期,未來政府繼續大力輸入大陸專才,將進一步推升負擔能力。另一股推高負擔比的力量是投資者,按代理新盤銷售非正式統計,大概佔成交兩三成,這些人大幅超越平均負擔能力。資深投資者除了現有物業升值支持再度入市。特區住宅市場因特區政府無法解決供應問題被視作低風險,即使回報極低亦繼續投資,換取長期資產升值,對沖貨幣風險。

政府調控漏洞,有投資者利用「甩名」將手持物業傳給家人,然後再以首置身份入市。即使不是首置,願意繳付雙倍印花稅的亦的大有人在,直至五月DSD錄得近1,400宗,總額達37億元,平均每宗超過260萬。環球資本市場升值,令資深投資者擁有更多資金可轉投特區樓市。

負擔比是一個平均數字,不代表樓市的全部,亦未反映背後的複雜互動,更不能因為這個數字極高,而推論負擔能力已經見頂。但是這個數字背後的訊息仍然是清晰,樓價不是一般大眾能負擔得起,每年住宅成交只有6至7萬宗左右,佔人口少於1%,樓市與大部份人無關。不斷惡化的負擔能力代表政府政策遠離民眾。可以預期,樓價再升,樓市只會進一步脫離大眾。中共實施全面管治,不用多久,特區住宅樓價的負擔比將與中國一線城市看齊。◇

責任編輯:陳玟綺