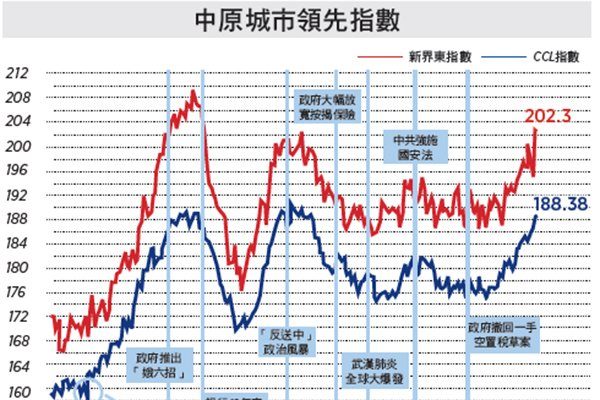

【大纪元2021年07月09日讯】(大纪元记者勤智香港报导)反映二手楼价走势的中原城市领先指数(CCL)最新报188.38,按周再升0.15%。分区指数除港岛再升0.77%外,九龙、新界东及新界西分别轻微调整0.08%、0.21%及0.34%。其余领先指数全线再升,大型单位、中小型单位及大型屋苑分别上升0.74%、0.04%及0.07%。中原经纪人指数(CSI)最新报73.79,按周下跌0.53个百分点。

楼市火热政府浇油

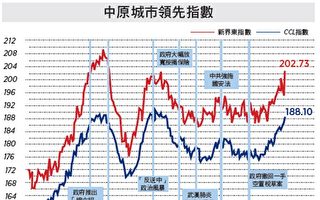

楼价持续上升,二手楼价指数升至97周高位,距历史高位只差1.1%。三大非分区领先指数全线连升4周,大型屋苑距破顶更只差0.3%。启德跑道区第一个住宅新盘上周开售3百多个单位,最新一张价单平呎价达2.6万,超额认购16倍,过去周末售出九成多,单是A组大手买家已扫去3成多单位,发展商加价3.2%加推。

有传媒访问排队买楼人士为何买楼,其中一位中年女士回答:“很便宜。”对于绝大部分人来说楼价是极其高昂,什么人会如此豪气?读者心里有数。本季应有最少三个大型新盘可开售,但按过往经验,市场极少出现过千单位的大型新盘于同一周末抢客,结果当然是客源集中,轮番抢购。为何出现如此协调的情况,看官可以推敲。

本地疫情缓和,加上不适时的消费券刺激经济,楼价破顶在即。以往政府供应的零碎化土地对私人市场供应两极化越见明显。板块的一端是迷你单位,较早前鸭脷洲大街迷你单位,首张价单平均呎价高达2.5万。另一端是豪宅。沙田新项目毕架金峰即将开售,单位面积最少1千呎。供应不均,私人二手适切单位价格越抢越高。

楼市新一轮升浪走势明显,政府理应实施逆周期对策,调整土地出售时间,把供应推前,就可向市场释出讯号。但政府不但未作回应,还反其道而行,政府上周公布本季卖地只供应200伙,占全季供应的3.7%,其余的是私人供应及铁路上盖项目。今时今日铁路项目已非一般市民能够负担,过去数据足以证明私人发展项目的供应时间不由政府主导,尤其是楼市处于升浪,私人供应倾向延后。政府的举措是间接告诉市场政府乐于见到楼价继续上升。一手货尾积压超过1万伙,政府将已经到手的一手空置税条例主动撤回。明显地,市民关心的负担能力问题,政府并不在乎。

透支上一代填补负担缺口

之前某传媒指住宅市场出现七个利淡因素,本栏较早前已全部驳斥,如今楼价越升越有,亦证明笔者论点正确。但仍有不少读者对笔者的一个论点抱有怀疑,就是负担能力见顶的问题。负担比就是平均楼价除以平均入息中位数,特区高见20.7,连续11年世界冠军。负担比过重的问题十年前已经出现,2012年3月梁振英上任前就喊出楼价负担过重,解决楼市问题是特区政府重中之重,当时CCL指数是100点左右,负担比大约10倍,负担过重毋庸置疑。

按世界银行提出的指标,负担比3倍以下为之可负担,5.1倍以上已经是极难负担,特区20.7倍等同剥夺一般民众拥有适切居所的权利,负担之重仅次于深圳、北京及上海。奇就奇在楼价超贵,但负担得起的似乎大有人在,三万多元一呎的黄竹坑站上盖被一扫而空,大围新盘开售收三万多票,破97年纪录,今年一手平均成交价高达1,600万。二手出现抢盘,各大型屋苑基本上呎价已经破顶。到底这些超高的负担能力从何以来?为何能继续被推高?笔者认为有三个群组可以提供答案。

17年年初一个市场统计显示,由上一代协助下一代置业的“靠父干”比率大概有45%。如今楼价较17年初上升30%,意味比率更高。现超过6成单位没有按揭,绝大部分属婴儿潮时代出生者拥有,他们不但没有供楼负担,还享受了资产大幅增升值,这辈人将部分资产用以协助下一代上车,主要付首期,剩余的由下一代供款,换句话说就是透支上一代的资产来填补负担能力缺口。由于杠杆效应,楼价上升对没有按揭住宅带来的资产升值大于首期金额的上升,负担能力可再被推高。但如此情况极不健康,万一楼价下滑,将影响两代人。对于没有自置物业的父母,跨代贫穷将延续,加剧贫富悬殊。

新香港人负担能力不寻常

较早前浸会大学作深入研究,分析新移民收入走势,数据显示过去新移民收入不及港人,但差距自01年不断收窄。07年至11年输入的人口,在16年的平均收入已首次超越港人平均收入。数据还未反映17年后政府加大力度利用非单程证计划输入的人口,及新增的各种专才计划,每年超越两万人。

由于上述数据已包括每天150名单程证人士,众所周知,单程证主要是基层人士,若果撇除这些人,可以推算其余输入人口收入大幅超越平均港人。数字除了政府在改变输人口政策外,新香港人工资增长比本土港人更好。特区政府当然不会提供相关数据,但笔者大胆估计,非单程证输入的人口平均收入较香港入息中位数高一倍以上,代表现时楼价对这班人来说,楼价可能只是年薪的十年八年,相对于中国一线城市的负担能力便宜。

传媒一直有报导“新香港人”撑起楼市,按物业代理利用名字拼音估计“新香港人”已成交金额计算占一手成交近两成,且有上升趋势。可以预期,未来政府继续大力输入大陆专才,将进一步推升负担能力。另一股推高负担比的力量是投资者,按代理新盘销售非正式统计,大概占成交两三成,这些人大幅超越平均负担能力。资深投资者除了现有物业升值支持再度入市。特区住宅市场因特区政府无法解决供应问题被视作低风险,即使回报极低亦继续投资,换取长期资产升值,对冲货币风险。

政府调控漏洞,有投资者利用“甩名”将手持物业传给家人,然后再以首置身份入市。即使不是首置,愿意缴付双倍印花税的亦的大有人在,直至五月DSD录得近1,400宗,总额达37亿元,平均每宗超过260万。环球资本市场升值,令资深投资者拥有更多资金可转投特区楼市。

负担比是一个平均数字,不代表楼市的全部,亦未反映背后的复杂互动,更不能因为这个数字极高,而推论负担能力已经见顶。但是这个数字背后的讯息仍然是清晰,楼价不是一般大众能负担得起,每年住宅成交只有6至7万宗左右,占人口少于1%,楼市与大部分人无关。不断恶化的负担能力代表政府政策远离民众。可以预期,楼价再升,楼市只会进一步脱离大众。中共实施全面管治,不用多久,特区住宅楼价的负担比将与中国一线城市看齐。◇

责任编辑:陈玟绮