從「神聖對話」構圖技巧看15世紀的社交聚會

想像今天晚上在朋友家有場聚會,主人打開家門,穿著牛仔褲的客人進來,和主人擊掌招呼一聲「嘿!」然後找個地方坐下,或直接去後院幫忙烤肉。現在的社交聚會基本上都非常休閒,多數人很少參加正式的社交活動,更不用說和特別「重要的人物」交往互動了。

有重要人物出席的活動可能會要求比較正式,像是西裝、領帶、漂亮的洋裝,在裝潢高雅的房間裡,賓客三三兩兩聚在一起聊天,旁邊擺著飲料和小點心。

想像自己正在參加一場這樣的聚會,賓客中有許多您非常敬仰的偉人,甚至是神仙道人,如果您這時要拍一張照片發布到社交媒體上,您會怎麼替照片構圖呢?

最早的群像畫:天堂到人間的聚會

15世紀的歐洲藝術家會在面板上作畫,然後把多個面板用鉸鏈接在一起,以便折疊起來保存。其中最著名的這種多面板聯畫(多聯畫)就是揚‧凡‧艾克(Jan van Eyck)繪製的根特祭壇畫,中央的面板描繪的是耶穌,兩側則分別描繪祂的母親瑪利亞和施洗者約翰。

藝術家希望能展現在天國世界的耶穌和聖徒們,同時又要儘可能地貼近人們的生活。因此從一開始正式的宮廷場景逐漸演變至常民的生活環境,讓瑪利亞、耶穌和聖徒們更容易親近。在這些繪畫中,眾多人物出現在同一個場景之中;聖徒、天使和藝術贊助人都和最尊貴的兩位賓客——聖母瑪利亞和聖嬰耶穌同聚一堂。

安傑利科修士(Fra Angelico,1400年—1455年)是意大利佛羅倫斯的藝術家修士,他是公認的第一位開創「神聖對話」(sacra conversazione)這種宗教群像畫法的藝術家。在他的《安娜麗娜祭壇畫》(Annalena Altarpiece)中,他將眾多聖經人物安排在同一個場景中,好像在一座宮廷裡。這些來自不同時期的人物恭敬地站在聖母和聖嬰旁邊。

為了讓這些人物出現在一起,他使用了水平的面板。因此,可以說「神聖對話」對當時歐洲的繪畫形式帶來相當重大的影響。畫家們從原本垂直獨立的多聯畫轉成將所有人物都放置在同一塊面板或畫布之中。他們更常使用水平橫向的構圖,並一直流傳至今。

安傑利科修士畫了許多這樣水平構圖的作品。此外,當時雖然也有聖母子和其他人物共同出現的繪畫,但是瑪利亞和聖嬰耶穌通常會被畫得比周圍人物大出許多,以凸顯他們的重要性。在安傑利科修士的構圖中,他將所有人物都畫成同樣的比例,聖母子則出現在畫面的中心位置。

《安娜麗娜祭壇畫》是由安娜麗娜的聖文森特修道院委託安傑利科修士所繪,描繪的是聖母和聖嬰坐在一座簡單的寶座上。我們可以看到在瑪利亞的左側(從左至右)是皮特‧馬特(Peter Martyr)、達米安(Damian)和葛斯默(Cosmas)等聖徒們;在右側(從左至右)則為傳道者聖約翰(saints John the Evangelist)、羅馬的聖老楞佐(Lawrence the first martyr),以及亞西西的方濟各(Francis of Assisi)。

在畫面的下方是祭壇的台階,由一系列水平的平台組成。後面的金色背景則暗示著這並不是一般人間的景象,更像是在天國世界一般。畫中的人物都帶有金色的光環,代表著他們神聖的地位。他們正在一起閱讀或彼此互動,好似在天庭中的日常景象。

除此之外,安傑利科修士還有另一項創新。在畫中,聖葛斯默以手指向聖母子,雙眼卻朝向觀眾。根據GrandCentralPark.org網站的介紹,《安娜麗娜祭壇畫》從15世紀中完成後到16世紀初一直都是佛羅倫斯地區祭壇畫的典範。

居家場景的聚會

這種群像的構圖技巧很快地在歐洲流行了起來。北方文藝復興的代表畫家揚‧凡‧艾克因為發明了油畫而聞名,他也使用了「神聖對話」的構圖技巧將普通人物納入畫面中。在他的作品《聖母和聖嬰與教士范德帕勒》(The Virgin and Child With Canon van der Paele)中,瑪利亞和聖嬰耶穌位在畫面正中間,左邊是聖‧多納廷(St. Donation),右邊是這幅畫的捐贈者喬里斯‧范德帕勒(Canon van der Paele),聖喬治則緊挨在他旁邊。

當時范德帕勒這位富有的神職人員重病不起,打算將這幅畫作為自己的祭壇紀念物。在畫面的原始邊緣有一段拉丁銘文,從中可以辨識出兩位聖人的名字,而范德帕勒則是從歷史文獻中得知的。聖喬治手握著頭盔,將捐贈者獻給瑪利亞。所有人物的衣著都非常華美,有著皮草、絲綢和錦緞。

這是一場非正式的聚會,彷彿是在瑪利亞的私人住所,聖嬰在接見客人時還一直在和小鳥玩耍。范德帕勒並沒有直視任何一位聖人,他的目光停留頭前方,觀察著現場的禮儀舉止。這是凡‧艾克唯一的一幅水平畫作,也是北方文藝復興畫派已知最早使用「神聖對話」構圖的作品。

提香(Titian)也創作了幾幅這種水平構圖的作品,並將畫中人物安排在更日常的環境中。在他的畫作《聖母子與聖女多羅德和聖喬治》(Madonna and Child With Saints Dorothy and Georg)中,我們可以看到客人來訪時,聖母還正逗著在懷中扭動的聖嬰呢。聖女多羅德和聖喬治走向前去,也和聖嬰玩耍了起來。「在這幅輕鬆又充滿自信的畫面中,提香將家庭的溫馨帶入了『神聖對話』的構圖中。」,Web Gallery of Art網站如此解釋道。

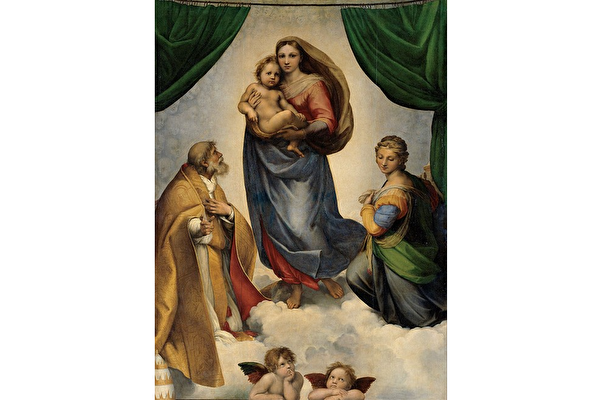

畫中的聖徒們看起來像是寵愛這位淘氣嬰孩的親戚朋友。這類構圖的作品常會在背景中使用拉開的綠色窗簾或簾幕,像是拉斐爾著名的畫作《西斯廷聖母》(Sistine Madonna),好似讓觀眾瞥見天堂的日常一景。

波提且利(Botticelli)在他的《聖巴納巴祭壇畫》(San Barnaba Altarpiece)中也使用同樣的技巧。天使們拉開布簾,展露出聖母子以及周圍人物,每個人的表情都相當生動活潑。

多明尼克‧吉爾蘭戴歐(Dominico Ghirlandaio)的作品《聖朱斯托修道院的神聖對話》(Sacred Conversation of the Ingesuiti)描繪一座雄偉宮殿的場景,聖徒和天使們簇擁在瑪利亞和聖嬰的周邊。大天使出現在瑪利亞身邊——左邊是天使米迦勒(Michael),右邊則是天使拉斐爾(Raphael),而跪在聖母膝前的則是聖徒賈斯圖斯(saints Justus)和齊諾比厄斯(Zenobius)。整幅畫中布滿了剛硬銳利的線條和豐富鮮豔的色彩,暗示這裡是天國之境,背景中的果樹和常青樹則帶入自然的景致。

當藝術贊助人希望在自己家中擺放這些更貼近日常的作品以用於祈禱時,藝術家們也相繼回響。這類型作品因此成為當時意大利藝術家最主要的收入來源。

從「神聖對話」中學習

文藝復興的藝術家使用「神聖對話」的構圖技巧來激發更多人物之間的互動。這些作品向我們展示了如何進行社交聚會:優雅的環境和柔美的音樂,細心的主人和安靜且彬彬有禮的客人。

在當今各種形式逐漸淡化的時代,休閒聚會常聚焦在食物和飲品,鮮少有精神層次上啟迪人心的談話。不過,我們或可重溫一下在正式場合中學習到的禮儀。像是聖經中三位天使在最後的晚餐時拜訪亞伯拉罕、撒拉或耶穌一樣,或許在我們下次的聚會中也會有這樣重要的賓客登門造訪。

原文Gatherings of Holy Ones: ‘Sacra Conversazione’刊登於英文大紀元。

責任編輯:茉莉◇#