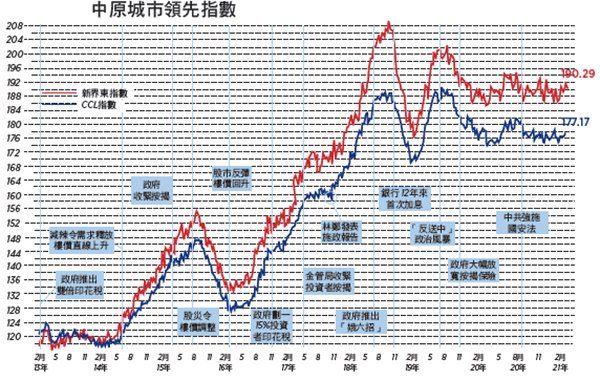

【大纪元2021年03月12日讯】(大纪元记者勤智香港报导)反映二手楼价走势的中原城市领先指数(CCL)最新报177.17,按周微升0.33%。分区指数个别发展,港岛及九龙分别上升0.82%及1.24%,新界东及新界西则分别下跌0.77%及0.93%。其余领先指数全线靠稳,大型单位、中小型单位及大型屋苑分别上升0.48%、0.31%及0.29%。中原经纪人指数连升11周,最新报69.16,按周再升0.85个百分点。

二手楼价指数创八周高位,但仍处于徘徊区。位处长沙湾临海地的维港汇I开售,全盘千多个单位分三期发展,第一期首轮连续加推两百多个单位,最新价单平均呎价2.6万,除了压缩空间单位外,其余与大部分港人无关。二手成交继续活跃,代理指买家避免买贵而加快入市。财政预算案乏善可陈,疫情又挥之不去,经济难有起色,但政治气氛更加恶劣。

优点消失步向毁灭

47人参与初选被政权控以违反国安法,控方未完成调查就告上法庭,提出案件押后三个月。被告被审讯程序折磨四天,连保持基本个人卫生的权利亦被剥夺,最后法庭批准15人保释,控方(律政司)连法庭理据都不用考虑便即时提出上诉,法庭将被告即时还押。法律已被当权者用作迫害的工具。

中共“两会”阉割特区选举制度,务求令特区以最高效率服务中共政权。因应中共全面操控特区,美国传统基金会取消香港经济自由评级。事实上,特区并非失去自由评级这么简单,而是对世界金融市场带来重大威胁。马云指中共金融市场根本没有系统。但即使乱象横生,毕竟是一个极封闭的系统,对世界影响有限。特区与世界金融接轨,中共控制就可成为污染世界金融体系的缺口。

“香港观察”最新一份报告《红色资本》开场白就指明特区就是中共政权的提款机。特区最大的利用价值就是以金融市场协助中共企业疯狂吸金,壮大资本与话语权,继而进行经济侵略。中共输出武汉肺炎导致全球主要经济体衰退,趁西方国家疲于应对之际,中共抓紧机会全面操控特区。卫斯理小说中有一名句,“只要令一个大城市原来的优点消失,就可以令其毁灭死亡”。中共砸毁特区赖以成功的法治,选举只容傀儡进场,扼杀异见,特区的未来已盖棺定论,即使再富裕亦与绝大部分人无关。

自置为社会带来效益

特区住屋细贵挤问题十多年来一直困扰港人。Demographia最新报告显示特区连续11年成为全球楼价最难负担的城市,平均楼价高达年收入的20.7倍,价格高至不可理喻。十年前政府已经表明楼价过高,公屋轮候时间过长,并将解决房屋问题定为“重中之重”。报告已总结过去十年政府的土地及房屋政策有多失败。而另一份“成绩表”更证明特区政府讲一套做一套。立法会秘书处本月初发表《有关自置居所对香港社会经济的影响》的研究简报。报告显示特区楼价于15年内急升391%, 但同期住户入息中位数只上升78%,两者差天共地。截至2019年底,自置居所比率下跌至49.8%,创20年新低。且远低于富裕经济体的平均六成水平,欧盟国家平均是69%,台湾达至85%。35岁以下的置业住户比率由1997年的22.1%跌至7.6%,首次置业平均年龄更推迟至44岁。有三分之二业主已经还清按揭贷款,楼价大幅升值令他们有更强的购买力添置物业及协助下一代置业。私楼总市值更升至12万亿元。

数据已说明一切,“大富翁”游戏在政府政策之下发挥得淋漓尽致,贫者越贫富者越富,适婚年龄而有能力置业者极之有限,组织家庭生儿育女承受巨大压力,住宅价格变动对经济影响举足轻重,甚至骑劫经济。虽然最新自置率因“林郑Plan”回升至51.2%,但并不是负担能力改善的结果,而是由于放宽高成数按揭保险让市民在欠债更多负担更重交付额外保险费之下,无奈入市以对冲政府政策继续推高楼价的风险。

各种研究报告均指自置居所为社会带来巨大效益,自置居所是社会向上流的关键,业主较租客有更强动力维持与社区的长期连系及维护周边环境,业主晚年更有保障。自置比率高的社会财富分配通常较平均,公民参与度亦较高。提高置业比率令社会更稳定,令更多人对前景抱有希望。

政府刻意反置业主导

为何特区置业比率低企?表面原因是土地不足。有人归咎反对声音阻碍政府造地改划,企图混淆视听。政府是土地的唯一供应者,造地责无旁贷。2013年长策早已提出要改善效率加快造地。时隔七年,去年某建制基金会严厉批评政府架构重叠,程序臃肿,官僚主义导致土地开发缓慢,缺地根本就是政府庸懒散。

更深层次的问题是特区政府刻意避开承担责任。1998年财政预算案,政府承诺十年内达致七成置业比率。有了明确指标,结果置业比由1997年的46.7%提升至2004年的54.3%的历史高位。董建华于03年取消长策,置业比率拾级下跌。林郑上台,重提置业主导愿景,但表明不会设立指标。愿景没有目标,其它策略无以配合,又怎会做出成绩?

事实上政府还反其道而行,令一般市民更难置业。首先是故意拖延,拖延分两个层面。在策略上,土地荒是早知的问题,2013年长策居避开处理,遗下土地问题五年后才进行大辩论寻求土地开发共识。有了所谓共识又束之高阁。前大辩论主席黄远辉批评“空白一年”。出售资助房屋有助置业,资助房屋供应偏偏大幅落后长策目标。绿置居理论上有助置业,被政府大搞㓥房而滞销。

在执行上,供应缺口是今天的事,政府推供应应先高后低,政府却控制供应,有地拖延推出。政府是铁路的最大股东,刻意拖延供应,将某些铁路项目及周边供应摊分十几年,日出康城就是表表者。今年财政预算案更大玩“零碎地”,务求供应符合挤牙膏式。税务制度及调控措施理论上可协助置业主导愿景,但政府并非以住屋的实际用途界定调控,错误假设首置就是用家,对漏洞视而不见,富裕人士及投资者利用调控定义漏洞入市。一手空置税可增加新盘应市,符合置业主导远景,政府却主动撤回。差异化差饷及印花税早应实施,适当的设计可协助业主减低投资意欲,令部分投资盘落入用家手中。政府则不断拖延,今年再提出研究。

※※※ ※※※ ※※※

置业比率高对社会有很多好处,为何政府就是不愿承担置业主导目标,还反其道而行?原因是特区政府的真正政策是超高地价政策,利用地皮捞钱的同时,以高楼价压迫市民,令民众花最大气力追逐基本需要,减少参与公民社会,同时制造极端贫富悬殊,务求越少人掌握越多财富越好,这样挟持少部分人就可轻易控制社会。政府一直吹嘘的置业主导政策,立法会的这份报告正好凿穿一切谎言。◇

责任编辑:陈玟绮