【大纪元8月22日讯】(大纪元记者文婧新闻综述)作为妆点北京奥运形象的“五大新地标”之一的中国中央电视台新大楼,从2004年9月奠基以来到现在即将竣工,争议质疑声从来没有断过。除了它类似“比萨斜塔”的倾斜扭曲外形外,其结构的稳定性、天文数字般的工程造价,地段的选择,实用性的欠缺以及是否一定要用“洋建筑师”等等话题,一直引起国内外专家的质疑。

两个倾斜15度的大楼不会倒吗?

央视大楼由两栋倾斜度在15度左右的大楼作为支柱,在高约180米处分别向外横长度为67米和75米的悬臂,在空中来个别出心裁的“拥抱”。悬臂结构共14层,钢结构总重约1.48万吨,再加上混凝土楼板、幕墙、装饰等,整个悬臂结构重量为5.1万吨。有网友戏称,刚刚从汶川大地震的惊吓中缓过神来的人们,不禁为这个和地球引力对抗的游戏捏把冷汗。

出于直觉,人们第一个问题就是:它不会倒吧?

按照官方的说法,这个建筑可以抗9度地震。中国工程设计大师、华东建筑设计研究总工程师汪大绥在接受媒体采访时说,他们做了一个9米高的结构模型,按照最不利的荷载因素组合起来,放在一个能模拟地震的液压平台上,上面安装了数百个传感器,用来监控塔楼上1万多根构件的位移,并测量在不同情况下哪个部位承受的压力最大。“震到9度也没有震坏,确定是安全的。”

参与了央视安全性论证的建设部全国超限高层建筑审查委员会的一位专家介绍:“如果有足够的投资,加大每平方米的用钢量的话,技术上是可以做到对安全性的保证的。”

为了加固,造价从50亿变成了100亿

据工程专家介绍,只要钱够,用更多的钢材把这座歪楼加固成一个钢坨坨,当然能提高保险系数,但会引发三个问题,一是施工质量问题,在“豆腐渣工程”遍布全国的时代,人们只能推测:“这个国家重点工程中的重点工程,施工质量应该没有问题吧。”但是在建筑业拿红包,偷工减料的现象比比皆是,建材质量普遍得不到保证的今天,没有任何人能对施工质量打包票,但谁敢透露一点央视大楼的施工问题,就会被扣上“泄露国家机密”的大帽子。

第二是央视新楼这样的怪异结构世上尚无先例,本身就是试验品。戴高乐机场候机楼也是出自于某位建筑师的“大胆设想”,当然也通过了“安全论证”,但安全不到一年屋顶就塌了。

专家介绍说,建筑设计的安全性很大程度上取决于构造计算的精确度,特别是对一个庞大建筑而言就更是如此。在高温、严寒、风雨、振动等自然条件下,建筑材料玻璃、钢和混凝土膨胀、收缩,构造计算上的一点不精确都可能导致灾难。而央视这样“史无前例”的建筑构造的计算,自然也是史无前例的,即使是9米高的结构模型也无法完全模拟真实情况,谁能保证计算百分之百精确呢?

第三个问题是造价。在抗震设计7度的情况下,预计工程造价为50亿人民币,而当后来把抗震设计提高到9度时,造价就翻了一倍,高达100亿人民币。而增加的这50亿元的预算,只是为了弥补追求外形的怪异而带来的不稳定的因素,并不会使建筑比普通建筑更安全、更抗震。而50亿元就足够再建10栋现代化大楼了。

大而全的结构与国际做法相悖

《经济观察报》2004年9月5日报导,协助央视新大楼的设计者库哈斯做了许多外围工作的方振宁认为:“雷姆‧库哈斯显然抓住了在中国的机会……库哈斯明白这样的电视台建筑如果在欧洲的话,可能出于省钱、地皮等考虑,会把演播、制作等各个部门按照功能区分散开来建,而不会统一在一个建筑里面。但是在中国就有这样的机会。”

央视新大楼由两幢建筑(主楼和电视文化中心)组成,建成后将有50多万平方米,可容纳10多万人在此工作,可以播送250个频道,成为世界上最大的建筑之一。央视新大楼包括主楼里的行政管理区、综合业务区、新闻制播区、播送区和节目制作区。以及电视文化中心里的电视剧场、录音棚、文化酒店、新闻发布大厅、数字影院、大型视听室、展览区、多功能厅、地下停车场等设施。一句话:大而全。

最后还是老百姓承担

关于央视新楼的资金来源,至今为止没有一家大陆媒体公布过这样的信息。据建筑专家介绍,“高技术”的建筑非常容易老化。如巴黎现代艺术蓬皮杜中心,外部钢架林立、管道纵横,建成三十年已大修过两次,而维修费已超过建造费。央视新大楼也属于“高技术”建筑,将来必定需要巨额维修费用。

人们不禁要问,这100亿建筑成本和日后更多的维修费用,谁会来买单呢?有评论分析说,只有中国这样的极权国家才会有央视这样的建筑产生,因为西方媒体是不可能做到这一点的。央视属于政府宣传部门下属的国家机构,其费用自然由国家,也就是老百姓的纳税来支付,也就是说,还是老百姓来掏这100亿元。

在西方民主国家,为了保证媒体自由、防止媒体成为政府的宣传工具而无法履行监督政府的义务,西方国家规定,政府不允许拥有媒体,没有任何一家西方媒体得到政府的资助,电视台都是私人办的。而且为了防止垄断,西方媒体行业一般各自有自己的品位,针对不同的观众群,像央视这样财大气粗的很少。

北大教授俞孔坚斥责央视“挥霍钱”时这样说:“要建的央视大楼,用十分之一的钱就可以建同样功能的建筑。央视新址这样的大楼,在西方,现在是不可能建的。”这个“城市景观的怪胎”,“最终只能让国家背上沉重的包袱”。(《中国青年报》2004年10月23日)

“极端现代派”用怪异外形割裂文化

央视大楼的建筑师荷兰人库哈斯被人称作“极端现代派”(ultra-moderne),在高喊“操你妈(文脉)背景”(Fuck the contexte)的库哈斯眼里,割裂文化,颠覆传统即是“美”。参与设计招标的专家评委也认为,央视新大楼“是一个不卑不亢的方案,既有鲜明的个性,又无排他性”。“作为一个优美、有力的雕塑形象,它既能代表新北京的形象,又可以用建筑的语言表达电视媒体的重要性和文化性”。

然而有建筑学家反驳说,库哈斯的央视大楼可以出现在世界上任何一个地方,因为它没有呈现任何一种文化的特征,但在任何一个地方它都将和当地的景观格格不入,不论是人文的,还是自然的。库哈斯与他祖师爷勒柯布西埃一样,崇尚“彻底砸碎旧世界”。为追求最颠覆传统的目的,他们不惜“反建筑”,甚至“反自然”,也要“反文化”。这个央视大楼反的就是中国文化的“中和”之气和与自然的“风水”之谐。

浙江大学人文学院河清教授(原名黄河清)评论说:“建筑的本质绝不在于追求形式主义的新奇和挑衅性,更不在于纯粹表现自我个性,— 这倒是西方“现代艺术”的本质。” “建筑的本质,首先是它的实用性或功能性:它是让人们居住、生活、工作的墙体空间,人们应该在那里感到安全,而不是每日提心吊胆(像身处央视“危楼”里那样)。其次是它的审美装饰和文化内涵:古希腊建筑象征着理性和秩序,哥特式建筑象征着向上飞升与上帝同在的希求,中国建筑象征着“中和”精神,平正而赋予变化,或朴素(白墙黑瓦)或华丽(红墙金瓦),皆不失“中和”之气。中国的建筑,浑然应合了中华民族“温柔敦厚”的文化精神。”“把建筑当作’雕塑’,是当代建筑的一个重大误区(以外形压倒功能)”。

至于说这个方案“优美”,那么幼儿搭的积木和它有一拼。唯一不一样的是,幼儿不会用高深的语言去把包装他的“作品”,而让人们对他搭的积木顶礼膜拜。把建筑当作“雕塑”处理,说明建筑师已经开始把自己的意志放在了第一位,而建筑的初始意义:“让人舒适的居住”,则退居二线了。这正是艺术界和建筑界越来越多的强调自我的表现。

《人民日报海外版》称赞库哈斯“使建筑不再是一个容器,而是无数事件交互碰撞的一个反应体。”(2003年7月7日)。这是当今非常时髦走红的前卫艺术的常用“话语”。但许多网友评论道:央视造型不好,像小孩的开裆裤。

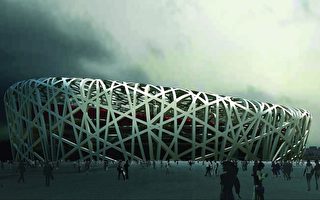

一个网友调侃道:“北京市出台未来30年最具挑战性的城市规划,把鸟巢和国家大剧院分别迁址到央视新大楼的两侧,这样,鸟巢,鸭蛋,加上立体大裤衩,构成一个气势磅礡的建筑UFO社区。”

城市是一本书,从中可以读到这个城市、乃至这个国家的历史文化变迁。北大教授张祥龙先生表示:“我们现在正在丢掉的已不是那些让中国人蒙受耻辱、遭逢危难的东西,而是那使我们是一个中国人的东西,是那让我们活得有意思的东西,”我们正在全力制造“一个完全没有真正中国味道的世界”。

建新楼的理由不充足

十多年前,中央电视台在军事博物馆附近有一栋现代化办公大楼,为什么要修建新楼,央视新楼设计师库哈斯的外国发言人、瑞士OMA公司设计师莎瑞声称,是为了能容纳250个频道同时播出。央视官方补充说,因为2008年奥运会转播的任务,现在的大楼已经超负荷运作。

据媒体业专家介绍,在英美等国,主要电视台均为私人所办,如BBC,CNN, FOX等。它们的节目来源很大部分是专业制作公司,实行电视台和节目公司分离,即播出与制作分离的模式,这样即大大减轻电视台的投入负担,而且也能保证节目品质的高水平。

现在中国的电视一般只能支持60个频道,哪怕央视能播放出250个频道,人们也接受不了那么多。而且为转播奥运会建新楼的理由也不充分。上两届奥运会的承办者澳大利亚和希腊政府兵没有因为转播而专门为电视台大兴土木,而转播工作也做得非常好,一般建个临时的新闻中心就完全可以满足需求了。

选址挤在CBD区,交通堵塞成隐患

央视新址地处北京交通最拥挤的商业中心区 CBD(Central Business District) ,即北京市朝阳区东三环中路,紧临东三环,建成后将有50多万平方米,可容纳10多万人在此工作,预计央视工作人口1万人,加上每天去办事的人,其中很多人都有车。还有依附在这个中国最大媒体身边的上千家各类广告公司、文化公司、策划公司、制作公司和技术公司,迁址会带动一大批从属的企业跟着迁移,未来的交通问题必然令人头疼。

一位在CBD区工作的员工在网上调侃建议央视迁入新址后如何解决交通问题:“央视将根据对面CBD写字楼里大多数工作人员的作息时间,决定将每天的黄金时间调整到晚上十点至凌晨两点。”“央视新闻中心将要求记者在遇到北京市内突发事件时,必须改用自行车或者滚轴冰鞋前往采访。”“央视将聘请位于财富中心的普华永道作为自己的审计公司,因为他们相关人员过来看账的时候可以基本靠走。”

质疑反对声被官媒封锁

这几年对于央视大楼的批评、非议、甚至是愤怒声讨从来没有断过,然而这些反对声音在大陆媒体上却从来没有得到过它应该得到的一席之地,真正意义上的讨论从来就没有在公众中进行过。

有网友评论说,现在大楼快要竣工了,那些拿别人的钱给自己脸上贴金的人又快要弹冠相庆了。从“鸟巢”,到“鸭蛋”,再到“立体大裤衩”,都是花费巨额资金修建的“建筑新怪”,在中国还有那么多没有椅子不得不跪着上课的小学生,那些为了省钱而把教室修成豆腐渣的学校,那些生病了不敢去医院的工人农民,还有考上大学没钱交学费的贫困生,人们不禁要问,为什么这个体制鼓励这样的烧钱,这才是最应该引起人思考的。

(http://www.dajiyuan.com)