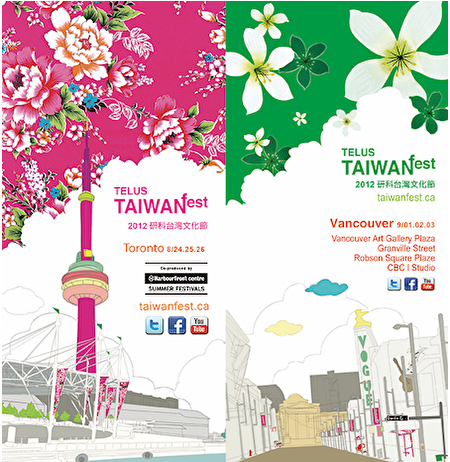

【大紀元2022年11月22日訊】(大紀元記者伊鈴多倫多報導)每年8月,在加拿大溫哥華和多倫多的市中心,各種藝文活動繽紛登場,而台灣文化節因其內容豐富、文化多元,而成為眾多文化活動中一道獨特亮麗的風景。

台灣文化節起源溫哥華的一場古典音樂會,在過去的20年裡,從最初的普通僑社活動,逐漸晉升主流藝術圈,參與人數高達數十萬人,並六度榮獲「加拿大最佳藝文活動」獎,成為多倫多湖濱藝文中心及溫哥華市中心大型嘉年華。

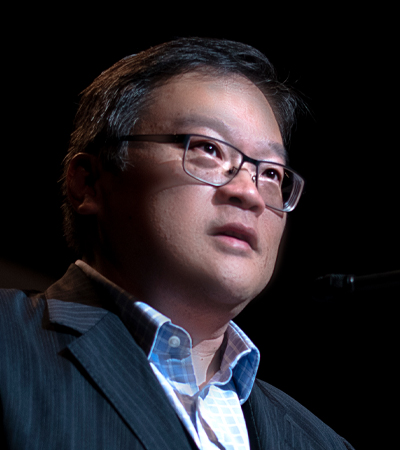

一場文化活動能不斷推陳出新,吸引不同族裔的參與,並獲得加拿大三級政府支持,作為活動的總策劃人吳權益,他是如何做到的呢?

近期,吳權益出版了《台灣,世界的答案》,紀錄他和他的團隊在過去20年舉辦台灣文化節的心路歷程。他在日前接受大紀元專訪說:「一場文化活動應該試著去建立共同價值,發掘彼此共同連接,這種連接其實就是『人性』。」

在文化探索中尋找「共性」

吳權益15歲離開台灣,隨父母遷往美國加州,在舊金山大學行銷系畢業,並取得MBA學位,之後移民加拿大。2001年,吳權益接手台灣文化節總策劃,之後一頭扎進藝文活動領域,一幹就是20年。

最初,吳權益把台灣文化節當作介紹台灣文化,他找來五月天、伍佰等知名音樂人,以為只要活動規模大,有名人撐場,就可以提高影響力,吸引很多觀眾。

然而,幾次活動之後,吳權益意識到:那些因名人、偶像而來的觀眾,不一定認同文化節的宗旨。當這些名人離去之後,台灣文化節還剩下什麼?他希望建立有品牌的文化節。

2006年,台灣文化節在多倫多湖濱中心登場,湖濱中心的經理問:你們的藝術方針是什麼?吳權益開始思考,台灣文化節的藝術方針到底是什麼?是夜市、珍珠奶茶、鹽酥雞、電子三太子嗎?還是台灣著名歌手、音樂人?宣傳台灣有多棒?當這些音樂人離開後,台灣文化節能給當地留下什麼?

在一次文化節活動中,吳權益遇見一位日本老先生,他柱著拐杖,戴著助聽器,看起來疲憊不堪。老先生能講英語和台語。當工作人員用台語、英文跟他交流時,他反應淡然;後來介紹能講日語的主持人跟他交流,老先生越來越精神,興趣盎然。離開的時候,老先生精神煥發,好像變了一個人一樣。

這件事給吳權益很大的啟發:「母語對一個人是多麼的重要。」在加拿大,有200多種語言在使用,誰都想讓自己的文化被人注意。可是,誰會注意別人的文化?誰來關注加拿大的文化?是不是可以有一個平台,讓不同的文化都得以展示,並進行探討和交流呢?

吳權益認為,台灣經歷殖民和威權統治,從封閉到開放,海納百川,文化、言論百花齊放,台灣的善是包容、尊重,這些自由民主普世價值可以連接世界各族裔。這種多元文化理念恰恰是加拿大所倡導的價值觀。

在之後策劃台灣文化節時,吳權益打破文化活動的固有概念,活動的規模大小、參與人數已不再是重點,而是活動本身的價值理念是否能打動觀眾;並提出,透過台灣的藝術作品、故事、文化,來締造與各方的連接。

吳權益不再把要邀請大牌音樂人捧場當作重點,而是邀請一些不一定很有名、但擁有動人故事或獨特觀念的人來演繹台灣文化節,包括獨立音樂人、小型藝文團體與創作者、越南飲食文化推廣者、文字工作者、新居民、小農等。

這種操作需要團隊花費更多的精力和時間,做田野調查。但吳權益認為很值得,這些故事更能給大眾帶來同情共感。

品牌效應的啟發

2010年,冬奧運動會在溫哥華舉行,奧運會的廣告、藝術節目非常講究品牌效應。吳權益受邀參與冬奧會藝術活動策劃,接觸到加拿大藝術圈的各大主角,其中溫哥華Push藝術節協同創始人諾曼·阿莫爾(Norman Armour)對吳權益影響最深。

諾曼在加拿大藝術界備受推崇,也為溫哥華冬奧運動會藝術活動策劃多檔節目。他的策展模式是,用策展提出問題,透過觀眾對節目反應找答案;藝術節關注的是觀眾的體驗和反應。

當年,台灣文化節承接策劃冬奧藝術節目之一,在溫哥華市中心舉辦「燈籠森林」藝術展。「燈籠森林」從600多個節目中脫穎而出,被選為冬奧藝術節最受歡迎的十大節目之一。

之後,吳權益在與諾曼幾次合作中,把台灣藝術家帶到Push藝術節。雖然幾次合作都是虧錢,但吳權益認為很值得,從中學到了寶貴的經驗:文化是一種投資,文化界應該做的就是投資社會進步力量,推動社會進步。

突破言論禁忌 連接兩岸三地

2016年,台灣文化節來了個華麗轉身,打破地域、文化藩籬 ,開啟與加拿大亞裔社區對話,透過不同角度、不同議題,與香港、日本、菲律賓、越南、韓國等族裔社區對話。

「與亞洲對話」第一年是「與香港共舞」,藝術方針是「思·源」。當年的展台外觀是一個印有華麗面具的大箱子,而透過面具雙眼的空洞向內看,裡面布滿了加拿大、香港和台灣大規模社會運動紀錄照片。

吳權益認為,加拿大的香港移民和台灣移民有許多共性。香港移民有許多是逃離「九七大限」、對共產黨恐懼而移民;而台灣移民有不少是美麗島事件的受難者和家屬。他們共同的傷痛是背井離鄉、逃離政治風暴;為了自由和安穩,舉家移民加拿大。

華語社群都有「愛面子,家醜不可外揚」的觀念,吳權益把面子文化作為「思·源」的展覽單元之一。展台就是提供人們思考,當看到箱子裡面那些香港雨傘運動和台灣太陽花運動的照片時,人們是否會反思:這些到底是家醜還是榮耀?

自由開放是台灣最可貴的價值,一些在香港被禁言的藝術家和作品在台灣文化節得以展示;那些在中國敏感的議題,在台灣文化節上也可以暢所欲言。

2019年,台灣文化節邀請台灣「拍謝少年」樂團來表演,該樂團積極支持香港自由與「反送中」運動;吳權益鼓勵他們在台灣文化節舞台上發聲。

「自由的平台」 在台灣文化節一屆又一屆地延續下來,其中,獲得5項人權新聞獎的中國記者趙思樂、中國藝術家周童得以在台灣文化節上發聲。

吳權益表示,中國是大部分華語社群的原鄉,離開原鄉的人們在移居地融入新的社群,隨著時空的變遷,生活習慣和文化習俗逐漸在地化。這次與香港對話,凸顯了香港、台灣與當今中國大陸在文化本質上的不同。

打破地域藩籬 連接多元社區

2016年冬,由「亞洲對話」延伸的「LunarFest」在溫哥華和多倫多舉行。LunarFest就是加拿大版的黃曆新年慶祝活動,將台灣和其它亞洲國家、溫哥華當地社區及加拿大原住民文化疊加,做出了獨一無二的文化活動。

黃曆新年不僅是華人的節日,日本、韓國、越南都在過這個節日。「LunarFest」推出之後,獲得大眾好評,每年冬季在溫哥華、多倫多登場。

吳權益相信包容的力量更強大,當台灣人對各種「不同」都能坦然擁抱,也自然就不需要去分辨台灣文化、中國文化,不被「中華文化圈」綑綁。

「文化是加法。」吳權益說,「人類的演進,就是加法的結果,減法幾乎都是悲劇收場。」台灣文化節的品牌理念就是出自「加法」的思路,推出「對話」平台,讓不同族群相互交流,並越來越受到其它族裔的關注。

舉辦 文化活動並非一帆風順,除了人力、物力之外,還有來自各方的不理解。有人說,在台灣文化節看不到台灣文化,吃不到鹽酥雞,喝不到珍珠奶茶。吳權益認為,台灣美食是台灣文化的一部分,美食只能給人暫時的滿足感。文化活動絕不限於吃喝玩樂,表演結束就曲終人散,這對關係的營建毫無意義。

「一場文化節應該帶給觀眾不一樣的感受:聽到他沒聽過的東西,看到他沒看到的東西,然後帶給他一絲絲感動。」吳權益說,希望透過一場文化活動建立共同價值,發掘彼此共同連接,這種連接其實就是「人性」。

吳權益認為,藝術家不只是創作,更要透過藝術力量去凝聚和倡導他們在意的價值理念,進而解決社會難題。每個人都可以運用創意、機會和自身的資源,將一盤「死」棋下活。

「當你有好的理念,並找到人與人的關聯性,很多錢反而會跟著來;可是當你只想賣人家東西時,你就變成求人家來買。」 吳權益說。台灣文化節的理念正好符合加拿大的多元文化價值,不僅獲得加拿大三級政府支持,也獲得一些企業家的贊助。

吳權益計劃在未來的台灣文化節,開啟與更多不同族裔對話。在他看來,世界那麼豐富,台灣文化節何愁沒有新點子呢?

責任編輯:岳怡