【大紀元2023年11月26日訊】背景說明

本文係1999年5月發表於逢甲大學經濟學系舉辦之「經濟思想史與方法論研討會」。旨在陳述自由經濟的思潮演變及關鍵人物的理念,點出一脈相承、亙古彌新之特質。

一、前言

自1980年代初開始,在共產世界發生接二連三倒向市場經濟體的骨牌效應;另一方面,在自由世界裏,在當時英國首相佘契爾夫人和美國總統里根的帶動下,掀起一般「民營化」風潮。這兩股涵蓋全球的自由化潮流,讓世人大都認定,自由經濟已成主流,政府管制力將逐漸消退。可是,1976年諾貝爾經濟學獎得主弗利曼(M. Friedman)卻獨排眾議大潑冷水,在諸多演講場合一再提醒世人,勿被假象所迷,明確的文字見諸他在1993年2月為《資本主義與自由》中文版所特意寫的序文,在篇幅極少的文字中,從頭到尾一再傳達這項警訊,不但斷言「政府干預的行為並未隨著觀念的改變而同等變化」,更認為在西方國家,自1960年代以來,政府的角色非但未減弱,且有增強趨勢,政府既花掉國民所得的一大部份又採取更多管制,更細膩地干預到個人的生活,他感慨地說,由美國和其他已開發國家的例子顯示,一旦透過市場機能贏得繁榮之後,常有強烈傾向走往社會主義國家之型態,要維持市場機能的運作可能比導入市場機能來得困難。

懷疑弗利曼說法,甚至認為其危言聳聽的人士,到1997年7月爆發所謂的「亞洲金融風暴」之後,不但各國政府紛紛採行干預措施,連經濟學界也偏向指責開發中國家「過度自由化」惹禍。他們口口聲聲「不反對」自由化,但保守地認為應「有秩序地」自由化,不能為了自由化而自由化,至於誰來決定自由化順序,順理成章地指向政府,再加上「市場失靈」被決策者掛在嘴邊,而「短期不救將崩盤」的說法也深入人心,於是各國政府名正言順地公開採行干預措施。在此反自由化氣焰高漲當兒,老邁的弗利曼又重新扮演經濟學界的鰻魚,以「雖千萬人吾往矣」的胸懷,挺身捍衛自由經濟,他不但大聲斥責香港政府,更認為國際貨幣基金(IMF)早該廢除。雖然他的主張實際上很難扭轉趨勢,更不可能成為各國政策,但對其「道一以貫之」的精神,相信世人都極為感佩,即使主張相異者也如此。而其為何終其一生會堅持自由經濟?深信市場機能才是促進人類福祉的正確方式,相信令世人好奇,他所領頭的「芝加哥經濟學派」是否就是答案所在?那麼,芝加哥學派到底是什麼?主張什麼?被認為與該學派一脈相承且受到嚴重忽視的奧國學派又是何指?它們與古典學派又有什麼關係?這種思潮會消失還是會源遠流長?

二、芝加哥經濟學派的出現

如上文所言,弗利曼是芝加哥學派最具代表性人物,因而一提到芝加哥學派,大家就一定想到弗利曼。雖然他又被稱為「重貨幣學派」的龍頭,但該學派其實就是芝加哥學派在某個階段時的稱呼而已,而所謂的芝加哥學派,其明確的定義及解說,恐怕也是在弗利曼手裏完成的。弗利曼就在其一篇名為《芝加哥學派》的講稿(據說是在某一年新生訓練時對新入學的芝大學生之講詞)中,開宗明義地說:「對全世界的經濟學家來說,芝加哥這個名詞,指的並不是一個城市,也不是一間大學,而是一個學派……。」弗利曼可說極為傳神的道破芝加哥經濟學派之地位。[1]

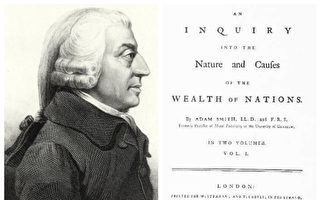

要追溯芝加哥學派的起源並不容易,不過,總有幾十年的淵源,因就弗利曼領頭的歲月來說,就已有五十多年了,何況他又不知算是第幾代呢!而就比較近期看,可以溯自奈特(Frank Knight),與其同期的著名成員尚有范納(J. Viner)以及賽蒙斯(H. Simons)。如果要追溯得遠一些,則亞當.史密斯(A. Smith)又可說是芝加哥學派的開山祖師,弗利曼曾說:「……亞當.史密斯生錯了時代,也生錯了國家,否則他一定是芝加哥大學的傑出教授。」我們也知道,亞當.史密斯是以「自由放任」的自由經濟聞名,由此也可得知「自由經濟」思想在芝加哥經濟學派所占分量之重了。

弗利曼的說法是如此,另一位也被稱為芝加哥學派健將,也在1982年獲頒諾貝爾經濟學獎,但於1991年底去世的史蒂格勒(G. J. Stigler),在其1988年出版的親筆自傳中第十章〈芝加哥學派〉,一開頭就這樣說:「在第二次世界大戰末期,蒙貝勒蘭學會(the Mont Pelerin Society,簡稱MPS)首次聚會之前,經濟學領域中尚未出現芝加哥學派這個名號。」因此,將弗利曼和史蒂格勒的說法綜合可知,芝加哥經濟學派名號的奠定是在奈特、弗利曼、史蒂格勒、達瑞克特(A. Director)四位芝加哥大學教授參加1947年第一次蒙貝勒蘭學會,在三十六位與會者中佔九分之一多數,而被叫出來的。迄今之所以享有盛名,卻應得力於弗利曼在學術圈和公共政策領域都有顯赫功績之故。因此,要明確得知芝加哥經濟學派的特色,還是得由弗利曼來現身說法。

三、芝加哥經濟學派的三大特色

在上提弗利曼的大文裏,指出芝加哥學派有三種主要的特色:(一)不僅將經濟學當作一門學科,也以科學看待;(二)在討論經濟政策時,相信唯有自由市場才能有效組織資源,而懷疑政府干預經濟事務的成效;(三)強調貨幣因素對整體經濟體系的重要,而特別著重貨幣數量是造成通貨膨脹的關鍵因素。以下分別詳述之。

1、芝加哥經濟學派的第一種特色—實證經濟學

就弗利曼而言,這三種特色中,他特別強調第一種科學方法的特色。他認為,芝加哥大學之對世界經濟思潮開始發生影響,應溯自1892年芝加哥大學經濟學系的成立,該系一直都把經濟學看做是與現實世界相關的嚴肅學科,而且,也認為經濟學是一種「實證科學」,亦即,是一種可以廣泛應用到許多課題上的分析方法。

經濟學之為一種實證科學,是經由應用、檢定、改進這三個過程,不斷地循環而成。這種將科學和經濟學渾然視為一體的態度,其實並未被全部的芝加哥學派學者所接受,尤其是早期的領袖們更不以為然,像奈特教授(弗利曼的老師)就沒興趣將經濟學發展成為一門實證學科,因此,奈特比較像是哲學家而不是科學家。

儘管將經濟學視為實證科學並未被芝加哥派學者們全面接受,不過,弗利曼仍確認其係芝加哥學派的最重要看法。其實,這一個特點之所以特別為弗利曼所強調,還有其他的重要理由在:其一,此係芝加哥學派與奧國學派的重大差別所在;其二,就是因為經濟學能夠成為實證科學,乃使其在社會科學中享有后冠,也才使經濟學家在1969年開始,被列為諾貝爾獎的頒授對象,因為唯有能夠實證,才可拿出證據來贊同或反對某些政策,也才使經濟學與現實生活有著密切關係[2]。講到這裏,我們就不能不特別提史蒂格勒這一位當代重要人物。

如果說經濟學家被諾貝爾獎評審委員所青睞,真是因為經濟學是門實證科學的話,那麼,史蒂格勒教授在1964年,於第七十七屆美國經濟學會(AEA)年會的會長演說詞就可能貢獻非凡了。那篇演說詞的題目是「經濟學家和國家」(The Economist and State),該文對於經濟學家未能對政府的公共政策做有用的實證研究,極表不滿和不解。當時,史蒂格勒就說:「兩百多年來,國家的經濟角色一直受到學者的注意,但卻沒有引起他們打破沙鍋問到底的決心。我相信,在歐陸和英美的文獻中,終年不斷的辯論總脫不了抽象的談論範圍。經濟學家既不想棄問題於不顧,也不想真正加以探究。」接著,他提出數個疑問:「為什麼坊間有關如何評估資產的文獻汗牛充棟,卻沒人就管制團體對價格和費率的影響做出評估?為什麼指責侵犯個人自由的言論聲浪震天,卻沒人積極探討各項福利措施對所得分配之影響?為什麼我們一直甘於讓政策問題留白?」在提出這些疑問之後,他提出了一個重要的要求:「我們需要一套有關政府行動的正式理論,或是一系列關於政府和私人控制經濟活動之比較利益的實證研究。」

史蒂格勒之所以特別重視政府的公共政策,乃因公共政策的影響層面最深、最廣,而想要政府能夠制定完善的公共政策,唯有以證據顯示公共政策的影響效果,在「拿出證據」之後才能大聲說話,也才可以避免受特權、利益團體的左右。因此,實證研究顯現得特別重要,而在當時,許多數量分析的新技巧已經出現了,史蒂格勒很興奮的比喻說:「數量分析的新技巧之威力,就像是用先進的大炮代替了傳統的弓箭手。」他更進一步的指稱:「這是一場非常重要的科學革命,事實上,我認為所謂的李嘉圖(D. Ricardo)、傑逢斯(W. S. Jevons)或凱因斯的理論革命,比起勢力愈來愈強大的數量化的牽連之廣,只能算是小改革罷了。我認為,經濟學終於要踏進它黃金時代的門檻,不!我們已經一腳踏進門內了。」就是由於有此體認,史蒂格勒在該文的末了這樣說:「我對於我們這一門學問的光明遠景感到無限的欣慰。…過去半個世紀的經濟學,證明了我們的數量研究,無論在影響力、在小心翼翼的程度,或在嘗試的勇氣上,都大大地增加了。我們日漸擴展的理論和實證研究,將無可避免地、無可抗拒地進入公共政策的領域,並且,我們將發展出一套制定明智政策所不可或缺的知識體系。而後,我相當明白地希望,我們將會變成民主社會的中堅人物和經濟政策的意見領袖。」

其實,在史蒂格勒此篇大力呼籲重視實證工作的重要著作之前,他自己已經以身作則的率先從事有關「電力管制和證券市場管制」的先鋒式實證研究,也由於親身體驗到「拿出證據來」的重要性,才有感而發的發表該篇大作。事隔五年之後的1969年,諾貝爾獎首次頒給經濟學家,而得獎的就是兩位著名的「經濟計量專家」—佛瑞斯克(R. Frisch)和丁伯根(J. Tinbergen)。由這個事實,也可印證上文所言—實證經濟學是何等被看重了。即使到最近,年輕一代的芝加哥學派健將黑克曼(J. Heckman, 2000年諾貝爾經濟學獎得主之一)更是堅信「將經濟學置於可供實證的基礎上……,如此一來,經濟學就可能會有所進展」。[3]

因此,弗利曼將實證經濟學列為芝加哥學派的第一項特色,而且特別強調它,並不是沒有道理的。

2、芝加哥經濟學派的第二種特色—自由市場

芝加哥學派的成員中,有些時常發表關於公共政策的意見,由而才使芝加哥學派能見諸媒體,使該學派為人所知。這些人在對公共政策發表意見時,都強調自由市場所扮演的重要角色。弗利曼說:「我敢擔保,世上沒有任何一群經濟學家能像芝加哥大學這一派人一樣,長久以來,如此一致的強調自由市場之特質,而且將其作廣泛的應用。」他所指的廣泛應用,是說芝加哥大學經濟學系聘任老師,都能以其聰明才智為準,而不管他們的政策觀點為何。[4]弗利曼認為,這種強調自由市場的政策方法,並不與科學的方法相牴觸。他甚至強調:「任何人想要了解世界、想要使用經濟理論來分析世界行為方式的人,都遲早會認清政府干預市場的缺失;甚至於好意的干預者也會發現,他們的美夢終將成空,亦即,最後的結局與他們所想要得到的不同。」

這種重視市場機能的自由經濟特色,是延續古典經濟學家的傳統,而且將之發揚光大。其實,當前的專家或政客,甚至是一般人民,都認定自由市場就是代表芝加哥經濟學派,而這一特點也是芝加哥學派和奧國學派的最大共同點,後者對於自由經濟的引申且更甚於前者,此待下文介紹奧國學派時即可見真章。

3、芝加哥經濟學派的第三種特色—重視貨幣

這個特色應該是弗利曼所奠定的,我們知道,在學術圈中,「重貨幣學派」(monetarist)是頗為出名的,而其領導者就是弗利曼,就因為他們極為強調「貨幣重要」,乃因而得名。[5]這個特色也是科學方法的一部分,是分析貨幣在經濟體系中所扮演的角色。其實,關於貨幣角色的分析,是極久遠的事,但將之置於政策上,卻是1930年代之後才有的。由於當時凱因斯理論幾乎席捲經濟學界,對於貨幣的重要性不屑一顧,以”money does not matter”這句流行話語就可知一斑,就只有芝加哥大學是唯一相信貨幣因素對整體經濟體系極為重要的研究機構。

以弗利曼為首的芝加哥學派學者認為,貨幣政策的重點是在貨幣數量的變化,而不是在利率的變化。貨幣數量的變動對產生通貨膨脹、衰退和蕭條而言,都扮演著重要的角色,由弗利曼的名言:「任何通貨膨脹都是貨幣現象。」就可知其重要性之一斑了。弗利曼認為,政府維持穩定的貨幣數量增加率,是其應採行的適當政策。關於貨幣數量的重要性大於利率這種看法,早已被廣泛接受,但在「以法(規)則替代權衡」的這個主張上,卻仍無法被完全接納。畢竟,人是重視權力的,而全世界的中央銀行總裁、政客,仍舊希望以人為措施來調整貨幣體系,認為如此才可以平抑景氣循環,而使經濟體系維持穩定。[6]

綜觀弗利曼所提出的芝加哥經濟學派三種特色,就第一種和第三種而言,現今已大致被其他各個學派所認同,而只有第二種還維持其獨有的強烈特色。或許就是因為如此,如今才有「自由經濟」和「芝加哥學派」渾然一體的一般看法。不過,嚴格說來,此種特色卻不是芝加哥學派的專利,奧國學派的學者更是死心塌地信服之。有關奧國學派的種種待剖析芝加哥經濟學派的人、事及其演化之後,再來詳談。

四、芝加哥經濟學派的人與事及其演化

1、芝加哥學派的萌芽

雖然芝加哥學派這一名詞在1947年就已出現,且由弗利曼發揚光大,但一般都習慣將奈特視為芝加哥學派的始祖,不過,身為奈特嫡傳弟子之一的史蒂格勒卻有不同的看法。史蒂格勒之所以不認同奈特當頭的1930年代即有芝加哥學派,最主要的原因應是基於弗利曼所標榜的該學派三大特色在當時並未能成形,而且奈特本人的主張也與這些特色不完全相同。史蒂格勒指出,奈特固然對中央經濟計畫頗為敵視,但其對競爭經濟的倫理基礎也同樣嚴厲批評,而且他對數量方法也甚為排斥。賽蒙斯和范納兩人是被一般學者認為與奈特共同是芝加哥學派的創派人物,但這兩人的主張是否合乎弗利曼所提的芝加哥學派特色,也同樣受到史蒂格勒的質疑。史蒂格勒(1994,第10章)提到賽蒙斯有一本很有名的著作,名叫《自由放任的唯真計畫》(A Positive Program for Laissez Faire),在1934年出版,書名雖標榜「自由放任」,卻是一種奇怪的自由放任,因其建議電話和鐵路之類的基本工業應歸國有,他也極力促進所得稅的公平政策,並對廣告之類的商業活動訂定詳細管制,也就是說,賽蒙斯的計畫乃是社會主義與私人企業資本主義和平共存,他可能就是當前中國大陸所實施的社會主義市場經濟之始祖呢!不過,他在貨幣政策上卻堅決認定必須遵循法則而反對採用權衡性政策來操縱,這也應深深影響往後弗利曼的貨幣思想,而終於形成芝加哥學派的三大特色之一吧!至於范納這位具十九世紀自由傾向的大師,雖也和奈特一樣對經濟思想深感興趣,而且致力於新古典價格理論的研究,但他卻並不反對數量化的技術,且積極扮演政府顧問的角色,對羅斯福的「新政」(New Deal)也不像奈特那麼地反對,他同時也是將理論應用於國際貿易和貨幣理論相關課題的先驅,范納終於轉向於參與政府事務,其在1945年也接受普林斯頓大學的聘約而離開芝加哥。弗利曼不但是范納的學生,還在芝大接手范納的課程,由此角度推斷,弗利曼承接范納的想法比較有可能,而范納居芝加哥學派的先驅者也較有道理。

史蒂格勒之所以不認為芝加哥學派起於1930年代,其另外一個重要原因是當時的芝加哥大學經濟學系充斥著各類人馬,並不純粹抱持相同的信念,不論是在方法論和公共政策上都是如此,其中以「制度學派」(institutionalist)為代表,這派人物以勞動經濟學家米立斯(H. A. Millis)以及道格拉斯(P. H. Douglas)最有名,而舒茲(Henry Schultz)則是數量方法的權威,是估計需求曲線的先驅,他教授研究所的數理經濟學和數理統計學,而道格拉斯則是衡量生產函數和實質工資與生活成本的領導者。這個領域與奈特南轅北轍,而奈特和道格拉斯兩人之間的恩怨也廣為人知,史蒂格勒在親筆自傳中還特別以專章(第12章)評述這一場恩怨。[7]

儘管1930年代的奈特領軍時期並不被史蒂格勒認為是芝加哥學派的出現期,但至少可說是醞釀時期,因為奈特等檯面人物雖有歧異觀點,但對價格機能和自由市場的看法之崇信和堅守卻是無可置疑的。而且奈特對於「團隊」(group或cluster)的培養也頗有成效,這也應該是形成學派的一項重要因素,曾被稱為芝加哥學派三劍客的弗利曼、史蒂格勒及瓦列斯(W. A. Wallis)都是奈特的愛徒。

除了學派形成的客觀條件並不十分成熟外,也似乎並無學者在1930年代提出芝加哥學派的字眼,甚至於范納和其當時學生也宣稱當時並無明顯的芝加哥學派的名稱或學說之形成,而史蒂格勒也未發現在1950年以前的經濟學界有認知芝加哥學派的跡象,而且如上文所提的,史蒂格勒指出1947年蒙貝勒蘭學會創會的會議中,才有芝加哥學派的稱號。直到1957年,張柏林(E. H. Chamberlin)在其《朝向更一般化的價值理論》(Toward a More General Theory of Value)一書中專章介紹芝加哥學派,史蒂格勒說這是他所發現最早且最明確介紹芝加哥學派的文獻,而米勒(M. L. Miller)在1962年於《政治經濟學期刊》(Journal of Political Economy,簡稱JPE)的一篇文章,則是最先完整介紹芝加哥學派及其中心思想的論文。因此,至少到1960年代,芝加哥學派就已正式成形而且廣被認同,同時也廣泛受到貶抑。

2、芝加哥學派之奠基及發揚

芝加哥學派之所以有其不朽名聲,最主要的關鍵人物還是非弗利曼莫屬,他於1946年重返芝加哥,此後即致力於奠定芝加哥學派的重要工作,先是將瀕臨暮氣沉沉的貨幣經濟學之研究重現生機,重新賦予貨幣數量學說新生命,不但將之用以研究經濟行為,且對凱因斯學派做了激烈攻擊,甚且得到「反革命」的稱謂。其次,弗利曼極力為自由放任政策辯護,而且提出重要的新政策建議。第三,他以多種重要的方法發展並採用現代價格理論。[8]

弗利曼著重批判凱因斯學派的財政政策和貨幣政策。他建立一個強而有力的實證法則,此即貨幣供給的重大改變與全國貨幣收入的變動息息相關,史蒂格勒推崇弗利曼成功地驅散凱因斯教條,有效地對抗在美國和英國的大多數總體經濟學家之反擊。弗利曼不但承繼了上文所述賽蒙斯的固定貨幣供給增加率的傳統,還加以發揚光大,他是個傑出的實證工作者,隨時準備懷疑自己的信念就是某項問題的關鍵,依據實證資料進行最精巧的分析。弗利曼富於辯才,頗有天賦能力來引起對手的憤怒,從而逼使對手花費很多精力來替他的觀點打廣告,迄今三十多年來,許多有分量的貨幣經濟學研究都出自芝加哥大學,以弗利曼的貢獻最大,史蒂格勒甚至認為,芝加哥經濟學的貨幣面就是弗利曼創造的,此上文(註5)中所引弗利曼自述已明確表明。

公共政策領域是弗利曼在貨幣之外的另一大伸展空間,不但議題廣泛且見諸多種媒體,1962年的《資本主義與自由》(Capitalism and Freedom)和1979年的《選擇自由》(Free to Choose),是兩本最成功的通俗作品,而其一大堆演講和辯論,以及擔任《新聞週刊》(Newsweek)數十年的專欄作家,使他在公共政策方面成為家喻戶曉的人物。史蒂格勒特別指出「教育券」(voucher)和負所得稅(negative income tax)兩個例子,來展現弗利曼在現代價格理論上也有其重要地位,他承繼范納在此方面的傳統,嚴謹地呈現價格理論來指導現代的學生如何使用。

史蒂格勒是芝加哥學派如日中天時的第二大劍客,他在1958年重回芝加哥大學經濟學系,擔任第一個Walgreen講座教授[9],他是應三劍客之一、當時擔任芝加哥大學商學院院長的瓦列斯之邀回到芝大,對於領取年薪兩萬五千美元高薪一事,史蒂格勒表現得甚為得意,他同時任教於經濟學系和商學院[10]。而瓦列斯和弗利曼、史蒂格勒走不同的路,他往行政及政壇發展。

除了三劍客之外,芝加哥學派極盛時期的人物尚有許多,史蒂格勒首先提到的是達瑞克特,這位在上文曾提及,也是芝加哥大學參與蒙貝勒蘭學會首次會議的四位人士之一,被認為是特殊人物,他之所以特殊,據全球知名的華裔產權經濟學家張五常的描繪,達瑞克特雖只有一個哲學學士頭銜,但其智力和深度絕不在弗利曼之下,可是他絕少發表文章,也不喜歡教書,只愛閱讀,他是赫赫有名的期刊《法律與經濟學期刊》(Journal of Law and Economics)第一位主編,但他很少約稿、從不催稿、永不趕印,也絕不宣傳,每年只出一期的期刊,今年應出的往往遲到下一年才問世。但1958年底所出的第一期,十篇文章篇篇精彩,讀者無不拍案叫絕[11]。史蒂格勒是在1947年蒙貝勒蘭學會第一次聚會後與達瑞克特成為密友的。凱塞爾(R. Kessel))是另一個人物,史蒂格勒形容他是個直腸子,有時稍嫌魯莽,天真又夾雜一些頑固,其專長在於健康經濟學,他早期的一篇文章指出美國醫療學會對猶太醫生的敵意,是起因於猶太醫生有殺價的傾向,曾引起一陣不小的騷動,此君於1975年就英年早逝。路易斯(H. G.Lewis)被史蒂格勒稱為經濟學系的支柱,因其不僅解決系裏行政事務的困難及學生課業上的疑難,同時又重新建構現代勞動經濟學的形式。其他被史蒂格勒提到的人物是羅瑞(J. Lorie,他是現代財務經濟學的先驅)、鄧塞茲(H. Demsetz)、特爾色(L. Telser)、佩爾斯曼(S. Peltzman)、波斯納(R. Posner,此君在開創法律經濟學領域迭有貢獻,他也是聯邦高等法院的法官),以及精通經濟發展的哈伯格(A. Harberger)、詹森(D. G.Johnson)、舒爾茲(T. W. Schultz,1979年諾貝爾經濟學獎得主)。

這幾個人中,佩爾斯曼和哈伯格有必要更詳細的介紹。前者於1970年代初期曾擔任過尼克森總統經濟顧問委員會委員,他承繼史蒂格勒在公共政策的「實證」上有輝煌成果,特別是對於似乎是自明之理的消費者保護,提出了兩篇石破天驚不同看法的文章。第一篇是1974年提出的,他以經濟學方法,對於美國1962年通過施行的〈藥品修正法案〉作實證分析。該修正案係因應1961-62年泰利竇麥鎮定劑導致畸形胎兒的醜聞,在消費者保護團體的要求下,對於允許新藥品上市的條件,增加了許多新規定。製藥商不但需要顯示產品是「安全的」,而且尚需證明藥是「有效的」,甚且,該修正案也不再規定食品藥物管理局必須在一定期間內,對新藥的許可作成決定。新修正案的原意在杜絕不良藥品的出現,也希望能免去藥物太浮濫所形成的經濟上浪費,立法目標不但要增進消費者的安全,也要讓消費者免於購買缺乏真實醫療價值的藥品。對於這種善意,佩爾斯曼以有利於新法的假設為基礎進行研究:如果藥品市場沒有管制,則分辨有效和無效藥品,得靠醫生和病人透過「試誤」的過程來決定。在經過相當短暫的一段期間後,所有無效的藥品便會受到排斥,以經濟術語來說,就是對這些藥品沒有需求了。

如此說來,新的修正案是在免掉消費者試誤過程的學習成本,而將該成本轉至食品藥物管理局去負擔。為了證實修正案是否達到目標,可以比較1962年新修正案通過前後,新藥的需求和供給變化:若立法有效,則新藥的供給和需求不會在上市後逐漸遞減。佩爾斯曼的實證顯示,修正案通過後,無效藥品的出現比例並未減少,亦即,使用新藥的學習成本未減,經濟浪費也沒少。更遺憾的是,每年上市的新藥方約少了一半,新藥上市時間平均延後四年,並且所有的藥價都顯著地上升。再據佩爾斯曼的估計,修正案非但未能改善消費者所用的醫藥品質,反讓他們每年多花等於6%的租稅。這項立法只有兩種人得利,一是權力和職責都擴大了的政府官員,二是受保護而免於競爭、以至缺乏創新的製藥公司。

第二篇是1975年發表在著名的JPE期刊,對汽車安全立法的效果作實證之論文。我們知道,立法的本意在於意外事故發生時,讓駕駛人更容易保護自己,進而減低死亡人數。不過,從反面角度看,這些法律反而鼓勵了駕駛人開車粗心大意,所以會增加死亡人數。所以我們必須思考,到底汽車安全立法的淨效果,是降低了駕駛人的死亡人數,還是增加了駕駛人的死亡人數?佩爾斯曼的實證發現,兩者的效果大致相當而彼此抵消,也就是說,意外事故發生的次數增加,但每次意外事故死亡的駕駛人數減少,兩者相抵,駕駛人死亡總數基本上沒變。可是另有一個副作用卻產生了,那就是行人死亡人數的增加。此情此景可說是「將自己的快樂建築在別人的痛苦上」之寫照。此種對政府善意管制政策的反面思考,以及利用實證方法檢驗,已有「新芝加哥學派」的稱呼出現。

關於哈伯格教授這一位發展經濟學名家,他在「成本效益分析」上著有聲望,對開發中國家,尤其中南美洲國家的影響更是鉅大,而在租稅理論上通用表示「社會無謂損失」的「哈伯格三角形」,就是以他的名字命名的。此外,智利在軍政府皮諾契特時代進行經濟改革所重用的「芝加哥小子」(Chicago Boys),成員幾乎都出自其門下,由於他的引薦,弗利曼赴智利協助經改還曾引發滔天巨浪,甚至對弗利曼的獲得諾貝爾獎起了巨大漣漪。[12]

另有四位特別值得一提。第一位是舒茲(G. P. Shultz),由於其正直、判斷力佳,行政能力又很好,曾被商學院教授說服當院長,他在1973年擔任尼克森總統的財政部長時,曾讓美元的匯率浮動,此後即步入政壇,擔任過國務卿,近期德州州長小布希有意出馬角逐下屆美國總統(已在2000年當選),舒茲又有復出江湖的跡象。第二位是偉大的人物寇斯(Ronald H. Coase),他是1964年到芝加哥大學任教的,對於英文極為精通,是個慧黠而文雅的學者,但他崇尚自然隱居,史蒂格勒說他好像連電話都沒有裝,具有對時髦思潮免疫的獨立性,要不是1991年頒諾貝爾經濟學獎給他,恐怕連經濟學界都會忽視他的存在,不過,「寇斯定理」的聲名遠播,也使交易成本和產權理論開創出一片開闊天空,而且璀燦異常。不過,到底有多少人真正了解寇斯定理的「真義」,寇斯本人則甚為存疑。[13]而寇斯所強調的跳脫「黑板經濟學」將經濟學由「板上談兵」引入與實際世界聯結的天地,則值得深思,尤其他所謂的實證工作並非當前流行的計量經濟和數理經濟等利用高深數理工具的做法,更是經濟學專業者必須嚴予正視的。

第三位也是諾貝爾經濟學獎得主傅戈(R. Fogel),他是經濟史學家,而且是所謂的「新經濟史」學派先驅。一般來說,經濟史學家所研究的通常是影響深遠的問題,這種課題的研究原本就必須結合歷史、統計、社會,以及經濟等面相,而傅戈所創導的新經濟史學派,更把經濟理論和計量方法結合在一起,重建數據基礎或創造新的基礎,使我們得以重看歷史,對於過去已有的研究成果提出質疑和重新評估。如此一來,不止我們能對過去重新認識,且有助於清除毫不相干的理論,而在補充和修正傳統的理論之後,我們也就比較能夠了解經濟的成長和變化。

傅戈在青年時期不但同情社會主義者,甚至同情馬克思主義者,後來經由科學思考才轉而相信市場經濟且堅信之,而傅戈自己表示,最感興趣的研究課題是北美經濟歷史。他的著作數量並不多,成名作是其博士論文改寫,於1964年出版的《鐵路和美國經濟成長:計量經濟歷史論文集》,傅戈利用其首創的「反面事實推證法」(counterfactual speculation)研究鐵路在十九世紀的美國經濟成長所扮演的角色。

一般的教科書和歷史都歌頌鐵路對十九世紀美國經濟成長的貢獻,讓大家覺得如果「沒有」鐵路,美國的國民生產毛額(GNP)的成長就會比較慢,傅戈這樣問:「如果沒有鐵路,會發生什麼事?會使這個國家的工業化進展造成何種改變?」一般認為,鐵路對於十九世紀的美國經濟成長有三大貢獻:一為鐵路降低了單程運費,使得原本廣闊而無法利用的農業地區,有了經濟上開發價值;二為建設一個跨越大陸的廣大鐵路網,由而需要很多工業產品,進而使美國工業化起飛;三為穿越大陸快捷而頻繁的運輸,促使重大的技術創新。

傅戈對十九世紀美國的工業變數統計作了一番紮實功夫,重估了運輸成本和商業化農業在各地區間的配置,也對鋼鐵工業的各部門作了分析,結果將上述的二大貢獻都推翻掉。先是證明鐵路網對美國西部的開拓根本不能說是不可或缺的,只要把美國的運河網稍微擴充,那些被認為不靠鐵路就無法利用的農業土地,有95%都可以在完全相同的成本下得到交通之便。傅戈也證明,沒有鐵路的話,對美國能源及煤鐵等礦產的供應成本,幾乎不會有什麼影響。就鐵路的出現造成工業需求而言,在1940-1960年約二十年間,對美國的鋼鐵需求從未超過產量的5%,因而不足以解釋美國的冶金業在那二十年裏有非比尋常的成長。即使就十九世紀的後五十年,傅戈也得到鐵路的突飛猛進並不足以說明工業發展歷程的結果。他的具體結論是,在其他條件不變下,如果沒有鐵路,美國在1890年的GNP至多會降低3%,亦即,頂多使美國的經濟成長延後兩年而已。

十年之後的1974年,傅戈再提出一個引起極大爭議的說法,是關於十九世紀美國奴隸制度在美國經濟發展中的作用,那是他與殷格門(S. L. Engerman)合著的《美國奴隸制度經濟學》(Time on the Cross:The Economics of American Negro Slavery)一書的內容。傅戈將奴隸看成一種制度來研究,他發現:把奴隸視為一個沒效率、無利可圖之舊觀點,是不正確的,而奴隸制度之崩潰是政治決定的,該制度儘管不人道,但在經濟方面卻是有效率的。

後期傅戈所從事的研究是經濟人口統計學,以十個世代人口資料為基礎,用以分析經濟和文化因素對諸如儲蓄率、女性參與率、生育率和死亡率、經濟和社會移動率,以及遷移率的交互關係。傅戈特別重視死亡率的減少能夠用營養改善來解釋的能力是不夠的,意思是說,死亡率的減少尚有部分原因無法解釋。傅戈正發展一套系統分析,來綜合研究死亡率、發病率、食物攝取,以及個人的體重和身材等等因素的關係。這種研究必須結合生物學、醫學,以及經濟學才能成功,如果得以突破,將對經濟史的研究又有多層次的影響。

第四位是布坎南(J. Buchannan),他是1986年諾貝爾經濟學獎得主,師承奈特,由於選修奈特的價格理論課程,才使他由「自由派的社會主義者」轉為「市場的狂熱擁護者」。布坎南雖在芝大取得博士學位,但學術生涯幾乎與芝加哥搭不上關係,他在維吉尼亞工學院和都洛克(G. Tullok)創立「公共選擇研究中心」,1983年將該中心遷至喬治梅遜大學(George Mason University),擔任中心主任,他所領銜的「公共選擇」理論是政治經濟學之代表,由於布坎南自認為屬於奧國學派,我們留待奧國學派時再來介紹他以及其貢獻。

3、晚近芝加哥學派的發展

最近二十多年來,芝加哥經濟學派的新領袖已經出現,以貝克(Gary S. Becker)和盧卡斯(Robert E. Lucas)兩人最為重要,前者獲得1992年諾貝爾經濟學獎,後者也在1995年得到諾貝爾獎,素有「理性預期大師」之稱。貝克極富原創力,將經濟學的適用範圍擴大至諸多領域,其博士論文將經濟學分析應用於種族、性別和其他形式的勞動市場歧視課題,因而造就貝克成為「人力資本」的領袖人物,其後他又重振犯罪與懲罰的經濟理論,而在家庭經濟理論的開創上更是成就驚人,他也繼弗利曼之後插手公共政策領域,自1985年起,每個月固定為《商業周刊》(Business Week)寫一篇專論。[14]

盧卡斯的理性預期理論旨在鑑別政府(和個人)的行動不會令經濟行為人感到驚訝,譬如說當強大的通貨膨脹快發生時,聯邦準備銀行通常會賣公債給商業銀行,因而整個金融圈就學會預期此種行動,所以會在政策尚未形成前,就採取適當的行動以免自己受到影響,該理論對大多數的傳統總體經濟理論,包括凱因斯學派的政府積極以有效需求政策干預、精密調節經濟景氣做法,產生了嚴重的破壞力。1988年7月23日《紐約時報》一篇專論,就當時熱烈進行的美國總統大選,兩黨經濟政策作比較時,出現「淡水」(fresh-water)、「鹹水」(salt-water),和「騎牆派」(straddlers)名詞,前者的代表人物就是盧卡斯,由其名言「我們應極力反對能以政策精密調節經濟體系的說法。」可知一脈相承芝加哥學派,當時也出現了「新興古典學派」(New Classical School)的另一稱呼。[15]

表面看,似乎貝克致力於個體經濟理論領域,盧卡斯則努力於總體經濟理論的工作,其實他們兩人都以個體經濟理論為基礎進行分析,晚期且不約而同地往經濟成長理論進行突破性研究。

4、源遠流長、承先啟後的芝加哥經濟學派精神

芝加哥學派由1930年代的隱晦不明到1950年代的卓然成形並開始散放光芒,直到1980年和1990年的新人物接棒。史蒂格勒提出一個很有意思的問題:「新發展(指貝克、盧卡斯等人的研究)是否能代表芝加哥學派核心思想的延續?」史蒂格勒的答案是肯定的,理由是:每項發展都將經濟理論持續,且一致地應用於過去被經濟學家視為「給定」的制度和行為範疇—研究生活中難解的事實,而不是研究理性經濟行為的產物。因此,史蒂格勒接著說:如果在一所大學裏看到類如貝克和盧卡斯兩位經濟學家及其後繼者撰寫否定芝加哥學派傳統的著作時,可就讓人吃驚了。

這樣子的說法也見諸於張五常的著作中,他認為芝加哥學派之所以成為芝加哥學派,說到底不是因為外間所說的,他們反對政府干預或支持自由市場,而是因為歷久以來,那裏有一些頂尖的思想人物,對真實世界深感興趣,客觀地要多知道一點。張五常又說,在寇斯舌戰群雄的那一夜之前,芝加哥學派早已名聞天下,但當天晚上辯論開始時,反對寇斯者都是贊成政府干預污染的,而反對政府干預污染的寇斯卻勝了一仗,然而,寇斯卻又是贊成政府干預的倫敦經濟學派培養出來的。[16]

因此,時下有人基於重視市場、崇尚自由經濟已非芝加哥學派的專利,因而認為芝加哥學派應已是明日黃花,但由芝大經濟學系仍有一批智慧人物對真實世界感到興趣,正努力而想客觀地要多知道一點來看,芝加哥學派當然存在的,而且將能永遠持續存在,即便該系不幸由於學校管理方向的改變,優良學術環境被人為破壞,其傳統精神也會長存,何況這種可能性微乎其微呢!以此觀點言,1930年代時應該也就有芝加哥學派的,只是該名詞的提出可能是在1947年於蒙貝勒蘭學會首次會議中而已,而芝加哥學派也不可能消失。

不可否認的,芝加哥學派迄今被世人一致認定的特色是對自由經濟的堅持,並且堅信市場競爭力量。不過,對自由經濟的詮釋及絕對信任,芝加哥學派卻較奧國學派遜一籌的,尤其在自由經濟哲學上更遠不及奧國學派。可是,世人卻對奧國學派十分陌生,實在有必要給予應有的重視,那麼,奧國學派到底是什麼?

五、奧國學派

大致說來,所謂的奧國學派,迄今已傳至第五代,奠基者是孟格(C. Merger,1840-1921),第二代的領導者是龐巴衛克(Bohm-Bawerk,1851-1914),第三代的代表人是米塞斯(Ludwig von Mises,1881-1973),第四代的掌門人則為海耶克(F. A. Hayek,1899-1992),目前(迄1999年)則是新任內華達大學經濟學講座教授羅斯巴德(M. Rothbard)挑大樑,算是第五代的奧國學派。

1、奧國學派的理論與特色

根據瑪哈祿普(F. Machlup)的歸納,奧國學派有六種共認的特色,另有兩種受到爭議的特點。六大共認的特色分別是:(一)個人主義方法論。認為經濟現象的解釋皆需回歸到個人行為上;(二)主觀主義方法論。經濟現象的說明需訴諸於個人主觀的感覺、判斷;(三)邊際主義論。此即,所有的經濟決策,其價值、成本、收益、生產力等等,都由最後加入的那一單位來決定;(四)嗜好和偏好。個人對於財貨和勞務的主觀評價,決定了對於它們的需求;(五)機會成本。即從事某種行為所放棄的其他各種行為中所能獲得的最高價值;(六)消費和生產的「時間」結構。首將時間這個重要的因素引入分析中。另外兩種引起廣大爭議的特色,都是由米塞斯提出的,分別是消費者主權和政治的個人主義。前者強調消費者才是財貨需求和決定生產、投資計畫的主角;後者則認為,僅當個人擁有充分的經濟自由時,才有可能保障政治和道德的自由,一旦經濟自由受到限制,遲早會走向專制政權,終而破壞個人的自由。

由這些奧國學派的特色可以得知,此派學者極為重視「個人」,而且強調自由,既然強調「個人自由」,當然也就反對政府的干預。對於共產政權和專制政權這些限制個人自由的集體主義論,當然極力的撻伐,就這點言,米塞斯、海耶克,以及羅斯巴德這三位掌門人,表現得尤為突出。米塞斯和羅斯巴德都曾深受共產政權的迫害,所以更對共產主義恨之入骨,而海耶克的《到奴役之路》(The Road to Serfdom)一書之問世,則被認為在二次世界大戰之後,許多國家免於投入社會主義陣營的一項重要因素。

在馬克思主義和社會主義大行其道之時,幸賴奧國學派的米塞斯、海耶克這對師徒的一股清流,以書生之見阻遏了社會主義的擴張,實在可算是學術界的異數。奧國學派學者在長期孤軍奮戰社會主義和極權主義時,也長期受到無情的圍攻,幸而諾貝爾獎評審委員獨貝慧眼,於1974年將經濟學獎頒給海耶克,不但補償了海耶克的孤寂,也使奧國學派的學術地位提升了。[17]

不過,據史可生(Mark Skousen)在《大審判—經濟學的謊言和迷思》(Economics on Trial–Lies Myths, and Realities)這本書中所言,美國的經濟學家對奧國學派理論的興趣正日漸增加,但卻無法從經濟學教科書和其他經濟出版品中得到這個新發展。在流傳最廣的薩繆爾遜(P. A. Samuelson,1970年第二屆諾貝爾經濟學獎得主)的《經濟學》這本銷路曾僅次於《聖經》的暢銷全球教科書所附的「經濟學派的族譜」中,奧國學派甚至不構成一個單獨的經濟學派,海耶克則被放入「芝加哥學派」中。

對於這樣悲哀的疏忽,史可生認為有三個原因:第一,奧國學派對於總體與個體經濟活動,提倡極端的自由放任,與當時掌權者的想法相反。他們認為,干預愈少的政府,管理的愈好。政府唯一的法定功能,是在保衛人們的自由,任何其他形態的政府干預經濟,都會妨礙生產活動。根據奧國學派學者的分析,國家涉入經濟活動,並不是解決不景氣的方法,反而是造成不景氣的原因。

在經濟大恐慌之後,以及在凱因斯的影響下,大部分經濟學家都將奧國學派視為古老的學說,很少再提到他們的分析能力。只有當過去的幾十年裏,全世界許多政府都受苦於(或者本身導致)嚴重的經濟問題時,奧國學派的分析才又開始被人們認真的考慮。

第二,如上文提過的,奧國學派的學者,對於經濟分析一定得使用大量的數學與計量模型,抱持著高度的懷疑。在極端的例子中,米塞斯甚至拒絕在著作中放入任何圖形或表格,因為他不相信它們。同時,奧國學派的研究方法,也是高度個人主義的;他們的經濟分析是立基於理性的演繹,而非實證的分析。他們強調,經濟學是對於「人的行為」的研究,而對於人,並沒有固定不變的東西,這和自然科學的機械導向完全不同。[18]當大部分專業的經濟期刊都大量使用數學及實證方法時,也就難怪奧國學派會被經濟專業領域拒絕。

第三,經濟哲學的派系之爭往往非常劇烈。二次世界大戰後,校園中瀰漫著凱因斯學派的政府干涉主義,以至於在美國的米塞斯一直無法在主要的大學中謀得專任的教職。他在紐約大學的訪問教授任內終老一生,並且是從校外獲得財務支援,而訪問學者的身分,則長達二十年之久。另一方面,米塞斯的學生在投奔凱因斯學派之後,就很容易的在哈佛大學、普林斯頓大學等名校裏獲得教職。由於米塞斯常常批評別人的學說,所以常被同行批評為「不妥協、好辯和難以忍受」。海耶克的境遇也好不到那裡去,他到美國的芝加哥大學,而芝大號稱最自由,但也還是因為《到奴役之路》這本書得罪主流學者,芝大不敢聘為正式教職,只能在「社會思想委員會」名下開課。

如果認同瑪哈祿普所歸納的奧國學派六大特質,再對照當前一般通用的經濟理論,可知至少在邊際分析、偏好、機會成本和時間結構四種特色上是一致的。似乎奧國學派的分析法已成為一般的經濟學教學。不過,在強調「個人」及其主觀決定,凸顯出「活生生的人」這個基礎上卻有顯著的不同,這一點也是最具關鍵的。也就因為奧國學派崇尚個人自由,主張「個人主觀判斷」,無法認同經濟測量而抨擊經濟計量學。因此,奧國學派反對經濟學成為實證科學,這一點也是與芝加哥學派的最大不同點。而即使在自由經濟這種共同立場上,也因為此種基本哲學的不同觀點,兩個學派多少也有一些歧見在。

2、奧國學派的演化及其代表人物

芝加哥學派雖被稱為自由經濟思想的重鎮,而芝加哥大學也為「淡水學派」(在美國,主張自由經濟的學府幾乎都靠湖邊,而湖水是淡的,因而得此名)的大本營,但仍對政府的某些功能予以肯定,亦即贊同政府的某些干預措施。而在羅斯巴德這位最新一代的奧國學派領航者的眼中,所有政府的干預措施,不但是無效的,而且有害和會產生反作用,此種主張比「淡水」更進一步,而為「無水」。目前美國的一些學者所提出的「新烏托邦」無政府資本主義,與羅斯巴德的理念是非常相近的。即使不談羅斯巴德如此極端的主張,以海耶克甚至認為貨幣不應由政府掌控,也可得知與芝加哥學派是有差異的。如上文所引述的史可生為奧國學派受到忽視叫屈,在1997年7月爆發的亞洲金融風暴所掀起的全球經濟危機,也讓我們見識到奧國學派的遠見。那麼,這個學派是如何形成的,其代表人物的主張又是什麼?

當孟格在1871年出版那本創新的《經濟學原理》時,他也就創立了經濟學的奧國學派。這本書對於經濟學家如何看待這個世界,有革命性的創舉。他的書對於歐洲的經濟學家(如英國的傑逢斯)以及美國的學者(如費特(Frank Fetter)和陶希格(Frank Taussig))都有很大的影響。在個體經濟學方面,孟格反對「價格是由生產成本所決定」的古老理論,他證明出「價格」是由消費者的「主觀需求」所決定。古典經濟學家一直嘗試解決著名的「鑽石和水的矛盾:為什麼水對生命遠比鑽石對生命更重要,但是鑽石的價格相對於水,卻是如此的昂貴?」以往的經濟學家,試圖藉著區別「使用價值」與「交換價值」來解決這個矛盾。孟格則由物品的價值是由它們的「邊際效用」而非「總效用」所決定的,來解開困惑古典經濟學家數百年的矛盾。換句話說,鑽石之所以比水價值更高,是因為在一般的情況下,多一顆鑽石比多一杯水對人們有更大的邊際效益;而且如果使用的數量愈大,邊際價值或價格就會愈低。這個分析法也是當今標準經濟學所採用的。孟格也認為所有的商品都得經過一個「耗時」的生產過程,而這個「生產階段」的研究法也構成了資本主義的基礎。現在,「時間結構」的研究法在做投資決策時被證明很有用處。

龐巴衛克繼承了孟格的看法,他也是奧地利在二十世紀交替時的財政部長,幫助奧地利走向金本位制度。他認為,個人和企業都採用了一個「迂迴」的生產過程,以獲得經濟成長和比較高的生活水準。他所謂的「迂迴」過程,就是犧牲目前的消費,以便生產更多的資本設備和延長生產過程,然後生出未來更多的消費。大部分的經濟學家現在都相信,這是經濟成長必須要有的理論。他也是首先反駁凱因斯學派「反對儲蓄」的經濟學家之一。

米塞斯跟隨著龐巴衛克的腳步,成為二十世紀最主要的自由市場健將,以及奧國學派的領導人。在1920年代到1930年代初期,他在維也納大學主持有名的私人研討會,學生包括海耶克、哈伯勒(Gottfried Haberler)、瑪哈祿普以及羅賓斯(Lionel Robbins)。米塞斯在1934年因為納粹盛行而前往瑞士,並在1940年遷入美國,在紐約任教超過三十年。米塞斯是第一個發展出一般性的「主觀經濟學」(subjective economics)的奧國學者。早期的奧國學者,主要的研究重點是個別的價格和廠商的活動,但米塞斯把個體經濟學和總體經濟學的貨幣銀行結合起來。他的第一本著作《貨幣與信用的理論》出版於1912年,他運用了孟格的邊際效用理論、威克塞的自然利率假說,以及龐巴衛克的資本理論,而發展出完整的「貨幣與景氣循環」的分析。他指出,貨幣對於相對價格、所得,以及企業活動都有明顯的影響。像他的前輩一樣,米塞斯也強調儲蓄和資本形成的重要性。他說:「凱因斯學派的本質在對於認識到儲蓄和資本形成可以改善經濟的重要性上,完全失敗……。而一個好政府最主要的工作,就是袪除所有阻礙新資本累積和投資的東西。」當然,米塞斯對於資本主的維護,以及將經濟學擴展至一般性的社會哲學之貢獻更是不可忽視的。他在1986年出版的《反資本主義的心境》(The Anti-Capitalistic Mentality)這本屬於通俗性的小書,將反對資本主義者的心態描繪得令當事人血脈僨張,也對被誤解了的資本主義作了一番澄清,即使到現在,都有很高的閱讀價值,相信未來也不會褪色。米塞斯著作豐富,不算德文的,只算其六十歲以後居留美國的英文作品就有六本,其中,堪稱鉅著的《人的行為》除了是社會哲學的著作外,甚至被稱為「共產主義的照妖鏡」。[19]

米塞斯的學生中,最著名的就是海耶克(其實海耶克並未真正上過米塞斯的課),他在經濟大恐慌發生之前,就提出了警告。在1930年代初期,他在倫敦政治經濟學院教書,並提出了他的景氣循環理論,以解釋經濟大恐慌。立基於孟格的「時間結構」觀念,海耶克解釋了通貨膨脹如何會誤導資源的運用,而人為造成的經濟繁榮,最後必定會在經濟走下坡時結束。對於這位直到1974年勉強得到諾貝爾獎,但也才被世人重視的智者,有必要作詳細介紹。

海耶克於1899年5月8日出生於奧地利維也納的一個書香家庭,分別於1921年和1923年得到維也納大學的法學博士和政治學博士,也就在維也納大學的時光,他接受了孟格、威塞(Friedrich von Wieser)、龐巴衛克,以及米塞斯這些奧國經濟學派大師們的影響。海耶克與米塞斯於1927年共同開創了奧地利景氣循環研究所,就在那裏,海耶克成為第一位預測到美國經濟崩潰的學者。

1931年,海耶克應羅賓斯之聘至英國倫敦經濟學院,他是該學院的第一位外國教授。在1947年由他發起組成了極為特殊的「蒙貝勒蘭學會」,這是一個將全球崇尚自由哲理、且在當時環境下都有孤軍奮鬥落寞感的學人齊聚一堂的團體,對於會員的篩選極為嚴格,第一次會議在瑞士的蒙貝勒蘭舉行,也就以此山名作為學會的名稱。[20]海耶克在1950年赴芝加哥大學擔任社會和道德學科教授,成為「社會思想委員會」的委員,迄1962年屆齡62歲退休為止。隨即被西德的佛萊堡大學(University of Freiburg)聘為政治經濟講座;1966年時,奧地利政府曾徵詢他是否願意回國任中央銀行總裁,被海耶克婉拒;直至1969年他自佛萊堡大學退休(70歲),接受奧地利的沙斯堡大學(University of Salzburg)當訪問教授,才踏入離開四十年之久的故國;到了1977年再返回德國佛萊堡大學當駐校榮譽退休教授,直到1992年3月底病逝為止。

海耶克在1930年代埋首研究經濟學,成就極高,於1943年獲選為英國學院院士(Fellow of British Academy)。但其光芒卻被凱因斯掩蓋住,再因其於1944年寫作了《到奴役之路》這本得罪人的書,使得他的學術生涯更為孤寂。直至1970年代停滯性膨脹出現,海耶克的理輪才受到重視,而1974年諾貝爾經濟學獎頒給他之後,才真正的逐漸恢復名望,1980年之後共產世界的紛紛解體更印證了他的先知。

由海耶克頗為豐富的著作觀之,他的學術成就超出一般認定的經濟學領域,在非經濟學領域方面也大放異采。籠統的說,早期以經濟方面的研究為主,這方面的重要著作是在倫敦經濟學院完成的,轉赴芝加哥之後則致力於非經濟學的重要著作。眾所周知,1930年代是歷史上最有名的經濟大恐慌時代,是凱因斯革命出現的時候。當時海耶克與凱因斯針鋒相對,他堅決反對政府干預,並對通貨膨脹政策大力抨擊,對於膨脹政策將帶來災禍的分析,在1931年出版的《價格與生產》(Prices and Production)一書已有明確解說。他確信經由信貸政策和銀行決策所產生的貨幣支出,對於價格和產出會有極大的衝擊。在1927年和1929年間,鑑於1927年之前繁榮期,恐因美國一般物價自然地下跌致景氣趨緩,為了延長繁榮期間,美國政府使用了擴張貨幣(easy-money)政策,由而點燃了過度投資,且將繁榮多延長了兩年。之後,當不景氣開始出現時,政府卻不再使用人造的經濟政策來維持消費,因而無法支持生產,也就這樣的出現了一次原本相對自然而平穩的不景氣,卻演變成歷史上永難忘懷的「大蕭條」。這裏必須強調的是,如果美國聯邦準備局持續動用擴張借貸的政策來維持繁榮假象,也只是延緩大蕭條的出現時日而已,而且程度還會更嚴重,因為以往的擴張貨幣政策必定要付出代價的,早些時日付出,代價較小,愈拖則愈大。

在1931-41年間,海耶克致力於經濟課題,發展出一套一般性的道理,此即不合理的擴張性貨幣政策會誤導投資者,誘使他們被人造的需求所迷惑,結果造成經濟體系的嚴重扭曲,使資本和資源集中於低生產力之處。也就在這一段期間的醞釀,終於開展出海耶克與凱因斯長達五十年的論戰。先是海耶克在1931年8月和1932年2月於《經濟期刊》(Economica)上批評凱因斯在1930年出版的《論貨幣》(Treatise on Money)。而凱因斯先是以攻擊海耶克的《價格與生產》回應,接著卻明確表示已將其《論貨幣》的體系修改了。當1936年凱因斯出版其曠世鉅著《一般理論》時,海耶克並未立即有所反應,起因是他發現該書內容模糊、華麗而庸俗,而在有第一次論戰的經驗下,他覺得凱因斯將會如前的再次修改自己的看法。沒想到就由於此種錯誤的預期,竟然使凱因斯的「把操縱經濟大權由上帝手中奪回」,而認為政府利用財政和貨幣政策工具可將經濟體系精密調節,從此經濟衰退將永遠消失的說法風行全球。風光的局面一直持續到1970年代早期「停滯性膨脹」出現才受到質疑。

可是,就在這近四十年裏,與凱因斯完全不同的海耶克學說竟然受到極度輕忽,而且海耶克在1941年寫作《資本的純正理論》(The Pure Theory of Capital)之後就沒專心致力於經濟理論的事務,也就因為如此,才會使凱因斯理論更得到擴展的空間。對此,海耶克還深深後悔,後悔沒有及時給予《一般理論》嚴厲的批判。海耶克在經濟領域裏的重要英文著作,除了已提及的這兩本書外,還有1933年的《貨幣理論與景氣循環》及1939年的《利潤、利息與投資》(Profits, Interest and Investment)。第一本書批評主張貨幣與信貸不會影響生產結構的理論,指出信用貸款突然注入經濟體系,會改變商品的相對價格,由而產生無法維持的過度投資;第二本書和先前提過的《價格和生產》一書,也都循著相同思路說明貨幣與信貸變動時,資源將被誤引至原本不會被引進的領域,而信貸的增加刺激了投資,但此種投資是投資者受「假信號」誤導而非呼應真正需求的改變而作的,因而投資無法持續維持,以致發生經濟波動。至於《資本的純正理論》一書則探討生產結構中資本、利息,以及時間因素,說明資本的複雜結構及資本在經濟興衰中的重要性,是資本理論的經典之作。但當時正值凱因斯理論如日中天,本書也就不幸被忽視了。

1940年代中期,海耶克的研究焦點跳出純經濟理論,轉而探討政治秩序和經濟組織之間的關係。此時期的代表作,就是那本1944年出版且膾炙人口的《到奴役之路》,以及1948年出版的論文集《個人主義與經濟秩序》(Individualism and Economic Order)。《到奴役之路》這本被譯成十多國文字的暢銷書實不必多作介紹,那是一本政治論調的書,旨在剖示任何形式的政治經濟計畫,都會危害到社會中個人的經濟自由,而沒有經濟自由便無政治自由,計畫經濟無可避免會帶來貧困和專制政府。在當時社會主義得到千千萬萬西方知識分子喝采,且蘇聯打敗納粹德國而經濟欣欣向榮(公布的數字所顯示的)的時代,這一本書成為「毒草」,而海耶克成為眾矢之的毋寧當然。此外,第二次世界大戰期間有不少知識分子在政府計畫部門工作,《到奴役之路》無情的打擊了這群既得利益者,於是連經濟學界也興起一股排斥海耶克之風,特別是英國的知識分子竟然視其為「異端」。海耶克對此其實有先見之明,由該書序言出現有「本書肯定會得罪一些我極希望與他們保持友好關係的朋友……。不過,寫這本書是我的責任,在責任面前,我不應退縮」。而當時的英國,工黨即將執政,那一股強烈的社會主義傾向,也當然難容海耶克的看法。在四面八方都是敵人,以及其私人感情致婚姻家庭關係不如意下,海耶克乃出走至美國的芝加哥,但因其具「爭議性」,連芝大經濟學系也不敢用,而是「社會思想委員會」下聘的。值得一提的是,《到奴役之路》雖使海耶克在俗世的學術地位跌落至谷底,但也正足以彰顯該書的成功。此由捷克的私有化部長傑日克(T.Jezek)所言:「假如搞社會主義意識形態的理論家,要挑出一本不惜任何代價都要收起來、嚴厲禁止閱讀的書,而任何散播和講述這書內容的人,將受到最嚴厲的處分,那麼他們一定會挑《到奴役之路》。」可以印證,這本書比歐威爾(G.Orwell)同類型的名書《動物農場》和《一九八四》分別早二年、五年問世,可見其先知性。至於《個人主義與經濟秩序》這本文集,是重申社會主義計畫經濟的問題和謬誤,並闡明個人主義哲學和社會科學的方法。

到芝加哥大學之後,海耶克潛心研究哲學義理,所謂的非經濟學重要著作都是在這裏完成的。1952年的《感官世界的秩序》(The Sensory Order),討論了知識論和理論心理學中的一些問題,如心靈的概念、心理世界和感官經驗世界的分類與秩序,海耶克明白表示是受馬赫(Ernst Mach)經驗分析哲學的影響。同年出版的《科學的反革命》(The Counter-Revolution of Science)一書,闡述社會計畫在思想上的錯誤根源,並指出將自然科學方法用於社會科學的謬誤。而海耶克的嘔心瀝血之作應是1960年出版的《自由的經緯》(The Constitution of Liberty),該書係法學、政治哲學、道德哲學,以及經濟學的綜合鉅著,分為三部分,第一部分論述自由的意義以及個人自由在人類文明演進中的重要性;第二部分建立保障個人自由的法律架構,展示法治的確切意義;第三部分則批判福利國家的經濟制度,並探討自由社會所應具備的經濟制度,而以教育問題作為壓軸。本書旨在說明自由社會的先決條件是「法治」(the rule of law),沒有法治就沒有自由。在這本鉅作之後,1967年海耶克再出版《哲學、政治及經濟學研究》(Studies in Philosophy, Politics and Economics)文集,討論了解釋社會現象的方法論、行為規畫系統的演進、自由社會秩序的原則、經濟自由、充分就業、通貨膨脹,以及民主社會中自由企業的權力使用等問題。1974年海耶克接受諾貝爾獎時,演講詞為〈強不知以為知〉(The Pretence of Knowledge),再次尖銳批評經濟學家模仿自然科學方法而得出種種錯誤政策,重申我們對複雜社會現象並無完全知識,因而不能隨意把社會納入一個特定的規畫內來阻礙社會的自發力量。1973-79年,海耶克又出版了分成三大冊的《法、立法與自由》(Law, Legislation and Liberty),第一冊《規則與秩序》闡明「自發秩序」這一個觀念對了解社會演進的重要性,並釐清法的意義,追溯法律概念的改變;第二冊《社會正義的虛妄》,批判社會正義及分配正義,彰顯正義在延遠的社會中的意義,並說明市場秩序的自發性與個人自由的關係;第三冊《自由人群的政治秩序》,指出現代民主代議政治兼具立法與指導行政的雙重職能,將會危害自由社會的自發秩序,並就此提出確保自由的憲制安排、界定政府的功能。

海耶克晚年仍寫作甚勤,甚至比早年還有過之,也許鑑於年輕時未能及時狠批凱因斯的《一般理論》而鑄成大錯,晚年對於影響層面更廣、更深的社會主義乃擬作攤牌式的論辯。他在1978年時曾透露正籌備以「社會主義是不是個錯誤?」為題的公開辯論,準備向十二位有名望的社會主義思想家挑戰,後因故沒開戰[21],海耶克乃將所準備的資料整理成書出版,這就是1988年出版的《不要命的自負》(The Fatal Conceit)。這本書雖只有180頁,但卻是海耶克對社會主義蓋棺論定的「宣言」,旨在指出社會主義是建立在「唯理主義」、「可控制」的社會秩序這種虛妄信念上,並重申市場秩序與文明演進的密切關係。1991年倫敦經濟事務學社(IEA)將海耶克在1931-89年替IEA所寫的小冊子及在該社出版的雙月刊所發表的經濟、政治,以及哲學論文結集成《經濟自由》出版,其中有批評凱因斯學說的論文多篇,亦彰顯了海耶克在經濟學中堅定不移的立場。

海耶克的先知,除了對1930年代經濟大恐慌的預期及詮釋外,1997年7月2日爆發的亞洲金融風暴,所凸顯出的「貨幣作怪」,對政府管理貨幣及貨幣的神祕性更印證海耶克思想的內涵有如海底深淵之高深難測。[22]

熊彼德(1883-1950)是龐巴衛克的學生。他在1932年遷往美國,直到1950年去世為止都擔任哈佛大學的經濟學教授;他也是1949年美國經濟學會的會長。熊彼德的研究焦點是在「企業家」的身上,他認為企業家在經濟活動中扮演重要的角色。對熊彼德而言,企業家首先會把經濟活動帶離經濟的均衡情況,但其他奧國學派學者卻認為,企業家是使經濟活動趨向均衡情況的人。另一方面,熊彼德也不同意米塞斯和海耶克的景氣循環理論,他相信景氣會在五十年到六十年的循環中反覆出現;同時他也拒絕奧國學派黃金本位制度的理想貨幣體系。由此觀之,將他列入奧國學派行列,是有些勉強。

羅斯巴德雖然時常被視為新奧國學派的掌門人,但並非所有的新奧國學派的人都同意。不過,大部分的經濟學家都同意,羅斯巴德的著作有很深遠的影響。羅斯巴德的第一部作品《人、經濟和國家》在1962年出版,本書對凱因斯理論作了完整的批判,並且對生產、利息、儲蓄,以及經濟成長和政府政策,都有很深入的討論。他的主要觀點是,政府對於貨幣數量以及公共支出的干預,一定會妨礙生產和經濟成長。因為廣受歡迎的緣故,羅斯巴德的第二本書《美國的經濟大恐慌》,也對一般大眾產生很大的影響。這本書出版於1963年,是對1930年代經濟大恐慌的歷史進行再檢查。他清楚的解釋出,為什麼政府的通貨膨脹政策應該為景氣循環負責,而不是自由市場。幾十年來,羅斯巴德只能在紐約市一所鮮為人知的理工學院擔任經濟學教授,最後才好不容易被拉斯維加的內華達大學聘為經濟學教授。

在奧國學派傳統下的其他學者,還包括紐約大學的柯茲納(Israel Kirzner)和拉赫門(Ludwig M. Lachmann),奧本大學的伊格(Leland Yeager)和蓋力森(Roger Garrison)等人。上文提過,並且被列在芝加哥學派的1986年諾貝爾經濟學獎得主布坎南,他自認為是奧國學派的追隨者。布坎南對政府的支出政策以及聯邦政府的官僚制度,有深入的批評。他認為這些東西先天上就會膨脹,而且官僚的既得利益往往會使政府開支擴張的程度,遠遠超過它有用的功能。布坎南發展了奧國學派的看法,他將政府看成是個別決策者組成的團體,這個團體會設法保護他們自己的利益;而且,他們的行動是根據對他們「自己」的風險和報酬來決定的。[23]如果以不用數學的機械化分析,以及重視個人主觀決策,從而強調人際間動態互動過程作為奧國學派的特色,則上文提到的寇斯應也較傾向奧國學派的人物。

儘管奧國學派不像芝加哥學派有芝加哥大學作為大本營,也沒有JPE、《法律經濟學期刊》這些著名學術刊物作為象徵,但也總算有屬於奧國學派的一些學術期刊,已經問世的包括:華盛頓特區的卡托研究所(Cato Institute)出版的《卡托季刊》(Cato Journal);奧本大學的米塞斯研究所出版的《奧國學派經濟學評論》(The Review of Austrian Economics);以及由梅森(George Mason)大學的市場過程研究中心出版的《市場過程》(The Market Process)雜誌。

經由這些屬於少數的人物及刊物之努力,以及世界重大經濟問題的出現,已逐漸印證奧國學派的主張之威力,尤其電腦發達、現代科技一日千里、金錢遊戲普及,以及物慾橫流現象的令人憂慮,重視人性、回歸「真人」的奧國學派的確值得世人重視。而這種返璞歸真,再回到「人本」的精神,似乎又與亞當.史密斯領銜的古典學派相契合,也讓我們再重新思索古典學派的種種了。

六、古典學派

翻開經濟學的辭典,關於古典學派的定義並不像一般人掛在嘴邊的那麼明確,不過,亞當.史密斯(Adam Smith)被稱為經濟學始祖,古典學派由其開創、領銜也最無異議,至於截至哪一位學者,以及止於何時,說法則甚為紛歧。本文採取始自亞當.史密斯,止於密爾(J. S. Mill)來涵蓋古典學派,主要學者包括史密斯、馬爾薩斯(T. R. Malthus)、李嘉圖(D. Ricardo),而自馬夏爾(A. Marshall)開始則被稱為新古典學派。因此,本文所稱的古典學派,期間約是1750-1870年。

已故的張漢裕教授,在其1962年初版、1966年二版的《西洋經濟思想史概要》第三章〈古典學派〉中,一開頭就這樣說「講述近代經濟思想史,學者常從古典學派開始,因為近代的經濟思想,若不是這一學派的祖述或修正,便是對這學派的反動。」而上文介紹過的芝加哥和奧國學派,明顯地屬於前一類。古典學派學者雖在研究方法和各個學說上都有各自特色和主張,但決不以史密斯的反對者或克服者自任,而是以史密斯的繼承者或大成者自期,且以遵守「經濟自由主義」(自由交易主義)為原則。因此,要了解古典學派,首先當然必須了解史密斯。

1、史密斯的學問體系

亞當.史密斯被咸認為長於綜合,不但將以往各個流派的思想兼容併納,還為後代學者提供百般問題學說的端緒,張漢裕指其在經濟思想史上的地位有如儲水池,多數河川注入其中又從其流出,而稱其為經濟學的創建者也應無異議。眾所周知,史密斯在1776年出版的《原富》(The Wealth of Nations,全名An Inquiry into the Nature & Causes of the Wealth of Nations)被公認為現代經濟學的濫觴,其中所揭櫫的「分工」、「自由貿易」理念顛撲不破,且愈陳愈香,而「不可見之手」(an invisible hand)一語更膾炙人口。不過,有必要先對這本書作一項極其重要的「正本清源」工作,此即當前本書的中文譯名所通用的是「國富論」,顧名思義是「一國如何富強的理論」,如果讀者果真作此理解,可就大謬不然了。此不但容易、且已陷入「國家主義」的迷思,助長「以鄰為壑」的國家間鬥爭,而且也完全誤解史密斯的本意。正如已故的自由經濟學前輩夏道平先生所言,必須注意”nations”這個字最後的那個小小的”s”,亦即這個字是「複數」,是無數個國家,是指全球所有國家,究其根本,史密斯是探尋所有國家的財富之本質和原因,目的應在增進全體人類的生活福祉。[24]因此,最先將史密斯大作中譯的翻譯大師嚴復可就高明多了。因為他就是以《原富》作為中譯書名,意即「財富的起源」。

這本《原富》被推崇為經濟學的經典,更被國際著名的華裔產權學者張五常認為是迄今寫得最好的經濟學書籍。不過,就史密斯本人來看,可能比較重視他在1759年出版的《道德情操論》(The Theory of Moral Sentiments),因為史密斯在格拉斯哥大學講授的就是「倫理學」呢!而史密斯原本是廣泛研究「倫理道德哲學」,《原富》和《道德情操論》只是其中關於經濟學和狹義倫理學的部份。史密斯生前雖未能完成自然法理學的著作,但他的學生卻在其身後將他在法理學課堂的筆記輯成一書。正如張漢裕所言,現代經濟學極度專業化,幾乎與其他社會科學失去聯繫,對於這點,史密斯的經濟學在倫理哲學體系裡所佔的地位,足以使我們反省深思。其倫理哲學講義,據聽講學生米勒(John Miller)所說,大體依照格拉斯哥大學的慣例分為自然神學、倫理學、法律學(正義論)和經濟政治論四個部門。史密斯把經濟學當作法學的一分科處理,而法學的範圍包括正義、行政、收入及軍備,其中行政的目的在確保財貨的低廉、社會的安寧以及清潔等;但若要知道確保財貨低廉的方法,必先明瞭財富之本質以及原因等。故史密斯後來在《原富》中所談的若干重要學說已先在其課堂講義裡有所敘述。換言之,史密斯的《原富》就是對其法律分科的行政論中最重要的富裕政策再加以發展而大成的。而其畢生志業則是希望完成一本或許會被稱作「自然法理學」的著作。[25]

2、《原富》的內涵

《原富》分成五篇:第一篇論述分工、價值價格及所得分配;第二篇論述資本的本質、累積,以及其用途;第三篇說明各國財富演進的情形;第四篇評論政治經濟思想史的各種主張,如重商主義及重農主義;第五篇則討論君主或國家的收入支出。

本書在方法上的一項大特色是著重演繹法之使用,以具有「自利心」的個人為前提。舉凡分工和交易的成立、貨幣的使用、價格的決定,以及儲蓄、投資等經濟行為或現象,無不起因於個人的自利心。個人的經濟行為的動機雖然如此,但是就行為的結果來說,不但有利於自己,且有利於公益。例如在買賣行為上,賣者認為有利而賣,買者亦以為合算才買,結果雙方均增加便利獲得滿足。儲蓄或投資亦出於自利,但終於增加社會福利等等;這些都能證明:私利的追求亦能增加公益,此即史密斯有名的私利與公益調和論。

史密斯的私利公益調和論基於二大理由:一是形而上學,二是實證的科學理由。就形而上學層面,人類除自利心外,並有利他心,利他心產生公正和仁愛,仁愛促進他人的幸福,公正則阻止侵害他人的利益;社會生活,縱使無仁愛,亦能生存,但若無公正,社會則必趨崩潰;仁愛為社會的裝飾,公正為社會生活不可少的支柱;經濟生活固然需要鼓勵自利心,但個人自利心的發揮必須遵守公正律,也就是說不能剝奪他人追求自利的自由。再就實證科學層面言,自利心產生儉約、勤勉、遠慮等的品德,而這些品德能夠增加社會財富。就是基於這兩點,史密斯認為:私利與公益兩者,好像由「一隻看不見的手」所引導,走向和諧與一致。基於這種和諧信念,他因而主張:在不違犯公正律下,每個人都得自由運用自己的勞力和資本,以追求自己的利益,這種自由是任何人為的政策不能剝奪的個人之天賦人權。這項思想就是史密斯所謂的自然的自由制度(natural liberty)之主張。

史密斯的用語「一隻看不見的手」,並不那麼單純地只指價格系統而言,「它是社會現象的一個分析通則」。如上文所言,史密斯不只是偉大的經濟學家之一,也是十八世紀英國一位極重要的倫理學家和法理學家。他的經濟學,只是他的倫理哲學思想的一個引申。這個哲學思想的主要旨趣是,「把社會的起源史,追溯到若干最簡單而普遍的構成原理;把幾乎所有過去被認為是人為刻意制定的各種制度歸結成為,是因人們的行為依循了若干淺顯的原則,而必然且自然而然導致的結果;它並指出,最複雜且表面上看起來是人為造作的種種政策設計,其實也許不需要花費多少謀略巧思或政治智慧。」

以此話語,拿來和《原富》第一篇第二章〈論促成分工的原理〉開頭的幾句話對照,應該很容易看出兩者完全契合。在那裡,史密斯說,「產生上述許多利益的分工形態,原非任何人類智慧的結果,亦即,不是有哪一個人預見並且著意追求它所產生的富裕,而才從事分工的。雖然它的發展過程是非常緩慢漸進的,但它的發展卻是必然的;分工,是人類相互以物易物的行為性向發展的必然結果;人類雖然有這種性向,但沒有料到分工會有如此廣泛的功效」。相對於人為刻意造作的東西之具有「明顯的主觀意圖」,像分工這種「意想之外的」社會(或互動)行為秩序,可以說,是人類宛如被「一隻看不見的手」引導所促成的。史密斯創造著名的「看不見的手」一詞,確實是用來表達「勢所必至」和「非主觀意願所能左右」的情況發展。海耶克則將意想之外的行為秩序稱作「自發的秩序」,它是人們事實上(亦即,不是掛在嘴巴上)依循了某些抽象且普遍的行為原則,而無意間造成的結果,兩個人的說法幾乎完全一致。

因此,「看不見的手」實在是一個社會分析的原理,它的適用對象是自發的行為秩序。史密斯應用此一原理研究市場和分工現象,所獲致的偉大科學成就,就在於看出,在不斷延遠擴大的經濟活動秩序形成過程中,產品交換價格的重要意義。利用產品交換價格所提示的抽象訊息,人們最能夠突破個別知見範圍狹隘的限制,進而能夠為許多知見範圍外的人類提供有用的服務,滿足他們的生活需要,也同時利用他們的技能,增進自己的福祉。

我們必須注意的是,產品交換價格在此被稱為「抽象的訊息」,有兩個用意。第一,交換價格不是產品本身具有的物理性質,物性不同的產品也許有相同的交換價格;第二,在許許多多人之間流行的交換價格,是他們個別的需求能力的一項綜合指標;這個指標不變,並不表示他們個別的需求與能力也不變,亦即,知道這個指標,絕不表示知道其背後的具體需求與能力分布。和個人只限於對親眼看見或親耳聽到的需求與能力做出回應的原始部落謀生方式相比,依循大商業中心憑以致富的那些文明成規與常例,事實上,可以使每個人更有益於他人。當然,那些商業文明的成規與常例也大多是,「因人們的行為依循了若干淺顯的原則,而必然且自然而然導致的結果」,即使是「最複雜且表面上看起來是人為造作的種種政策設計,其實也許不需要花費多少謀略巧思或政治智慧」。政府管理或中央統一計畫,無法取代這些成規與常例,以及人們依循它們互動所產生的價格訊息,因為人們依循如此產生的價格訊息一再自我調適,而自發形成的整個經濟活動秩序,所涵蓋的變數之多,其間關係之複雜,絕對不是任何人類智慧和知識能力足以考察周全的。

在市場自發秩序裡,人們需要價格的指引,因為每個人所能掌握的具體供需資料是非常有限的。具體資料,不管是自然資源、人力資源、或個人偏好方面的資料,無法全盤掌握,不僅是在市場經濟秩序中謀生之眾人永遠無法擺脫的事實,同樣也是研究該種秩序的學者絕對無法超越的限制。[26]

史密斯的私利與公益調和之說,到十八世紀末期,似乎被推翻。這是由於工廠工業的出現,家庭手工業被打倒,成年男人的工資被拉低,以及隨著英國和外國穀類的輸入漸次代替國內穀類的生產,使得英國的農業勞動者遭受失業的痛苦,於是救貧負擔增加。當時所施行的救貧辦法,卻有促使貧民早婚以及增加貧民人口的反效果。面對此種現實,悲觀的見解自然抬頭而代替了樂觀主義,馬爾薩斯和李嘉圖是代表人物,他們雖還信奉史密斯所倡的自由主義,但已承認:實行自由競爭的地方,未必就產生私利公益調和,人類反而需要在侷促的自然界內爭奪自然的吝嗇的賜物。

馬爾薩斯最有名的主張就是「人口呈等比級數增加,糧食卻只呈等差級數增加,因而人類只能在生存線上掙扎」,雖有這種貧窮陷阱的悲觀論調,但馬爾薩斯卻反對當時流行的共產制度主張,而認為私有財產制度,雖未能消滅貧窮,但還可將它緩和。他又根據其著名的人口理論,反對當時的救貧制度,他說:「貧民因能獲得救濟,即使無經濟能力維持家眷,也想要結婚。而人口增加時,分配給各人的食物必為減少。故救貧制度最可能的結果,第一、是不增加食物而增加人口;也就是在相當程度內,創造貧民。第二、接受救濟的貧民,大概不能認為是社會中最有價值的份子,但他們所消費的食品,卻會減少社會中最勤勉最有價值的份子的分配量,結果亦會使更多的人喪失其經濟獨立」(張漢裕,1966,頁64)。但馬爾薩斯坦白承認:他對於貧窮的解除,除容許遷居的自由,獎勵農耕等以外,實不知有何辦法。其後他又再增補「道德的抑制」之主張。

除了人口論為人熟知外,馬爾薩斯也提出引發爭議的「一般過剩生產論」,他認為當社會生產非常增加而消費卻未隨之增加時,可能發生一般過剩生產及經濟恐慌。這種說法受到賽伊(J. B. Say)、李嘉圖和密爾的反對,他們主張:生產物只能以(別種)生產物來購買,一種生產本身就為他種生產創造需要或銷路。故如有銷路的停滯,這一定是因為一部份產業部門的生產過剩而發生,而對於這一部份的生產過剩則另有一部份產業部門的生產不足相對峙。換言之,只能發生各個產業部門中的部份性過剩生產,而絕不能發生包括所有生產部門的一般性過剩生產。再進一步說,無論何時,生產供應的總量必與消費需求的總量相等云云。這種說法也就是為人熟知的「供給創造其本身需求」之賽伊名言。

李嘉圖受史密斯的影響至鉅,其許多理論都以《原富》為思索的基礎。但也有許多重要的差異。他的論說只限於尋求經濟現象相互間的因果關係,沒有史密斯重視的「私利與公益調和」之樂觀論調。史密斯旨在探究財富的「本質」與其增減的原因,但李嘉圖所著重探求的是社會生產物如何分配給與地主、資本家及勞動者各階級,換言之,就是以分配所依據的各項法則為主要課題。著名的「地租論」就是此種課題的產物。史密斯和馬爾薩斯都認為「地租是天然的恩惠」。但李嘉圖卻認為地租的發生只有在人口增加,逼使人們不得不把地質低劣或位置不好的土地加以墾殖時方才開始。亦即,地租並不表示天然富饒,而是在人口和需要增加的壓迫下,不得不耕種貧瘠的土地這一事實的結果。

所以,李嘉圖所講的地租是「差別地租」,地租之差異,一是由土地品質的差異而發生的;二是由土地位置的遠近而發生的;三是因土地收穫遞減律的作用,即土地投入的報酬遞減而發生的。李嘉圖的地租理論認為:穀類之所以漲價,並不因為支付了地租;相反地,地租的支付卻因為穀類的漲價。所以,即使地主放棄全部地租,穀類的價格也不會低落,地租並非價格的構成因素。李嘉圖反對穀類關稅,主張穀類的自由進口;因為穀類將增加本國劣等土地的耕種,促使地租騰貴以及利潤低落。地租論之外,李嘉圖的「工資鐵律」和「比較利益原理」也頗著名,工資鐵律不被後人認同,但比較利益卻膾炙人口,且在經濟學裡已成顛撲不破的原理,這也是將史密斯的分工予以明確表現的原理。

古典經濟學派在李嘉圖時達到發展的頂峰,在英國與歐洲大陸很久佔著獨一無二的支配地位。但到1840年代受到歷史學派及社會主義學派強力挑戰,密爾乃對照這些反動而作修正。

密爾的經濟學承繼李嘉圖而其哲學基礎則是邊沁(Bentham)的功利主義。在繼承古典學派的學說給予最有系統最明顯的陳述這一點,可說是該學派的集大成,但同時在接納與其相對立的新思想及新事實這一點,則實為該學派的一大修正。不過,密爾雖然同情共產主義,但他卻肯定私有財產制度,而且基於自由主義的立場,他又反駁社會主義者對於競爭的攻擊。密爾認為無論是共產主義或私有財產制度,都應以競爭或自由放任為一般原則;除非為某種大福利之需要,任何與這原則的背離無疑是一種禍害。

自史密斯的《原富》問世,經濟學燦然大備以來,歷經馬爾薩斯、李嘉圖、賽伊、密爾等人的所謂古典學派,雖然個人之間的主張有些歧異在,但他們的思想主軸卻都以個人自由、自由市場為根本,咸認自由經濟才是促進人類福祉的較佳體制,終究還是以史密斯的觀點為中心,只是配合當時社會現狀作修正或加以擴充而已,對於政府的角色極少著墨,遑論觸及政府管制了!

七、結語

自1776年迄今,才不過二百二十多年,以一個人的生涯來說是很長,但以歷史的眼光來看卻是短暫的,但所謂的「經濟思潮」已有多次波濤起伏,即使如此,其主軸卻脫不開個人主義與集體主義、自由市場與政府干預,或者私有產權與共產體制之擺盪,這些紛紛擾擾無非都在「人類福祉的增進」這個目標上打轉。由於人總是「短視的」,而且個人追求「自利」更是不論古今中外稱為「人」的特性,除非絕大多數人具有基本倫理道德,否則福祉增進、永續發展只能是「口說」而已。從亞當.史密斯開始強調的市場競爭倫理,透過人際間分工合作的「自然長成秩序」,相對之下最能達成這項源遠流長的任務,其間雖受到社會主義、國家主義、共產主義、凱因斯學派等等表面或短期討好的主張之挑戰,但在奧國學派和芝加哥學派學者堅毅不拔的持續承繼下,顯現出「路遙知馬力」的堅韌,可以說永遠不會過時,尤其1997年亞洲金融風暴所顯現出來的不當管制之禍害,更凸顯出市場競爭、市場倫理的絕對真理,雖會遭逢短暫蒙塵,但卻永不消褪的特性。哲人有言:「知識有兩種,一為亙古不變的,一種則是與時俱變的。」由史密斯領頭的古典學派、海耶克為主的奧國學派到弗利曼帶頭的芝加哥學派,一脈相承的自由經濟哲理,就是經得起時代考驗、愈陳愈香的不變知識,也當然不會自歷史思潮中消失。

參考文獻

吳惠林(1998),〈諾貝爾經濟學獎的價值何在?〉,《經濟前瞻》,59期,中華經濟研究院。

吳惠林(2000),《經濟學的天空》修訂四版,翰蘆圖書公司。

吳惠林(1995),《自由經濟大師神髓錄》,遠流出版公司。

吳惠林、謝宗林(1997),《自由經濟的本質》,中華徵信所。

施建生(1996),《現代經濟思潮》,大中國圖書公司。

海耶克原著,李華夏、黃美齡譯(1999),《海耶克論海耶克:自傳式對話》,遠流出版公司。

夏道平(1989),《自由經濟的思路》,遠流出版公司。

張漢裕(1966),《西洋經濟思想史概要》,台大法學院經濟系經售。

Blaug, Mark(1987),”Classical Economics”, The New Palgrave A Dictionary of Economics,The Macmillan Press.

Friedman, Milton & Rose D.(1998),Two Lucky People–Memoirs,The University of Chicago Press,中文譯本《兩個幸運的人》,1999年4月由先覺出版社出版。

Kirzner, I.M.(1987),”Austrian School of Economics”, The New Palgrave A Dictionary of Economics,The Macmillan Press.

Machlup F.(1982),”Austrian Economics”, Encyclopedia of Economics,New York:McGraw-Hill.

Skousen, Mark 原著,沈中華、王儷容摘譯(1993),《大審判—經濟學的謊言和迷思》,商周文化。

Stigler, G.J原著,藍科正譯(1994),《史蒂格勒自傳—一位不受管制的經濟學家》,遠流出版公司。

(作者為中華經濟研究院特約研究員)

责任编辑:朱颖

[1] 這裡有必要強調,本文所指,也是一般所認為的芝加哥學派指的是「芝加哥經濟學派」,不是遠流出版公司於1993年8月1日出版的那本書名就叫做《芝加哥學派》(西方文化叢書28號)中所指的芝加哥學派。記得香港《信報財經新聞》「欣然忘食」專欄作者史威德曾於1991年11月2日在該欄寫過,其在倫敦看到此書(原名The Chicago School-A Liberal Critique of Capitalism)時以為是評介芝加哥經濟學派之作,即刻購下,回家一讀方知「中計」,原來此書是批評芝加哥社會學派,與經濟學完全無關。

[2] 即使自1969年諾貝爾經濟學獎設立以來,經過三十年還是每年都會有「經濟學是否科學?」的爭議,對此一爭議有興趣了解的讀者可參閱吳惠林(1998)。

[3] 關於黑克曼重視實證及其學術貢獻,可參見吳惠林(2000)。

[4] 弗利曼夫婦在1998年出版的自傳《兩個幸運的人》(Two Lucky People)第十四章中,一開始就再次強調芝加哥大學經濟學系自創系以來,一直就是主張自由市場經濟的重鎮,因為系裡一直有些知名學者持有自由經濟思想,且能有效地表達、發揚這些觀點。但他又強調,他們一向是少數派,因為芝大經濟學系的特色是教授群政策觀點百花齊放,並非定於一尊。

[5] 在1998年出版的自傳第十五章<教學授課>開頭第一段,弗利曼就明言,在他1953年成立「貨幣與銀行研討會」之後,才促成了所謂「芝加哥學派貨幣經濟學」的誕生。

[6] 弗利曼在自傳裡,回憶其會見多國領袖,談及各國經濟問題解決之道時,半開玩笑地慶幸其「固定法則」的主張沒被採納,否則他的發言機會就會大為減少。

[7] 這些知名人物彼此之間的恩恩怨怨,在弗利曼夫婦的自傳裡也多有著墨,有興趣者可一窺究竟。

[8] 想進一步了解實情的讀者,可參閱弗利曼夫婦的自傳。

[9] 關於Walgreen講座教授職銜有個有趣的來源,1936年時,老Walgreen先生為其在芝大的姪女辦休學,並控告學校教自由戀愛和共產主義之類的顛覆理論,該事件被《芝加哥論壇報》炒熱而迫使伊利諾州的議會組成調查委員會調查,芝大後來洗清冤名,Walgreen先生相信芝大無辜,乃贈送五十萬美元給芝大美國中心設立特別講座,二十年後才由史蒂格勒第一位獲得。

[10] 史蒂格勒在1946年本應芝加哥大學之邀受聘教授,卻臨時有變被芝大排拒,換成弗利曼前往,史蒂格勒乃轉往布朗(Brown)大學,一年之後再赴哥倫比亞(Columbia)大學待了十年,其間芝大曾數次下聘都被他所拒,這段歷史見諸史蒂格勒自傳和弗利曼夫婦自傳(第9章)。

[11] 這段文字引自張五常<我所知道的高斯>,《憑闌集》(香港壹出版公司),頁108-111。這裡的高斯是香港走人士對寇斯(下文再介紹這位人物)的中譯名。達瑞克特是弗利曼夫人羅絲(Rose)的二哥,他的重要性由弗利曼夫婦的自傳首頁所寫的「此書獻給達瑞克特」也可得到印證。

[12] 這一段有關弗利曼在智利經改事件所衍生的風波,弗利曼夫婦自傳有專章記述。

[13] 可參見寇斯<闡釋社會成本問題>,《經濟前瞻》,34,頁107-121;有關寇斯的生平和其為寇斯定理而獨戰頂尖二十位經濟學家得勝的記述,可參見《史蒂格勒自傳》第五章,亦可見吳惠林(1995,第19章),後者對於寇斯獲諾貝爾獎的感想或許也可供讀者想一想。

[14] 關於貝克的成就請見吳惠林<擴展經濟學應用領域的奇才—貝克教授>,《經濟學的天空》,頁151~157,亦可參見吳惠林(1995,第22章)。

[15] 有關盧卡斯的介紹請參見吳惠林〈理性預期旋風來也—盧卡斯教授其人其事〉,《經濟學的天空》,頁170~176。關於淡水、鹹水、折衷(騎牆)經濟學派的分析也請見吳惠林(2000,頁120~123)。

[16] 參閱張五常<我所知道的高斯>,前引文。對於芝加哥大學經濟學系為何得以蘊育出如此之多的胸襟廣闊人物,世人也許對該系存有某種憧憬,的確,在古色古香的古老不起眼建築裡,為何會有不可思議的涵養力,是讓人好奇的,有興趣探知的讀者請參見吳惠林(2000,頁124~127)之解析。

[17] 在弗利曼夫婦的自傳裡,也對海耶克的獲得諾貝爾獎有些許描述,弗利曼似乎認為諾貝爾獎委員會在1974年本來主要是頒給麥達爾(G.Myrdal)這位具左傾思想的瑞典學者,為了平衡起見,乃挑出右傾的海耶克一起給獎。儘管如此,弗利曼還是認為該獎對海耶克是及時雨,讓他重新振作並得到世人廣泛知曉。而且,麥達爾和海耶克雖一左一右,但對當前主流經濟學的失去「人味」,同樣不滿並嚴予譴責,兩人算是大異中有小同,但此小同卻是寓意深遠,對經濟學的發展是當頭棒。

[18] 由米塞斯的經典鉅著(無論是篇幅的量或內容的質都值得這樣稱呼)《人的行為》(Human Action),直接了當就以「人的行為」當書名就可知其一斑了。而海耶克更對經濟學利用自然科學的分析方法嚴予批判。

[19] 1989年6月香港的《信報財經月刊》上,林行止先生寫了一篇名為<中國駐美大使索取米塞斯的《人的行為》共產主義的「照妖鏡」>短文。

[20] 有關該學會的詳情可見吳惠林<一個崇尚自由經濟的學會>,《經濟學的天空》,頁136~141;夏道平(1989,頁248-265)。

[21] 請參見夏道平<海耶克未實現的一個最後願望>一文,載於《經濟前瞻》第27號,1992年7月10日。

[22] 關於海耶克的生平請見吳惠林(1995,第三章前半部);而其貨幣學理則可見吳惠林、謝宗林(1997,第三篇)。

[23] 關於布坎南的詳細介紹,可見吳惠林(1996,第17章)。

[24] 見夏道平(1989,頁279-280)。雖然有人將複數國家解讀為包括眾多殖民地的大英帝國,即使如此,當時的那個大英帝國號稱日不落國,也涵括地球的大部份,何況史密斯本意不是如此,由其反對重商主義即知他反對保護主義了。

[25] 見吳惠林、謝宗林(1997,第一篇頁36)。

[26] 以上四個段落摘自吳惠林、謝宗林(1997,第一篇頁36-39)。這裡有必要一提的是,迄今仍然是經濟學主流的新古典經濟學,其和史密斯以及海耶克經濟思維的分水嶺就在於,新古典經濟學逾越了人智的分際,僭擬了超人的能力,乃至把假設的知識當作真知。所謂的「資源配置問題」就是一個顯著的例證。「在給定生產力和資源稀缺性條件下,研究各種產品的相對(交換)比例如何在市場上決定」如此這般的研究取向,把原本是因果關係的經濟理論問題扭曲成數理邏輯問題,而對於此一微妙的扭曲,不夠敏感的大多數所謂實證經濟學者,就陷入了一個更大的思想矛盾而不自知。這個矛盾就是,經濟學者一方面似乎相信「經濟體系沒有政府管理或中央統一計畫,也可以有秩序地運行;價格系統(這隻「看不見的手」)能協調經濟活動,而且還能產生對整個經濟有利的結果」,亦即,似乎相信「看不見的手」。但另一方面,他的所作所為卻又清楚地透露,自己企圖算出協調經濟活動的市場價格,好取代那隻「看不見的手」;亦即,他們只在嘴巴上相信「看不見的手」。