在紙張出現之前,書的形式與材質因時因地而異,與其承載的內容共同展現出古文化的獨特魅力。

在沒有文字的上古時代,生活在亞洲、非洲和南美的先民不約而同的發展出結繩記事的記錄方法,至今有些秘魯的牧羊人還使用結繩來計算牲口的數量。發明文字之後,繩結的作用由記事轉為裝飾與祈福,例如古埃及人用來作為寶石的裝飾,中國人則以此為玉佩增添風采,並發展出豐富的中國結藝術;水手們會用領巾在咽喉處打一個象徵好運的結,這就是現代男士穿西裝時打領帶的由來。

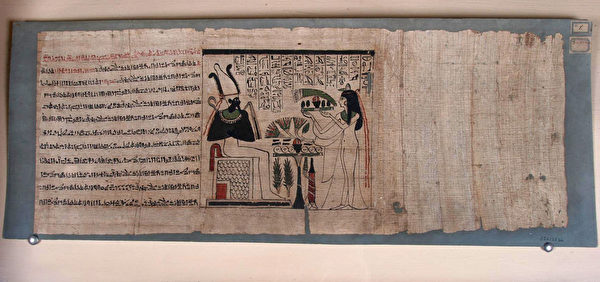

文字出現後,各地在文字載體的選擇上,出現了不同的變化。兩河流域的蘇美人用削尖的蘆葦桿或木棒在軟泥板上刻寫,泥板經過日曬或火烤後變得堅硬,使刻上去的楔形文字不易磨損而得以長久保存。古埃及人採集尼羅河岸的莎草,將莖切成薄片後交叉排列,壓磨曬乾成為輕便的莎草紙(Papyrus),書寫以蘆葦為筆、用煤灰和橡膠和水做成墨汁。

居住在佩伽蒙(Pergamum)的先民選擇在處理過的羊皮上記事,由於方便取得和書寫,以及更易保存的特性,羊皮紙逐漸取代了莎草紙,成為歐洲、西亞文明普遍使用的材料,直到紙張問世後才功成身退。有些羊皮紙的兩端會被縛上木軸,如此羊皮紙就可捲起存放,這種形式被稱為卷軸(Scroll),其中最具傳奇性的莫過於在死海附近的洞穴裡發現的死海古卷(Dead Sea Scrolls)。自從1947年一位牧童在偶然中打破洞穴裡的瓦罐,發現藏於其中的書卷後,才使這些據考證撰寫於西元前三世紀到西元一世紀之間的經卷重現人間。之後考古學家陸續在十幾處洞穴中發現約四萬個書卷或殘片,直到2021年仍有古卷殘片出土。

希臘人用尖筆在蠟板上刻字,然後用繩子將蠟板鏈接在一起,成為書籍的雛形。後來羊皮紙也如法炮製,先裁成相同尺寸,書寫後裝訂成冊。西羅馬帝國滅亡後,大量的卷軸與板冊在戰亂中付之一炬,惟有宗教經典與重要典籍被收藏在歐洲的修道院和東羅馬帝國的圖書館內,為日後基督教的傳播與千年後的文藝復興保存了不熄的火種。

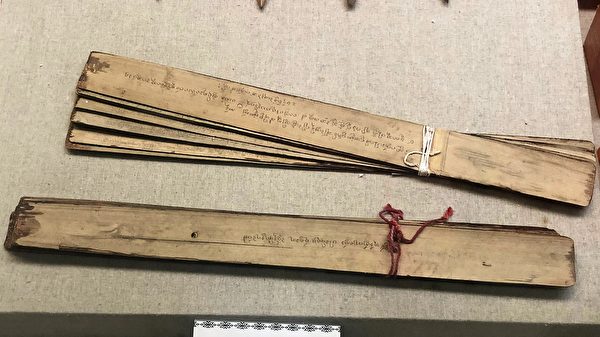

貝葉棕在佛經中稱為貝多羅樹或多羅樹,是印度、東南亞等地常見的棕樹。古印度人將其樹葉裁切成同等大小,經過煮沸、曬乾與拋光,在上面刻字後塗上顏料使字跡明顯,輕便且易於取得的特性使貝葉在熱帶亞洲成為傳遞和保存信息的載體。由於最初的佛經多記載於貝葉上,故也將佛經稱為「貝葉經」。

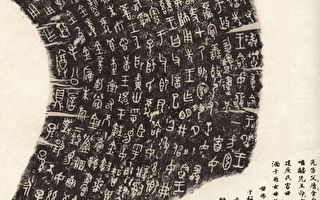

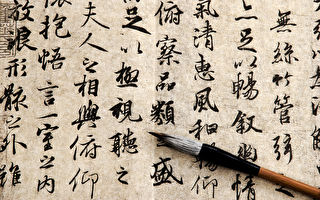

四大古文明之一的中國,在其連續無間斷的歷史中發展出豐富多彩的記錄方式。甲骨文被認為是中國和東亞地區中,已知的最早自成體系的文字,這些象形文字契刻在龜甲和獸骨上,是敬畏天地神鬼的商朝人用來與神靈溝通的媒介。建立禮樂制度的周朝,將國家與氏族大事銘記於作為禮器的「鼎」和作為樂器的「鐘」之上,鐘鼎則以當時最先進的青銅工藝鑄造而成。鐘鼎與其承載的銘文雖然在歷史的長河中褪去了原本的意涵,卻依然作為國之重器而為後世代代相傳,例如歷朝視為國寶加以珍藏的「毛公鼎」。

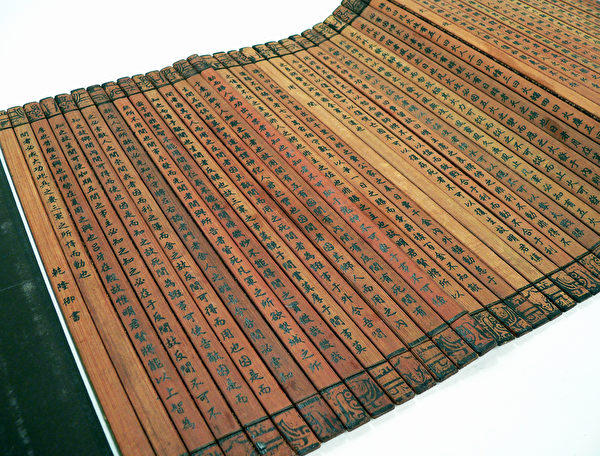

相較於龜甲、青銅器之珍稀,易於大量製造的竹簡和木牘可能是在西元四世紀紙張發明之前,跨越時代最長的書寫材料。簡牘是將竹片、木片經過磨平、蒸煮或火烤等過程後,以麻繩或皮繩連結而成。甲骨文中有一個 (冊)字,形象的說明了簡牘久遠的存在;《尚書》中也有「惟殷先人,有冊有典」之說,足見商代已有簡牘,唯竹木易朽,現今考古發掘出的竹簡,最早只到戰國時期。

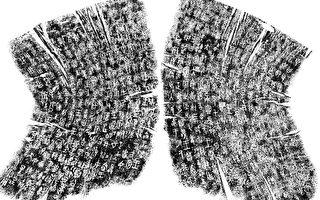

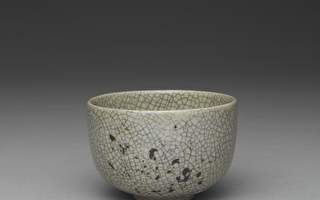

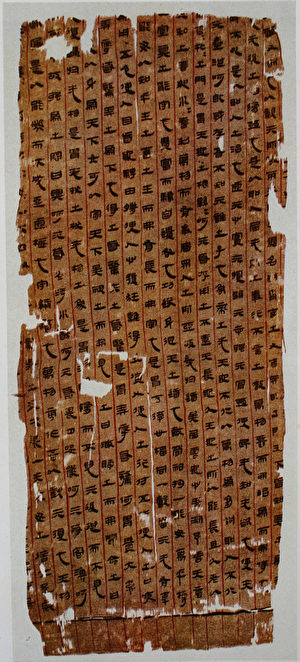

帛書是以白色絲帛作為記事的載體,其平整大面的特性更易於書寫和繪畫。有些帛書會在書寫前先畫出黑色或紅色的直行線,後人認為此舉在模仿簡牘的形式,據此推測以縑帛為書的年代或許晚於簡牘。帛書比簡書更不易保存,至今出土最古老的帛書來自戰國時期的墓葬,而漢墓馬王堆中的帛書分屬42份文獻,是迄今為止出土數量最多的帛書,包括秦末漢初流傳的醫術養生、經脈五行、星相占卜等論述,以及《周易》、《老子》、《黃帝四經》等道家著作,其中有些內容與現行的版本略有出入,引發各界的研究和討論。

轉載自《新紀元》

責任編輯:王堇#