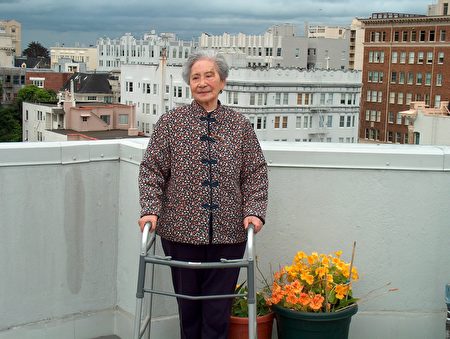

【大紀元2022年07月22日訊】母親人生列車的最後一站,是美國加州舊金山,她老人家晚年長住在松街上的一棟老人公寓裡,雖然我老哥與家人們也住在舊金山,會經常去看望她,但是自幼就有非常獨立性格的母親,一直堅持獨居,生活儘量自理。我遠住德州,每年只能去探望她老人家一、兩次而已。

舊金山灣區除了房價高得超級離譜,令人望而卻步之外,其餘的生活環境都是上乘的,住在公車路線遍布的市區裡,即使沒有自用車也不至於「寸步難行」,再加上幾乎四季皆如春,難怪母親會選擇在舊金山終老。

在德州已住了近半世紀,我想要不被人貼上「德佬」的標誌也難,我的兒孫們皆在德州「問世」,全是「土德佬」,就是那些自以為傲的 Native Texans。人都是有惰性的,你一旦習慣了德州的風土人情與類沙漠氣候,就會「落地生根」,懶得搬離德州的。我不想在這兒把加州與德州並列相比,它們各有其優劣,比到最後,我一定會落得兩邊不討好,幹嘛要自找苦吃。不過德州近五年來,居民大量增加(由外州遷入)也是不容辯駁的事實。

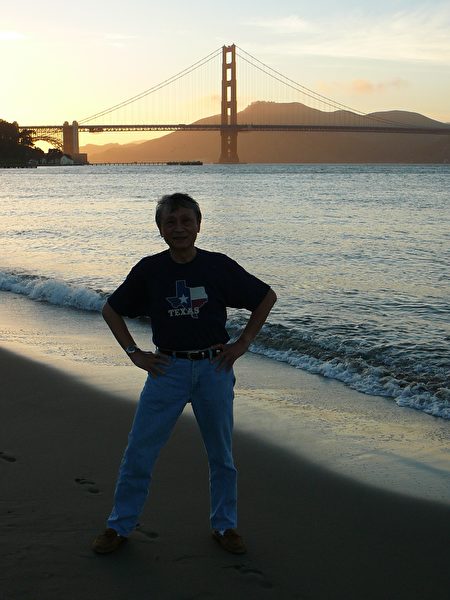

依我之淺見,舊金山確實有一項是可以引以為傲的,那就是它的「風景」,尤其是金門橋的夕陽美景。

母親住的松街老人公寓有十二層樓,頂樓上建有一個約兩千多平方英呎的花園,在那兒雖然看不見舊金山的金門橋(因為隔了一個山丘),但觀賞夕陽美景,尤其是那滿天的彤霞,倒也十分合適,所以只要是天氣許可,母親在晚飯後,多半會柱著杖去頂樓花園散步,也就是沿著花壇轉圈圈,走累了,就在花壇邊坐著歇歇。

其實黃昏時上頂樓花園觀賞夕陽,不是母親的首選,她老人家八十歲之前,喜歡去位於公寓北方,相距兩個街口的拉斐葉公園裏散步賞景,但那超過二十度的斜坡,是常讓她力不從心的。有一回,我「援例」攙扶柱著杖的母親去拉斐葉公園散步,她連一個街口都走不完,喪氣灰心之際,我徵得母親同意,開車載她去北邊二十幾個街口外的臨灣公園(Marina Park)看夕陽,那兒有雄偉的金門橋與太平洋的萬頃波濤作背景。

就這樣,傍晚之際去臨灣公園看落日餘輝,就成為日後我們母子倆在舊金山聚首時之慣例(routine)了。我哥嫂倆那時為生活而艱辛奮鬥,黃昏之際正是他倆的工作忙亂時刻,所以母親若是想去臨灣公園賞夕陽,就只有等著我去灣區的時候啦。

有一回的日落時分,母子倆開車到了臨灣公園,正坐在一條長鐵椅上賞景,只見附近來了一個流浪漢,在公園的每一個垃圾桶裡翻尋可食之物,好像在一個紙袋裡找到了幾根炸薯條,迅速地往嘴裡塞,母子倆都看得好難過。

或許因為我母親是在艱辛的環境下成長的(沒有爹娘的呵護,形同孤女),所以她的「慈愛」是普及性的,那天開車離開公園後,我們依慣例,進了一家在Lombard 街上的炸雞速食店,母親要我加買了一份快餐,開車回到公園,交到那落魄的流浪漢手中。

母親是2012年3月8日傍晚,在離松街老人公寓約五個街口的療養院去世的,我當場雖然難過掉淚,但是克制住自己沒哭出聲,因為不想讓她老人家聽到,會走得有牽掛,所以只是握住她的手,直到它沒了溫度。

目送靈車離去後,我悲傷地獨自走回公寓,上樓推開房門,只見父親的大幅遺像依然高掛在牆(已十七年之久),我不禁輕聲地在爸遺像前問,爸,您該已看到媽了吧?然後‧‧‧然後我的情緒就完完全全地失控了。

為母親守靈那七天中的某一個下午,我忽然想起母親是在她喜愛的黃昏時刻離世的,眼看黃昏將至,我突發奇想,覺得母親一定會像往日那樣,坐在臨灣公園等那日落時分,我要去那兒與她會合。

那天我沒有租代步的車(因舊金山市區停車位通常一位難求),也搞不清該坐那路公車,所以就徒步走向臨灣公園,距離大概有二十幾個街口,除了最前面兩個街口之外,其餘都是下坡路,所以沿途雖然有紅綠燈,也只走了約幾十分鐘就到了。

但是媽不在那兒,只剩我一個人獨自坐在鐵椅上,感嘆那灣景依舊,人事全非。

不久,一艘滿載的大型遊艇,在眼前破浪往金門橋方向駛去,那八成是在漁人碼頭登船,要去賞黃昏美景的遊客,想到母親生前,曾多次提到想與我同乘那遊艇出海賞景,都因我每次到舊金山皆是來去匆匆,沒能償她所願,這會兒睹景生情,想到自己居然如此不孝,這麼簡單的意願我都沒幫她辦到,不禁又潸然淚下。

彩霞滿天之際,見天空劃過一道「進行式」的噴射機尾凝結雲,我開始胡思亂想起來,媽是否思鄉情切,飄然搭上那西飛的「便機」,回她湖南長沙的老家去啦?這該是母親人生中的最後一程了。

回松街老人公寓,得要走二十幾個街口的上坡路,加上心中悽然,這段路走得好辛苦啊。

【謝行昌,2022年7月完稿於美國德州】