在唐中宗、睿宗之時,武則天奪嫡之謀得逞,肆行不義之威,大唐的國祚差點脈斷武則天之手。然而就在睿宗被誣告「謀反」、命在危急存亡之秋,有一位忠臣義士捨命護主,忠義的魄力震懾奸逆,改變了逆亂之勢。

武則天為了帝位大開殺戒,李唐宗室和忠於李唐的朝臣幾乎被她殺盡。公元690年武則天稱帝,唐睿宗李旦被降為皇嗣,賜姓武氏,遷居東宮。長壽二年(公元693年),武則天的寵婢韋團兒因引誘李旦被拒,遂懷恨報復,誣告皇嗣妃劉氏、德妃竇氏用巫蠱之術詛咒武則天。武則天就在宮中將李旦的兩個妃子祕密處死。(延伸閱讀:武則天為自己立無字碑 史學家到底是怎樣看待她的呢?)

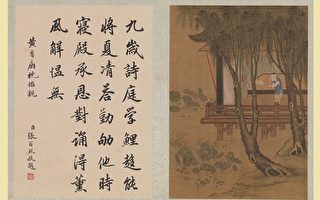

在那之後,尚方監裴匪躬、內常侍范雲仙因私下謁見李旦,未經武則天同意,被處腰斬。接著,武則天剝奪了李旦接見公卿百官的權力。李旦形同囚徒,身邊只剩下幾個樂舞藝人,其中之一的是太常寺樂工安金藏。

後來,有人誣告李旦謀反,武則天命酷吏來俊臣審理此案。來俊臣這個大酷吏,心狠手辣,冤殺無數。他對李旦身邊的人酷刑審訊,眾人熬不住嚴刑逼供,違心自誣,紛紛承認有罪。當時,就太常寺樂工安金藏非常堅決不作違心之語。他義正詞嚴地對來俊臣說:「您不信我的話,請讓我剖心來證明皇嗣(李旦)不謀反!」

安金藏隨即拔出佩刀,一刀從胸部剖下,霎時五臟內腑都流出來了,血流滿地而氣絕撲倒。來俊臣被震住了,立即上奏。武則天下令用轎子把安金藏抬入宮中,遣派御醫救治。御醫將安金藏的內臟整理好裝回去,用桑皮線縫合剖胸傷口,敷上了藥。一夜過後,安金藏甦醒過來了。武則天親自來看了他,即令來俊臣停止推審,睿宗李旦因此免難。朝中士大夫對安金藏都讚歎不已,紛紛自愧不如!(延伸閱讀:【天道有知】他的孝義感動萬物 忠烈觸動武則天平息冤案)

後來睿宗復位(公元710年),他感激安金藏捨身相救之恩,將他擢升為右武衛中郎將。二年後,玄宗李隆基登基,追思金藏忠節,下令褒美,擢拜他為右驍衛將軍,並令史官把他盡忠護主的情事寫入史書。開元二十年(公元732年),玄宗又特詔封他為代國公,在東岳等碑石上鐫勒安金藏的名字。安金藏壽終正寢時,追贈為兵部尚書。

安金藏不僅是一位忠義偉丈夫,同時也是一位孝子,孝感天地。他的母親在神龍初年去世,他葬母於都南闕口的北原。他在墓側造草廬,親自造石墳、石塔,晝夜不息。那片草原上本來無水可用,就在那期間忽然湧出泉來,那裡的李樹在盛冬開花,引來犬與鹿於此嬉戲遊玩。

《舊唐書》《資治通鑑》等史書都記載了安金藏捨身救主的義舉,他目中無死生、只有忠義的魄力之舉令當時和後代之人動容,心肝震動!連不義之人也被他感動!

在中華歷史上,像安金藏這樣的義士其實非常多。如,春秋時期為保護「趙氏孤兒」[1]而青史留名的程嬰、公孫杵臼等人。再如,東漢末年,在恐怖的「黨錮之禍」中,許多官員無視安危,以解救品德高尚而有學問的士君子為榮(如保護范滂[2]的督郵吳導、縣令郭揖);許多百姓甘願破家而收容士君子,如為了收留逃亡的張儉[3]而被殺的有幾十人。神州大地上一代又一代學問好、品德又高尚的士君子,接力演義了五千年不敗的道德文化,煥發萬丈光芒!

——註釋

[1]趙氏孤兒:春秋時,晉國的大將軍屠岸賈陷害忠臣趙盾一族,晉國國君下令抄斬趙氏滿門。趙盾之子趙朔的夫人莊姬公主是國君的胞妹,此時懷有身孕。幾個月後,莊姬生下一個男嬰,取名趙武。屠岸賈下令封鎖內宮欲殺趙武以除根。莊姬宣召趙家的摯友程嬰,程嬰把趙武放進藥箱帶出宮外。屠岸賈宣布將把全國半歲以內的嬰兒全部殺光。為了保全趙武和晉國所有無辜的嬰兒,程嬰被迫獻出自己親生兒子代替趙氏孤兒,公孫杵臼頂替救孤藏孤的罪名,由程嬰去向屠岸賈告發。此後,程嬰承擔著賣友求榮的罪名和喪子之痛,培育出文武全才的趙武,待他成年後告知真相。

[2] 范滂(公元137年—169年),字孟博,東漢末年高士,以抑制豪強,反對靈帝身旁弄權禍國的宦官「十常侍」知名於時,在黨錮之禍中罹難。《資治通鑑·卷五十六》記載:汝南督郵吳導受詔捕范滂,至征羌,抱詔書閉傳舍,伏床而泣,一縣不知所為。滂聞之曰:「必為我也。」即自詣獄。縣令郭揖大驚,出,解印綬,引與俱亡,曰:「天下大矣,子何為在此。」滂曰:「滂死則禍塞,何敢以罪累君。又令老母流離乎。」

[3]張儉(公元115年—198年),字元節,東漢末年高士,受到當時人敬重,因黨錮之禍,被迫逃亡。當時有許多門閥名士收留他,無畏於獲罪被殺,包含孔融之兄長孔褒。

責任編輯:王愉悅@#◇