當我們很在意別人感受、但卻不習慣尊重自己感受時,面對別人的感受,我們內心很可能是有情緒的:「他怎麼會因此覺得不舒服?怎麼會這樣就生氣?」

當我們不習慣在意自己感受,而習慣在意別人感受時,這就會出現一個困難:我們會太習慣替別人的情緒與感受負責,太希望別人「情緒可以好一點」。

當別人感受不好時,會影響、感染我們,我們會下意識地覺得:「他的情緒,好像是因為我?」或是「我應該趕快讓他好起來……」

當我們有這種想法時,如果沒有立刻採取策略來面對這個他人的情緒,我們可能就會感覺到自己不好、自己很糟糕。這種反射性的想法,在我們面對他人情緒時,就會立刻跑出來,是我們的「習慣」。

因此,當身邊的人出現情緒時,我們可能會戰戰兢兢;然後,我們可能會採取一些策略:討好、逃避、說服、甚至憤怒。

這四個策略,多出現在下意識認為「別人的情緒是因為我、我有承擔別人情緒的責任」的人身上,非常重要,因此,讓我們來分別討論這四個「情緒因應策略」:

-

討好

當你面對他人情緒時,不管原因是不是因為你,就算理性、客觀上,你知道他的情緒可能跟你無關,但你仍會下意識地覺得緊張、害怕。或許,過往的經驗,你總是用討好、幫對方忙的方式,去安撫他人的情緒;因此長期下來,在面對他人的情緒時,你很可能也會用一樣的策略,去討好、安撫別人,希望別人感受好一點。

使用這種情緒因應策略的人,其實是特別容易陷入情緒勒索的循環當中。當他人只要使用較為明顯的負面情緒,可能就會造成你很大的焦慮,你可能就會願意為了安撫他的情緒、讓他情緒變好而做任何事;因此,當情緒勒索者,發現只要他對你出現很大的情緒,你就會願意滿足他的需求時,他就會繼續用他的負面情緒勒索你,而你也會習慣性的使用「討好」的策略,來安撫自己的焦慮。

-

逃避

或者,也有一種可能:因為面對他人的負面情緒,對於我們而言,總是會讓我感覺到「自己很糟糕」,好像是自己讓對方生氣的,這感覺實在是太差了!因此我們可能會試著使用一些「逃避」策略,讓我們有機會不需要直接面對他人的負面情緒。這些逃避策略包含:情緒隔離、離開現場、搞笑、顧左右而言他等。

有時候這種逃避策略,是讓我們爭取多一點時間,思考他人情緒對我們的影響,以及自己應該能夠如何因應。但如果這個逃避策略,已經成為自己面對他人情緒的習慣模式,很可能會讓自我與他人間出現隔閡,甚至很難有深入的人際或親密關係。

為什麼呢?因為,當我們太過害怕他人的情緒,我們無法分辨:他人怎樣的負面情緒是會傷害我的;而怎麼樣的他人負面情緒,其實是讓我知道他的感覺、而有助於溝通的。我們將會一視同仁地脫離、跑開,只求能夠不需面對他人的負面情緒,因為習慣承擔他人情緒的自己,會在其中感受到「自己很糟糕」的感覺。

那是我們都不想要經歷的感受。

因此,時常使用「逃避」策略的人,雖然會讓身邊親近的人,覺得他是「不在意」別人的感受;但很多時候,反而是因為他們「太在意」別人的情緒,甚至習慣性地覺得別人的情緒可能是自己造成的、應該是自己的責任(通常,這可能是童年或過往經驗有關),但實際上,他們並不想要負這個責任,因為他們覺得自己應該沒有能力讓別人情緒好一點時,他們可能就會長期採取「逃避」策略,來因應他人的情緒。

-

說服

有時候,當我們的看法或做法與他人不同時,對方可能會因為價值觀的不同而有一些反應與情緒,通常這些情緒多半是負面的。如果我們太習慣替別人的感受負責任,我們很難尊重別人與我看法不同時,可能會出現一些屬於他的負面情緒。

因為,他的負面情緒讓我壓力太大了,甚至會讓我覺得不被認同;因此,我會想要扭轉、想要解釋、說服他接受我的價值觀……而當對方無法接受我的說明與價值觀時,我就會覺得非常挫折、沮喪。

這種狀況其實時常出現在親密關係與家庭關係中。我舉個例子:

成年的孩子回到家,因為工作上的挫折、被老闆罵,因此心情不好,臉色很難看。父母看到孩子臉色這麼難看,知道原因後,忍不住對孩子說:「被老闆罵是常有的事,想開一點就沒事啦!」

沒想到說完了之後,孩子根本沒有被安慰,還是心情很不好,對父母說:「你們不要管我啦!」

結果父母就說:「對父母講話態度應該這樣嗎?而且你這麼一點小事就擺臭臉,真的是抗壓性很差!」

原本父母是想安慰孩子的,但卻變成罵了孩子一頓,讓孩子心情更差,發生了什麼事?這就是標準「父母幫孩子承擔了情緒責任」的例子。

看到孩子心情不好,父母下意識覺得「讓孩子心情變好,是我的責任」,因而很難忍受面對孩子心情不好的內心焦慮;所以,父母用自己習慣的方式去做:用「說服」去讓孩子接受父母的價值觀,放棄自己的感受,然後孩子的情緒就會好起來。

很明顯地,父母的「說服」無效,處在沮喪情緒的孩子,只想要一個人靜一靜,而發現「說服」策略沒有用的父母,就變得沮喪、挫折,「覺得自己沒有成功讓對方情緒變好」,因此感受到自己的無能。

然後,為了保護自己、不讓自己感覺這麼糟,父母變成對孩子生氣:因為當我對你生氣,代表是讓我有這種挫折感的「你」不好,而不是我不好。

「憤怒」就成為與親密他人情緒界限模糊時,很常被使用的因應策略。

下一段,我會更詳細的說明:關於「憤怒」這種情緒因應策略。(待續)

(網站專文)

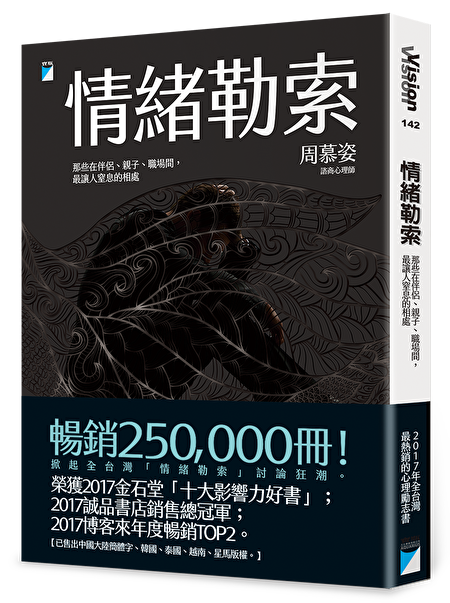

(本文摘編自《情緒勒索:那些在伴侶、親子、職場間,最讓人窒息的相處》,寶瓶文化提供)

責任編輯:曾臻