【大紀元2024年06月25日訊】(大紀元記者廖儷芬台灣台東報導)在台東延平鄉,有一個特別的地方——烏尼囊多元文化工作坊。由胡明智(Havutaz)、王美華(Niung)以及他們的兒子王朱孝賢(Nunan)一家人共同成立,主要是推廣布農族的文化和遊程,讓更多人認識這片土地及其傳統文化。

推出布農傳統美食:從地瓜到煙燻雞腿排

王朱孝賢表示:「我們最早成立工作坊的時候,就是想做一些布農族的特色美食。後來,我們把這些特色美食編排成獵人餐桌一日遊的行程。」

推出的特色美食包括地瓜、南瓜、芋頭拼盤、小米鹹魚,還有煙燻雞腿排、樹豆排骨湯之類。王美華(Niung):「我們會用布農族早期的方式來製作這些食物,比如煙燻或者讓客人自己烤肉。每道菜上桌時,我們都會講一個關於這道菜的故事,讓客人能夠更深入地了解布農族的文化。」

啦噹噹:ina長輩的愛心食譜

王美華回憶:「其中有一道菜叫拉當當。小時候我很早就斷奶了,但老人家還是希望能繼續給我一些營養,所以媽媽就用玉米做了一種叫啦噹噹的東西,來代替奶粉。」

這道菜的食材是他們自己種的玉米,製作過程很費工。王美華:「玉米要先曬乾,然後泡水,再用臼去搗,把玉米皮去掉,只留裡面的玉米肉,再把它搗成粉。這樣做出來的純玉米粉,他們會搭配一點水果或蜂蜜給客人享用。」

煙燻雞腿排:傳統技藝的現代演繹

王朱孝賢:「另一道特色菜是煙燻雞腿排。我們用煙燻的方式來製作這道菜。早期布農族人會用煙燻來保存食物,這樣食物可以保存得更久。我們在雞腿上煙燻,就像小時候爸爸媽媽會把最好的雞腿或食物給大哥或大姐吃,如果弟弟妹妹不乖,爸爸媽媽會教訓大哥大姐,因為他們沒有把弟弟妹妹教好做好該有的榜樣。所以大哥大姐從小就背負著爸爸媽媽的腳色長大,所以很受弟弟妹妹尊重!

煙燻時,他們會用掉下來的不含精油的木頭,比如相思木,這樣肉會有特殊的味道。有時候還會加甘蔗一起燻,讓肉的顏色漂亮,還有甘蔗的香氣,或者用月桃葉去燻也可以。他們的擺盤也有請老師教過,像花東縱谷風景區管理處輔導聘請老師來指導,教他們怎麼擺盤會比較漂亮。

遇困境但堅持下來了

王朱孝賢回憶:「有一次尼伯特颱風來,把我們的房子吹得亂七八糟,連浴室都沒有了。我們在有著40年歷史的廁所克難地等新的廁所和浴室蓋好,就這樣在外面洗了兩個月的冷水澡。」

從2013年到現在,烏尼囊工作坊遇到了尼伯特颱風和海葵颱風。王朱孝賢:「海葵颱風時,工作坊這邊還好,但山上的餐廳很嚴重。我們一路走來碰到滿多問題,但還是想辦法撐下來。這是爸爸媽媽的理想,所以想說好不容易做到這個樣子了,就想再撐看看,說不定哪一天會做得更好。」

獵人餐桌:獵人文化的體驗

我們希望打造一個讓遊客能真正認識部落並留下記憶的遊程。因為很多遊客到了原住民部落,回去後就忘記了。他們希望來的客人回去後,能記得他們去了布農族的部落,知道這個布農族的部落在哪裡,並且記得這裡的文化。

在遊程設計中,共六小時的活動,包括在地料理、和獵人體驗。客人一到,他們會帶遊客到海拔九百三十公尺的山上,讓他們走一下森林廊道,體驗獵人的文化。他們會在廊道裡設置陷阱,做一些植物的介紹,還有射箭和擲矛的體驗。

在傳統狩獵中,王朱孝賢:「因為獵大型獵物不可能一箭射死。我們會在箭上塗一點麻藥,讓獵物行動變慢,然後用擲矛的方式去攻擊它,或是到它停留的地方用矛刺它。」客人可以在這裡進行這些小體驗和導覽,結束後他們會提供獵人餐桌的餐點。

胡明智(Havutaz)說:「布農文化不會趕盡殺絕,獵人會遵守規則,比如家裡有人懷孕時不獵捕,看到還未成長的小動物不能打,而且打獵只打夠用夠吃就好,避免浪費。現在大部分都是在射耳祭前開放兩個禮拜可以打獵,其他時間不打獵。雖然其他時間也可以打,但打獵的人因生活方式及環境影響現在就越來越少了。不過遊客的體驗是打假的,只是一個獵人體驗而已。」

布農族的禁忌與文化

王朱孝賢:「我們布農族有很多禁忌,比如有時候我們出門時,突然莫名其妙地打噴嚏或放屁,這可能是祖靈在告訴我們要暫停現在要做的事情,因為這可能表示我們現在去做這件事情會有危險或不順。所以,只要我們突然打噴嚏或放屁,就會告訴客人我們需要暫停幾分鐘,再繼續做這事。」

他進一步說明:「比如我們準備開車出門或去工作,如果這時突然打噴嚏或放屁,就會提醒自己先暫停一下。但是,如果已經開始做這件事了,打噴嚏或放屁就沒關係,因為提醒是在我們還沒開始做這件事情之前。」

母姓傳承與文化驕傲

布農族取名字是沿著家族父姓母姓來的,王朱孝賢:「這樣在很多慶典裡面報戰功時,就會喊出自己的家族是哪裡。如果是同一個家族的,雖然沒有血緣關係,但也不能結婚,這樣就避免了亂倫的情況發生。」

他說:「我們布農族非常遵守祖先傳下來的禁忌,在生活中是比較謙虛、樂天。」

祈福之音:布農族的八部合音

也會讓遊客認識我們的八部合音。王朱孝賢:「我們其實叫它祈福之音,因為八部合音主要是用來祈福的。這個名字是以前有個日本人幫我們取的,但實際上布農族是用來祈福的。」

對我們來說,八部合音是布農族很驕傲的東西,只有布農族才有。像射耳祭或一些慶典時會唱祈福之音,祈求部落順利、平安,度過天災等等。平常也可以唱。

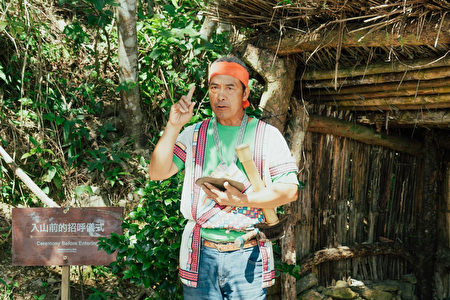

傳統衣飾:自製與傳承

實際上,日據以前布農族是沒有固定的衣服款式,「大家可以照自己的方式編織想要的衣服。男孩子的衣服一般是一件白底條紋的背心、一個圍兜兜和一個裙子。頭飾方面,男孩子通常會綁一條紅色帶子,因為早期布農族的男人頭髮都留長髮,所以會用頭巾綁著。後現代就比較有統一的服飾了!」王美華表示。

學習與成長:不斷進步的路

最困難的時候是我們剛回來的時候,完全不懂旅遊這一塊。王朱孝賢:「我們剛開始時被很多不好的旅行社騙過,因為真的不懂。後來有人建議我們多去上課,學習觀光和美食的課程,這樣才能增廣見聞,知道自己不足的地方並加以改善。」

他接著提到:「前五、六年,我們一直在學習和改變,學怎麼做餐、怎麼接待遊客、遊客想要體驗的是什麼,讓整個行程更完整。那時候我們沒什麼錢,聽說請老師上課很貴,有人建議我們去上公家機關的課。因而上了花東縱谷風景區管理處、台東縣政府,台東原民處,台東慢食,部落食尚,都是有關於旅遊和美食以及品牌經營行銷等課程,才能堅持到現在。」

花東縱管處的幫助 推出品牌日活動

工坊最感謝的是交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處。王朱孝賢:「一路輔導我們將近7年,幫我們安排課程,解決很多不足的地方。每年管處還會幫我們舉辦一個餐桌上的部落旅行品牌活動日,像今年的品牌日主題是療癒,往年活動很受歡迎。管處還會邀請網紅和旅行社來參加活動,夏季也都會辦一場大型的縱谷原遊會部落食樂園活動。」

感恩之名:烏尼囊文化工坊

烏尼囊在我們布農族的意思是「謝謝」和「感恩」。王朱孝賢:「我媽媽和爸爸一路走來遇到了很多貴人,所以很感恩大家,因而決定用『烏尼囊』這個意思來命名我們的工作坊。」

目前工坊裡的團隊都是家人和部落的人。有時候部落的阿姨的孫女放假時沒人帶,就跟著上來工坊幫忙。她們小時候跟著阿嬤東跑西跑,自然就學會了些幫忙的習慣。現在也有一些青年放假時回來,做一些部落文化傳承的事情。

回鄉之路:農業、卡車與工地的經歷

王朱孝賢回來大概8年多了。之前在外縣市做農業、開過卡車,還待過建築工地。剛回來的時候完全沒接觸過旅遊餐飲業,所以一開始做得不是很順。經濟上有困難時,也還好有信保基金幫助過他們。

永續經營:保持質感的旅遊理念

遊程還不是很成熱的時候,王朱孝賢:「我爸爸媽媽他們參加了台東的產地餐桌及慢食課程,到了宜蘭大同的不老部落,認識了一個叫潘今晟的老師,他建議我們要走永續經營的路線。所以我們一天最多只接待15到30個人,保持質感,不要因量化而破壞。」

他接著解釋永續的做法:「所以我們的餐具約有六成都是自己做的,除了刀叉沒辦法自己做,其他像喝湯的碗和盤子都是我們自己製作,或購買的天然素材餐具。」

王朱孝賢和他的族人在烏尼囊多元文化工作坊的努力,讓更多人有機會了解和體驗布農族的獨特文化。從特色美食到獵人文化,從部落禁忌到祈福之音,烏尼囊多元文化工作坊不僅傳承了祖先的智慧,也為布農族的未來注入了新的希望和活力。

責任編輯:陳真