【大紀元11月1日訊】上下數千年裡,「興亦百姓苦,亡亦百姓苦」早已成為中國社會歷史的既成生態,惜秦皇漢武、唐宗宋祖到今朝,這是中國社會運動中唯一「穩定不變」的規律。這裡的「百姓」大致上指的是不具有官家及富人身份者,給人一種官家及富人者置身於「百姓苦」之外的感覺。如是,則頗讓人看到希望,努力去做富人,即可逃出這興亡皆苦的歷史規律。實際上,上下數千年裡,中國富人經歷的苦難亦足令聞者悚然。「富不過三代」是中國社會富人的命運運動規律,富人們常常因為有了財產而招致長時間的苦難及屈辱刻骨銘心。這種社會現象亦應引起人們的沉重思考。

最近,緣發表了《經租房的法律地位及其解決出路》文,稿費之外的收穫讓我頗感意外,半個多世紀前的富人或其後人攜文來訪者眾,來訪者見面規律性的是激情敘述他們親歷了近半個世紀的苦。眾苦主中不乏歷史上名聲顯赫者及其後人。中國國民黨四大元老之一、中國留法勤工儉學運動創始人李石曾先生的後人即是其中鮮例。李石曾後人為要回本屬自己的房產,找遍了中國一切他們認為應當起作用的地方,但他們問題的解決仍遙遙無期。他們的問題具有一定的普遍性,故成此文,以期對他們及類他們問題者的境遇能引起有關部門的關注。

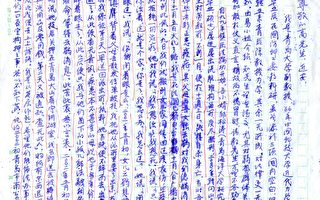

「二十世紀二十年代前後興起的中國青年知識分子的留法勤工儉學運動,在中國近現代史上具有重大意義和深遠影響。它為中國的革命和建設造就了一批人才,他們中間有黨和國家的重要領導人和開國元勳周恩來、鄧小平、朱德、聶榮臻、陳毅等;有為革命而犧牲的著名烈士蔡和森、趙世炎、陳延年、王若飛、向警予、劉伯堅等;有著名的科學家、藝術家、教育家。他們為中華民族獨立、富強的偉大事業作出了永載史冊的貢獻。」上為1997年4月18日新華社記者胡曉夢在參觀《中國留法勤工儉學運動展覽》後所書文中的一段話,該文還說:「這個展覽共分六個部分,展出珍貴的歷史照片、實物、檔案資料四百多件。其中有:留法勤工儉學運動發起人李石曾、蔡元培等人及毛澤東的照片與信件;周恩來、李富春等赴法的介紹信及在法國的照片;鄧小平在法國的照片及在施奈德工廠做工時的登記卡……。留法勤工儉學運動發起人李石曾,李石曾,一個在當今中國被很少提及的名字,一個已經很少有人知道的名字。

中國留法第一人

2002年11月9日,法國《歐州時報》刊載署名高遠的《中國留法第一人》的文章,引文如下:「李石曾,出生於公元1881年。父親李鴻藻,任過清朝帝師,工部、兵部、戶部、禮部、吏部尚書、軍機大臣、協辦大學士,是顯赫一時的晚清重臣。李石曾3歲時曾隨父親入宮覲見慈禧太后,跪拜進退,禮儀得體,慈禧大悅,撫摸他的頭頂說:『此子將來定成大器』」。

公元1900年,八國聯軍攻入北京,圓明園的大火燒醒了中國,少年李石曾看到清延的無能和官員的腐敗使國家「一無寧日」,百姓陷於疾苦,感到要振奮圖強,勢必先向西方尋求科技和改革制度才行。

他動了留學之念,便以世交晚輩的身份去賢良寺晉謁當政的李鴻章徵詢意見,得到李的讚許和鼓勵。李石曾原本打算去英倫,因為當時清朝禁止人民出國,他便被安排在正要出使法國的欽差大臣孫寶琦的名下,以隨員的身份到達了法國。李石曾於是成為了華人留法學生和華僑在法創業的第一人。

李石曾到達法國,有感於國家的現狀,欲先學習軍事。因身高體重的原因而改學農科,之後又在著名的巴斯德研究所、巴黎大學攻讀生物、化學等科。

按說,李以父蔭,已具有功名前程,留洋學成回國,有朝野舊關係,順理成章就可做官。但李負志做事不做官。

1905年,他在巴黎發起「進德會」,提倡不為官。不置私產……開一時風氣之先,且終生恪守不移。他不僅放棄為官坦途而不惜,相反結交當時的進步分子,如蔡元培、吳稚暉、張靜江等。

1907年,李石曾結識了孫中山,加入「同盟會」,「孫稱李為友,不以會員待之」。李石曾學農,對大豆深有研究,用法文編著的《大豆》一書轟動一時,引起了西人對豆製品的興趣。他把國人生活中的寶貴食品——豆腐介紹到西方,並邀同窗鄉友齊笠山在巴黎創設了一家「豆腐公司」。為使當地人領略「無味道的豆腐」的真味,他在巴黎蒙帕納斯大街破天荒地創設了法國第一家中國餐館,名為「中華飯店」(在歐洲恐怕也是首創)。「豆腐公司」的創建,不只是一項簡簡單單的公益事業,它為後來漂泊歐洲的國人提供了做工創業的機會,更引發了一場影響深遠的留法勤工儉學運動。

1910年左右,歐洲各國由於工業的發展,一些國家紛紛到亞洲(尤其是中國)掠奪人力資源。此時的中國正處在外侵內鬥的動盪時期。山東、河北、浙江、閩粵等沿海或內陸地區的人們為了活命,漂洋過海來到歐洲。

由於沒有任何協議,到來的人們只能去賣苦力,備受欺凌。李石曾一面安排鄉親做工,一面又通過私人關係使中國政府與歐洲各國會簽有關協議,為民眾爭取到了一些最基本的權益。

1914年第一次世界大戰爆發,歐洲陷於一片混亂,李石曾痛心於國家不顧貧苦百姓的死活,又深感個人之力單薄。1915年,他在巴黎發起成立「留法勤工儉學會」,欲吸引中國有志無力的志士青年來法留學。「勤以做工、儉以求學」,轟轟烈烈的「留法勤工儉學運動」即此拉開序幕,揭開了中國近代史和百年留學史的新篇章。

李石曾1915年在法國成立「留法勤工儉學」。他與法國的熱心教育者班樂衛、穆岱等人以及中國教育界人士蔡元培、吳稚暉等分別在里昂、北京等地設立分社,為國內有志青年赴法留學做好準備。

至第二年,「留法勤工儉學會」已接待百多位留法學生。此行動雖是「勤以做工、儉以求學」,但仍有很多貧寒子弟無力出洋。於是,李石曾又發起成立「法華教育會」,在其家鄉河北省高陽縣設立勤工儉學預備班,名為「留法工藝學校」。學校1917年開始招收新生,校內設有實習廠,讓學生學習簡單的工藝技能。李石曾又與法船公司交涉,凡持有「法華教育會」證章的學生,船票一律半價。他還同法國各處工廠商洽,安排學生做工,並親自教授課程。

在李石曾、蔡元培、吳稚暉等人的推動下,留法勤工儉學運動形成了全國規模的熱潮。此次空前的留法勤工儉學運動,無論在中國的政治、科技、教育還是文化、藝術等各個領域皆造就了無數棟樑人才,其中有後來成為中國政界領袖及要員的周恩來、鄧小平、陳毅、聶榮臻等;科學家有錢三強、嚴濟慈、張競生;藝術家李健吾、常書鴻、潘玉良、林鳳眠等,各種優秀人才不一而足。

李石曾早年此一別開生面的創舉,為國家培植人才遠大之功績實不可沒。他不僅扶助鄉親安排創業,發起勤工儉學運動,成為開拓華僑地之先河。還開闢了中法文教、科技、經濟、建設交流之先驅。他一生創辦中外60多項公益事業,如創建中法大學、中國農工銀行、中法工商銀行、上海及日內瓦中國國際圖書館、世界書局等,但其終生無一私產。李石曾大半生奔波於歐中之間,曾擔任北京大學教授,創立中央研究院、北平研究院,出任故宮博物院院長等職,在國民黨內被尊為四元老之一。

李石曾1956年定居台灣,1973年過世,終年92歲,葬於台北陽明山。

與故宮博物院的故事

1924年,馮玉祥將軍等囚禁了北洋軍閥頭子曹錕,並推任黃郛為代總理。新成立的國民政府當機立斷,決定令清末帝溥儀從紫禁城宮中盡快遷出,並委派時任北京警備司令的鹿鐘麟會同李石曾(煜瀛)等前往溥儀處磋商。溥儀迫於形勢,當即表示願意廢除尊號,準備出宮。事後,國民政府為此成立了「清室善後委員會」。聘任李石曾先生為委員長,鹿鐘麟、江兆銘(精衛)和蔡元培等為委員。「委員會」成立後,一方面積極清點清宮文物,一方面籌備「故宮博物院」。經過近一年的努力,在排除了重重阻力和困難之後,一件石破天驚,永遠彪炳史冊的大事終於在神州大地上出現了。1925年10月10日下2時,「清室善後委員會」在遜清皇宮北面之神武門上嵌上了李石曾先生手書的「故宮博物院」五個擘窠大字的青石匾額,以此宣告了故宮博物院的誕生。這處昔日皇家禁地的對外開放,使得各種深藏不露、年代久遠的文物、建築最終揭開了她們那神秘的面紗,呈現於世人面前。據文獻記載和親眼目睹過開幕盛典的老人們的回憶,當日,「故宮博物院」的匾額下及乾清宮前的廣場上,萬人攢動,摩肩接踵,凡階無一虛隙,足見廣大民眾於這民有民享一天的來臨,懷有多麼渴切的企盼!

故宮博物院成立後,北洋軍閥和清延保皇勢力相互勾結,演出了一幕幕「復辟」醜劇,同時故宮內保存的大量文物了到遭到掠奪性的破壞,許多奇珍異寶不知散落、流失到何處。直至1949年解放以前,由於國內戰火不斷,政局動盪,新生不久的故宮博物院一直在風雨飄搖中勉強苟延殘喘。解放後,「故宮博物院」真正回到了人民手中。但在那場史無前例的浩劫中,「故宮博物院」居然被關閉長達十年之久。在此期間,尤為令人痛心和遺憾的是,作為「故宮博物院」成立標識物的巨幅青石匾也竟然荒唐地被強行更換了,這裡被更換掉的豈止是李石曾先生親書的巨幅青石匾額,歷史的真實及真實的歷史同時被強行「更換」了。

數十年來,在祖國大陸、港台和歐美許多國家,有關當年故宮博物院成立和李石曾為此揮毫題匾的軼聞趣事一直在不少人中間廣為流傳,有的還被多次公諸於報端。近年來,在台灣所出版的研究故宮博物院發展史的大量專業文獻、資料和書籍中,均記載介紹了關於故宮博物院匾額的來歷和懸掛時的盛況。

李石曾先生的外孫,僑居法國的朱敏言第一次面見我時深情感言:「大陸改革開放後,我曾多次回國探親、觀光,耳聞目睹了很多令人倍感振奮的事情,而老字號店舖舊匾額的恢復和著名景點名人題字碑刻的再度開放便可列為其中之一。在此形勢下,我有信心期待著祖國的進一步改革開放,也企盼有關部門不應僅以李石曾系國民黨元老,晚年去了台灣等為由而阻止將『故宮博物院』成立標識物的匾額重張於世。我認為,還歷史的本來面目,促進國家統一應腳踏實地,從一點一滴做起;海峽兩岸的故宮博物院合二為一之日,定是祖國實現全面統一之時」。老人言之時意切情深令聞之肅然!

李石曾先生在京有私產

我拜讀的多篇有涉李石曾先生生平業跡的文中均有李先生終身無私產之說,事實上李石曾先生在北京有私有不動產,確實的情況如下:

北京市宣武區原丞相胡同3號、甲3號和4號房產的三分之一,共計42.5間,解放後被政府代管。上世紀80或90年代為修建「兩廣路」,在李家後人完全不知情的情況下被拆毀。經先生後人的多經交涉、經最高法院裁決後,才領到少得令人飯噴的「落實政策房價款」。

1930年,李石曾(名煜瀛)、姚同宜(夫人)二人在原北京月牙胡同3號(今地安門東大街84號)購買了住宅一所,(房屋百餘間,佔地約十畝,現主要原房仍在)。

1937年,「七七」事變後,此住宅被日軍搶佔。李石曾、姚同宜及其他所有家人均遠赴法國。

1945年,抗戰勝利後,原房得到歸還。當時,因李石曾主要在上海工作,姚同宜已於1940年在法病故,李宗偉(李石曾、姚同宜之子)一家仍僑居在法國,所以該住宅便由李亞梅(李石曾、姚同宜之女)、朱廣才代為管理。1947年,朱廣才臨時去台灣期間,又將其轉托朱廣相暫時看管。

1949年,朱廣相被迫將此住宅租給中國科學院,中科院佔居至今不予返還。

經查實,李石曾先生在抗日戰爭爆發前的近20年時間裡,先後在北京西山地區建造或購置共計5處房產。解放後,這些房產均為政府代為管理。遺憾的是,在文化大革命中由於家中被非法查抄,有些房產的契約和其它許多物品都被抄家者付之一炬,家中未留下任何可資證明的書面材料。

1980年,李石曾後人在解決李石曾先生其它財產遺留問題的過程中,從北京市中級人民法院的人員處獲悉,李石曾先生在北京西山地區尚遺留有5處房產,說這些房產在解放初均由政府代管。幾年前,朱敏言先生利用回國探親的機會,對李石曾先生在北京西山地區的房產曾做過一些實地考察,得知當年的一些房屋尚存並被繼續使用(如在北安河地區的百柿山莊),但相當一部分因年久失修已經倒塌。其曾經去北京市海澱區房管局房政科查找這些房產的檔案資料,但被告知西山地區舊時有關房地產的敵偽檔案材料不在該處存放。

最近,北京市高級人民法院檔案庫向朱敏言提供了解放初期國家對李石曾先生在北京碧雲寺公園附近的一處房產實行代管的判決書複印件,但其餘被代管房產的詳細情況仍不清楚。

朱敏言先生告訴我,近年來,隨著國家各項僑產政策(包括私有房屋政策)的逐步落實,他們又似看到了希望,但由於歷史的原因,迄今為止,他們不可能提供有關李石曾先生在北京西山地區的房產資料的進一步的信息。在這方面,他們理應得到政府的幫助。朱先生說,作為李石曾先生的後人,他和他的親戚們將萬分感激。

朱敏言先生的父親朱廣才、母親李亞梅皆為旅法歸僑。1931年,他們在北京市王府大街36號(原)購置了住宅一所(共有住房54間,鋪面房為3間)。朱敏言先生和弟弟朱敏行、妹妹朱敏達均出生在那裡。

1947年,因其父親短期去台灣工作,全家遷居台北,該住宅暫由其伯父朱廣相代為看管。

1950年,朱家全家回到北京。因當時朱廣相已經將此住宅的前院和中院租給羅馬尼亞大使館,他們全家便只能暫住在位於北京市東城區地安門東大街33號的朱廣相家裡。

1958年朱廣才夫婦被迫將這一院落全部交給房管局進行經租處理。

1988年,在朱家根本不知情的情況下,該處房屋被整體拆除,改建為王府井飯店。

就這樣,在「改、占、變」過程中,朱家這處在國內作為僑產的唯一住所,最後竟然連自住房的權利也被徹底剝奪,變成一無所有。無論是按照當時的僑產經租政策還是目前所執行的各項僑務法規,這都是於理不容、於法相悖的。

多年來,朱敏言先生和妹妹朱敏達均僑居在法國,現已退休。考慮到年齡和身體狀況等原因,他們亟盼早日「葉落歸根」,回國定居。為落實國家有關僑務政策,免除他們過去因居無定所,每次歸來都暫棲身於親友家所帶來的身心困擾,特要求有關部門首先發還他們早應得到的自住房產權,並盡快對他家在北京市王府大街36號(原)的其餘房產問題給予合理的解決,但有關部門置若罔聞。

解放以後,在「經租」、「代管」、和「價撥」等諸多名目下,李石曾先生及其後代的所有房產均被奪走。目前,他們在北京居然到了房無一間,只能棲身於賓館或寄住在親友家的地步。如:當李愛蓮(李石曾之孫女。現住台灣)來京觀光時,只能到東直門外的一家旅館解決住宿問題;李爾陽(李石曾之孫,現住法國馬賽)來京時,也不得不到華僑大廈投宿;朱敏言(李石曾之外孫,現住法國馬賽)一家每次來京均寄住在自己的子女家裡;朱敏達(李石曾之外孫女,現住法國巴黎)來京更是居無定所,時常輪流在幾家親友的沙發上過夜。

有人憤憤然,說發生在李石曾後人身上的事情是如此的不合理,有關部門應盡早結束這種情況,歸還本屬人家的房產,使他們這些海外歸來之人有所依托,切實感受到真正回到了自己的家鄉。而現實情勢是,始行於五十年代政府執行的代管經租房的作法時至今日仍執行不輟,這種被持續了幾十年的無論從法律、情理、道義方面均令文明社會難以啟齒的存在至今未有「求真務實」地去面對的跡象,這種情勢的存在及繼續,致多少無辜的有產公民及其後人身臨精神及心理痛苦的深淵,李石曾後人的境遭僅為冰山一角。在李石曾先生創留法勤工儉學100週年之際(1902年--2002年),在中法熱交文化年之際,在法蘭西大地上,法國各界與李石曾後人一道開展了形式多樣的紀念活動。在美麗的蒙達爾紀市,市政府決定將該市的一處主要的交通路口,命名為「李石曾十字路口」並舉行了命名慶典儀式,以紀念和頌揚李石曾先生為中法兩國在科技、教育和文化交流領域所建樹的豐功偉業和做出的卓越貢獻。據瞭解,以中國人的名字命名一處公共地址,特別是以世界上其它國家的人名命名一處十字路口,這在法國歷史上尚屬首次。令人難以置信的是,在李石曾先生的祖國,別說專門的紀念慶典,李石曾先生後人回國後屢屢就歸還政府代管並非法佔據的祖房奔走仍處在一個看不到盡頭的狀態中。我們不應拘泥於機械的做事,我們的做法所昭示的價值則是更應當多多思考的東西!國家有能力歸還李家的祖產,如是,國家不會因此失去更多,國家也有能力不去歸還李家的房產,如是國家將失去的更多。@

(http://www.dajiyuan.com)